超音波療法まとめ

第56回理学療法士国家試験午後の9問目に超音波療法の問題がありました。

個人的に普段は使うことがなく、学生時代勉強したはずですが、完全に忘れてしまっていました。

超音波療法など物理療法は実地問題で出やすいので、覚えておく優先順位は高いと思います。

今回は超音波療法の復習をしたいと思います!

周波数

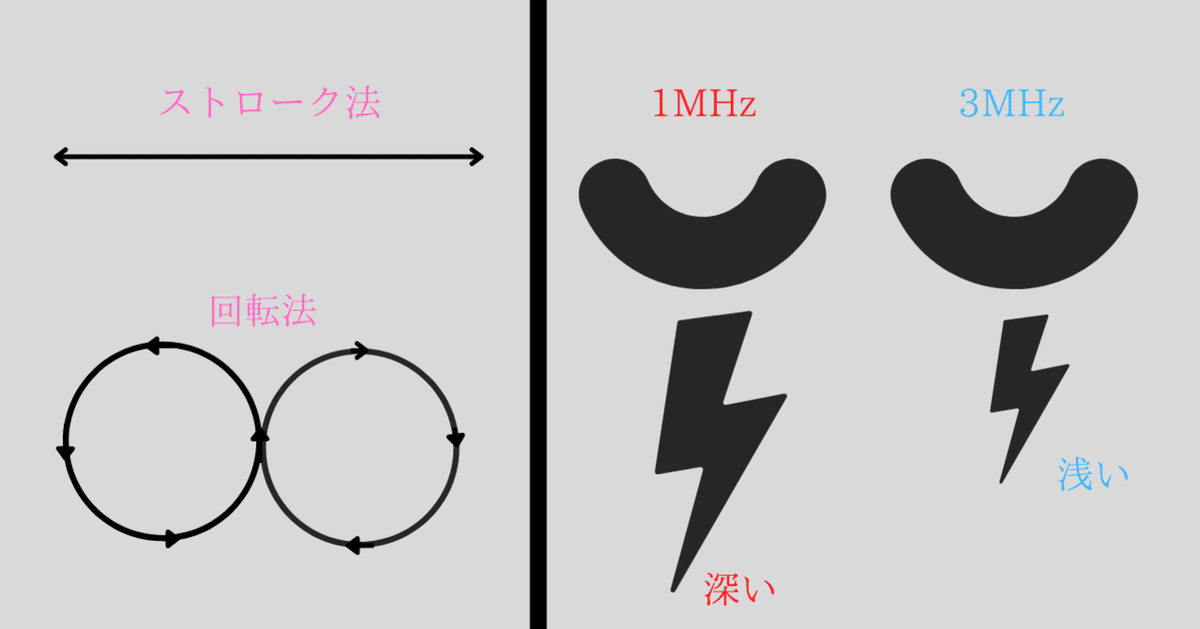

1MHzと3MHzの2種類です。

周波数が低い(1MHzの)方が①より組織の深達度が高く②より組織での吸収率は低くなります。

問題では筋筋膜の損傷なので、より深達度の高い1MHzの方が良いのかと思います。

ビーム不均等率

BNR(beam non-uniformity ratio)と書かれることもあります。

ビーム不均等率が小さいほど、超音波ビームが均等であることを示します。

通常5:1以下で、2〜5:1の導子を使います。

問題のようにビーム不均等率6の導子を使ってはいけません。

照射時間率

急性期には5〜15%、亜急性期には20〜50%に設定します。

問題のように100%で使用することは基本的になさそうです。

照射法

導子の移動方法の分類(ストローク法と回転法、固定法)と照射環境の分類(カップリング剤を使用する方法と水中法)があります。

ストローク法は簡単にいうと同じところを往復する方法で回転法は導子で円を描きながら移動させる方法です。

固定法は血流の停止など有害事象が起きる可能性があるので注意が必要です(そもそも固定法でやることはなさそうです)。

カップリング剤を使用する場合は皮膚と密着させ、水中法で行う場合は1cm皮膚から離します。

問題のように5cmも皮膚から離す場面はありません。

出力強度

出力強度が高く、照射時間が長いと比例して組織温が上昇していきます。

D O Draperら:Rate of temperature increase in human muscle during 1 MHz and 3 MHz continuous ultrasound. 1995より引用

昔の論文ではありますが、仮にこれを根拠に超音波療法が行われているとすると、3.0W/cm2という照射強度は使用しないのかもしれません。

適応

疼痛の緩和、炎症・創傷治癒の促進、筋スパズムの軽減などです。薬剤の浸透の目的もあるようです。

禁忌

温熱療法の一般的な禁忌に加え、妊婦の背部や腹部、成長期の骨端線、頸部の星状神経節や迷走神経、整形外科手術などでセメントを入れている部位、腫瘍、放射線療法後の部位の照射は避けます。

また、ペースメーカーを入れている患者への照射は禁忌です。

簡単にまとめてみました。参考にしていただければ幸いです。

ココナラにて個別指導を受け付けております。

第58回理学療法士国家試験を解いてみました。

いいなと思ったら応援しよう!