膝OAと歩行分析のポイントとパッド処方について〜歩行周期ごとの理論から〜

どうも吉田です!

最近のスーパーおすすめアーティストは「SIRUP」です。

SIRUPホントにやばいっ

— 吉田直紀〜理学療法士〜 (@kibou7777) July 18, 2019

彼は音源ではなく

ライブが本物です

久保田利伸の再来です

ほんとにありがとうございます pic.twitter.com/Mo7WodXe5F

すべての曲がおすすめですが。youtubeにUPされているやつだとこの音源が一番いいっすね。イヤホンでしっかりと爆音で聞いてくださいw

はい本題です。

今月安藤が靴と膝の関係性について語ってくれましたね。

じゃあ吉田はインソールについて語ります。

インソール・膝・歩行ですね!

ではいきましょう!!

膝と歩行の関係性

すごく大雑把に膝OAの歩行のゴールを提示すると

「KAM(外部膝関節内転モーメント)を減らして効率的な歩行をしましょう」

です。

膝OA進行のバイオメカニクスとしては膝関節の不安定性から起こります。特に前額面上での不安定性はNG!内側コンパートメントへのメカニカルストレスの増大に繋がるからです。

また膝・歩行と言われれば「ラテラルスラスト」が出てきますね。

ちなみにラテラルスラストが起こる割合はKellgren-Lawrence分類のgrade4でも45%と言われています。以外にも少ない??これは前額面上の関節弛緩性に対して膝の共同収縮で安定性を図っているからとの報告もあり。

だから膝OAの人って大腿部周囲の緊張高いですよね〜( ´∀`)

このあたりのラテラルスラストの解決方法は無料で動画に載せてあります。

ではもっと細かく歩行周期に着目してみましょう。

膝OAの歩行分析のポイント

膝OAの歩行の特徴はこれです。

1IC時の膝関節屈曲角度が大きくなる

2LR時の膝関節屈曲角度が小さくなる

3立脚時間が長い(ラテラルスラスト)

4位置エネルギーと運動エネルギーの非効率

5立脚後期の蹴り出し・遊脚・ICへのつながり不十分

ヤベェ。。

長くなりそうですがw

気合い入れてわかりやすく説明していきまうす!!

IC時の膝関節屈曲角度の増大と解決方法とパッド処方→ヒールロッカー機能からの衝撃吸収

膝OAになると膝関節屈曲角度が大きい状態で接地します。

つまり膝の完全伸展ができないってことですね。

これに足関節の背屈制限が加わっている場合は最悪ですw

「Heel contactが出来ず→膝の完全伸展出来ない」に繋がるので。しかも背屈制限があると立脚中期では必ず代償が出ます。もちろん膝にも負担かかりますよね。

じゃあどうしたらいいか?

シンプルに

・膝の伸展可動域をしっかりと出す

・膝の伸展筋力をつける

・足関節の背屈制限を改善しておく

・踵の皮膚組織の柔軟性の獲得

です。

パッド自体はICの時に膝を伸展させる効果は残念ながらありません。

ただ左右の動揺を抑えることは出来ます。ICは主にヒールロッカー機能が重要になります。ただヒールロッカー機能は関節ではない所に軸があります。ヒールロッカーは踵の形を利用して回転運動を行い衝撃を吸収します。

つまり踵の接地部分をパッドによって変えることでヒールロッカーの軸が変化してその後の歩行に影響を与えるということです。

な・の・で。

踵の内側・外側にパッドを入れて踵骨を直立かさせるように処方しましょう。偏った踵のつき方からニュートラルに戻して回転軸を変えてあげましょう!

評価は距骨下関節の回内・回外のアライメントや歩行分析から判断しましょう。

補足

ICの時にはヒールロッカー機能の衝撃吸収が大事。踵部皮下組織(踵骨内側突起下1.6cm)は圧迫荷重に強い。この部分の柔軟性が失われると膝への衝撃は強くなるので、踵骨内側突起下1.6cmの組織の柔軟性確保は重要になります。踵骨周囲の軟部組織のモビライゼーションは治療上重要になるよ〜!

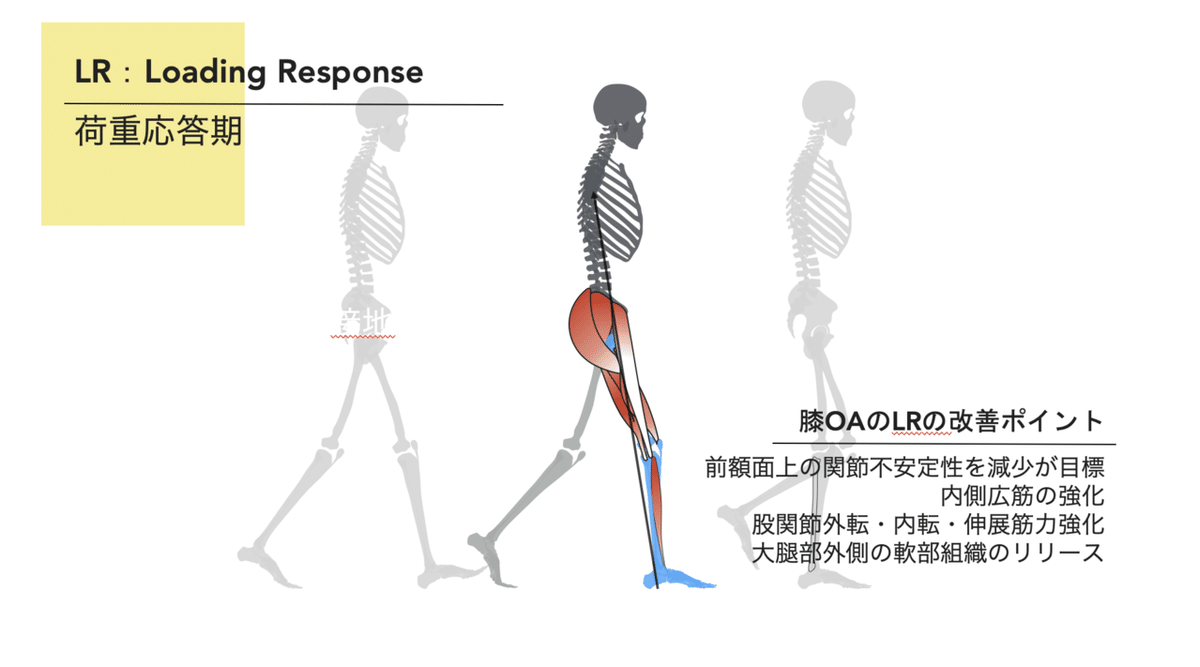

LR時の膝関節屈曲角度の減少と解決方法

膝OA患者さんはLR時には膝関節の屈曲角度が減少します。

なぜか?

1膝OAで前額面上での関節不安定性出現

2関節を安定させようと膝の周囲筋を共同収縮させて固める

3だからLR時には膝の滑らかな屈曲が失われる(double knee actionの消失)

です。

だからLR時には膝の滑らかな屈曲が必要になります。

じゃあどうやって膝の滑らかな屈曲を出したらいいの??いくら膝の屈曲を無理くり出そうとしてもダメっすね。だって原因は「関節不安定性があるから膝周りを緊張させている」からです。

つまり

「前額面上の関節不安定性を減少させる」

ことが重要になります。これは内側広筋の収縮や股関節外転・内転・伸展筋力強化、大腿部外側の軟部組織のリリースなどが細かい治療方法になります。

パッドで機械的に膝の屈曲を出すことも可能です。中足骨後方に高さを足しましょう。すると膝の屈曲が出やすくなります。ただし、屈曲が出すぎて不安定になる場合もあるので高さは慎重に考慮しましょう。

立脚時間が長い(ラテラルスラスト)の解消方法とパッド処方→Double knee ationの第2ピークへのつながり

膝OAの歩行の特徴として立脚時間が長くなり側方への動揺(ラテラルスラスト)が大きくなります。つまりKAMが大きくなる時ですね。

歩行は前方への推進力が重要です。その前方への推進力が外側に分散するので膝にストレスも加わり歩行効率も低下します。もちろん立脚時間も長くなりストレスのかかる時間も増えます。

この時にクライアントさんは体幹の傾斜/足部toe-outなどの戦略によってKAMを現象させようとします。しっかりと代償を見抜きましょう。

運動療法としては股関節の内転・外転・伸展筋力を強化させていきましょう。

パッドシンプルにメカニカルストレスを減らせば良いので。

・立方骨へのパッド

・外側縦アーチへのパッド

をやってみましょう。色々高さを変えてチャレンジしましょう。

このパッドがうまくハマると。外側の動揺が視覚的にも減ります。

さらにこの立脚中期では位置エネルギーを最大に持っておくことが大事です。膝OAの人は位置エネルギーを最大に持っていくことができません。(膝の完全伸展困難、sway backなどの影響)しっかりとパッドで高さを作り足のアーチ機能をサポートしておくことで位置エネルギーを高めましょう。

ラテラルスラストの補足

膝OA群は立脚初期に起こるラテラルスラストを立脚中期までに復元できないことが問題になります。(健常人でも初期にラテラルスラストを起こしますが立脚中期には復元できる)つまり、立脚初期〜中期までの間の膝の内反角度の修正がとても重要になるということです!

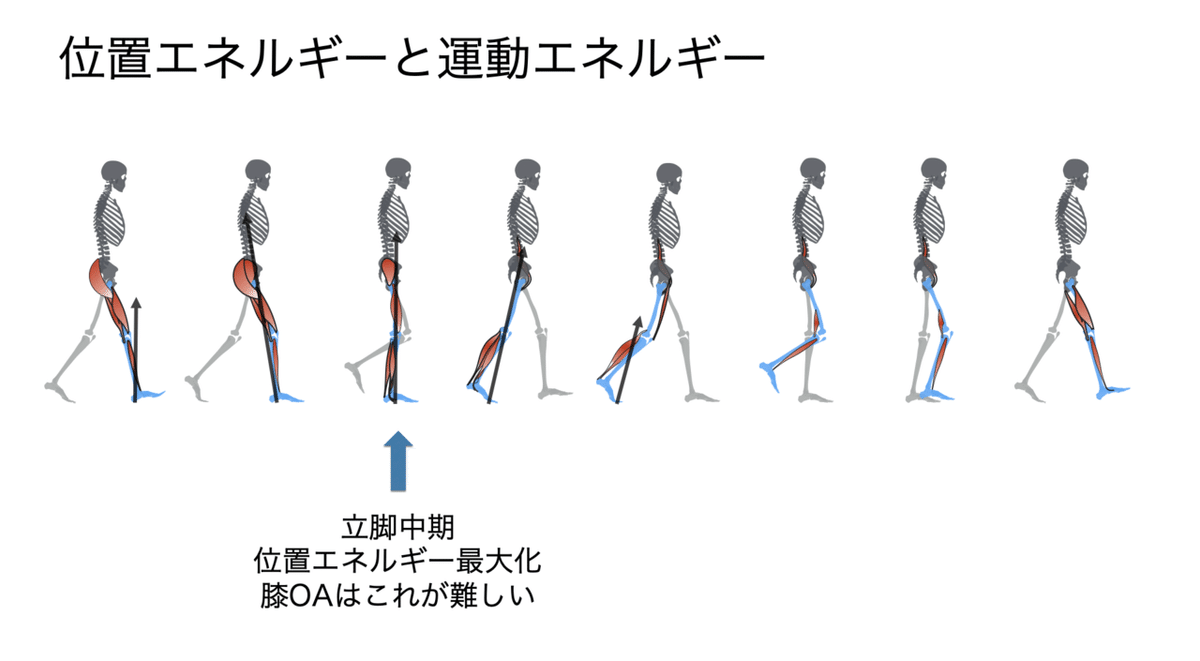

位置エネルギーと運動エネルギー

知っている人も多いと思いますが通常の歩行では立脚中期に位置エネルギーが最大になります。その高さからの落下を利用して運動エネルギーに変えていきます。

しかし膝OAの人はこれができません。

理由は色々。

・膝の完全伸展が困難

・Sway back

・足のアーチ機能低下

などなど。

じゃあパッドだけで考えてみると

「アーチ機能をサポートすること」

で位置エネルギーを他動的に高めることができます。

特に高さを出して欲しいのは横アーチ部分。

アーチ機能がサポートされて位置エネルギーが高まることで、立脚後期での蹴り出しも行いやすくなります。(運動エネルギーが高まり、蹴り出しの時の足部も働きやすい状態になるから)

立脚後期の蹴り出し・遊脚・ICへのつながり

膝OAの人の立脚後期を考えてみましょう。

ここでのポイントは

・股関節の伸展

・MP関節への回転軸移動(フォアフットロッカー)

・足関節の底屈

・距骨下関節の回外

です。これらが遊脚時間を作り踵接地までの時間を長くして衝撃吸収できるようにします。徒手や運動療法では上記の運動を引き出すようにしましょう。

これらを作り出すためのパッドとしては

1列の底屈・MP関節伸展

が重要になります。(ただケースバイケースで外反母趾が強い方は1列を背屈で決めることもあります。)

膝OAではMP関節の伸展まで重心移動が行えず蹴り出しが不十分→遊脚期のクリアランス低下→結果的にIC時の衝撃吸収ができなくなる

といった悪循環を引き起こします。なので、まずはMP関節までしっかりと荷重をして蹴り出しを行うために1列底屈を行うことが多いです。

実技編のセミナー動画はこちらから

はい。FreePTsalon内で行ったショートセミナーです。今回の内容を全部盛り込んだ実技編になります!ぜひお試しください。

まとめ

1IC時の膝関節屈曲角度を小さくしよう→踵の接地を作る

2LR時の膝関節屈曲角度を滑らかにしよう→前額面上の膝の安定性を確保

3立脚時間が長い(ラテラルスラスト)→外側縦アーチを作ろう

4位置エネルギーと運動エネルギー→アーチサポートしよう

5立脚後期の蹴り出し・遊脚・ICへのつながり→1列のコントロールとMP関節伸展

これらをしっかりと頭に入れてパッド処方や治療戦略を立てていきましょう。

告知

臨床家、トレーナー、ボディワーカーに超おすすめのマガジンです↓コスパ最強です。

「変形性膝関節症に対する歩行分析のポイントとパッド処方」

— 吉田直紀〜理学療法士〜 (@kibou7777) July 23, 2019

・運動エネルギー、位置エネルギー

・KAM、KFM

・ロッカー機能

・身体重心と膝関節の位置関係

・回旋ストレスと1列

これらからパッドの処方が論理的に説明できる

喋りたいから4人くらいでセミナーやろうかなw

あまりにも話すことが多いのでFreePTsalonでセミナーやる予定です。余裕があればPhysio365限定でセミナーやるかも。どちらにせよ少人数でやりまーす。365の方はいつか連絡しますw

ライタープロフィール

5年先の未来を気にしてても仕方ない

— 吉田直紀〜理学療法士〜 (@kibou7777) July 15, 2019

絶対読めないから

そもそも論

明日死ぬかもしれないから

今よ

今だ#ベィmagazine pic.twitter.com/2wQNlnR6Jw

吉田直紀

理学療法士・ピラティスインストラクター!代々木・つくばで自費リハビリを展開。その他メディアとして月間10万PV「Reha Rock」、理学療法士のオンラインサロン「Free PT salon」を運営。Physio365編集長。

運営ブログ:Reha Rock

質問があればこちらの臨床LINE@からどうぞ!無料で質問にお答えします!

ここから先は

Physio365〜365日理学療法学べるマガジン〜

365毎日お届けするマガジン!現在1000コンテンツ読み放題、毎日日替わりの現役理学療法士による最新情報をお届け!コラム・動画・ライブ配信…

ありがとうございます!!!!!!!!!!!