足関節背屈制限を3つの視点から考える!

どうもです!今回はスペシャルライターの山住さんです!

どーぞー( ̄▽ ̄)↓↓

足関節背屈と足部アーチの関係性

こんにちは、東京医科大学茨城医療センターに勤務しているマロンです。

前回のphysio365の記事で股関節疾患に対する運動療法について執筆させていただきました。

今回は足関節背屈と足部アーチの関係性について解説したいと思います。

また、実際に背屈とアーチの関係をどのように臨床で応用するか、症例を通して解説します。宜しくお願いします。

よくある足関節の背屈

皆さんはこの様な背屈動作を見たことがありませんか?

これは典型的な足関節背屈の代償動作ですこの様な背屈動作では荷重時に内側縦アーチの過剰な下降がみられ疼痛や跛行の原因になります。

では、上記の代償動作をどう改善させればいいのでしょうか?

その答えを背屈動作のメカニズムと機能解剖から説明します!

足関節背屈のメカニズム

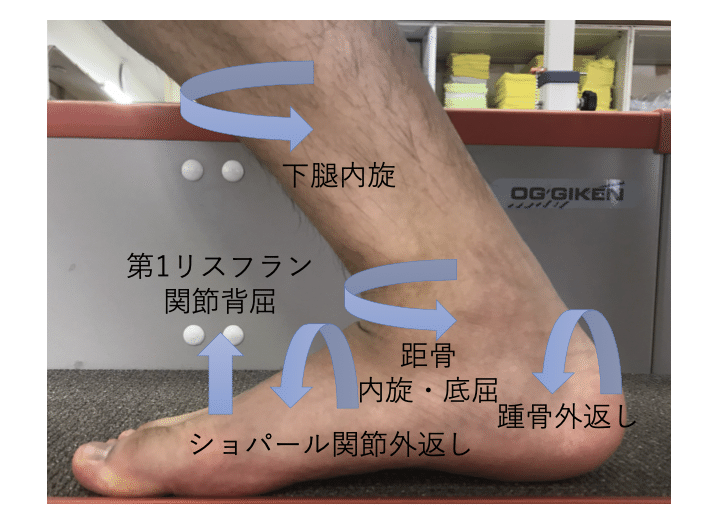

水平面上では踵骨の外旋・外返し→距骨の内旋・底屈→下腿の内旋運動が起こります。これにより距腿関節面が一致し、正常な背屈動作を行うことができます。

距骨の内旋・底屈により舟状骨は下方に押し込まれるためショパール関節は外返しし、1列におけるリスフラン関節は背屈します。

これにより正常な内側縦アーチの下降が起きます。

仮に足関節の背屈に伴って内側縦アーチの下降が出来ない方は、荷重時における足関節背屈の制限因子の一因になります。また、足部の外転や距骨下関節の過回内で代償的に内側縦アーチを潰している方もいます。

そのため我々セラピストは上記の関節のどこに制限があるのか細かく評価していく必要があります。制限因子は多岐に渡りますが、その中でも臨床上多いと感じる3つの制限因子を取り上げていきますね!

ここから先は

Physio365〜365日理学療法学べるマガジン〜

365毎日お届けするマガジン!現在1000コンテンツ読み放題、毎日日替わりの現役理学療法士による最新情報をお届け!コラム・動画・ライブ配信…

ありがとうございます!!!!!!!!!!!