【イベントレポート】介護・医療におけるICT活用〜東京初開催Project ハタフレ コミュニティイベント特別講演〜

2024年8月26日に東京・新宿にて、東京初となる「Project ハタフレ コミュニティイベント」を開催しました。

イベントでは、ハタフレ認定アドバイザーによるIT活用に関する特別講演が行われ、その後、懇親会を開催しました。

当日は約60名の方が参加し、ハタフレ認定アドバイザーと参加者同士の積極的な交流が行われ、大盛況のうちに閉幕しました。

本レポートでは、第一部の特別講演としてハタフレ認定アドバイザー 田中 紘太さんに登壇いただいた講演の内容をお届けします。「ICT活用の第一歩! 在宅介護・医療現場での効果的な活用方法」と題して、医療・介護業界のICT活用について、具体例を挙げながらお話いただいた様子をご覧ください。

在宅介護・医療現場でのICT活用の実態。ICTツールの活用で業務効率化

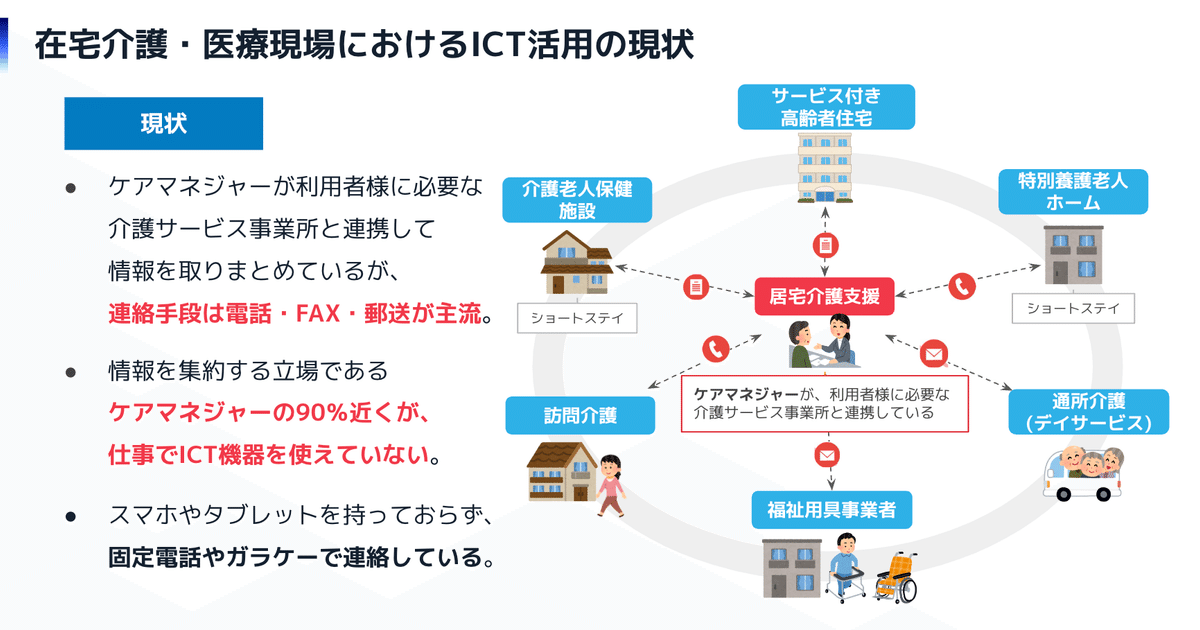

介護業界はいまだに電話とFAX、郵送が主流です。田中さんによると、ケアマネージャーの平均年齢は53歳ほどで、デジタルが苦手な方も多いといいます。田中さんは、電話・FAX・郵送が主流ゆえにおきる多業種連携における問題点を下記のように述べられました。

・在宅勤務をしているのに、FAXを確認するためだけに事務所に行く

・電話が多く、対応に時間をとられる

・パソコン作業などの業務中に電話がかかってくると集中力が途切れる

・電話連絡を受けて、その後も一カ所ずつ電話連絡をする伝言ゲームが発生する

特にケアマネジャーは、情報伝達におけるハブの役割を果たすため、他の事業所に連絡する機会が多く、コミュニケーションにかかる負担が大きくなるといいます。

そこで「ビジネスチャットを使えば1回の連絡で済む」と、田中さんはICT導入のメリットを強調しました。田中さんはチャットサービスとしてChatworkを利用されています。導入を決めたポイントとして「メッセージの削除や修正が簡単」「ファイルの添付が簡単」な点だったといいます。また「情報漏洩のイメージが少ないことも決め手となった」と、チャットサービスの選定の理由をお話いただきました。

グループチャットの「概要欄」であらゆる情報を共有する

田中さんの事業所では、Chatwork(ビジネスチャット)と、Googleドライブ(クラウドストレージ)だけでほぼ業務が完結するオペレーションになっているといいます。

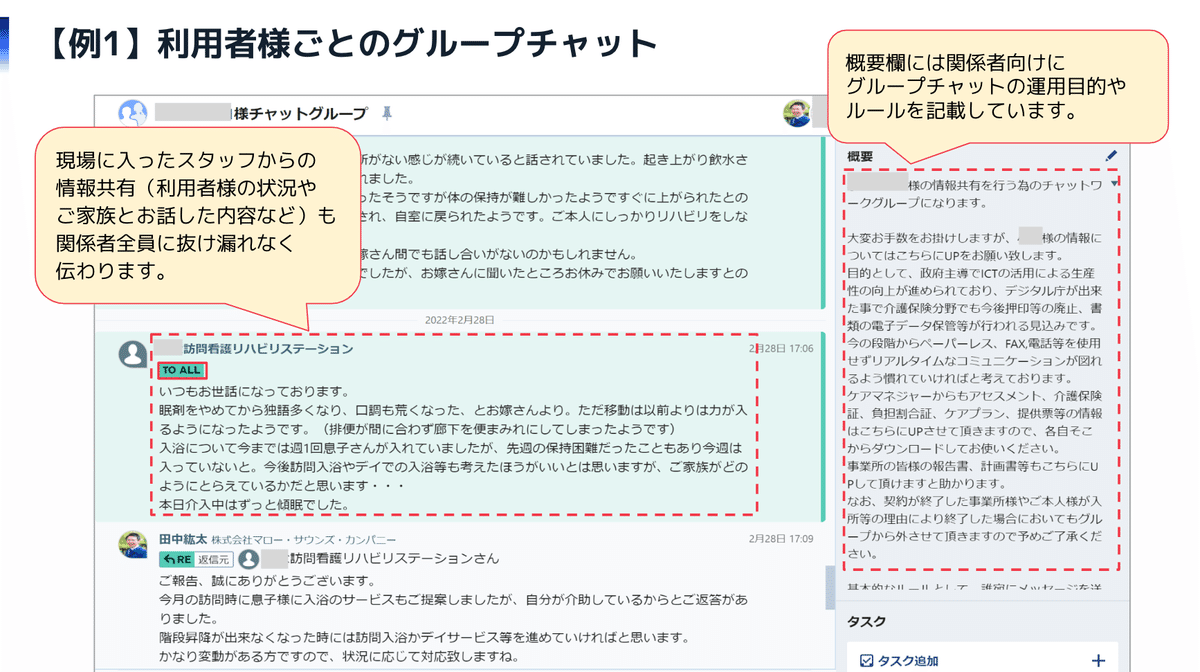

実際に「利用者ごとのグループチャットを作っている」Chatworkの画面を例として見せて説明してくださいました。現場に入ったスタッフからの情報共有(利用者の状況やご家族とお話した内容など)も関係者全員に抜け漏れなく伝わっていることが紹介されました。

さらに、Chatworkで一番便利なのは、グループチャットの「概要欄」だと田中さんは話します。

病院からの診療情報提供書、介護保険証、介護アセスメントシート、各事業所からの報告書などをクラウドストレージに上げて、そのURLをChatworkの概要欄に載せます。それによって、「ケアマネジャーさん、介護保険証のコピーをください。今日は、どこにいますか?」と電話で聞かれることがなくなったそうです。代わりに「ここにURLが貼ってあるので自ら取りに行ってください」とお伝えしておけばよいそうです。「概要欄の利用はとても便利なので、おすすめ」だと田中さんは繰り返しお話されていました。

さらにICTツールの利用によって、他業種の医療的な知識に触れる機会が増え、チームを組む事業所の方たちのレベルが上がっているとも感じているそうです。これもICT導入の効果の一つといえそうです。

ICT・AIの活用で記録化やケアプラン作成などは自動化したい

今後について、「DXを進めていく中で実現したいことがある」とも話してくださいました。

一つはAIの利用で、さらに業務を効率化することだといいます。ケアマネジャーは、利用者のご自宅で病状などをメモ書きすることがよくあります。メモした紙を事業所に持ち帰って、パソコンで入力するため、時間がかかります。

そこで現地で音声を録り、AIを使って自動でテキスト化してケアプランまでつくるようにしたいと田中さんは話します。田中さんは、その実現のためにAIの会社と一緒に開発に取り組んでいるそうです。テキスト化したデータを他のさまざまな公的な書類の作成にも生かせれば、書類作成の時間も短縮できてさらに業務を効率化できます。

もう一つは、動画の活用だといいます。近年、利用者の動画を撮影し、それを自動でテキスト化するソフトの開発が進んでいるそうで、半年後、一年後の患者さんの状態の良し悪しを評価することができるシステムです。普段、ケアマネジャーは病院からの紹介状などを読み、文字から利用者の様子を読み解く作業を日頃から行っています。しかし、歩く動作などは動画を見れば、一目でその様子がわかります。そこで、田中さんは動画を積極的に活用することでより良いケアにつながると言います。「それらをChatwork などで他業種など関わる全員に共有できれば、確実に様子が伝わる」と話すと、会場にいる参加者の皆さんも頷いていました。

田中さんは「弊社も10年以上、DXに取り組んでいますが、まだまだ無駄が多いと感じています。私たちも引き続き精査して、潜在してるニーズを拾い上げ、ICT化・AI化に転換していきたいと思っています」と話します。

「ケアマネジャーとして、利用者とのコミュニケーションに集中し、そのスキルを高めることが私たちの職能を高めることにつながります。その質を高めるために記録化やケアプラン作成などは自動化していくことが非常に重要だと思っています。」最後に田中さんはそのようにお話されました。

会場から大きな拍手が沸き起こり、講演終了となりました。田中さん、貴重なお話をありがとうございました。

*講演者

田中 紘太さん

株式会社マロー・サウンズ・カンパニー 代表取締役

ケアマネジャーとして数多くの臨床経験を10年以上かけて蓄積。利用者本位のケアプラン作成をするため、併設の介護サービスではない単独型の居宅介護支援事業にこだわり2011年に株式会社マロー・サウンズ・カンパニーを創業。本来あるべきケアマネジャーとしての質の向上を図るため、教育制度をはじめ、多方面において現場に立つケアマネジャーとしてサービス向上へ向けた発信を行っています。