生成AIでリスク回避型就業規則を作る〜読破塾セミナー[イベントレポート]

2024年9月28日に岡山県津山市で、Project ハタフレの認定アドバイザーである岩﨑仁弥(いわさききみや)さんが岡山県社労保険労務士会津山支部 津山労働塾が開催したセミナーに登壇しました。「岩﨑仁弥著『リスク回避型就業規則 8訂版』読破塾PART2」と題し、労働基準法や労働契約法の改正内容を中心に、社会労務士の方々へ就業規則作成の重要ポイントを解説した有料のセミナーです。

岩﨑さんが執筆した「リスク回避型就業規則 8訂版」は平成17年7月の初版発行以来版を重ね、「ワークライフバランス」「労働契約法」「働き方改革」「多様な正社員」などの雇用環境が目まぐるしく変わる時代のヒントとして、今や社会労務士にとってのバイブルとなっています。

今回のセミナーは生成AIで「「リスク回避型就業規則」を作成していくことをテーマに、2023年2月の「先取り読破塾」に続き、8訂版の刊行に合わせ開催されました。生成AIを利用した条文作成方法などを実践的に解説してくださった内容は社会労務士の方々に必見の内容です。6時間に渡って行われたセミナーの様子を少しだけお届けします。

生成AIを使った就業規則の作成

PART1(2023年2月)から大きく変わった点として、生成AIの進歩を挙げた岩﨑さん。冒頭で「このセミナーは生成AIをパートナーとして、やりとりしながら行います」と話し、生成AIを使った就業規則作成を実演されました。一般に生成AIとして有名なツールもありますが、就業規則作成については別の二つの生成AIがおすすめだと話しました。

まず、岩﨑さんはその生成AIに労働時間管理規定を作成させる様子を見せながら実演されました。生成AIにプロンプト(指示)を入力すると、あっという間に作成が完了します。

また二つの生成AIを組み合わせることで、ウェブ検索もうまく活用することができ、最新情報も踏まえた上で、就労規則を作成することが可能になるといいます。もちろん作成したあとに社会労務士が中身を精査しなければいけませんが、生成AIに「作成するに当たり留意した点」をレポートさせることで、精査をやりやすくする方法も詳しく説明してくださいました。

岩﨑さんは生成AIの利用は「優秀な職員を一人雇った」ようなものと説明し、ぜひうまく活用して効率化をはかってほしいと話し、就業規則の詳しい内容への解説へと進みました。

服務規定をわかりやすくするコツ

セミナーでは、就業規則の変更に関する注意点や、労働条件の明示に関する内容など、さまざまなトピックについて解説されました。そのうちの一つが、服務規定です。

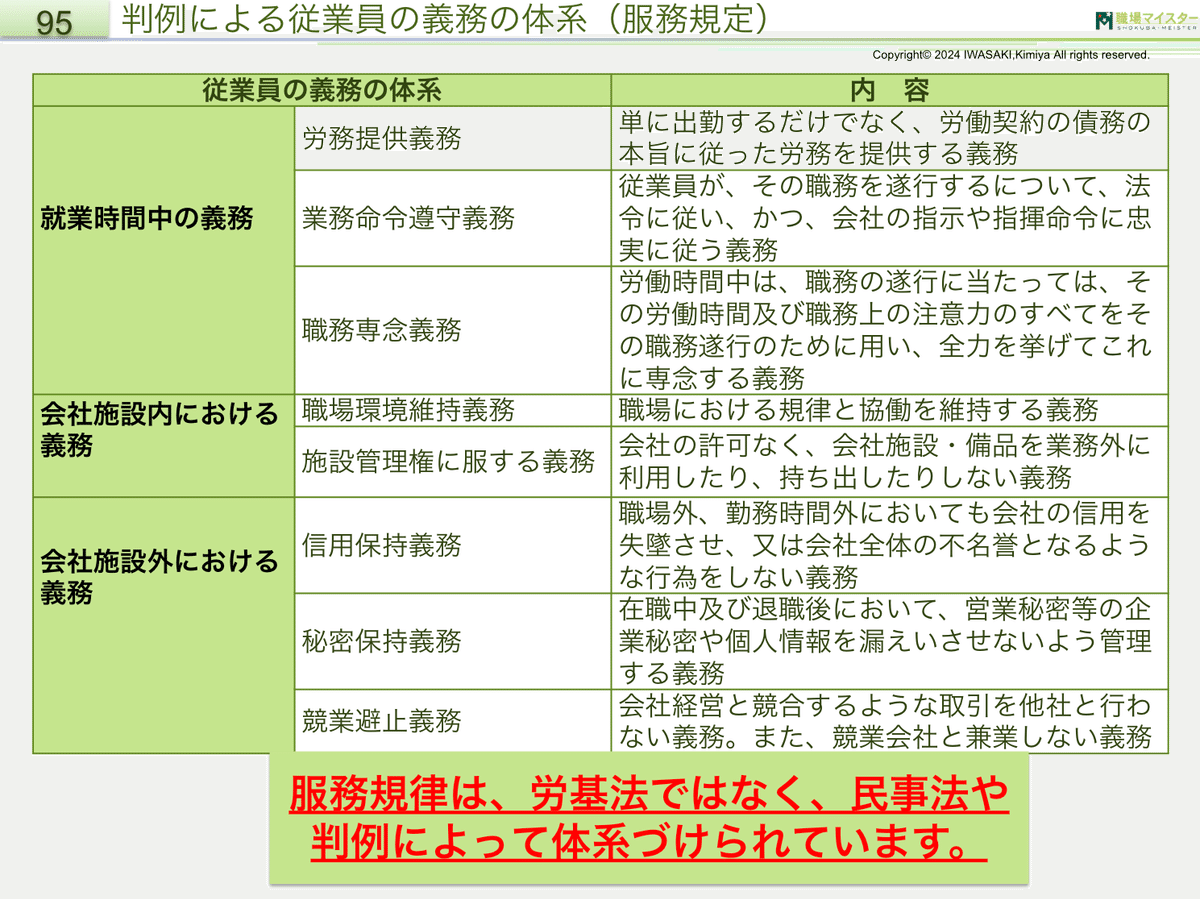

難しいとされる服務規定の作成に関しても生成AIを活用することができると岩﨑さんは話します。まず服務規定作成の難しさは、服務規定が労働基準法に記載されていないことによるものだといいます。会社から重要視される、採用等労働関係や、試用期間、所定労働時間、所定外労働、配置転換、休職などの服務に関する事項は、労働基準法の記載必要事項に記載されていません。服務規律は、労働基準法ではなく、民事法や判例によって体系づけられています。そのため、判例を勉強しないことには、服務規定が作れません。

判例による従業員の義務の体系には下記のようなものがあります。

そこで生成AIを使い、各義務の定義をプロンプトに入れて、服務規定を作成させれば良いと岩﨑さんは話します。さらに、お客様からヒアリングした内容を元に絶対に入れてほしい項目を二つほどプロンプトに入れることで、そのお客様の会社に合った服務規定を生成AIで作ることができます。

服務規定の文章の作り方にはコツがあると、岩﨑さんはいくつかのポイントを紹介してくださいました。その一つは、伝わりやすい肯定的な文章にすることです。

(悪い例)

従業員は次の事項をしてはならない。

(1)遅刻をすること

(2)挨拶をしないこと

「『遅刻をすること』をしてはならない」という文章では、「遅刻」が良いことなのかどうかがわかりずらくなります。「『挨拶をしないこと』をしてはならない」という文章は、二重否定になり認識に負荷がかかります。またこのように禁止事項を列挙すると人は抜け道を探すようになると岩﨑さんは指摘します。そこで次のような肯定的な文章に書き換えると良いといいます。

(良い例)

従業員は、次の事項を守らなければならない。

(1)遅刻などせず時間を守ること

(2)常に周りの人に声をかけて挨拶をすること

具体的なシチュエーションを指定し、そのシチュエーションにおける所望の行動(モデル)を明示することで、何をすべきかが明確に伝えることができるのです。

「死人テスト」を通過する目標を設定する

また岩﨑さんは、「死人テスト」を通過するような目標を作るべき、と話します。「死人テスト」とは、応用行動分析の重要な考え方の一つです。死人テストは、実行可能な行動を定義するためのもので、名前の由来は「死んだ人でもできる行動は目標行動として設定するべきではない」という原則から来ています。

上記の例を見てみましょう。左側の行動は「死人テスト」を通過しない例です。これらの行動は、死んだ人間でも達成できるからです。右側の行動は「死人テスト」を通過します。生きている人間が能動的に行う、明確に測定可能な行動だからです。

このように「死人テスト」を通過するような、能動的な行動を目標として設定するとわかりやすい規定になるのです。また抽象度を高めた上で、具体的な結果を例示すると、クレド(企業の従業員が行動する際の指針)として作成することもできます。

さらに遵守事項は「用言止め」、禁止事項は「体言止め」にする方が伝わりやすいと、岩﨑さんはアドバイスします。禁止事項を体言止めにすることで、禁止事項を強調し、簡潔に明確に伝えることができます。

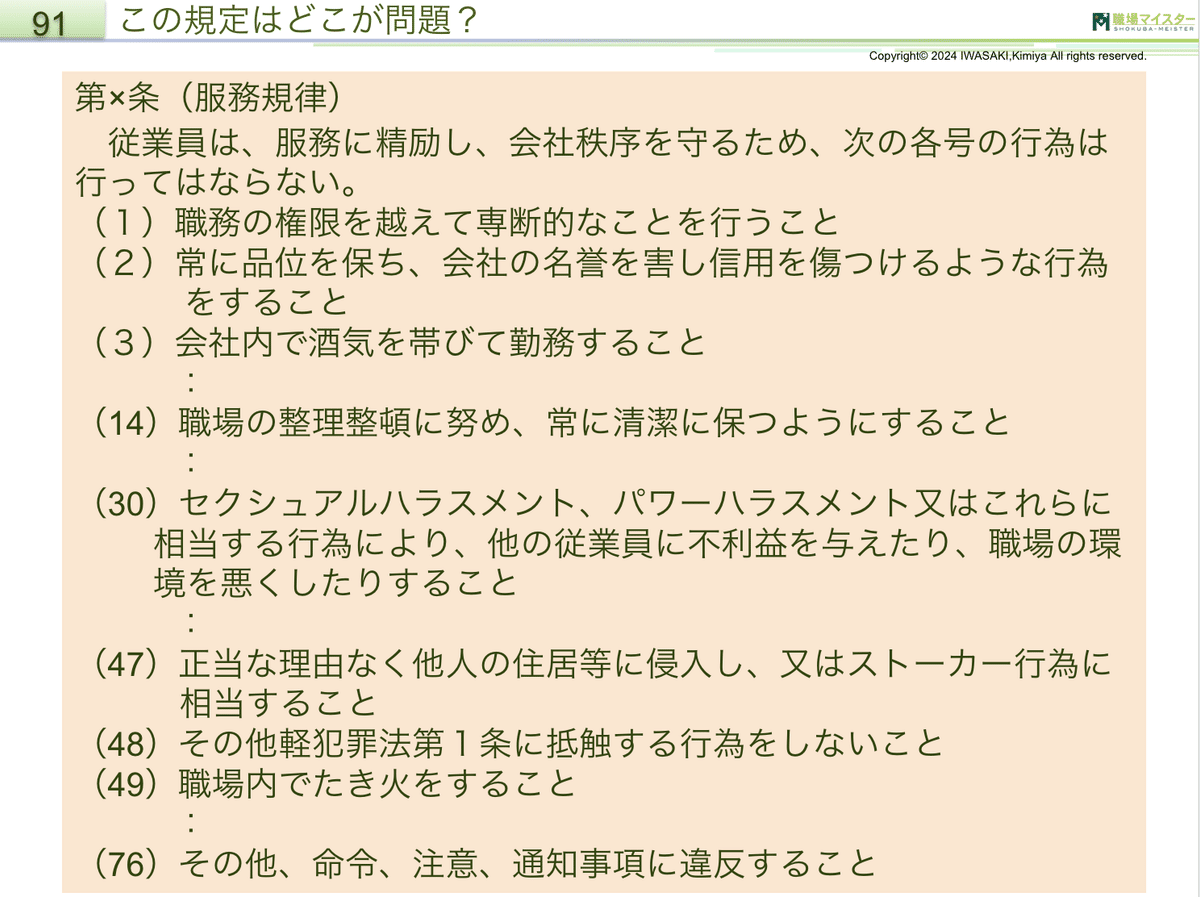

19年前の服務規定を現在の職場環境を意識したものに修正する

古くなった服務規定を直すことにも、生成AIをうまく活用できると岩﨑さんは話します。セミナーでは、実際に19年前に岩﨑さんが作成した例文を生成AIで修正するデモンストレーションが行われました。

不要になった文を削除し、現在の職場環境を意識した「ハラスメント防止」「情報セキュリティ」や「コンプライアンス」などの要素を盛り込んだ文例が作成されると、会場からは「おお」と感嘆の声が上がりました。

「数十年前から進化していない就業規則は今でもたくさんあると思うので、それを生成AIを使ってリライトしてお返しすると付加価値が高められる」という岩﨑さんのお話に、会場の皆さんは頷いて聞いていました。

解説で使った生成AIのプロンプトを配布

他にも、就業規則の変更に関する注意点や、労働条件の明示、懲戒などに関して、詳しく就業規則の作成ポイントを解説してくださいました。セミナー中は、メモをとられる方も多く見られ、内容の濃い実践的なお話に多くの方が聞き入っていました。

解説に登場した貴重な生成AIのプロンプト内容は、そのまま実務で活用できるように、名刺交換された方に配布され、当日、質問に上がった内容にも岩﨑さんはその場で、生成AIを使ってどう作るかを実演されいました。

皆さん興味津々にその様子に注目され、岩﨑さんの実践的なお話が盛りだくさんの貴重なセミナーとなりました。

岩﨑さん、津山労働塾の皆様、参加された皆様、ありがとうございました。

*講演者

岩﨑 仁弥(いわさき きみや)さん

株式会社リーガル・ステーション 代表取締役

社会保険労務士向けに年間100回以上のセミナーを実施し、受講生は延べ3万人以上。特定社会保険労務士の資格の他、行政書士の資格を持ち、厚生労働省「労働契約等に関するルール定着事業検討会」等を歴任。

「働き方改革」 時代に先駆け、労働時間管理や就業規則をビジュアルでわかりやすく解説する他、人事評価制度や社内諸規程の整備といった企業コンサルティングも手がけている。

Project ハタフレとは?

「Project ハタフレ」は2024年3月に始動した中小企業の課題解決を促進するプロジェクトです。日本各地で様々な地域・業界課題と正面から向き合い、解決策を考え活動されている有識者の方々が「認定アドバイザー」に就任、ITに詳しい人もそうでない人も、業界業種、年齢といった属性とは関係なく、中小企業に関わる誰もが安心してDXへの一歩を踏み出せる環境を創出・拡大することを目的に活動しています。また、より多くの中小企業に情報をお届けできる環境を創出するため各業界で活動している団体が賛同企業としてご参画いただいています。

🙋♂️ 公式facebook

いいね!をしていただくと最新情報が届きやすくなります✨

💁♀️ オンラインコミュニティ(facebookグループ)

認定アドバイザーの活動や地域・業界の課題解決ならびに活性化、本プロジェクトの活動にご興味のある方など、皆様にご参加いただけます🙌