基本技術者試験の攻略〜ソフトウェア編〜

はじめに

本記事では、基本情報技術者試験の合格を目指している方向けに用語の解説を簡単にした内容を載せています。おすすめの参考書などはこちらの記事にまとめているので気になる方は足を運んでみてください。

こちらの記事では「システム構成」に関する内容をまとめています。

気になる方は足を運んでみてください。

ソフトウェア

ソフトウェアについて

ソフトウェアは、「基本ソフトウェア(OS)」、「ミドルウェア」、「応用ソフトウェア(アプリ)」に分類されます。

OSについて

コンピュータの管理・制御を行うソフトウェアになります。

一般的には、「Windows」、「Mac OS」、「iOS」、「Linux」などがあります。

ジョブとタスク

ジョブについて

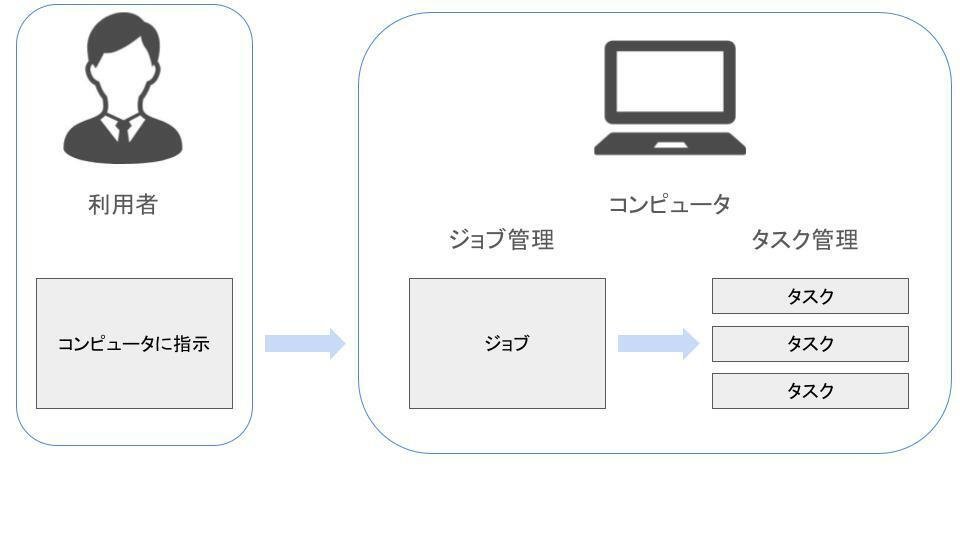

利用者がコンピュータに実行を依頼するプログラムやバッチ処理などの一連のプログラム群。

タスクについて

OSから見た実行の単位。コンピュータに依頼されたジョブが分解されたもの。

ジョブ管理について

ジョブの入出力を管理します。コンピュータに渡されたジョブは、「入力待ち行列」に登録されます。その後、順番に処理され、処理された後は「出力待ち行列」に登録されます。

タスク管理について

タスクの生成から削除までを「実行可能状態」、「実行状態」、「待ち状態」の3つの状態で管理します。

・実行可能状態…..CPUの使用権が割り当てされるの待っている状態。この状態が複数存在する場合は、待ち行列が形成される。

・実行状態…..CPUの使用権が割り当てられ、実行している状態。CPUが一つしかない場合は、実行状態のタスクは一つだけ存在します。

・待ち状態…..他のタスクが入手出力装置を使用している場合に、入出力処理が完了するのを待っている状態。

タスクは以下の様に遷移していきます。

①「生成された直後に実行可能状態」→②「実行するタスクにCPUの使用権を割り当てる実行状態(ディスパッチ)」→③「実行状態中に優先度の高いタスクが割り込みした場合は現在のタスクを実行可能状態」→④「実行状態中に入出力待ちが発生した場合は、完了するまで待ち状態」→⑤「入手出力が完了する事で実行可能状態」に遷移する。

タスクをCPUに割り当てる方式としては、以下の様なものがあります。

・到着順方式..…実行可能待ち行列の先頭から順にCPUに割り当てる方式。

・処理時間順方式…..処理予定時間が短い順にCPUに割り当てる方式。

・優先度順方式…..優先度の高い順にCPUに割り当てる方式。

・ラウンドロビン方式…..実行可能待ち行列の先頭にあるタスクからCPUに割り当てし、一定時間が経過した場合は、実行を中断して、実行可能待ち行列の最後尾に加える方式。

記憶管理

主記憶を効率よく管理するために、以下の方式があります。

・区間方式…..主記憶を複数に分割し、プログラムを割り当てる方式。

・固定区間方式…..主記憶をあらかじめ決まった大きさに分割する方式。各プログラムは分割した区間に配置される。特性として、主記憶の使用効率が悪いが、処理時間は一定で速い。

・可変区間方式…..主記憶を必要な大きさに分割する方式。特性として、主記憶の使用効率は良いが、処理時間は不安定で固定区間方式に比べて遅い。

OSが主記憶の領域の獲得と解放を繰り返していくと、フラグメンテーションと言う、細切れの未使用領域が発生する現象が起こります。この現象が発生する事で、十分な未使用領域が存在しているにも関わらず、必要とする主記憶の領域を獲得できないことがあります。これを解決するために、細切れの未使用領域を連続した一つの領域にまとめ、再度利用可能にします。これをメモリコンパクションと言います。

スワッピング方式について

主記憶容量が不足し、複数のプログラムを主記憶上に配置できない場合に、実行中のプログラムの中で優先度の低いプログラムを一時中断して退避し、優先度の高いプログラムを主記憶上に配置する方式。

オーバーレイ方式

あらかじめプログラムを同時に実行しない単位に分割し、実行時に必要なセグメントだけを主記憶上に配置して実行する方式。

仮想記憶方式

補助記憶の一部をあたかも主記憶の様に使用する方式。

プログラムを補助記憶(仮想記憶空間)に格納しておき、実行時に必要になれば主記憶に配置して実行します。この方式により、見かけ上の主記憶の容量が増えることで、主記憶の容量よりも大きなメモリを必要とするプログラムも実行可能になります。

ページング方式

仮想記憶方式の一つで、主記憶とプログラムを固定長に分割し、ページ単位で管理する方式。実行するページが主記憶に存在しない場合、割り込み(ページフォルト)が発生し、不要なページを主記憶から追い出し( ページアウト)、必要なページを補助記憶から主記憶に配置(ページイン)します。しかし、ページフォルトが多発すると、処理効率が急激に低下する(スラッシング)が発生します。

ページング方式で不要なページを決定する方式には以下の様なものがあります。

・FIFO方式…..一番古い主記憶上のページを置き換える方式。

・LRU方式…..最後に参照されてからの経過時間が一番長いページを置き換える方式。

・LFU方式…..参照回数が一番少ないページを置き換える方式。

マルチメディア

動画と画像について

画像や動画はデータサイズが大きいため、小さくする必要があります。

データのサイズを小さくすることを「圧縮」といい、元に戻すことを「伸長(解答)」といいます。圧縮方式としては、以下の方式があります。

・可逆圧縮方式…..圧縮した画像を完全に復元できる方式。

・非可逆圧縮方式…..完全に復元できない方式。

画像や動画のファイル形式としては、以下のものがあります。

画像

・BMP…..非圧縮。Windowsの標準。

・GIF…..可逆圧縮。イラストやアイコンなどで使われる。

・PNG…..可逆圧縮。Web用の画像などで使われる。

・JPEG…..非可逆圧縮。国際標準規格。写真やWeb用の画像に使われる。

動画

・MPEG…..非可逆圧縮。国際標準規格。MPEG-1はVideo,CD、MPEG-2はDVDやデジタル放送などで使われる。MP3はMPEG-1と音声部分の圧縮アルゴリズムを使用した音声データの圧縮形式。

CGについて

コンピュータグラフィックスの略で、コンピュータを使って画像を処理・生成する技術。

アンチエイリアシングについて

斜め線や曲線などに発生するギザギザ(ジャギー)を目立たなくさせるもの。

テクスチャマッピングについて

物体の表面に柄や模様などを貼り付け、質感を表現するもの。

バンプマッピングについて

物体の表面に影をつけて、凹凸感を表現するもの。

シェーディングについて

物体の表面に影をつけて、立体感を表現するもの。

レイトレーシングについて

光源からの光線の反射や透過をシミュレートして、物体の形状を描写するもの。

クリッピングについて

ウィンドウを定義し、ウィンドウ内の見える部分だけを取り出すもの。

モーフィングについて

画像から画像へ、滑らかに変形させるために、その中間に補う画像を生成するもの。

レンダリングについて

物体のデータを映像化するもの。

ポリゴンについて

立体の形状を表現する際に使用するもの。三角形や四角形が用いられる。

モーションキャプチャについて

センサなどで人間や動物の自然な動きを取り込むもの。

ソリッドモデルについて

物体を固形物として表現する方法。

ワイヤーフレームについて

物体を頂点と頂点をつなぐ線で結び、表現する方法。

サーフェスモデルについて

物体を面や曲面の集まりとして表現する方法。

隠戦消去について

物体の見えていない部分を描画しないようにする方法。

メタボールについて

物体を球や楕円の集合としてモデル化すること。

ラジオシティについて

物体同士の相互反射を考慮して明るさを決定すること。

まとめ

合格に必要な知識はまだまだあります。本記事では「これだけは!」という様な用語に対する解説をしています。この内容を参考にし、過去問を解くなどの対策を行い、合格を目指しましょう。