GDPが600兆円超え

2024年の名目GDPは609兆円(速報)になった。

500兆円を超えてから32年…日本の名目GDPようやく600兆円超えhttps://t.co/uODNJiVsIy#名目GDP #600兆円超え

— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) February 17, 2025

300→400は5年、400→500は4年しかかからなかったが、500→600には32年を要した。

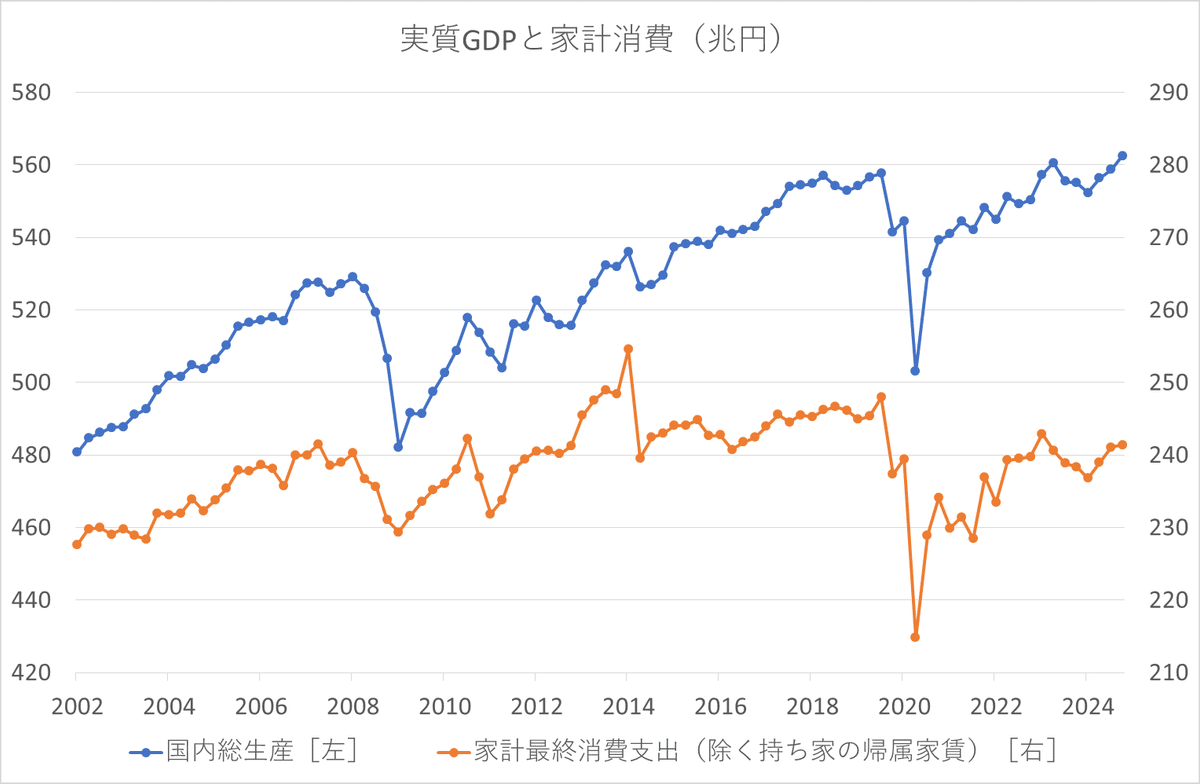

中でも家計部門の停滞は深刻で、消費も所得も実質ベースでは世界金融危機(リーマンショック)の直前とほとんど同水準にとどまっている。

こうなってしまった理由だが、主なものとしては

人口動態

資源価格の高騰

日本的経営から米英型金融資本主義への構造改革

が挙げられる。

日本政府はバブル崩壊後の混迷を打開するために、3の構造改革を国策として推進したが、その結果、企業行動が

人件費と国内投資は抑制

対外直接投資と現預金保有は増加

へと変化し、企業利益の増加が経済全体の成長につながらない構造になってしまった。また、国策としての「資本の優遇」が大衆層への負担転嫁になったことも、内需を抑制する要因となった。アベノミクスが目論んだ「経済の好循環」が生じなかったのはこれらのためである。

1と2も政策で何とかなるものではないので、はっきり言って打開策が考えつかないのだが、何か名案はあるだろうか。

補足

1と2は高度経済成長の終焉にも関係している。

高度経済成長は「農村の余剰労働力の都市への移動(→産業構造転換)」と「安価なエネルギー」に支えられていたが、この二つの供給要因が消えたことで終焉した。