希望出生率1.8の実現可能性については上野千鶴子に軍配

2年近く前の記事を目にしたので質問に簡単に答えてみる。

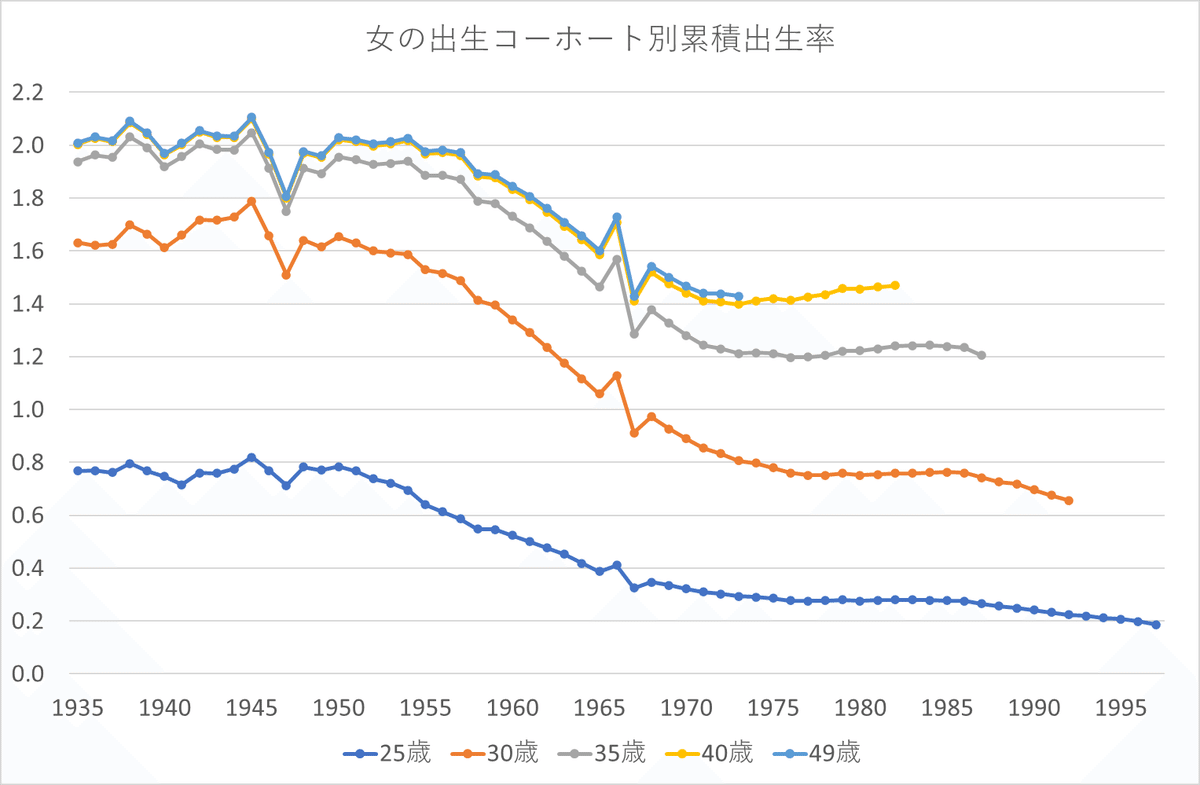

ここでは、出生率をテンポ効果に影響される合計出生率(total fertility rate)ではなく、コーホート完結出生数(completed cohort fertility)のことだとする。

結論から言えば、

答えA 社会学的に主張1が正しく、主張2は間違い。

である。ベイズ的に確からしさを割り当てるなら、上野0.85、柴田0.05、その他0.10といったところか。

出生率の議論が厄介なのは、定量化しやすい経済的要因よりも定量化が難しい文化的要因の影響が大きいためで、どうしても定性的分析に頼らざるを得ない。これは(特に理系の人には)いい加減に見えてしまうようだが、そういうものなので悪しからず。

出生率1.8の実現が極めて困難だと推測される理由だが、

先進国では男女カップル1組当たりの出生数は人口置換水準とほぼ同じになる(経験則)

1.を前提にすると、30代半ばの女の既婚率約90%が必要となる

が、これは高度成長期前に生まれたコーホートの水準であり、結婚に関する意識・社会規範や女のライフコースの多様化が不可逆的に進んだ20世紀末以降のコーホートがこの水準に逆戻りするとは考えにくい。

既婚率70%で出生率1.8を実現するには夫婦1組から2.6人生まれる必要があるが、これも日本だけでなく他の先進国を見ても現実性が乏しい。

柴田の試算には「女の婚姻率を90%に上げる」が含まれていないので無意味ということで、上野vs柴田は上野に軍配が上がる。

「公的支援を大胆に増やせば出生率1.8は実現可能」とする社会学者や経済学者が成功例とする北欧諸国の近況については👇を参照。Fig. 2.4に示されているように、コーホート完結出生率は低下傾向にあり、フィンランドの1988年コーホートは1.6と推計されている。

The Nordic countries have long been at the forefront of demographic trends, and this tendency towards smaller cohorts and increased childlessness may, therefore, be a harbinger of things to come for other countries.

The decline in cohort fertility challenges the assumption that the generous social welfare support package, including long and generous parental leave and inexpensive childcare, contributes to high levels of cohort fertility (almost two children per woman).

In #Japan 🇯🇵, low birth and marriage rate suggests that people have given up on love.

— FRANCE 24 English (@France24_en) May 17, 2024

But the country has new and colourful relationships: they can be digital, solitary or even devoid of sex.

Our #REPORTERS @Alexis_Bregere and @melodie_sforza tell you more, tomorrow 10:10PM ⤵️ pic.twitter.com/MXmXMMZ41P

▶️ 'Demographic rearmament': Ineffective to 'manipulate fertility rates' for socioeconomic development https://t.co/IpdALbTNW6 pic.twitter.com/nHIESOmKCn

— FRANCE 24 English (@France24_en) January 31, 2024

付録

過去記事から再掲

この差から見えてくるのは、「好きになる力」(=好きになって行動に移す力)が既婚者と未婚者を大きく隔てているのではないか、ということです。結婚を実現させる力は、財力よりもまずは「他者を好きになる力」を持ち、「好きになった相手と一緒になりたい」と強く思い、行動に移す力ではないかとむいうことです。

ゆとり教育が失敗した主因に、強制されたり適切に誘導されなければ勉強しない(できない)子供が少なくなかったことがあるが、非婚化も本質は同じで、皆が皆「好きになって行動に移す力」を持っているわけではないので、自由に任せると結婚できない男女が大量発生(約3割)してしまう。

男女一組から生まれる子の数は平均2人となるのが世界標準なので、3割が非婚ならコーホート出生率は1.4になってしまう。