肥田春充ノート 3

「上体は虚にして虚、中体は実にして実、下体は虚にして実」

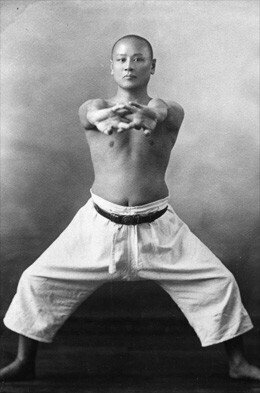

肥田春充

ここでいう「上体」とは、丹田から上の胴体のことで、頭や腕も含んでいる。

「中体」とは、丹田のある腹・腰のことである。

「下体」は、下肢、すなわち足だといってよい。

上の表現はとても簡単なものだが、肥田春充がその求道の果てに達した一つの極意の言葉である。

「上体は虚にして虚」とは一体何のことだろう。なぜ「虚」が二度繰り返されているのであろうか。

私の勝手な解釈だが、これは上体の力が抜けて(最初の虚)、また意識もされない(二番目の虚)ということなのではないだろうか。上体がすっかり空(くう)になった状態。あたかも無きがごとき状態。

しかしこうなるためには、上体は重力の影響を最小限にしなければならない。そのために脊柱は真っ直ぐに立っている必要がある。ダレッとしてしまっては返って身体に負担がかかってしまうからだ。また頭も、傾かずに首の上に真っ直ぐ載っていなければならない。

「中体(丹田)は実にして実」、これは上体を支えるために、丹田に適切な力がこもっていて、しかも意識されている状態なのではないだろうか。意識されているということは、神経作用が働いている、あるいは「気」が満ちていることだと、私は考える。

肥田春充の丹田の捉え方は、たいへん独特で独自のものだ。丹田の前方に腹があり、丹田の後方は腰になっているが、腹にも腰にも片寄らない、腰腹同量の力、その力の中心を捉えることができると、それは単なる丹田ではなくて、正中心(せいちゅうしん)になるのだという。

下体は虚にして実、これはちょっと難しい。私は、足には力が必ずしも入っていないが、気が満ち満ちている状態なのではないかと考える。足が意識され、神経も行き届いている。これは非常に重要なことではないかと思う。東洋のどんな道でも、足や、足の裏ということがやかましく言われる。足(の意識)のないものは、幽霊のように浮付いたものになってしまう。坐禅でも、足に気が満ち満ちていると、時間を忘れて苦なく坐っていることができるものだ。

「上体は虚にして虚、中体は実にして実、下体は虚にして実」

私はこのことは坐禅でも同じだと思う。上体に緊張やわだかまりが感じられる場合には、吐く息とともに、上方から下方にそれを落としてゆく。首から肩、胸やお腹にかけてである。それを落としてゆくが、脊柱はしかし真っ直ぐに保ち、むしろ頭頂が少しずつ上に向かって伸びてゆくようなイメージ。この上体が虚であるということは、リラックスして静まり、どんな動きもないということだ。思考がうるさく騒いでいたり、胸にわだかまりがあると、上体は常にグラついている。坐禅はそれに気づいて、それを落としてゆく作業だ。上体が静まって虚に近づいてゆくと、それは感じられず、透明になってゆく。すると坐禅は実質、中体と下体だけのものになる(おかしな表現だが)。

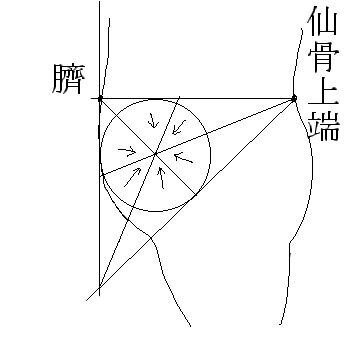

下腹部に人間の身体の重心がある。これが丹田なのだが、この辺りの筋肉群をゴムボールのような球体だとしてみよう。この球体に等しく力が加わり(腰腹同量の力)、正しい球になる時、その力は球の中心に向かって収束してゆく。その中心は身体の重量の中心(重心)であるだけではない。肥田春充はそれを掴み得たとき、それは生命力の中心であり、また宇宙の中心であることを爆発的に感得した。その中心においては、あらゆる人間的な問題が消え失せていた。それだけではない、当の自分自身さえ消滅していたのである。そこにはただ、堪え切れないほどの喜びと、まばゆいばかりの美が広がっていた。そのとき正中心は聖中心となったのである。

ちなみに坐禅における手の形である法界定印は、丹田の前で円相を作るものだが、まさにこの正中心を象徴し、そこに意識を持ってくるための方便なのではないかと感じられる。古代インドの瞑想家たちは確かに同じものを掴んでいたのに違いない。