求職者に響く「業界別の魅力とは?」IFAで考える業界の魅力10選

皆さんこんにちは 🙋🏻♀️ ポテンシャライトの寳田です。

「採用活動でどのような魅力を打ち出せばいいのでしょうか?」

「●●の魅力よりも▲▲の魅力を打ち出したほうがいいのでしょうか?」

ポテンシャライトの採用支援先企業様から上記のご相談をいただくことが多いです。ご支援開始フェーズでは、「採用ブランディング」のご依頼を多くいただいています。

本ブログでは、採用マーケティングにおいて「自社の所属する業界においてどのような魅力を打ち出すべきなのか」を考える上で、活用いただけるようなノウハウをお伝えできればと思います。

※ 本noteでは、あくまでもポテンシャライトが日々採用のご支援をさせていただく中で感じた / 実施した内容を軸に執筆しております。”採用活動における一視点” として参考程度にご覧いただけますと幸いです。

1.まずはじめに

本項を説明するにあたり「魅力」とは何か?を説明したほうがわかりやすいと思っています。

魅力とは:

「事実」を相対比較して「希少価値観点」を加えた内容

と当社は定義しています。

少し大枠から説明します。

ポテンシャライトには企業の魅力を大分類した「6P+CGM+tech」というフレームワークがあります。

企業の魅力はこの10項目に分類されるとご理解ください。

ここで皆さまに質問です。この10項目の中で、あなたが転職先に求める優先順位はいかがでしょうか?

おそらく人によって様々かと思います。そしてもう一つ質問です。

優先順位をつけた項目を「なぜ」重要だと思っておられますでしょうか?原体験を元に回答してください。

この質問は考え込む人もいるかもしれません。優先順位の質問は、割と感覚的に回答いただけたかと思うのですが、その理由を問う後者の質問は「うむ…」という感じかもしれません。

何が言いたいかというと、私たち自身が感覚的に優先順位を決めている項目もあり、それは「絶対的」なものではないかなと思います。

特に、スタートアップやベンチャー企業さまにとって、 市場の成長性や課題解決の余地が大きい業界 は、採用面でも強い訴求ポイントとなります。そこで今回は、企業の魅力の10項目の中でも、「業界ならではの訴求できる魅力」に焦点を当て、業界別の魅力を10つ事例を紹介しようと思います。

下記ご覧ください。

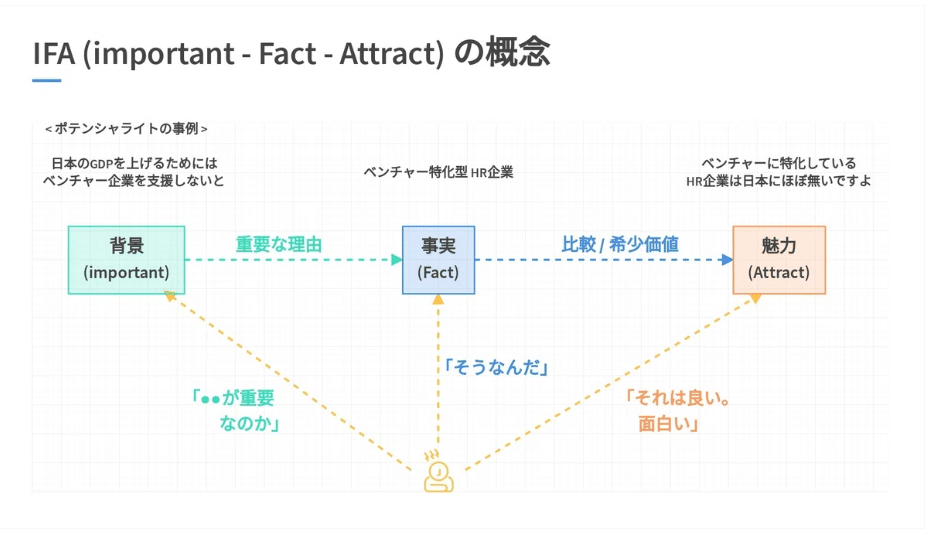

I:Important (重要であること)

F:Fact (事実)

A:Attract (魅力)

IFAは当社が作成した造語です。

「事実」をただ伝えるのではなく、「比較」「希少価値」を加え装飾をする。≒ 「魅力」に変換する。魅力が「重要」であることを伝えることにより、求職者さまにとっての企業選びの軸を新たに形成することができる、という内容をアウトプットしたものとなります。

今回は、IFAの視点を活用し、整理させていただいております。

2. 「物流業界」の魅力🚚

物流は 「生活必需品を届ける生命線」 です。

例えば、日本の 食料自給率は38%、木材自給率は35.8% しかなく、大半を輸入に頼っています。もし物流がストップすると、 日常生活に必要なモノが届かなくなる というリスクを抱えています。

そんな「物流業界」にスポットを当てた魅力項目の事例を2つ紹介します。

※あくまでも事例ですので、正確な情報でないことをご理解ください。

2-1. Attract①サプライチェーンの中で「物流業界」が最も重要である

important(Attractが重要である背景)

日本で最も大きい業界である「製造業」において、最も重要な概念である「サプライチェーン」

- 製造業の市場規模は88.3兆円であり、日本のGDPの18.5%(約2割)を占めていると言われている

- 製造業は第二次産業と言われており、この第二次産業までは日本が世界を牽引できていた。 「Made in Japan」という有名な言葉があるくらい、日本が世界に誇る業界である。

- その製造業にとって、最も重要な業務手法の一つであるサプライチェーンマネージメント。サプライチェーンを攻略しなければ日本において、そして世界において製造業は勝つことができない

important(Attractが重要である背景)

Webを用いたEC主体の企業も物流を外注することなく、内製化しておりサプライチェーンを重要視している

- Amazonやメルカリが自社で物流機能を持ち始めているように、

サプライチェーンの流れの中で物流が注目されている

- 今後もモノを取り扱う業界は「物流」が企業成長の最も大きなキーポイントになることは間違いない

2-2. Attract②これまで物流業界において、イノベーションが生まれていない

important(Attractが重要である背景)

社会的背景 / 業界構造的背景 / デバイスの背景 から、イノベーションが起きにくい業界が発生することがある

- 例

- デジタル化をするためには法律を変えないとならない業界

- 法律が足かせになり、本来デジタル化をしたほうが間違いなく良い業界だったのにも関わらずイノベーションが発生できなかった

- 業界平均年齢が高く、スマートフォンの導入が遅れていた業界

- 建築/建設、製造業

- 業務にスマートフォンを使うことができれば一気に改善が進むのだったのだが、その兼ね合いでイノベーションが起きにくかった

- そんな中、物流業界は「イノベーションを起こさなくても儲かる業界」であった

- 物流業界は約70年の歴史があり、物流がこの世から無くなることもなく、且つEC化/コロナの影響もあり、成長をしている業界であった

- そのため、主体的にイノベーションを起こす必要性が薄いことは事実としてあった

- ただ、そんな物流業界もデジタル化をする必要があると感じ始めており、 デジタル化が開始されているのは事実。

例えば:

「物流業界は、日本の生活を支える “最後の砦” である。」

🚛 物流がなければ、日本の生活インフラは成り立たない。

🍚 食料、衣類、住居資材など、日本の生活必需品のほとんどは海外に依存している。

📦 だからこそ、物流の安定は、経済だけでなく私たちの暮らしそのものに直結する。

このように伝えることで、物流業界の重要性から「単なる事実」→「希少性のある価値」へと変換 でき、求職者にとっての魅力として訴求できます。

3. 「金融業界」の魅力💰

続いては、金融業界です。

日本は 金融リテラシーが低い と言われています。

例えば、 証券口座の開設率が低く、投資をしている人が少ない のが現状です。そのため、 金融教育の普及 や 新しい金融サービスの開発 に大きな市場機会があります。そのような中で昨今キャッシュレス決済や デジタルバンク、ブロックチェーン など、金融業界は 新しいテクノロジーの導入が加速 しています。

そんな「金融業界」にスポットを当てた魅力項目の事例を3つ紹介します。

※あくまでも事例ですので、正確な情報でないことをご理解ください。

3-1. Attract③ 金融業界に対して新しい角度でニーズを深掘りしている

important(Attractが重要である背景)

金融業界のような歴史がある業界において新しいニーズを見つけることは難しい

- 金融業界は顧客のニーズ別に商品(業界)が分かれている

- 例えば、證券、為替、保険、NISAなどがある

- これらは顧客のニーズによって商品が分かれている、というシンプルな構図

- みなさまにとって最も身近な存在は銀行だと思う

- 銀行に預金してお金を引き出すことを繰り返ししている

- 銀行の証券口座数は日本で157万件を超えており、日本人にとっても身近である

- ただ、銀行以外の金融商品(證券/為替/保険/NISA)について、下記2つのパターンが圧倒的に多い

- 相談することに抵抗を感じる

- 相談できる場所が見当たらない

- 日本国民はお金に対して漠然とした不安はあるが、相談すること自体への抵抗がある。

- つまり、日本のさまざまな金融商品が存在する中で、顧客のニーズが表面化する「前」の問題に直面している

important(Attractが重要である背景)

重要度は高いが、緊急度が低い領域にある「お金」について

- お金について漠然とした不安を皆さん抱えていると思うが、どのように解決したら良いかわかっていない

- そのため、金融業界は ニーズを見える化する前に漠然とした不安を、

チャットなどで気軽に吐き出す場が必要なのである

- これまで金融業界/金融商品がカテゴライズされていたニーズ軸ではなく、歴史が長い金融業界において、既存の金融企業ではさまざまな策があり、解決できなくなっている領域に対して、一石を投じている。

3-2. Attract④金融業界ならではの「やりがい」

important(Attractが重要である背景)

問題/課題が大きければ大きいほど、そして不明瞭であればあるほど、解決することが難しい

- 容易に解決することができる問題/課題は、やりがいに繋がるわけではない

- もちろんそのビジネスが成り立ち、成功をすることが株式会社のあるべき姿なのかと思うが、容易に解決するよりは難解のほうが、より優秀な方はワクワクするはずである

important(Attractが重要である背景)

金融業界は、業界人と非業界の知識の差が激しい業界である

- なぜならば、お金は「稼いで」「使う」以外の知見を身につける機会が少ないから

- そのため、一般ユーザーの「ペイン」を、ユーザー自身も理解できているわけではない。

- ただ、お金に対して漠然とした「不安」を持っている方は多数存在しているはず。

- 「不安」レベルであり「不満(問題)」を理解していない状況。

- 前述した通り、皆さまがご存知のSaaS企業は明瞭なペインを解決している

- ただ、金融業界は「ペイン」の設定からしなければならない。

- 誰しも「不安」に感じているお金について、その不安を不満へ昇華させて、結果的に解決することを促進する。

- 他業界よりも解決する難易度が高く、やりがいも大きいのではないかと思っている。

3-3. Attract⑤ オンライン化/Tech化が進んでいない金融業界

important(Attractが重要である背景)

2023年時点において、ほぼ全ての業界でオンライン化している

- 今や銀行や証券取引ですらオンライン化が進んでいる。

- 近年は、フィンテックベンチャーやスマホ証券の開業、さらには2020年のコロナ禍を契機に非対面ニーズが大幅に高まっている

- 銀行:インターネットバンキングの利用率 64%

- また自動車保険においてもオンライン化が進み、今や自動車保険の加入経路は「インターネット」経由が加入者の32.6%を占めている。

- つまり、さまざまな業界でさまざまなオフラインにおける課題を、オンライン(Web)が解決しているのである。

important(Attractが重要である背景)

ただ、日本においてオンライン化が進んでいない業界(領域)はまだ存在している

- 「オンライン化が進んでいない」と表現するとネガティブに聞こえるかもしれないが、そんなことはない。

- なぜならば、ビジネスという観点においてIT/Web業界でのビジネスチャンスがある業界はもうほぼ残っていないからだ。

- また、ほぼ全業界において「便利」になったのにも関わらず特定業界/領域におけるお客様だけが「不便」なまま残ってしまっている事実がある。

- そんな課題を解決することができる立場の企業は価値が非常に大きいと感じている。

例)生命保険業界はオンライン比率が4.4%と言われている

- こんなにもオンライン化が進んだ昨今の世の中において未だオンライン化比率が4.4%であることに驚く方も多いのではないか?

- ただ、生命保険文化センターが実施した「生活保障に関する調査」において「今後インターネットを通じてオンライン生保に加入したいと回答した人」は18.0%存在していることがわかっている。

- つまり、生命保険のオンライン化率は4.4%⇒18.0%までは成長することが濃厚である。

└生命保険業界は40兆円の規模感であるが、オンライン化率が18.0%まで成長すると、ネット生保の業界は163兆円の規模になる。

4. 「教育業界」の魅力📕

近年、EdTech(教育×テクノロジー) の普及が進み、 オンライン学習やAIを活用した個別指導など、教育の形が変わりつつあります。文部科学省の「GIGAスクール構想」により、全国の小中学生が1人1台のタブレットを利用する環境が整備されたことからオンライン教育が普及し、 日本国内だけでなく、アジア・欧米市場 でも教育ビジネスの可能性が広がっています。そんな「教育業界」にスポットを当てた魅力項目の事例を2つ紹介します。

※あくまでも事例ですので、正確な情報でないことをご理解ください。

4-1. Attract⑥教育業界において本質的な問題解決をする企業はゼロに近い

important(Attractが重要である背景)

ビジネスにおいて旨味が少ない業界は、大きな問題が放置された状態になっている

- 日本において、あらゆる業界がテクノロジー化され、効率化し、順調に前に進んでいる業界が増えてきている

- ただ、特定の業界において、本質的な問題解決がなされていないことが散見される

- 例えば美容業界。世の中に24万もの店舗が存在しており、平均売上は110万円、平均営業利益率は●●万円

- ITへの投資をする余裕もない、一方で集客サイトへの支払い金額が高騰しており、経営を圧迫している

- 集客サイトが生まれたことにより解決された課題がある一方で、美容院の経営を圧迫している現状がある。

- 教育業界も同じことが起きていると言える

- Edtechの企業が多数登場し、教育現場はオンライン学習をはじめデジタル化が進んでいる

- ただ、実態としては現場において先生側がデジタルの導入をうまくできていない。

- Edtechのサービス/アプリが教育現場への数が増え、Edtech企業が儲かっている一方で、教育現場は変わっていない現状がある。

- そのため、本質的な問題解決ができているとは言えない。

- 教育業界においては、本質的な問題が解決できていない状態が続いており、解決をする必然性が増している。

- その問題というのは、「生徒中心の教育」ができていないこと

- 学びを変えるには教務・学生のメンタルの障壁を乗り越えることが重要である

important(Attractが重要な背景)

既存の教育機関(明光義塾 / 東京個別指導学院等)はリアルの場の提供がメインでテクノロジーが導入できない

- イノベーションのジレンマで業態転換が困難

- 低収益で投資余力が乏しく、Tech系人材を採用できない

- 生徒中心の思想への転換に文化的な壁が存在

important(Attractが重要な背景)

EdTech企業はテクノロジーの導入が先行し、オペレーション/マインドの障壁を超えられない

- BtoCでやりきれる生徒は少数派かつ低ARPU (一人当たりの売上が低い)

- BtoBでは顧客である教育機関のオペレーションやマインドを変えることが困難

- テクノロジードリブンで、ユーザー目線に立つことができていない

4-2. Attract⑦ 全業界の中で教育業界が最も重要である

important(Attractが重要な背景)

世界を見渡しても、昨今の世の中において、貧困である地域は少なくなってきた。

- マズローの欲求5段階において、「生理的欲求」「安全の欲求」は満たすことができてきたと言える

- アフリカ、南米、東南アジアなどGDPが芳しくない各国においても、生活インフラが整い、iPhoneも普及するなど、世界のどこにいても同じような情報を取得できるようになってきている

important(Attractが重要な背景)

生きていく上で最低限必要な衣食住や安心/安全が一定担保できてきた世の中において、次に重要度が高いことは何なのか?

- 僕ら社会人は感じることが多々あるかと思うのだが、どの業界でどんな仕事をするにしても「ヒト」は資本になる

- 経営資源である「ヒト」「モノ」「金」「情報」「時間」「デザイン」の中で、最も重要度が高いのは「ヒト」

- なぜならば、「ヒト」は最も変数要素が大きく、-10倍にも、+10倍にも触れる。

- この変数は「論理」で語ることができない、「感情」が触れ合うことによって生まれている。

そのため、「ヒト」に大きく関わるHR業界の価値は高いと言える。

- ただ、HR業界は現在「大人」になるまでに20年程度の時間があったにも関わらず、その20年間の「教育」については50年ほどアップデートが為されていない実態がある。

- もし仮に、小学校入学〜高校卒業までの12年間において、つまり公教育において、現状の2倍以上価値が高い教育を受けることができれば、日本の「子供」、すなわち未来の「大人」はより太い人的資本になり得る。

日本人の仕事満足度「わずか5%」であり、世界でも最下位になっている中、50年間に渡り変化がない教育を根本的に変えることが、日本を変える最も近道と言えるかもしれない。

・教育×テクノロジーの革新に関われる

・オンライン教育が普及すれば、日本の教育は世界市場でも戦える

・AIやデータ分析を活用し、個別最適化された“未来の教育”をつくれる

などの事実を 希少価値の視点 で伝えることで、「教育業界の魅力」として訴求が可能です。

5. 業界横断で活用できる魅力

最後に業界特化の魅力ではなく、業界横断で訴求ができる魅力をいくつか紹介します。

5-1. Attract⑧ 業界のリーディングカンパニーであること

業界のリーディングカンパニーに所属している企業の場合は、リーディングカンパニーである事実と共に魅力を訴求することが可能です。

important(Attractが重要な背景)

ITに纏わるさまざまな業界が誕生し、各業界にはリーディングカンパニーが存在していた

- 各業界のリーディングカンパニーは、自社の成功がミッションであると同時に、その業界を「成立」させていくこともミッションの1つになる。

- 例えば、●●であれば「SaaS」を世の中に認知させた企業の1社であり、●●であれば「AI」を世の中に認知させた企業の1社である。

- 同2社が存在していなければ、日本にSaaS / AIの業界が成立せずに、日本が次のステップに進めなかった可能性もある。

- 日本の成長に際して同2社の成長 / 成功は必須であったと言え、且つ同2社の日本に対しての貢献は計り知れないと感じている。

- 自社の成長が日本の成長に直結する、という機会を社会人として得られることは非常に希少価値が高いと言える。

important(Attractが重要な背景)

そんな中、各業界のリーディングカンパニーには、さまざまなメリットが存在する。

- 例えば、業界のルールを設計すること

- リクルートは、人材業界のビジネスモデル / プライスプランの軸を作った。

- トヨタは、自動車業界のクオリティにおける軸を作った。

- 電通/博報堂は、広告業界の独自のルールを作った

- 上記のように、各業界におけるリーディングカンパニーはあらゆるルールを設計することができる。

- 二番手以降は、ある程度そのルールに従ってビジネスを推進しなくてはならない場合も多い。

- 一番手は誰にでも覚えてもらえる。

- 「日本で最も高い山は?」と聞かれた際に「富士山」と回答できるが、「日本で2番目に高い山は?」と聞かれた際に、回答できる人は少ない。

- 日本で2番目に高い山は「北岳」なのだが、北岳の知名度は17.9%と言われている。

- つまり、業界におけるリーディングカンパニーは世間に認知をいただける可能性が高く、働いている側からしてみてもやりがいは大きいのではないか?

5-2. Attract⑨ 自社の事業が社会課題の解決に携わっている

業界問わず、社会課題解決型の企業さまは多く存在するかと思います。「こんな社会課題を解決しています!」という訴求をされている企業さまは多いかと思いますが、自社の事業が社会課題の解決に携わっていること自体の魅力を訴求することも可能です。

important(Attractが重要な背景)

年齢を重ねるにつれて「なにをやるのか」「なぜやるのか」の価値観が変わってくる

- 年齢が若い頃は自身の「成長意欲」「スキル向上」を念頭に会社選びをすることが多い

- これは当たり前なことである。なぜならば若い頃に 自分の社会人 人生において少しでもアドバンテージを得ておきたいからである。

- 一定の自身のスキルを得られた後に多くの方が直面するインサイトとして、自分「以外」の誰か(他者)のために仕事ができないか?という欲求。

- 自分のためだけに働くことへの「物足りなさ」、一種の「飽き」が発生してくる

- なぜ発生するのかというと「仕事への価値観」の変化である。

仕事への価値観とは?

- 人には価値観が存在している。価値観とは「尺度で良し悪しが存在しない特性(想い)」である。

- 例えば「感性 - 論理」「大胆 - 共感」「規律 - 適用」「自分視点 - 他者視点」など。

- 仕事に何を求めるのか?何のために仕事をするのか?については「自身のスキル向上」と「ライフイベント」が起因して変化が起こる。

- 「自身のスキル向上」が成し遂げられると、自分のスキルを「自分」のためだけではなく「他者」のために使う、つまり「貢献意欲」が生まれてくる方もいる。

- 例えば、「会社」のため「業界」のため「日本」のため「世界(地球)」のためなど。

- また、「ライフイベント」も価値観の変化に影響を及ぼしている。

- 例えば、配偶者や子供、孫など。特に子供が生まれると価値観の変化が起こる人は多い。

- それまでは人生の主役が「自分」であったが「子供」のために人生を過ごそう、という価値観が芽生えてくることもある(可能性がある)

そんな中、自身が勤める企業は「誰の」「何の」欲求を満たす事業なのか?という観点は重要になる

- マズローの6段階欲求を事例に説明をするとわかりやすい。

- マズローの6段階欲求とは、人間の欲求は5つの段階に分類されるという考え方。

- これは人間が生きていく上での欲求であると同時に、社会の「事業活動」における「ユーザーの何の欲求」を満たすのか?と照らし合わせることができる

- 例えば「尊厳の欲求」「自己超越欲求」は自分にベクトルを向けたコミュニティ事業、SNS事業などを指す。

- ただ、より土台にある「生存の欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」は人間にとって当たり前のように発生する欲求になるが、これを自身の「仕事」と照らし合わせてみる

- すると、よりエッセンシャルな領域を自身の仕事にしたほうが、やりがいが生まれると感じることがある

- 例えば、人間が生きる上で重要な「水」「空気」。そして「衣食住」は間違いなく欠かせない。

- それらに関わることを仕事にすると「無くてはならない」ことを生業にできるため、やりがいが増すと同時に、誇りを持って仕事ができることにもつながる。

そんな中、人間が生きていく上で「無くてはならないこと」が欠如してしまう可能性が高くなっている。

- 人間がこのまま同じように生活していると、地球温暖化が継続し、地球は人間が生活できる場所ではなくなる。

- SDGsはご存知かと思うのだが、「尊厳の欲求」や「自己超越欲求」と比較しても、何よりも重要なのは、地球が持続可能な状態を続けることであると思う。

- 「誰かが取り組んでくれるであろう」ではなく、1人の人間として取り組まなければならない。ただ、取り組み方がわからないのが一般人の気持ちかもしれない。

- そんな中「社会課題の解決」に念頭を置く事業活動をする企業が増えてきている

- せっかく仕事をするのであれば、「世のため」「人のため」「地球のため」という動機があると、やりがいも一入なのではないかと思う。

5-3. Attract⑩ Web完結のビジネスではなくリアル × デジタル × 社会課題の解決であること

最後にWeb完結ではなく、リアル×デジタルの領域で社会課題の解決を行っている場合に活用できる魅力事例を紹介します。

important(Attractが重要な背景)

まず前提としてWebビジネスは世の中を大きく前進させた。具体的には世の中を「便利」にして、「自己実現」をしやすい世の中になった。

- Webが発展して「いつでも」「どこでも」情報を得られるようになった。作業の効率化も推進できて「無駄」が削減できた。Web上で資産をシェアできるようになった。つまり「便利」な世の中になった。

- またSNSがトレンドになり自分の個性を表現できるようになり、自己承認欲求を満たし「自己実現」の後押しになった。

- あらゆることが便利になり、世の中が前に進んだ。イノベーションも起きた。

- ただ「無くてはならない」というレベルに達するサービスがいくつ誕生したのかというと、少々疑問ではある。

- Webビジネスが生まれなかったとしても、人間は生活し続けることができていた

- 例えばメディアやゲーム、SNSなどは平成/令和のWeb時代を語る上では外せないキーワードであるが、仮に「無かった」としても生活はできていた。

そんな中、世の中が「便利」になることを逆らうかのように「社会課題」が次々と発生してきている

- 技術の発明や経済の発展によって、次々と「革命」が起こり「便利」な世の中になっていった。

- ただ、それらの技術革新は特定の問題を解決すると同時に「新たな問題の発生」に寄与している。

- 革命直後は新しい問題の発生には気づいておらず、長い時間を経て新しい問題が発生することになったのである。

- 良かれと思って作った技術は、新たな問題を発生していることがよくある

- 世の中は「便利」を追求するだけではなく、世の中で発生するさまざまな「社会課題の解決」をする必要性が日々増しているのである。

社会課題は「IT/Web」のみで解決することができない類も多く、「リアル」も巻き込む必要がある。

- ディープテックに注目が集まっており、「IT/Web」に留まらない「リアル」を巻き込んだ抜本的な技術革新が求められている

- また「リアル」を巻き込む社会課題の解決は触れる人全員を幸せにすることができる。

残念ながら現代に生きている僕らは、社会課題の解決をしなくとも、僕らが生きている間は大きな影響もなく、人生において逃げ切れてしまう。

- 例えば、30代の方であれば残り40〜50年の人生の中で、社会課題を放置したとしても、生きている間に 世界/地球が 持続不可能 になることはない。

- ただ、今を起点に100年後くらいにはあらゆる社会課題が今よりも数倍深刻な状態となり、地球が持続可能ではなくなる恐れも十分にある。

- つまり、僕らの子供や孫が生きている間に、僕らの負の資産がさらに深刻化し、地球で生活ができなくなる可能性もある。

この深刻な事態に目を背けて、僕らは死ぬまで逃げ切ることを選択する人生を送るのか?

- 「誰かが何とかしてくれる」と我関せずで「スキル」や「年齢」や「働き方」などを理由にチャレンジをしない人生を送るのか?

- 誰かが起こす革命や改革に身を委ねる人生を送るのか?

- そうではなく、何かしら社会課題の解決をする企業に身を置いてチャレンジをしてみることこそが、自身の子供や孫への一番の価値貢献になるのだと思う。

最後に

いかがでしたでしょうか。

企業の採用ブランディングにおいて、 「業界の魅力をいかに伝えるか」 という点も非常に重要です。その他、自社の採用活動における魅力の整理にご興味がある方はお気軽にお声がけください。

著者:寳田( https://note.com/ayumiii7)

執行役員 兼 HRパートナー

新卒採用から中途採用、ベンチャー/スタートアップ企業から大手企業まで幅広く採用支援を経験。

大手人材紹介会社のリクルーティングコンサルティングを経て2019年10月よりポテンシャライトへ参画。

よろしければフォローもよろしくお願い致します 🤲