3方向可動だんご丸式サスペンションユニット「3DS」

シャーシ加工編

はじめに

前提としてご理解頂きたいことなんですが

私自身の経験上、ある程度走行や運用に問題ない見込みではありますが、万人に納得いただける質の保証はできかねます😣

可動部の調整なんかは各人でいい感じにやってください。

上記をご理解頂いた上で、あくまでも「皆さんのヨンカツのヒントになるかも」程度の内容なので、軽い気持ちで見ていただければ幸いです。

作ってみよう!と思った方はtwitterなんかで作製報告や感想、改善案を見せていただけたら励みになります😉

そればかりか、むしろ作ってみた皆さんが独自に進化、派生させてより多様性のあるギミックになれば幸いです😊

というわけではじめての「3DS」ビギナーver.作製手順どうぞ

※ビギナーver.はMSフレキ作製経験があれば難しくない仕様です。

手順1 センターシャーシの加工

①フレキ作りの要領でカットしてください

ユニットの六角シャフト軸受との干渉部分もカットします。

ステアするぶん、少し大きめにカットが必要かもしれません。

しかし、強度も心配なので後で現物合わせで調整しながらカットは最低限にしてください。

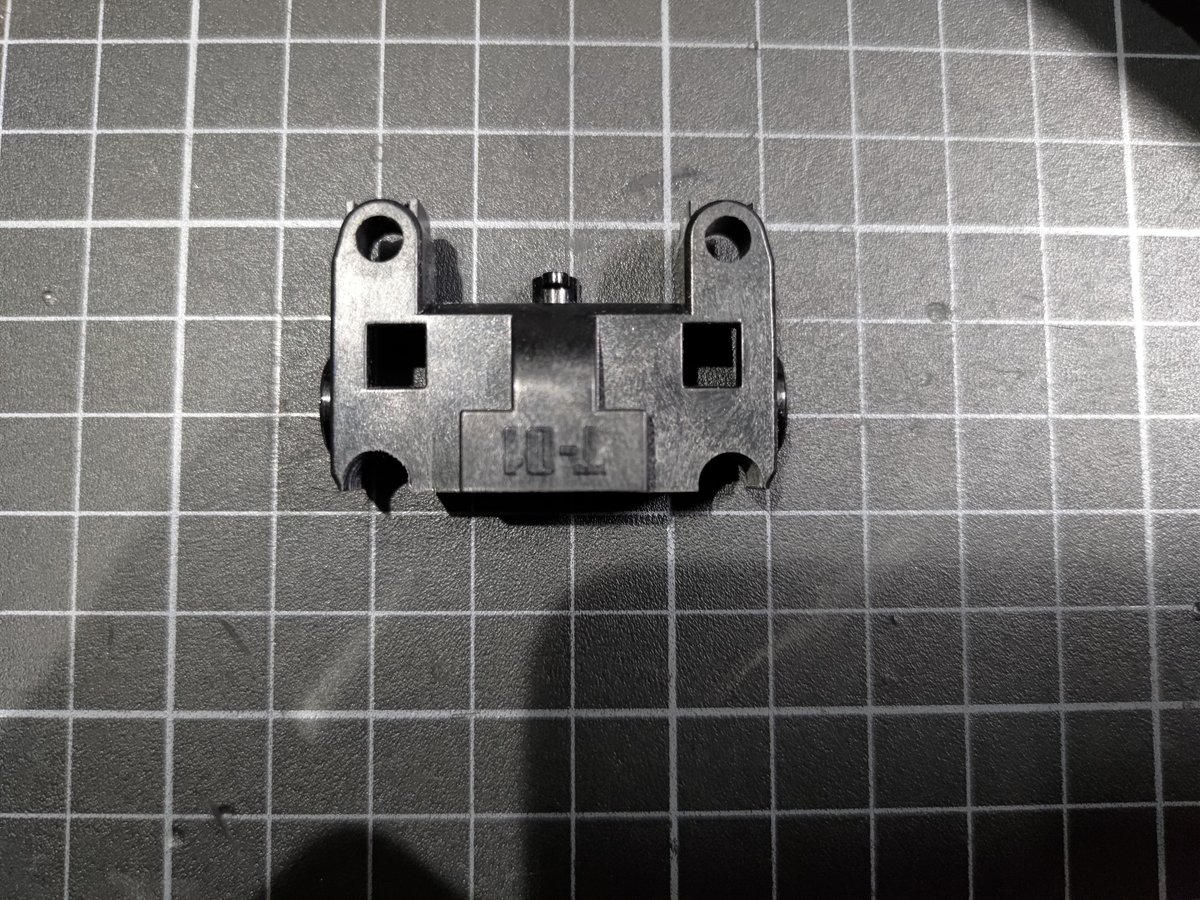

手順2 リヤユニット(T-01)の加工

①バンパーをカットし、センターシャーシと固定するツメを短くカットするか除去してください。

後に付けるアッパープレートや支柱と干渉します。

写真のツメは根本から折れちゃってます💦

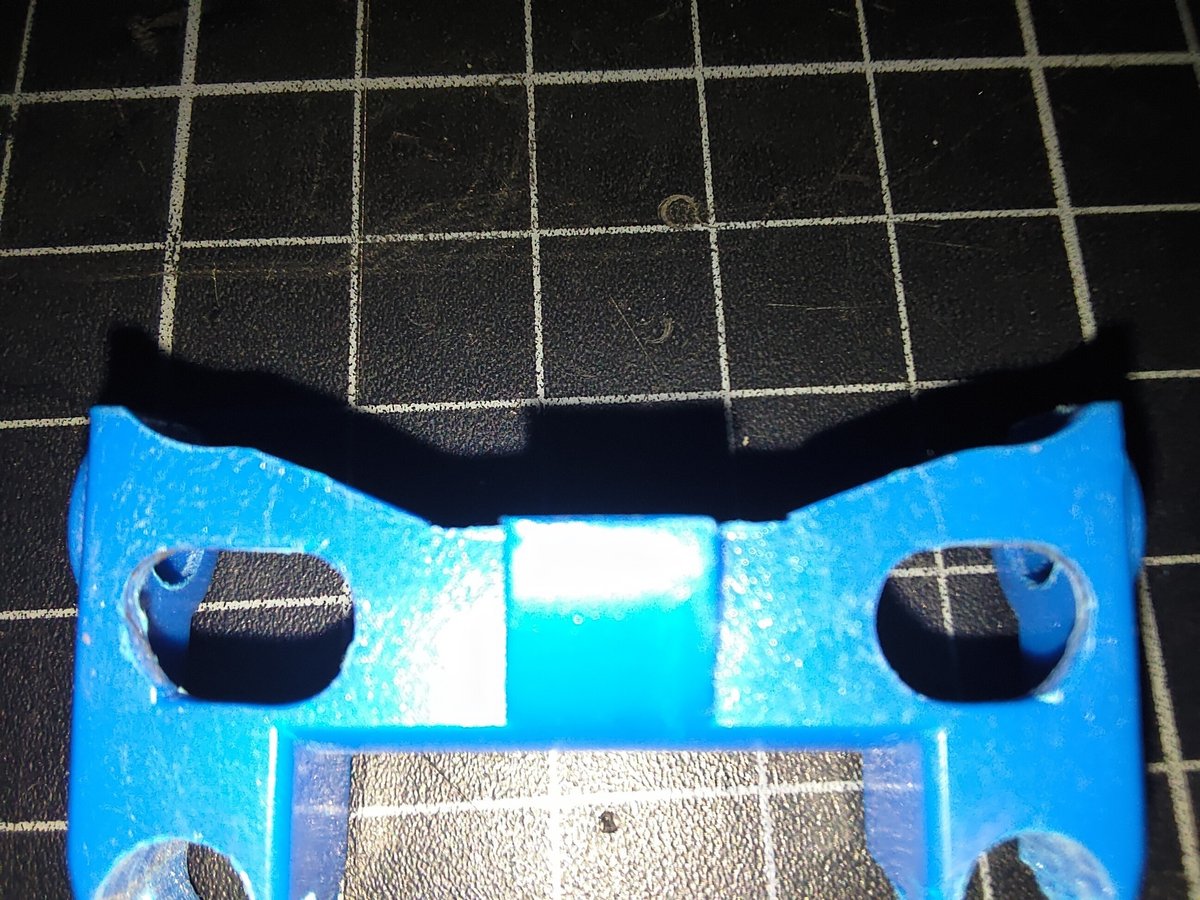

②ボディキャッチ部分のカット

軸穴の上面のレベルでカットします。

ツメは4㎜ほど残した低い位置でカットしていれば問題ないです。

③センターシャーシ側の軸穴をΦ6㎜に拡張します。

上から下まで貫通させてください。

フレキのバネ受け加工ミスって貫通させちゃった失敗物があれば再利用出來るので、無駄になりませんね(笑)

④軸穴の真ん中あたりでカットする

カウンターギヤのボックス部分の隔壁は残る位置で横にカットします。

⑤下部ギヤボックスの出っ張り部分をカット

T-01の文字の下のラインで出っ張り部分を除去します。

⑥隔壁高さカット

フレキ作りの要領でカットしてください。

⑦バネ受け部の加工

バンパー側の軸穴の上部3㎜をΦ5.5㎜に拡張します。

下から6㎜のスペーサー入れたらこんな感じです。

⑦ツメのところの四角い穴を拡張する。

四角い穴の外側を1㎜くらい曲線的に拡張します。

後に取り付けるステアストッパー兼ユニット保持用の支柱が干渉する為です。

最大ステア時に支柱がちょうど当たるように拡張出来るのが理想ですが、ステアのストッパーは軸側でしっかり機能するので、ちょっと大きめに拡張してもいいです。

支柱取付後に最小の加工で済むように調整してください。

イメージが出来るように支柱、軸、ユニットの位置関係(ステア時)です↓

ステアの可動域=軸穴の拡張分です。

ユニットの剛性とカーボンプレートの既存穴使用を優先している都合上、支柱と六角シャフトが干渉する為、今回の作製方法ではこれが限界です。

参考に試作マシンのユニットです。

ユニットを大きくカットしていますので、ステア角度は大きく取れましたが、シャーシの剛性に難ありでした。

他にもステア可動を大きくするとセンターシャーシとタイヤの干渉の問題も出てきますので、タイヤ径を小さくしたり、トレッドを広げたりとかえって制限も出てきます。

これらの経験を活かし、現行3DSは作り易さと剛性を優先しステアも小さくしています。