伍式デスタワー初手回りを自分が組めるように簡単にする

伍式を組む際に、筆者が置き場所を迷うツモがそれなりに存在します。

迷う理由に、置き方を難しく捉えていたり、色を無駄にしないけど難しい組み方をしているのでは?と思ったので整理してみます。

簡単にするとは具体的にどういうことか

簡単にするのは ツモの捉え方 と ぷよの組み方 です。

捉え方の具体例をあげると、ぷよm@sの2つ1組になってくるぷよのパターンは、10パターンではなく2パターンと捉えられるという話が分かりやすいと思います。

初手に限りぷよを4色と捉えるのではなく、同じ色2個/違う色1個ずつの2パターンで捉えるヤツですね。

組み方のほうは、色を無駄にしないけど難しい組み方は避け、色を無駄にするけれど自分が組みやすい形で組むことを指します。

筆者の感覚で言うなら、効率型やスプリットでタワーを組むのは難しいので組むのは避けよう!といった感じです。

組むのを簡単にするために、覚えるのが簡単で、そのツモを置いたあとのネクスト判断をしなくても割となんとかなる組み方は覚えきって脳死で置く

5手目くらいまでの間で、自分が感覚的に覚えられそうな形は覚えきってしまい、思考リソースの確保を目指します。この時点で簡単じゃないとか言われると困る。

ここで覚えた形は最優先の形とし、以降に出てくる組み方に反する場合でも優先とします。

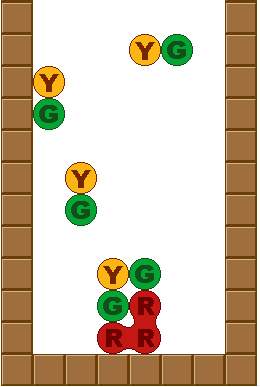

伍式でいうと、筆者は以下の形は覚えやすいと感覚的に思っていて覚えています。嘘です、よく忘れています。

34は3連結が何となくイヤ

45は詳しく調べていないけど、5列目1段目は開けておいた方が45ちぎりが出来るのが嬉しいので、序盤に埋めない方がいい気がしますたぶん

34は段差が出そうで何となくイヤ

6手目に何が来ても受けられるつよつよフォーム!

というか他の置き方すると崩壊しがちなので覚えるしかない

TAKさんの五式履修RTAその2参照です!

前の図と同じく、似たお話がTAKさんの五式履修RTAその2にあります!必見!

3手目と4手目をセットで捉える

ようやく本題の簡単にする話です。

といってもだいたい、3手目引いたときに4手目のネクスト判断をするの意です。

ただし、ネクスト判断と捉えてしまうと難しくなるので、3手目と4手目はセットで考えるツモと捉えます。

例えば3手目で2層目のゾロを引こうが4手目で2層目のゾロを引こうが、それは「3手目~4手目でゾロを引いた場合」という捉え方をします。

3手目4手目のツモをまとめて1つのツモと捉えるのでネクスト判断ではない理論です。

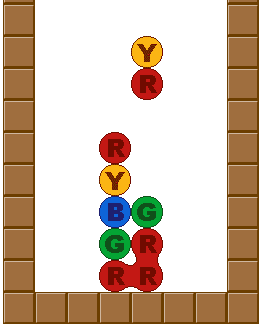

3手目~4手目で発火色と1層目以外の同じ色が1個ずつあったら、3手目はその色が下になるように3縦し、4手目は2列目にその色が来るように置く

見出しが長くて読む気がしないと思うので図を貼ります。

この場合青が「発火色と1層目以外の同じ色が、3手目4手目に1個ずつあった色」です。

言っていることはややこしいんですが、とりあえず3手目4手目に赤と緑以外の色で同じ色が1個ずつあるじゃん!となったら、3手目はその色を下にして3縦します。

そして4手目ですが、とりあえず1列目2列目の方にツモを持っていけばいいです。

左図ですと、赤4連結させるわけにはいかないという防衛本能が働き、手が勝手に赤青12としてくれます。

右図の青黄2縦はまあ、みなさんTAKさんの五式履修RTAその1を既読と思うので大丈夫だと思います。

4手目赤青は青赤23では?と思う方もいらっしゃると思います。

しかし、3列目に1層~4層が序盤に並ぶのは組みづらいので、ここは簡単な組み方を優先し12置きとします。

赤青12の方が受けが良い気がするというお話が下図です。

中央&右図、現状ほぼ3列目からしか足せない赤が続いても耐えやすい

(青赤23して3列目に赤が既にいると、赤の縦3が生まれやすく辛い)

青赤23と比べ赤1個分の遅れはありますが、組みやすさはあると思います

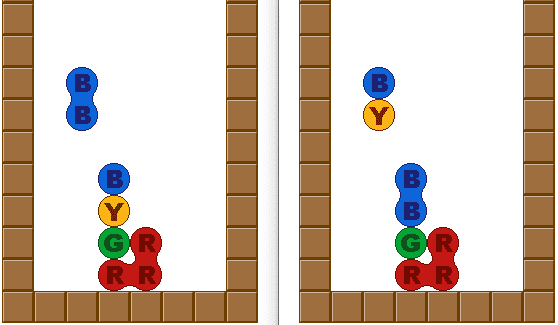

3手目~4手目で発火色と1層目以外の同じ色が1個&ゾロであったら、ゾロは2縦し、もう片方は同じ色が下になるように3縦する

日本語がややこしいので図を貼ります。

これを1つのパターンとして覚えます。

覚えるパターンが1つで簡単なのに、対応できる配ぷよが地味にあるのがいいですね!

1手目2手目で置いた色以外の色のゾロが3手目4手目にいたら警戒するくらいの適当さで大丈夫です!

そういう思考が頭の片隅にあれば、あとは手が勝手に上手いこと置いてくれます。

ネクスト判断しないと!って気持ちで挑むと手が止まるし疲れるので、ほどほどにリソース割いて簡単に戦いましょう。

これを意識していないと、例えば青黄を上下逆にしたり、青ゾロを3縦したりしてしまいます。筆者のことです。

まとめ

・伍式は3手目~5手目付近の対応を誤ると崩壊しやすいので、自分なりの組み方を決めておくと幸せだと思います

余談ですが、筆者は見出しというものが何なのか分かっていないなと思いました。反省。