リモート組織作りに不可欠な4つの考え方|世界の最新テレワークニュース

テレワークに関する世界中の最新ニュースについて、その要点&考察をお届けする「世界の最新テレワークニュース」。今回は、Newsweekのリリースである「Four Ways to Make Remote Work Safe for All of Us」という記事を基に、「リモート組織作りに不可欠な4つの考え方」というテーマで要点と今すぐ使える対策について解説します。

この記事はNewsweekが「Leading from Anywhere」という本を書いたDavid Burkusさんにリモート組織作りに不可欠な4つのポイントをインタビューしたという内容です。 この本Leading from Anywhereも非常に評価が高く、リモート時代に超お勧めですので、是非元記事および本もご覧頂ければ幸いです。

(元記事はこちら。ぜひご参照下さい)

▼David Burkus「Leading from Anywhere」

▼今回の内容は以下の動画でもご覧頂けますので、ぜひご覧ください!

考え方1:意図的に文化を作る

それではさっそく内容を見ていきましょう。リモート時代の組織作りに必要な考え方1つ目は「意図的に文化を作る」です。

この「意図的」というのが非常に重要です。記事では、以前のオフィスワーク時代には皆がオフィスに出社をしてコミュニケーションをとることによって、自然発生的に企業文化ができやすかった。 ところが多くの人が感じているように、リモートになってくるとそういった会社の空気を作ったり文化を作るというのが自然発生的には極めてできにくくなっているという現状が紹介されています。

さらに、それ故に「意図的」に文化を作る必要があり、これを作っていくのがリモート時代のリーダーでりマネージャーであり、 現場も含めた皆の重要な仕事であると強調しています。

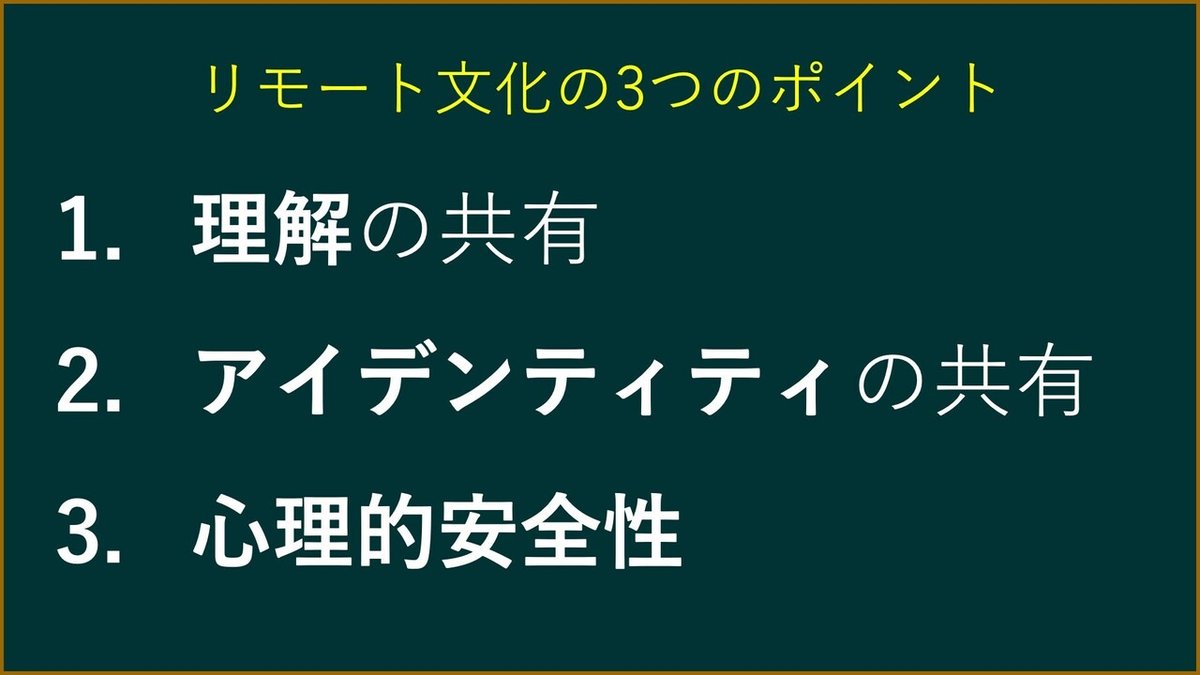

・リモート文化の3つのポイント

記事では、「リモート環境ではどのような文化が重要なのか」ということで3つのポイントが紹介されています。1つ目は「理解の共有」、 2つ目は「アイデンティティの共有」、3つ目は「心理的安全性」です。

①「理解の共有」

リモートでは、誰がどんな仕事をしているのか、どんな状況にあるのかといったことをお互いに理解していないと話も出来ないですし、仕事も進みづらい。 そういった各々の状況であったり、誰がどのような状況にいるのかということをしっかり共有していくというのが、文化作りに重要な1つ目のポイントです。

②「アイデンティティの共有」

アイデンティティの共有とは「自分はこの組織のチームの一員なんだ」「チームのメンバーなんだ」という組織に所属している感、一体感、ロイヤリティーのようなものをしっかり共有していくということです。こういうものがなくなってしまうと、組織にずっと継続していくという意識が無くなっていきます。

これはリモートではできにくいと思われがちですが、そのようなことは全くありません。私自身のリモート経営経験からも、きちんと相手を慮ったり、しっかり表彰したり、賞賛したり、そういう取り組みを重ねれば、必ずリモート環境でも可能だと言えます。ただしこれは「意識的にやる」「ルール化する」「仕組み化する」ということが大切で、ここでも「意図的」というのは大切なキーポイントになります。

③「心理的安全性」

やはり顔が見えない、状況がわかりにくい中においては、お互いに信頼しあっていて、心理的に安全性がある、何でも言えるという状況を作るのは需要です。そういう環境をきちんと作っていくことが重要であると紹介されています。

考え方2:コラボレーションルールを明文化する

リモート時代の組織作りに必要な考え方2つ目は「コラボレーションのルールを明文化する」です。

SlackやZoomで、「どういう時」に「どういうコミュニケーション」をしても良いのか、した方が良いのかしない方が良いのか、また「どういうふうに連絡するのか」といったことをしっかりルール化して明文化して伝えていきましょうということです。

私が常々推奨しているのは、「就業時間以降になっても気になったらメンション返しても良い」「観る側の確認や返信は翌日で良い」「スマホは閉じても良い」「スタンプを積極的に使っていこう」といった形でどのようにコラボレーションの取り組みをしていくのかを、なるべく言語化して行きましょうということです。

これは実際に私が経営していた会社で社員数30名位の時にあった話ですが、やはり人によって夜中にも連絡したい人もいれば、なるべくそういう時間はオフにしたいという人もいて、お互いの期待値が揃っていないんですよね。 人によって「送られたらすぐ見なくちゃいけない」「すぐ返信しなくちゃいけない」といった考え方があれば、その反対もある訳です。

そんな時に大切なのは、そういったことをきちんと「ルール化」してそれを「文章化」することによって皆が安心してコラボレーションがしやすくなるということです。

どんなルールにするか内容は当然会社によって決めれば良いと思いますが、ルール化されていないとそれぞれ違う先入観や勝手な思い込みでやってしまうことに繋がるので、きちんと話し合ってルール化する、明文化するというプロセスを踏むのが重要です。

考え方3:成果を重視する

リモート時代の組織作りに必要な考え方3つ目は「成果を重視する」です。

リモートでは働き方や状況が多様なので、プロセスがなかなか見えづらいという傾向があります。そこできちんと「成果」を見て重視するということが大切になります。

記事で「NG事例」として紹介されていたのは、リモート環境でめちゃくちゃ返信が早いとか、レスポンスが良い人がいると。しかし、それだけを見てその人がきちんと働いているとか、その人が頑張っていると評価するのは良くないと強調しています。

勿論私も「即レス」自体はとても良い傾向だと思います。しかしそれができているだけで仕事全体で成果を出せていると評価するのは早計です。まずはきちんと仕事の「成果」を見ることが大切です。 その上で次に過程としてコミュニケーションスタンスが良いかを見る、という順番は間違えないようにしないといけません。

例えば、あまり連絡が得意ではないが、凄く一生懸命仕事して大いに成果を出している人もいると思います。それなのに、全然仕事の成果を出していないコミュニケーションが上手いだけの誰かの方を高く評価するというのは明らかにおかしいですよね。きちんと成果を見ていくようにすることは、リモートの組織作りにおいて非常に重要であるということは間違いありません。

考え方4:信頼する

リモート時代の組織作りに必要な考え方4つ目は「信頼する」です。記事では、互いに見えない状況においては、相互の信頼感が重要であると主張しています。

良くない事例としては、ちょっとしたミスであったりとか、ちょっとしたルールを破るような行為があった際に、それを元に全体を過度に締め付けるというケースが挙げられています。 例えば、経費の申請の仕方を間違ってしまう、時間に少し遅れてしまう、そういったたった1つの小さなミスによって全従業員に対して数十ページものマニュアルを作って全員に守らせるなど、どんどん窮屈に厳しくして行くのはあまり良くないのではないかということです。

もちろんミスをしないように注意したり、ルール作りも重要だが、一方で小さな事例を元に過度にガチガチにして行くと、束縛されたり拘束されたりといった良くない環境になって行くと。

大切なのは、ベースはあくまでも「信頼」であるべきであると。 コラボレーションルールをある程度設定し、ミスした人に対してはきちんと対応する。その上で、小さな問題を元に全体に過度に厳しいルールを適用していくといった、ささやかな事例から全体を信頼しないという方向性に行くのは、組織作りにおいて間違っていると主張しています。

まとめ

それでは記事で紹介された、リモート時代の組織作りに必要な4つの考え方をおさらいしましょう。

①「意図的に文化を作る」=意図的に理解を共有したり、アイデンティティーを共有したり、また心理的安全性を作りましょうということです。

②「コラボレーションルールを作る」=コラボレーションルールをしっかり定義して、 どんな風に連絡すれば良いのかとか連絡して良いのか分からないといった事を起こさないということです。

③「成果を重視する」= 単に出社しているだけとか、連絡が早いだけということで評価をするのはおかしい話です。きちんと成果を重視しましょう。

④「信頼する」=誰か特定の変な人や小さなミスがあったからといって、組織全体を過度に厳しい規律を設けて縛り過ぎない。ベースは信頼関係であるということです。

以上の4点を重視することで良い組織が作れる、というのが今回の記事の内容でした。

考察

それでは最後に、今回の記事を踏まえて私の考察をお伝えしたいと思います。

考察1:現場メンバー個々のスキルに依存せず、経営層・マネージャが意識的にルールを作る必要ある

やはりリモートになってくると、これまで現場のメンバーとか現場の雰囲気に依存して何とかなっていたものが、何ともならなくなってくるんですよね。

そこで大切なのは、個々のコミュニケーションスキルであったり、リーダーシップだけに依存せず、経営層やマネージャーが「意図的」にきちんと狙いを持ってルールを作る、カルチャーを作っていくというのが非常に重要になってくるのがリモート時代なのではないかなと思っています。

今後これができる経営層・マネージャーと、できない経営層・マネージャーとでは、リモート時代においてあきらかな差が出てしまうのではないでしょうか。

考察2:現場は組織に明文化・言語化を求め、自身もそう務める

一方で、現場においては「現場が困っている」「支障が出ている」ということを責任者に伝え、ルール化や明文化・言語化を求めることが大切です。その上で、求めるだけではなく、まずは自分自身がそれをできるところから実践したり努めていくことが必要です。

こういったことを皆がきちんと意識することでリモートワークであっても、リモートワークとオフィスワークの両立であるハイブリッドワークであっても働きやすく良い組織にしていくことができると思います。ぜひこれからも私のnoteシリーズやYouTubeチャンネルで一緒に学んで頂きながら、良い環境で仕事ができる状況を広げていきましょう!

***********

▼動画はこちら。参考になりそうであれば、ぜひチャンネル登録お願いします!

▼YouTubeチャンネル「テレワークで活躍したいなら~池田朋弘のリモートコミュニケーション実践塾」

▼テレワークで活躍したい方のためのnoteシリーズ

この度、リモートでの会社経営・チーム運営を続けてきた中で得られた知見や実践例をまとめた書籍『テレワーク環境でも成果を出す チームコミュニケーションの教科書』をマイナビ出版さんから出版しました。

ぜひ、テレワークを導入される皆様の、より良い職場環境作りや、より楽しくて幸せなチームコミュニケーションの一助になればと心から願っています。