メタバースってなんじゃらほい

はじめに

#Vketから考えたメタバース というテーマでnoteに記事を書くといいことがあるかもしれないキャンペーンがあるらしい!ということで書いてみる。

ただ、そもそもメタバースというものがなんなのかよく分かっていないと

記事を書くことすらできないので、これを機に

「メタバースって結局なんなん」

ということについて自分なりに最近考えていたことや調べたことなどをまとめてみたいと思う。

(*あくまで個人によるまとめなのでかなりの割合で抜けや主観が入ります)

1.元祖メタバース

メタバースというものについて考える場合において絶対に外せないのは、初めてメタバースという言葉が使われた(らしい)「スノウ・クラッシュ」という小説だろう。

残念ながら自分はその小説を読んだことはないのだけれど、動く城のフィオさんのnoteでまとめてくださっているのでそれを引用すると

VRゴーグルを被ってログインする、半径1万キロの黒い球体上に広がる仮想空間。メタヴァース内で人は現実世界の自分に模したアヴァターを纏い、コミュニケーションを楽しむサービス。

このように、スノウ・クラッシュの『メタヴァース』は、

・VRデバイスを使用する必要があって、

・土地は有限で、購入ができて、

・1社によってもたらされているアプリケーションであり、

・アヴァターは現実の自分と同じ見た目で、

・コンテンツのアップロードには許諾を得る必要がある

ようなシステムとして描かれています。

というものらしい。

ただ、この時点での『メタヴァース』はあくまで劇中の一つのサービス名を指しているのであって、「メタバース」という言葉そのものの定義を示しているわけではないという点には注意が必要かもしれない。

「メタバース」が「家庭用ゲーム機」のことだとすると『メタヴァース』は『ファミコン』を指しているよ、みたいな

2.語源から迫るメタバース

ファミコンがすべてのゲーム機を表さないとしても、「ファミリーコンピューター」なら「ああ、家庭用のコンピューター的なものなのね」と理解できるように、メタバースもメタバースっていう言葉の語源に迫っていくことでなんとなく意味がわかるんじゃないかのコーナー。

メタバースは「meta+verse」で作られた造語なので、後ろの「verse」の部分は「Universe」から取って単純に「世界」と置くとして、前半の「meta」の部分を見ていくことでなんの世界なのかということがわかるはず。

接頭語meta-についてはWikipediaが一番わかりやすくまとまっていたので引用すると

上記のうち、新しく語が作られる場合の「メタ」は

メタデータ、メタ戦略、メタ認知、メタフィクション など

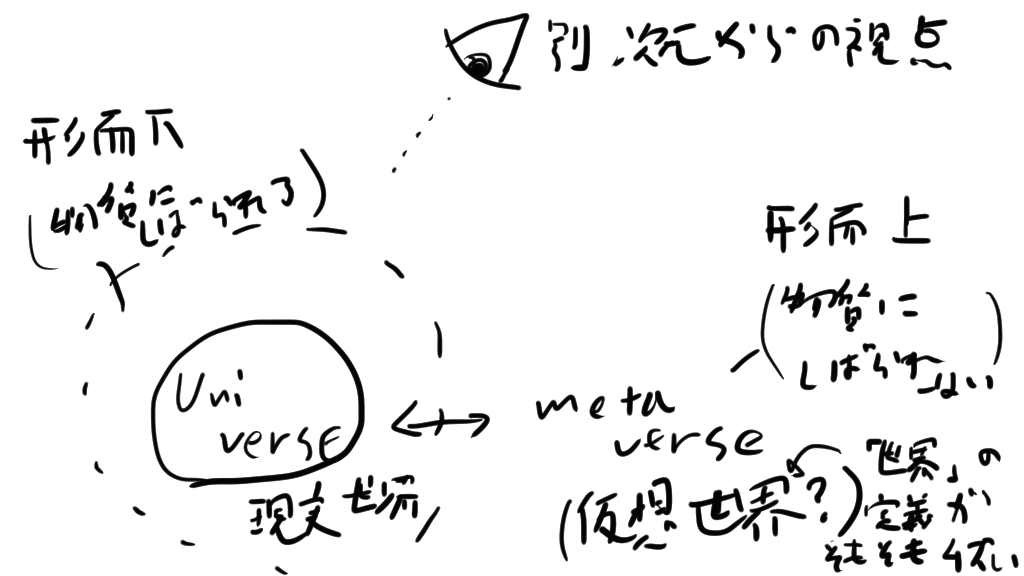

「ある学問や視点の外側にたって見る」の意味で使われることが一般的なので、メタバースの場合も「現在の視点の外側に存在する世界」という意味になると考えられるが、いまいち意味が取りづらい。

さらにその語源のmetaphysics(形而上学)というところまで遡って「物質的な存在に縛られないもの」というところまでいくとしっくりくるが、それはさすがにこじつけだろうか

まとめると、語源から考えるメタバースは

・なんらかの世界(宇宙、地球、人間社会、集まりetc)である

・現在の世界とは別次元(高次の次元?)に存在する

(・物質的存在に縛られない)

という特徴を持っているものを指すと考えられる。

3.Meta社の提唱するメタバース

これだけメタバースという単語が一般的に知られるようになったのも

Facebook社がMeta社に社名を変更して「メタバース盛り上げていくぞ!」

とやりだしたことの影響が大きい。

じゃあMeta社の言うメタバースってなんなのよというお話。

英語ネイティブでないので勘違いもあるかもしれないけど、これらを見てざっくりとまとめた感じでは

・古いインターネット(Facebookやインスタ)ではテキストや画像、せいぜい動画くらいのメディアを通じて人々は交流していた

・これからのメタバースではVRやAR、ホログラムなんかを使ってもっと没入感のあるリッチな体験を通じて交流できるぜ

・それは1つの会社のプラットフォームに収まるようなものではなく、もっと自由にいろいろなところに行き来したり誰でも自由にコンテンツを発信できるようにしていきたいぜ

みたいな感じのことを言っているように思えた。

つまり、Meta社の掲げるメタバースというのは、「インターネットを通じた現在主流である2Dメディアを中心としたコミュニケーションを超える、XR技術を用いたリッチな体験によるコミュニケーションを行えるインフラのようなモノのこと」を指しているのではないだろうか

メタバースという言葉をことさらに強調しているところも、既存のインターネットとの差別化、比較という意味が大きいんじゃないかなーという印象を受けた(そしてあわよくば、そのインフラを自分たちの会社で仕切りたい)

その他の企業の指すメタバースが主に一つ一つのアプリケーションやプラットフォームを指すのに対して、それを支えるインフラを作ってやるぜという意気込みが感じられる(ように自分にはみえた)ところが、さすが世界有数の大企業様はスケールが大きいなぁ…と

4.Vketにおけるメタバース

#Vketから考えたメタバース ということなので、Vketにおけるメタバースについても考えてみる。

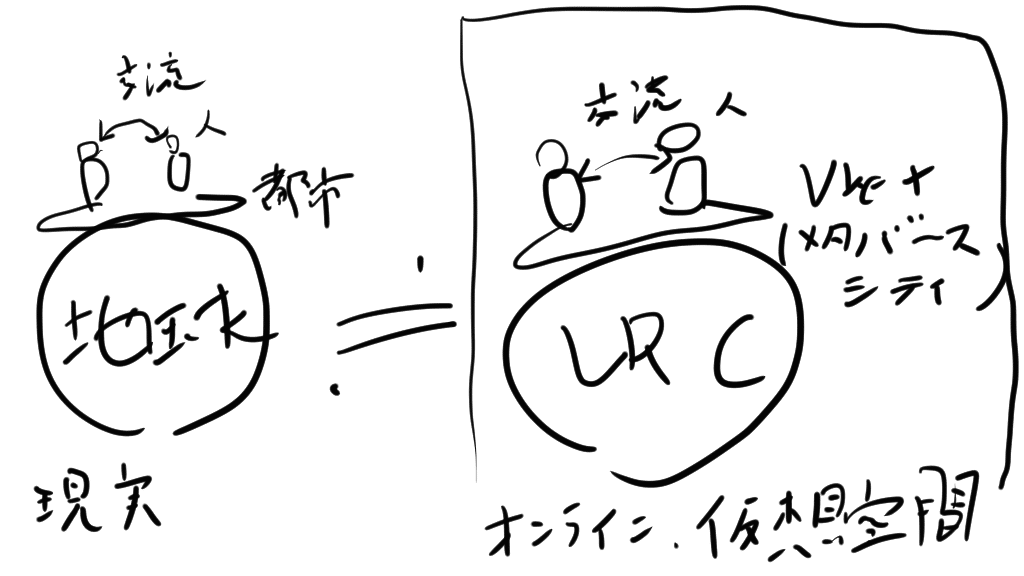

今回のVketのテーマは「メタバースシティ」であり、メイン会場として「パラリアル渋谷」と「パラリアル秋葉原」の2つのシティがある。これらは現実の渋谷と秋葉原の街を忠実に再現しつつも、そこに仮想空間ならではのビジュアルや体験を乗せている というのが特徴といえるだろう。

ユーザーはその空間に集い、様々な体験をしたり、お買い物をしたり、ユーザー同士で交流をすることができる。

さらに、HIKKYは「オープンなメタバース」というものを提唱し実現を目指しており、それは

・プラットフォームの壁を超えて人々が行き交う環境

・オープンワールドにおける大人数での体験やコミュニケーション

・独自ドメインでオリジナルのコンテンツ展開

・デバイスフリー&アプリレスでの簡単なアクセス

といったものであるらしい。(プラットフォームの壁を超えて誰にでも利用でき、リッチな体験ができるという点でMeta社の考えに近いかもしれない)

以上からVketにおけるメタバースとしては

・仮想空間上に存在する世界である

・ある程度外観や構造が現実を模している、あるいは現実とリンクしている

・その上で仮想空間ならではのビジュアルや体験がプラスされる

・人が存在し、交流することでさらなる体験や経済活動などが生まれる

といったところがポイントになるだろうか。

購買活動を含めてのリアルとのリンク、人と人との交流や体験を強く意識しているところが最近のVketの特色であり、メタバース原住民たちにウケているポイントなのではないかと思う。

おわりのあいさつ

「メタバースという言葉に明確な定義はない」それはずっと言われていることだけど、じゃあだからといってメタバースとは何かを考えることを放棄してしまうのも面白くないと思うのです。

今回紹介したものはほんの一例で、必ずしも本質を掴んでいるとはいえないかもしれないけれど、各人がメタバースとは何なのかを考えるための手助けに少しでもなればいいなと思っています。

メタバースという言葉が流行りだしてから、一人でもやもやだらだらと考えていたことをアウトプットする機会を作ってくれたことをnoteさん、HIKKYさんに感謝します。

ぽぴこ