IBM互換機登場|A&A Japan 21

前編でパソコン聡明期を支えたTRS-80のお話ししましたが、その聡明期は三世代に分ける事が出来そうです。

第一世代(1977年〜81年)

独自のTRS-DOSに基づくModel 1 with Z80CPU、4KB RAM&モノクロデイスプレイでスタート。79年に8インチFDDを搭載したModel 2を発表。私が入社した83年には、Model 4 を最大128KB RAMで発表。

第二世代(1980年〜85年)

入社当時に発表されたのがModel 100。ソフトはマイクロソフト本社と当時MS代理店であったASCIIの開発、そしてハードウエア側の開発が京セラでした。Intel 8085 CPU、最大32KBのRAMで世界最初の内蔵モデムを搭載。

その後改良型として84年にModel102、85年には今のノートブックでは当たり前の折りたたみ型のModel200を立て続けに発表しました。

第三世代(1984年〜90年)

Tandy1000というデスクトップが最初のIBM PC互換機で、これはFTW本社で開発し、自社工場で生産していました。

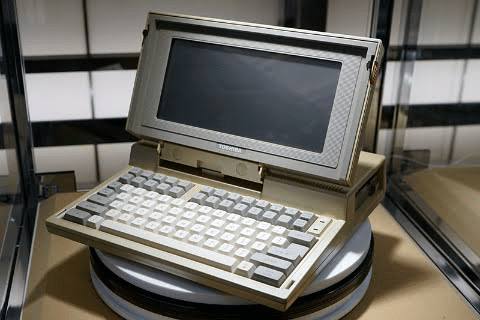

一方、日本からはIBM互換機のラップトップPCのオファーが相次ぎ、今でも鮮明に覚えているのが、東芝の製品です。フォートワース本社までサンプルを持参して来られたのが西田さん。当時は課長でその後社長になられた方です。

当時、私がコメントした点が2箇所ありました。(1)ファンクション(F)キーがF1〜F10まで、キーボードレイアウトの右端に縦に並んでいました。日本人のご愛嬌としても、Fキーは一番上に左から右へ横列に並び替える。現在のPCキーボードでは当たり前になっています。(2)液晶パネルが90°向こう側に倒れて、外部モニタ接続して目の前で操作出来るようにする。当時、液晶は未だモノクロで、カラー使用には外部カラーモニタの接続が必須でした。(カラー液晶のノートブック登場秘話は、いずれDell時代のOEM開発物語で触れたいと思います)

性能は素晴らしく東芝から預かったサンプルを技術者が返したくないといったほどの仕上がりでした。それなの価格で折り合いが付かず、OEMビジネスには成りませんでした。

東芝にとっては、禍転じて福となす!

東芝は、この製品を最終的には自社からあの大ヒット製品となったダイナブックとして世に送り出す事になりました。私のコメントもしっかりと反映して頂けていました。

タラレバですが、もしTandyが東芝のオファーに合意してOEM製品として世の中に送り出していたら、パソコン市場の歴史も多少変わっていたかもしれません。

東芝プロジェクトが成立しなかって間もなく、東京支社へ戻る転勤命令が出ました。3年間一度も日本の土を踏んでおらず、本当に浦島太郎になった感覚を今でも思い出します。

帰国後、東芝プロジェクトのリベンジで出したのがTandy1400LT。OEM供給元は日本メーカーで、その後コンパック社との戦略的OEMパートナーにまでなりました。

1. Tandy 1400 LT (1987年発売)

初のIBM PC互換ラップトップで、3.5インチ フロッピードライブが2台とモノクロLCDディスプレイ。

TRS-80は、「Trash-80(ゴミ)」という有り難くない愛称で呼ばれていましたが、Tandy社は、当時パソコンや周辺機器のラインナップを早期市場投入で大きな成功を収めていました。7000店舗以上のラジオシャック販売店チャンネルを北米市場で有するTandy社へのOEMは、日本メーカーにとっては、絶好のテスト市場チャンスでもあったと思います。

80年代半ばには担当副社長のジョン・シャリーが、ビル・ゲイツにヘッドハントされ、Microsoft本社のCOOとして去りました。80年代後半にはPC市場の競争が激化し、90年代初頭までにラインナップは姿を消しました。

パーソナルコンピュータの黎明期を支えた重要な役割を果たしたのは間違いありません。この頃の日本市場は、NECが98シリーズといって独自に日本語対応のパソコンを投入して、海外とは互換性のないガラパゴス化が進んでいたパソコン日本市場でした。その有り様にアメリカの田舎街とはいえ、帰国後のカルチャーショックのひとつでした。

残念ながら89年に退社し、デル立ち上げにチャレンジした為にTandy Radio Shackの最後まで見届ける事は出来ませんでしたが、時代は大きくIT社会へと突き進んでいく90年代、平成時代の幕開けでした。

大学卒業後の社会人生活。入社2年目でアメリカ本社転勤でそのまま3年間、テキサスの片田舎暮らし。石の上にも3年と言いますが、気が付けば5年が光陰矢の如くアッという間に過ぎ去っていました。