ポラリス保健室だより 2025.2-花粉症-

立春を迎え、暦の上では春。花粉症の季節がやってきましたね。

毎年、この時期は憂鬱だ~という方も多いと思います。

でも、コロナ後、マスク姿が普通になっているのでマスクをつけることは

特別感がなくなった印象です。

ストレスがかかると症状も悪化します。

最近は、PM2.5やマイクロプラスティックなど新たな大気汚染物質によって花粉が体内に入った際にアレルギー反応を起こしやすくなっているのだそうです。

悪循環にはまる前に、憂鬱なこの時期をできるだけ快適に過ごせるよう、まずは花粉症のしくみを知っていくことが大切になります。

花粉症とは?

花粉症は、植物の花粉に対してアレルギー反応が出てしまう病気です。

花粉症を引き起こすと言われている植物の花粉は約60種類あります。

春先に多いのは「スギ」「ひのき」「シラカンバ(しらかば)」「ハンノキ」など樹木の花粉です。

それらの時期が終わると、草木の花粉「イネ」「ブタクサ」「ヨモギ」などの花粉の時期になります。

住んでいるところによっても違います。

北海道はスギ花粉の飛散はとても少ないですし、沖縄にはスギは生息していません。

北海道はスギ花粉の飛散が少ない代わり、シラカンバなどの花粉が多く飛散します。

花粉症が起こるまで

花粉症はある日突然発症します。

① 空気中の花粉が身体の中に入ってくる。

② 体内で、花粉を身体によくないものだと判断すると、IgE抗体という花粉を追い出すための抗体が作られ、肥満細胞にくっつく。

③ 花粉が身体の中に入るたびに、抗体のついた肥満細胞が増えていく。

④ 抗体のついた肥満細胞が一定量に達すると、入ってきた花粉と抗体が反応して、花粉を身体の外へ出そうと鼻水やくしゃみを出したり、目から流すために涙をだすための物質を出す。

④の状態になると花粉症状の完成です。

ですから、①空気中の花粉が身体の中に入ってくる←ココを防ぐことが大事になります。

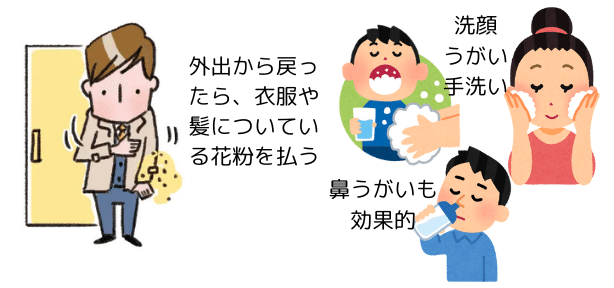

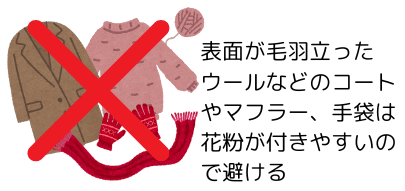

花粉を避けるための工夫

・髪が長い人は、ひとつに束ねる

・飛散が多い日は、洗濯物や布団は外干ししない

・こまめに掃除をする

洗顔、うがい、手洗い、鼻うがいも効果的

花粉症の治療

花粉症の治療には、対症療法と根治療法があります。

投薬治療【対症療法】

すでに医療機関を受診してお薬をもらって服用している方も多いと思いますが、症状を緩和するお薬(抗ヒスタミン薬)になります。

点鼻薬や点眼薬もこの分類になります。

それぞれの症状に合わせてお薬が処方されます。

花粉シーズンの2週間ほど前から薬を開始することが有効です。

まだ飲み始めていない方は、もう飲み始めましょう!

外科的治療【対症療法】

レーザー手術などで鼻の粘膜を切除したりすることで花粉に対する反応を抑えたり、鼻水がでなくなるようにするものです。

ただし、再発の可能性はあります。

特異的免疫療法(減感作療法)【根治療法】

花粉症の原因となる物質を少しずつ量を増やしながら注射や薬などで投与し、花粉に対する反応を弱めていく治療です。ただし通常2~5年という長い治療期間が必要です。また、花粉が飛散している時期には治療ははじめられないので、春の花粉が収まって秋の花粉が飛び始める前の時期に始められる方が多いです。

対症療法でなかなか効果がない方は、検討してみてもよいと思います。

口腔アレルギー症候群

花粉症の人が特定の果物や生野菜を食べると、くちびるや舌、口の中に痛みやかゆみを感じたり、のどがイガイガする症状が出ることがあります。

花粉症との合併率は20~40%です。

この症状は果物や野菜と花粉が持つ同じ物質が原因となり、口腔で起きるアレルギーです。どの植物の花粉症を持っているかによって、反応の出る果物や野菜は違います。

苦手な食べ物、よく聞くのは、きゅうりやトマト、なす、ピーマン、スイカやマンゴーなどですが、もしかしたら、キライというより、身体が受け付けないように反応している(防御反応)なのかもしれません。

口腔アレルギーは重症化すると、命に関わる危険もあります。

口に異変を感じた時はその食べ物を食べるのは避け、医療機関に相談してください。

【スギ・ヒノキ】

トマト

【シラカンバ・ハンノキ・オオバヤシャブシ】

りんご、西洋梨、さくらんぼ、桃、スモモ、あんず、アーモンド

セロリ、にんじん、じゃがいも、大豆、ピーナッツ、ヘーゼルナッツ

キウイフルーツ、マンゴー

【カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ】

メロン、スイカ、キウイフルーツ

【ヨモギ】

セロリ、ニンジン

*藤田医科大学医学部アレルギー疾患対策医療学講座 より

https://www.fujita-hu.ac.jp/~allergy/qanda2/

少しでも快適な毎日を送れるように、そして、まだ発症していない人は今後も発症しないように花粉対策をしてください。