あの震災を経て、伝えていきたいこと。—宮城県南三陸町 養殖業を営む阿部徳治さん・民子さんご夫婦

2011年3月11日。人々の記憶に残り続けるこの日、海沿いに位置する宮城県・南三陸町も甚大な被害を受けました。

「沖出しした船が1隻残っただけ。あとは全て流されてしまった」

この地で養殖業を営む阿部徳治さん・民子さんご夫婦も、多くを失いました。

震災後、地域に訪れたのはボランティアの方々。現地に足を運び、瓦礫の撤去などを手助けしていただいたおかげで、事業が再開できるようになったと言います。

ある時、皆さんに感謝の気持ちを伝えようと、再生した海を見てもらうため漁船に乗って海に出たことがあるそう。その際に驚いたというのが、多くの人が海産物の養殖がどのように行われているかを知らなかったこと。

「海産物がどんな風に育っていくのかを知ってもらうことで、より漁業に興味をもってもらえるのでは」

ここから、阿部さんご夫婦の新たな取り組みがスタートしました。

実際に見て、学んでもらう。体験型プログラムを開始

阿部徳治さんは、漁業を営む8代目。現在は徳治さんがわかめや牡蠣、ホヤなどの養殖、奥様の民子さんが通販サイトの運営、発送作業などを行っています。公式Instagramでは自社の商品だけでなく、それを使ったおすすめレシピなども紹介していますよ。

そして新たに始められたのが、体験プログラムの提供。

まず2015年にスタートさせたのが、漁船を使った養殖体験ツアー。冒頭でご紹介した通り、ボランティアの方々を船に乗せたことをきっかけに始まった取り組みです。メインは、牡蠣の養殖場見学。他にもホヤができる過程を見てもらったり、それを船の上で試食をすることもあるそう。

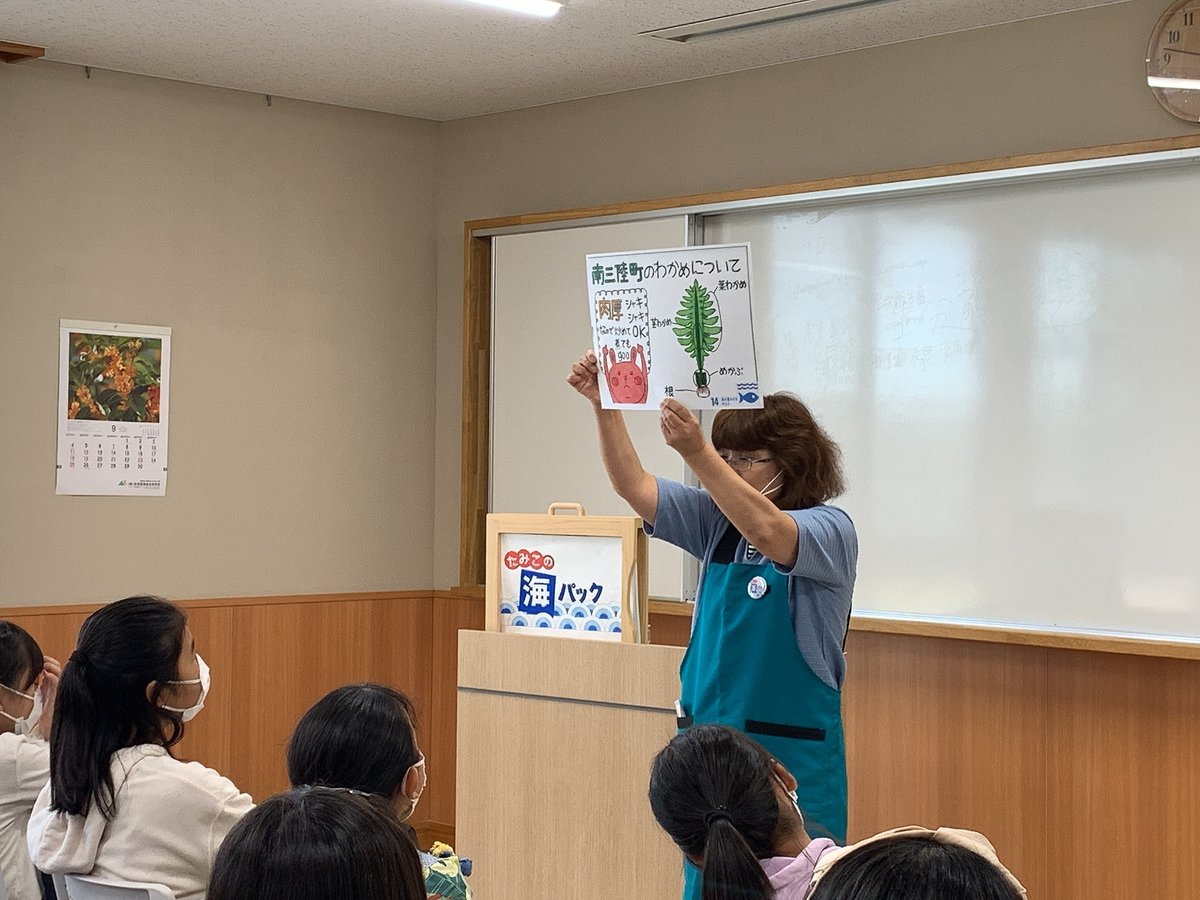

もう1つの取り組みが、2017年に始まった海藻ワークショップ。

南三陸町は、良質なわかめの産地でもあります。

古くから日本人の食文化に根付く海藻についてもっと知ってもらうために、そして正規品から出る細かい部分、商品にならない部分を有効活用するためにスタートしたのが、オリジナルふりかけ作りを行う体験型のプログラム。

海藻についての歴史や種類、生産から販売までの工程を学んだ後に、ふりかけ作りを行います。

両プログラムともに現在は企業研修、学校の体験学習、修学旅行のプログラムなどで多くの方々にご参加いただいているそうですが、「今後は個人のお客様も積極的に受け入れていきたい」とのことでした。

海を守っていくためにも「南三陸町を知ってもらいたい」

これらの取り組みを行う阿部さんご夫婦の根底にあるのは、「南三陸町を知ってもらいたい」という思い。

「第一次産業に携わる人々になかなか光が当たらない。漁師が手をかけて育てたもの、捕ったものがスーパーに並んでいることを知ってもらえたら」とお話してくれました。

また、震災をきっかけに、町は大きく変わったといいます。

震災後、海の環境を守っていくために漁場を3分の1に減らすなどの漁場改革を行ったこの地域は、「ASC養殖場認証」を日本で初めて取得しました。

環境汚染、資源の過剰利用の防止に加え、労働者や地域住民との誠実な関係構築なども条件にもなっており、すべてクリアした団体にのみ与えられる国際認証。そこにたどり着くまでにも「地域の漁師さん達は何度も話し合い、たくさんぶつかり合った」という民子さん。

これからも海を守っていくために、南三陸町の海産物を購入し、消費してもらいたい、とお話してくれました。さらに、現地での体験プログラムで関係人口を増やし、移住のきっかけになれば、とも。

私達もこうした取り組み、思いを知ることから、まずは始めていきませんか?

国際認証を取得した「戸倉っこかき」の予約販売もスタートしています。ぜひチェックしてみてくださいね。

▼関連ページ