「何も見えない未来を誓い合った」北松戸のアパート跡地に建つ《謎の館》(街で★深読み)

懐かしい街と友を訪ねる東京の旅日記、最終回です、たぶん。

学生時代、歌詞を書いて提供していた友人と、教養部キャンパスのカフェで《胸の谷間》に囲まれた幸運に出会い、

将棋の師匠でもある、工学部時代の同級生と千駄ヶ谷を訪ね、鳩森神社に隣接した将棋会館の道場で3局指し、

工学部研究室時代の先輩4人と学部キャンパスを歩き、昔話に花を咲かせました。

しこたま酒を吞んだ後、向かったのは常磐線の北松戸駅です。駅前のビジネスホテルを予約してありました。

「北松戸? なんでそんな辺鄙なところに宿取ったん?」

尋ねられましたが、この地は、23歳で学生結婚した私が2年間暮らした想い出の場所なのです。

学部時代に住んでいた、笹塚と方南町の中間にある下宿屋に住み続けるのを妻となる人に拒否され、泣く泣く愛用の《キリンベッド》と別れることを決意しました。

新居に北松戸のアパートを選んだのは、常磐線沿線で松戸駅までは高価な家賃が、北松戸から(当時は)ガクンと下がるからです。

それはもちろん、北松戸には、「松戸けいりん」があるからでした。

競輪開催日、駅は多種多様なオッサンで溢れます。構内には、

「競輪終了後の時間帯は切符販売機はたいへん込みあいますので、今のうちにお買い求めください」

と放送がかかります。SUICAなどない時代です。

駅員に言われなくても、オッサンたちは北松戸到着と共に帰りの切符を買います。負けるとたいてい「スッテンテン」となり、家に帰れなくなるからです。帰りの切符1枚だけはポケットの奥に忍ばせ、《勝負》に臨むのです(当時は)。

なので、競輪が終わった時間の駅は、なんだか殺気立っていました(当時は)。その時間帯は気を付けろよ、何が起こるかわからないぞ、といつも妻に警告したものです。

勝ったオッサンたちはどうするのか?

── 彼らは電車では帰らず、競輪場の周りに群がる「白タク」で盛り場に繰り出すのです(当時は) ── 切符は捨てて。

私の住み始めたアパートは東口を出て間もなくのところにありましたが、競輪場は西口にありました。

散歩がてら、開催日のスタンドまで足をのばしたことがありますが、有名な暴力団の名前が《刺繍!》された制服に身を包んだコワモテが3人ずつぐらい、辺りを睨みつけながら歩き回っていて、これは怖かったですね(当時は)。

府中競馬場に行ったことも何度かありますが、女性ファンの姿もけっこうあり、競馬と競輪は、まったくの別世界でした(当時は)。

というわけで、北松戸のアパートは駅から徒歩5分ほどでしかも新築でしたが、家賃は驚くほど安かった ── 競輪場との「共存」が条件でしたが。

2階建てアパートの1階で、庭!までついていました。

この地で、将来はどうなるか決まらないまま、ある種《ヒモ生活》を送りました(↓)。

どちらの親も訪ねてくることなど1度もなく、兄弟親戚との付き合いもなく、ふたりだけで暮らした2年間でした。

あいみょんの「ハルノヒ」を聴くといつも、北松戸での生活を想い出します。

北千住駅のプラットフォーム 銀色の改札

‥‥‥‥‥‥‥

僕らは何も見えない 未来を誓い合った

同じ千代田・常磐線沿線ながら、北松戸駅は北千住駅よりさらにうら淋しく、時に(競輪の終わる時間帯は)殺伐としていましたね(当時は)。

それはともかく、北松戸での私たちの生活は、一応、入籍はしていましたが、まさに、

「何も見えない未来を誓い合った」状態

でしたね。

さて翌朝、当時住んでいた場所を訪ねました。

(……確か、ここだよな)

その場所には、なんだか不思議な、3階建ての建物がありました。

建物の入り口や壁にいろいろな看板や文字、イラストが《脈絡なく!》描かれており、活動範囲が多岐にわたっている組織なのか、あるいはいくつもの組織がこの建物に間借りしているのか、どちらなのでしょうか?

「国際情報機構」という看板が見えます。

アメリカの国旗をたてて走っているような絵と共に「国際飛脚便」の文字が書かれています。

その上には英語で、

The life of the company is 20 years

Let's be always in frontier spirit

と書かれ、フロンティア精神の象徴なのか、ピストルが火を噴いているようなイラストが。

うーむ。

とりあえず、

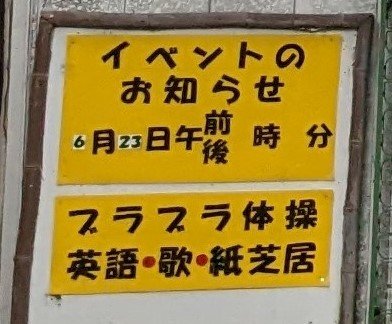

「ブラブラ体操」の看板の左側のイラスト?《杖を持った寿老人》?(しかも立体的?)にはちょっと心惹かれました。

ただ、……

《寿老人》の足もと「イベントのお知らせ」の日付が「6月23日」だったのは、ちょっと気になりました。

なぜなら、撮影したのは10月だったからです。

(うーむ。8カ月後のイベント日程まで決めているとは! ……長寿の仙人にとっては、8カ月なんてあっという間なのかもしれない)

まあしかし、40年も経てば、

若いふたりが「何も見えない未来を誓い合った」地に、《仙人》が棲みついて「ブラブラ体操」を教えているとしても、驚くほどのことではないのかもしれない。