文章型データベースを求めて②見出しごと・時系列

「文章型データベースを求めて」の第2回目です。今回は記事を「見出しごと」「時系列」に並べると情報を見つけやすくなるという話です。

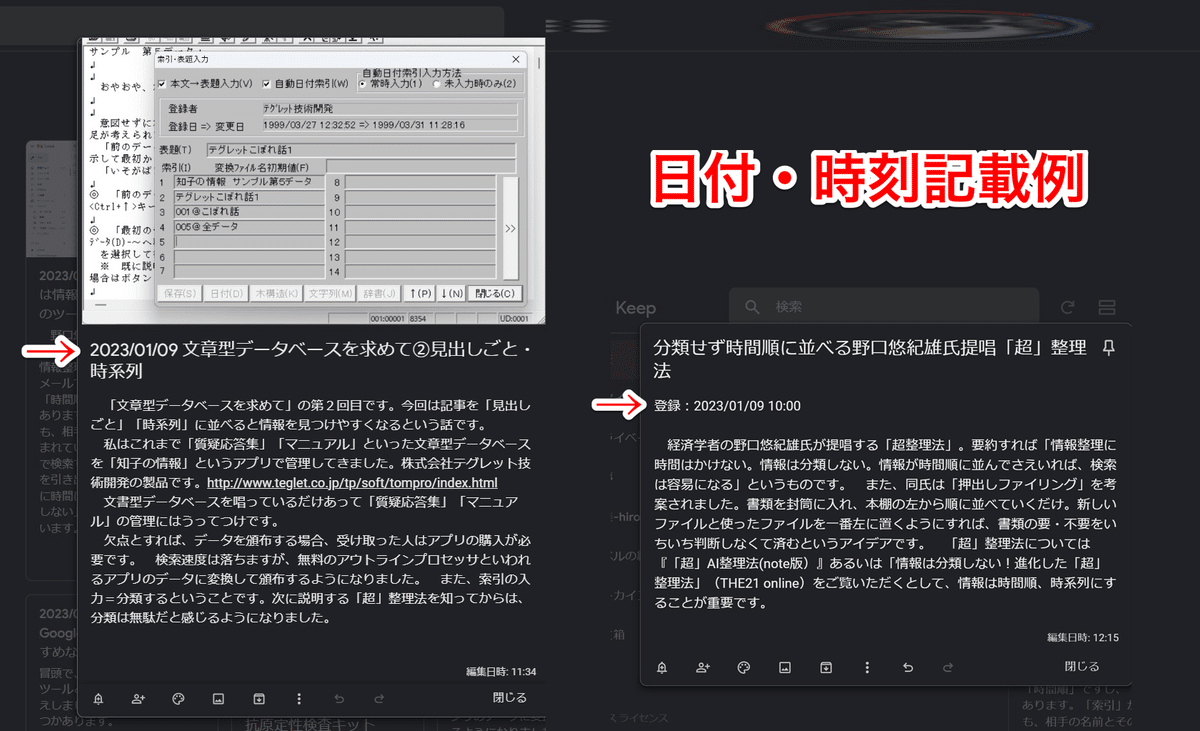

私はこれまで「質疑応答集」「マニュアル」といった文章型データベースを「知子の情報」というアプリで管理してきました。株式会社テグレット技術開発の製品です。http://www.teglet.co.jp/tp/soft/tompro/index.html

文書型データベースを唱っているだけあって「質疑応答集」「マニュアル」の管理にはうってつけです。

欠点とすれば、データを頒布する場合、受け取った人はアプリの購入が必要です。

そこで①会員限定で公開できるものはhtml化、②検索が必要なものは無料のアウトラインプロセッサのデータに変換、③印刷でよいものはPDFに変換して頒布するようになりました。

ところが、索引を入力するということは、分類する必要があるということです。いちいち索引を入力することが煩わしく感じるようになりました。

次に説明する「超・整理法」を知ってからは、分類は無駄だと感じるようになりました。

「超・整理法」は、一言でいえば、情報を時系列にすれば見つけやすくなるということです。

「時系列」といえば、日記は日付順ですし、その日あったことをツラツラと書き記せば時系列になることから、「そうだ、日記アプリを使おう」となった次第です。

「見出しごと」「時系列」に並べると情報を見つけやすくなるということを、アプリを探しながら説明します。

分類せず時間順に並べる野口悠紀雄氏提唱「超」整理法

経済学者の野口悠紀雄氏が提唱する「超整理法」。要約すれば「情報整理に時間はかけない。情報は分類しない。情報が時間順に並んでさえいれば、検索は容易になる」というものです。

また、同氏は「押出しファイリング」を考案されました。書類をひとまとまりごとに日付と内容(見出し)を書いて封筒に入れ、本棚の左から順に並べていくだけ。新しいファイルと使ったファイルを一番左に置くようにすれば、書類の要・不要をいちいち判断しなくて済むというアイデアです。

「超」整理法については『「超」AI整理法(note版)』あるいは「情報は分類しない!進化した「超」整理法」(THE21 online)をご覧いただくとして、情報は時間順、時系列にすることが重要です。

「見出しごと」「時系列」を実現できるアプリ

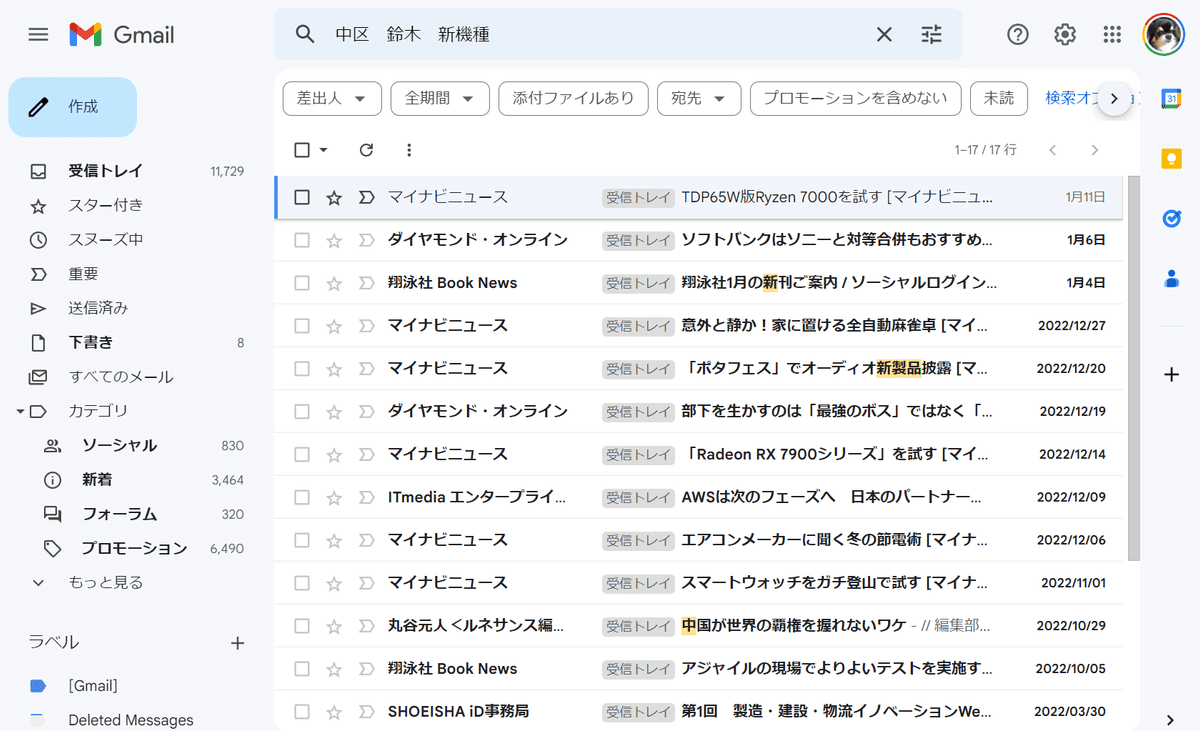

Gメールは情報を時間順にするためのツール

野口悠紀雄氏は、GメールやGoogleドキュメントを活用して情報整理をしているそうです。

メールであれば「日付順」、「時間順」ですし、「表題」もあります。「索引」がなくても、相手の名前とその文書に含まれているであろうキーワードで検索すれば、目当てのメールを引き出せます。

「情報整理に時間はかけない。情報は分類しない」が自動的にできてしまいます。「超」整理法です。

Gメールのメリット、デメリット

Gメールを検索すると最近の日付のメールが上に表示されます。「超」整理法・押出しファイリングの理論からすれば、新しい日付のデータが求めるデータである可能性が高いといえます。

しかし、Gメールには欠点もあります。

自分宛のメールをいちいち送信する必要がある

相手とのメールのやりとりであればよいのですが、そうではなく、「このデータをデータベースとして保存したい」という場合、自分宛のメールアドレス、表題の入力が必要であり、実用的ではありません。

Gメールの検索は、あいまいさがある

あいまいさのメリット

旧字に対応しているので、「日本國 花子」のデータを、「日本国 花子」でも検索できます。あいまいさのデメリット

「中区 鈴木 新機種」で検索したところ、「新製品」も抽出されます。

関連するキーワードを拾ってくれるのは、私にとって邪魔な機能です。

検索オプションには厳格にするオプションは無いようです。

時系列で最新のデータを取り出せるアプリ

野口悠紀雄氏がGメールを使用する理由ですが、新しい日付のデータを引き出せるからです。これができるアプリを探してみました。

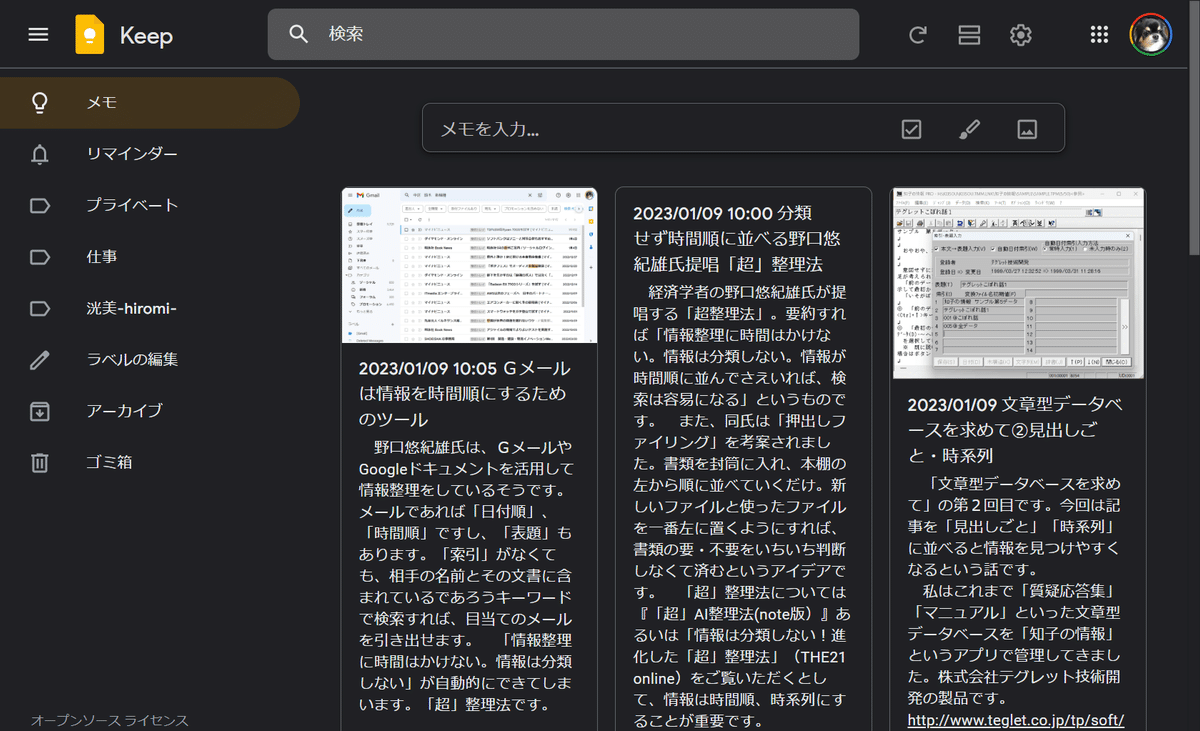

Google keepを試してみました。

Google keepは編集日時順に表示します。作成日ではなく編集日です。 編集日が自動的に保存されます。

最近修正したということは、最新データである可能性が高いはずですが、 意図せずにデータを触ってしまった(例えば、スペースや改行を入れてしまったなど)場合も編集と判断され、最初に表示されます。

意図せずにデータに触った場合も最新情報になってしまうというデメリットがあります。

また、作成日、編集日は右下に表示されますが、その日付をコピーすることはできません。

そこで、名刺管理などで使う場合は「名刺交換日:1019/01/15」というように日付を記載しておくことをお勧めします。

Evernoteも試してみました。

Google keepと同様に、最終更新日が自動保存され、ユーザーの編集ができません。

日付ごとの管理をするにはタイトルあるいは本文中に日付を入れる必要があります。

アウトラインプロセッサーを試してみました。

一日に複数の見出し入力ができ、見出し単位で個別表示ができるアプリを探したところ、アウトラインプロセッサーと呼ばれるアプリが使えそうです。

例えば、日付の階層の下に見出しを連ねていく方法です。

2023/01/09

┣日本花子

┣山田太郎

┗鈴木五郎

Windowsであれば、NanaTerryがお勧めです。

https://blog.goo.ne.jp/kennyterry

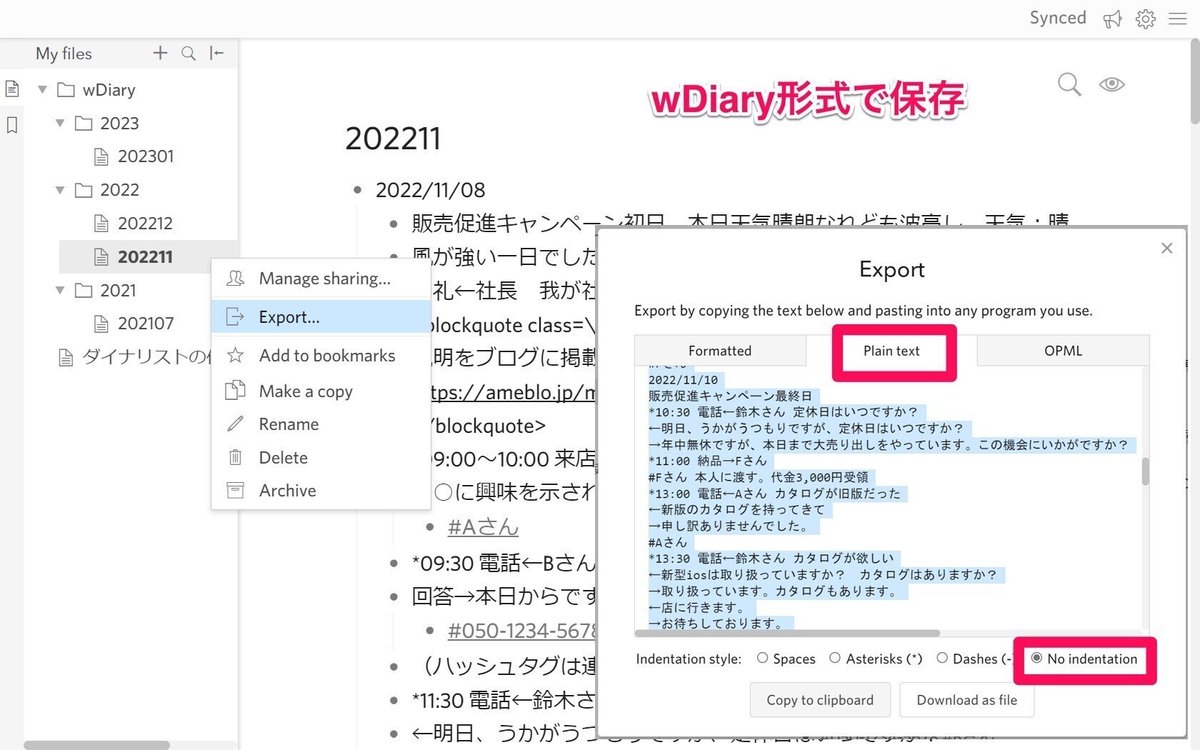

Dynalist 無料版を試してみました。

Dynalist(ダイナリスト)は、無料で使えるアウトラインプロセッサーです。Web版、macOS版、Linux版、android版、ios版があり、パソコンでもスマホでも使えます。

and検索、ハッシュタグ、リンクが使えます。「zoom in」で個別表示もできます。

https://dynalist.io/

テキストファイル(wDiary形式等)やOPML(アウトラインプロセッサーマークアップ言語)で保存することもできます。(参考:文字コードはUTF-8)

画像やファイルを添付する機能などは有料($7.99年払いの月額)となりますが、文字だけであれば、無料とは思えないほどの機能があります。

画像などはGoogle ドキュメントに貼り付けて、そのリンク先を記録しておけばよく、Dynalist 無料版で十分です。

見出しに「*10:30 アンケートハガキを分析」というように時刻を入れておけば時刻で並び替え(ソート)もできます。

時系列に整理することができます。

ひとつ上の階層(日付)でソートすれば、日付の順番誤りも補正することができます。

エディターのタグジャンプを使う方法もあります。

ファイル名が日付順、ファイル内も時系列に記載されたテキストファイルであれば、エディターのタグジャンプ機能を使う方法があります。

202901.txt

202902.txt

202903.txt

:詳細は「文章型データベースを求めて①テキストファイルは永遠」をご覧ください。

html化アプリ Txt_htmlを使う方法

詳細は「pomeraの日記をデータベースに~html化のすすめ~」をご覧ください。

この方法が、現時点の最善策です。

見出しごとにデータを引き出せること

アプリの選定にあたり、「見出しごとにデータを抽出できるか」が重要です。見出しごとに抽出するには、何日の何番目の見出しか、あるいは何日の何時何分の見出しかを設定する必要があります。

時刻については、省略できます。上の行から下の行へと時間経過があるものとすれば、時刻を記載しなくても、何番目のデータかで管理できます。

日付の記載方法は、次の3つがあります。

①日付・表題は一つ、複数の見出しを入力できるタイプ

2022/12/22

*indroid14問合せ / indroid13受注 2セット

○○○○・・・・

*09:00 電話←Yさん 受注:indroid13×2

○○○○・・・・

②見出しに日付を入力するタイプ

2022/12/22 indroid14問合せ / indroid13受注 2セット

○○○○・・・・

2022/12/22 09:00 電話←Yさん 受注:indroid13×2

○○○○・・・・

③記事の中に日付を入力するタイプ

indroid14問合せ / indroid13受注 2セット

○○○○・・・・

日付:2022/12/22

09:00 電話←Yさん 受注:indroid13×2

○○○○・・・・

日付:2022/12/22

見出しごとにデータを引き出せればどの方法でもよいのですが、①の方が日付の入力が1回で済みますし、一日に一つの「大見出し=表題」の管理もできますので合理的です。

①日付・表題は一つ、複数の見出しを入力できるタイプ

日付の入力が冒頭だけで済みます。

このnoteでいう大見出し=表題、小見出し=見出しとします。

それぞれの見出しに時刻を入れなくても、並びから前後関係がわかります。

アプリにもよりますが、見出し記号を行頭に入れるだけで見出しになります。見出し記号を入れるだけで分割もできます。

参考:見出し記号について(wDiary準拠)

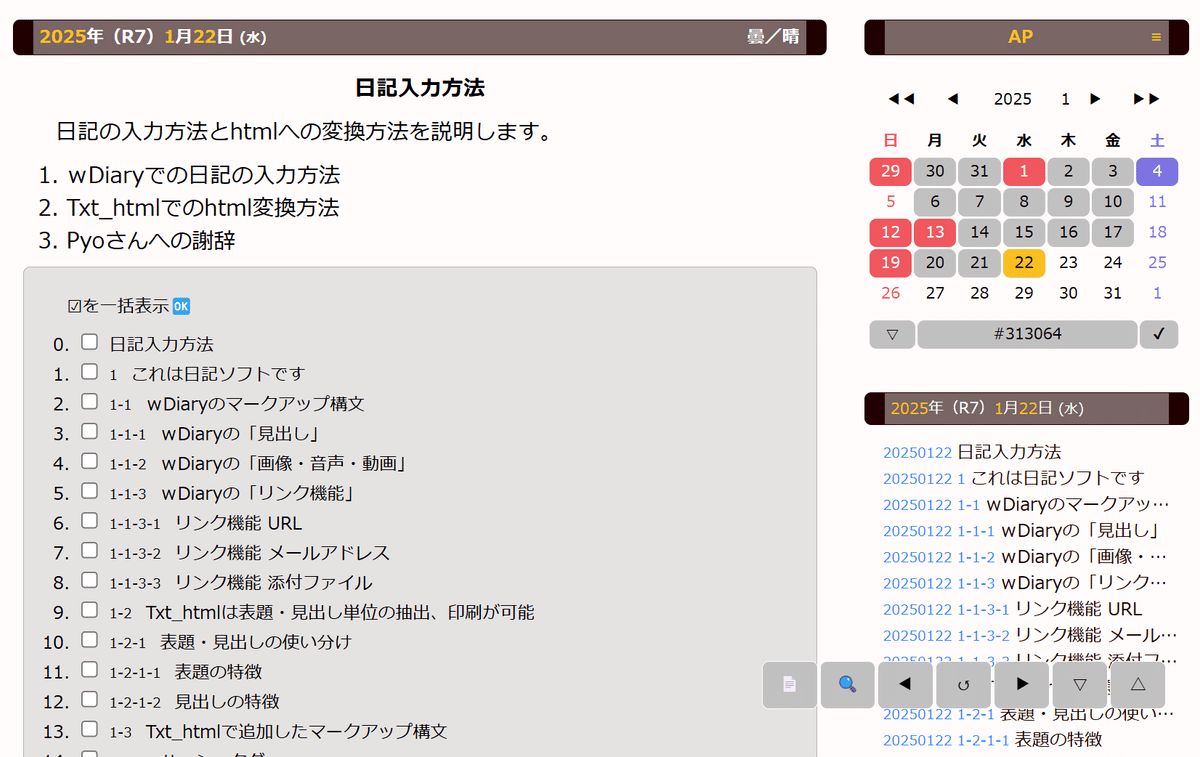

Txt_htmlでは、見出し記号を「*」にしています。日記アプリwDiary準拠です。

wDiaryでは見出しが強調されるだけですが、Txt_htmlでは、見出しごとにデータを引き出せるようにしてあります。

②見出しごとに日付を入力するタイプ

この方法は、日付を見出し行頭に入れます。

2023/01/09 文章型データベースを求めて②見出しごと・時系列

③記事の中に日付を入力するタイプ

日付を記事の中に入れます。

分類せず時間順に並べる野口悠紀雄氏提唱「超」整理法

登録:2023/01/09 10:00

抽出後、前後の記事にも移動できること

「時系列」かつ「見出しごと」に表示できるアプリは多くあります。それに加えて、抽出時に前後の記事や、同じ日のほかの記事に移動できるかどうかも重要です。

付箋を貼った本をイメージしてください。付箋を貼った記事のほか、その前後の記事、同じ日(同じ章・項)の他の記事も目に入るかということです。

前後の記事にキーワードがあるとは限りません。付箋の記事を理解するには前後の記事が必要という場合が多くあります。

Gメールで検索時、前後のメールを閲覧するには「受信トレイ」をクリックして、検索を解除する必要があります。

Txt_htmlでhtml化すれば、抽出状態でも、「◀」「▶」で前後の頁を表示することができます。

カレンダー連動であること

カレンダー等で一日の出来事を一括表示できるアプリが理想です。

それならばカレンダーアプリを使えばよいのではとなりますが、カレンダーアプリは、タイトル、時間、説明を追加する必要があり、煩雑です。簡単に入力できるアプリが必要です。

カレンダー連動のアプリの多くは、カレンダーの日付をクリックすると、その日の表題と本文を一括表示します。

日付はカレンダーで指定するので、日付の入力は不要です。

一日の記事が一括表示されるので、その日の出来事の前後関係を確認することができます。

その日、一日の出来事(記事)を印刷するのにも必要です。

カレンダーと連動していないアプリの場合、「2023/01/09」というように日付を検索する必要があります。

日付の様式は統一しておく必要があります。「2023/1/9」「2023年1月9日」では検索できないこともあります。

その日の見出し一覧(目次)があると便利

カレンダー連動のアプリの多くは、その日の見出し(あるいは表題)と本文を一括して表示します。

本文を表示する前にその日の見出しだけを一覧表示できるとデータの見通しがききます。

このnoteでいえば目次のことです。

表題の一覧表示ができると便利

前述の「①日付・表題は一つ、複数の見出しを入力できるタイプ」の場合ですが、表題の一覧表示ができると便利です。

表題はその日の全体に関することをが記載されています。例えばカレンダーアプリの「終日スケジュール」のイメージです。

一日を1冊の本とすれば、大見出しは本のタイトルです。

暫定結論 見出しごと時系列にするには自作しかない

文章型データベースを求めて①で提起した理想のデータベースは、無料・単独のアプリとしては、発見に至っていません。

「知子の情報」は有料ですので除きました。

Dynalist 無料版も理想に近い、有用な方法ですが、無料版は画像やファイルの添付ができません。

暫定結論としては、wDiaryという日記アプリあるいはDynalist 無料版で入力して、Txt_htmlでhtmlにして検索、印刷するのが最善です。

→ http://mgh03015.fc2web.com/wdiary/index.html#po1234jp&readme

新聞スクラップ・電話応対記録・議事録など「文章」を「時系列で整理」したい。これを「and検索」したい。検索、閲覧はスマホでもできるようにしたい。見出し単位で記事を「個別表示・個別印刷」したい。しかも「手軽・無料」で。

今回も文章型データベースに使えそうなアプリを紹介しましたが、使えることは使えるのですが、実用的かというとそうは言えないということです。

Gメールは原稿の執筆のため担当者とやりとりする場合はよいのですが、新聞スクラップ・電話応対記録などに使おうとすると、自分宛にメールを送る必要があり、とても「手軽に」とはいえません。

こうしてデータベース探しの旅は続く・・・・

次回予告

データベースは使うためにあります。次回は「検索方法、出力方法」について説明します。