グローインペインで苦しまないために〜アスレティックリハビリ〜

現在、Jアカデミーに所属しトレーナー活動をしています。

これまでトップカテゴリーからアマチュアまでの選手をみてきました。

トレーナーとしてただ選手のリハビリを行うだけでなく、パフォーマンスアップにつながるトレーニングなども行なっています。

ケガをしてからではなく、いかに怪我をしないようにプレーするか、その中で最大限のパフォーマンスを出せるかを常に考えリハビリやトレーニングを行なっています。

<SNS>

Twitter:Godai Tanaka

note:https://note.com/godai55

----------------------------------------------------

今回はサッカー選手の中で多く悩まさられる股関節痛のグローインペイン(鼠蹊部痛症候群)についてのアスレティックリハビリテーションについて紹介していきます。

サッカーは当然ですがキックをする機会が多いです。

そのため、股関節周りには多くの負荷がかかります。

キックだけでなく、アジリティー動作やスプリントなどでも多く股関節を使うのが多くなります。

サッカーではやはり股関節への負荷が多くなってくるので、股関節に関連した怪我は増えてしまいます。

今回はその中でも特に多いグローインペインについてです。

ちなみにメディカルリハビリについては安江さんの記事が大変参考になるので読んでみてください!!

グローインペインの実態

そもそもグローインペインとは。。。

鼠蹊部周辺の痛みは全てグローインペインであり、剥離骨折、肉離れ、疲労骨折、股関節唇損傷などの器質的病変を有する例が含まれる。

その中で問題になるのは復帰が長引く難治性のグローインペインである。

最新の研究結果ではMRIで器質的病変を認めない割合は約10%まで減少している。

そのため『何らかの理由で生じた全身的機能不全が鼠蹊部周辺の器質的疾患の発生に関与し、運動時に鼠蹊部周辺に様々な痛みを引き起こす症候群』という新たな考え方でグローインペインを定義し直している。

臨床スポーツ医学 第36巻 第8号より引用

またドーハ会議にて5つの疾患の概念が示されています。

・内転筋関連

・腸腰筋関連

・鼠径部関連

・恥骨関連

・股関節関連

このドーハ分類の中では内転筋関連の鼠径部痛が最も多く、恥骨関連の鼠径部痛が最も少ないとの報告が上がっています。

少し難しい内容ですが、鼠蹊部周辺の痛みでMRIなどの画像検査でもはっきりとわからないものは難治性のグローインペインとされ、それ以外のものは最近は画像検査で原因がわかるようになってきているとのことです。

しかし、環境によっては医師の判断でMRIを撮る必要がないと言われグローインペインとだけ診断が付けられることは多いように感じます。

経済的な面の影響も多いと思いますが、特に育成年代ではなかなか原因の特定まではしづらいというのが現状です。

股関節は身体のほぼ中央に位置する関節で上下の関節からも多くの影響を受け、与える関節になります。

その関節の痛みが出るとプレーだけでなく日常生活にも影響が出てしまいます。

まずはしっかりと痛みの原因を探ることをした方がいいと考えています。

グローインペインのアスレティックリハビリから復帰まで

受傷(慢性的に痛みが出て離脱も)してから復帰までの大まかなイメージ図です。

基本的な流れはほぼ同じです。

グローインペインは選手によって痛みの出方が異なります。

急性的に何かのきっかけで強い痛みが出る場合もあれば、慢性的に痛みが続いていて離脱する場合もあります。

最初はその選手に合わせての対応をした方がいいと思います。

今回はアスレティックリハビリテーションなので、急性期が過ぎ、メディカルリハビリがある程度終了した段階からになります。

患部に大きな問題がなくジョギングを行うことが出来るところからスタートします。

アスレティックリハビリ

今回もジョギングが問題なく行える状態からのスタートとして進めていきます。

リハビリの最終的な目標はそれぞれ異なりますが、まずは痛みが強く出る動作、グローインペインで言えばキック動作やストップ・切り返し動作などでの痛みを改善することになります。

メディカルリハビリで可動域や基礎的な筋力はある程度戻っていると仮定してアスレティックリハビリを進めていきます。

グローインペインの復帰基準は多くあります。

そのためここではシンプルにいくつかに絞ってまとめました。

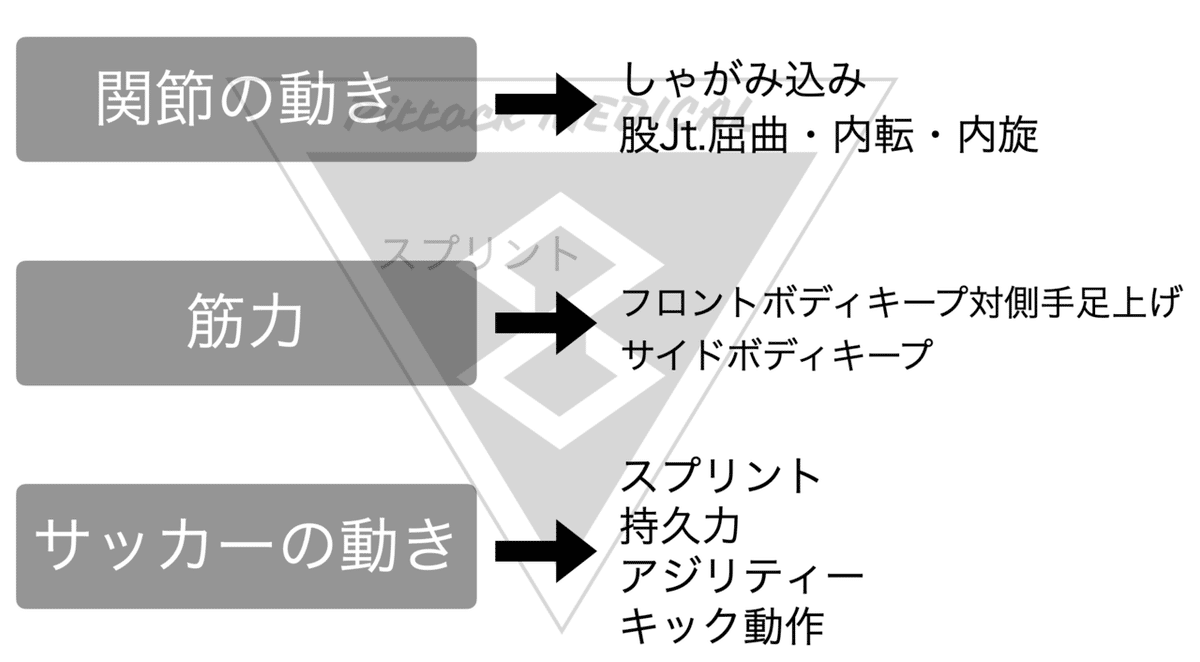

サッカー選手では股関節自体の可動性の低下が強くみられ、それに伴い骨盤の可動性低下がみられることも多くあります。

そのため、股関節・骨盤の可動性の向上は必須になります。

また、筋力でいうと体幹だけでなく、上半身と下半身の協調した筋力の再獲得が求められます。

最後のサッカーの動きでは、スプリントや持久力などの基礎的なラン動作や様々な動きを入れるアジリティー動作で痛みなくスムースに動けることを目指します。

そして痛みが出やすいキック動作では、いわゆるクロスモーションでの疼痛改善を目標にし実際のボール使ったショートパス〜ロングパス、強いシュートまでで痛みが無いところを目指していきます。

回復期

回復期は急性期を抜けて積極的なリハビリを行うことが出来る時期になります。

回復期からはジョギングが可能な時期になります。

リハビリの強度を少しずつ上げながらも患部の状態をチェックしながら積極的にリハビリを進めていきます。

回復期では主に

患部周辺の筋肉柔軟性改善

関節の可動性改善

基礎的な筋力改善(股関節・体幹周囲)

この辺りの改善を図ります。

患部周辺の筋肉の柔軟性改善には主にストレッチが有効と言えます。

ここから先は

¥ 390

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?