サッカー選手の足関節捻挫〜現場での初期対応から病院でのメディカルリハビリテーションについて〜

PITTOCKROOM MEDICAL TEAMを結成し、新たにサッカーにおけるメディカルのアップデートしていきます。

Vision

ピッチでの傷害予防をアップデート

怪我からのリハビリ期間をパフォーマンスアップ期間へと変革

傷害の疫学、病態、メディカルリハビリテーション、アスレティックリハビリテーションの知見を当たり前にしていくことで、傷害予防の重要性、身体とパフォーマンスの関係性を明確にしていきます。また、傷害というネガディブな視点からパフォーマンス向上への期間とポジティブな視点に変革することで、必要に応じて休養を取ること、リハビリをする環境を創造していくことを目的とします。

これから新たなコンテンツを皆様にお届けします。

皆さんのサッカーライフがより良いものになるように記事を通じて身体とサッカーの面白さをお伝えしていきます。

Sunny

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

普段は栃木県の病院で理学療法士として整形外科・スポーツを中心に、現場のコーチとドクターと連携を取りながら、競技復帰を目指しリハビリを行っています。外部活動として高校サッカー部のトレーナーをしております。また、個人として「かけっこ教室」・「フィジカルトレーニング」指導を行っております。医療と現場を繋げられるような、現場で役立つメディカルの情報を主に発信できればと思います。よろしくお願いします。

<SNS>

Twitter:https://twitter.com/@yasuedaisuke

note:https://note.com/best1yasu

今回はサッカー選手に多い足関節捻挫について書いて行きます。

サッカー選手・指導者なら一度は必ず遭遇するケガです。

足関節捻挫をして病院に通っている選手も多いと思います。

病院では具体的にどんな事をしているのか?

どのような計画(復帰基準)でリハビリを進めているのか?

選手と指導者にもイメージしてもらい、現場に少しでも役に立てればと思います。

それではいきましょう!!

足関節捻挫について

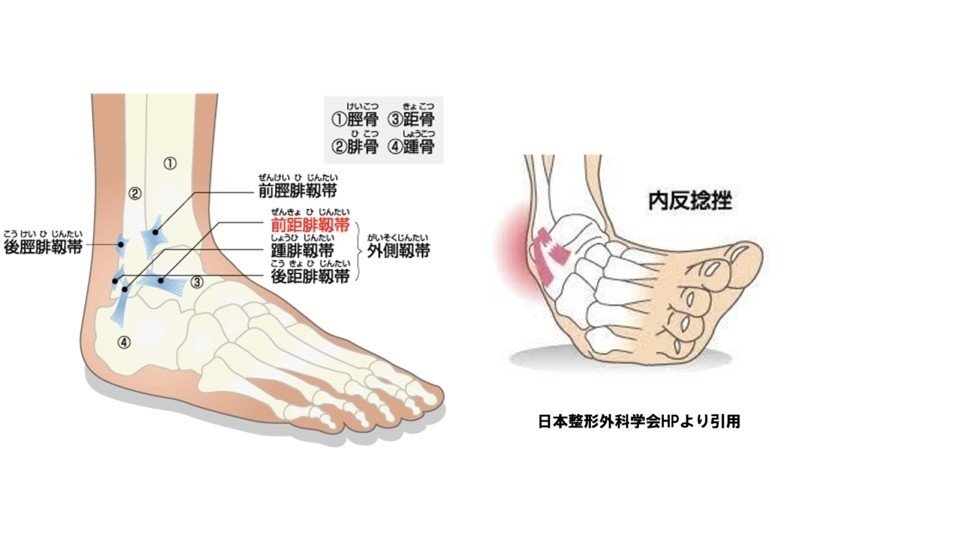

足関節捻挫は足首を捻ったことで発生する外傷であるが、正式名称は足関節靭帯・軟部組織損傷です。

捻挫と聞くと軽いケガのイメージですが、靭帯が損傷していると覚えておくと、適切な対応をしなくてはいけない事が理解できます。

捻挫は安静にして時間がたてば自然に治ると軽視されがちですが、適切な初期対応とリハビリテーションを行わないと、捻挫ぐせがつき、慢性的に足関節の不安感を抱く慢性足関節不安定症(CAI)になってしまいます!!

慢性足関節不安定症(CAI)についてはイクサポさんの記事が非常に参考になります。

今回は足関節捻挫の中でも受傷が多い、内反捻挫(外側靭帯損傷)を中心に書いていきます。

サッカーにおける足関節捻挫の疫学

ついにJFAでも疫学調査が始まりましたね!!

ケガの予防につながると良いですね!

まずはサッカーにおける足関節捻挫の過去の発生状況についてです。

Jリーグの傷害調査では15シーズン2947件の傷害報告の中で足関節捻挫が523件で最も多かった(※1)

FIFAの報告によると、試合中のケガは、男性では足関節捻挫、大腿四頭筋の打撲、ハムストリングの肉離れと膝前十字靭帯損傷が多い。女性では足関節捻挫、大腿四頭筋の打撲、脳震盪、膝前十字靭帯損傷が多い。練習中のケガでは、男性では足関節捻挫、股関節内転筋損傷、ハムストリングの肉離れが多く、女性では足関節捻挫、大腿四頭筋の肉離れ、膝前十字靭帯損傷が多い。(※2)

NCAA(全米大学体育協会)による15年間の調査では男子サッカーにおいて足関節捻挫は試合、練習両方において最も多く発生した傷害であること、試合の方が練習に比べて4倍程度、発生頻度が高いこと、再受傷が24%にのぼることが報告されている。(※3)

上記のことから足関節捻挫はサッカーにおいて、男女ともに発生頻度・再受傷率が高く、練習より試合の発生頻度が高いことが分かります。

サッカーの試合中における捻挫の発生率(※4)

1試合中では前半および後半の序盤それぞれ15分間における受傷が48%を占めています。これは疲労による影響だと考えられています!!

サッカーの1シーズンにおける外傷発生率(※4)

1シーズン中では、開幕3ヵ月に年間の足関節内反捻挫発症件数の44%が集中していることが分かります!!

開幕前から積極的に予防トレーニングを取り入れていきたいですね。

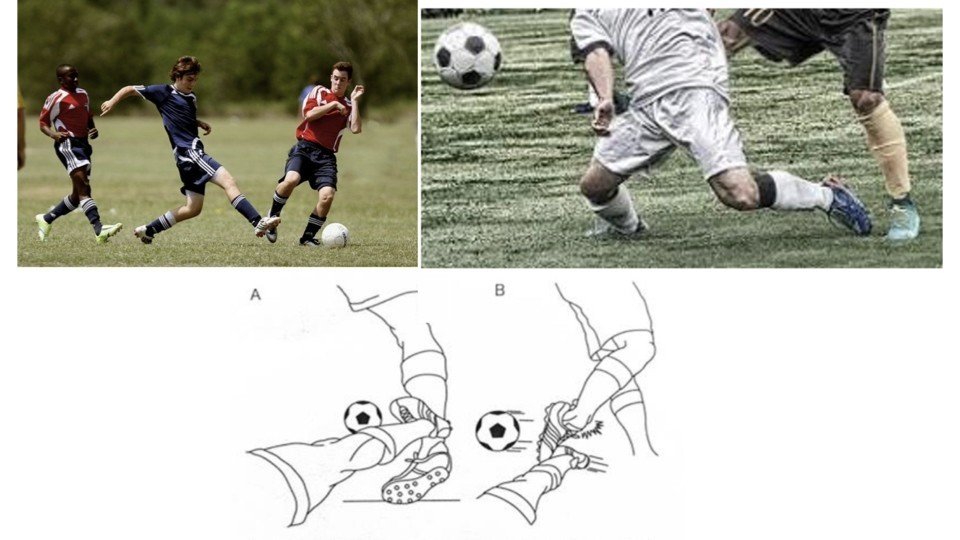

サッカー中の受傷シーンについて(※5)

サッカー中の受傷シーンでは、内側からタックル、キック動作時(選手がキックをする際に相手にブロックされるなど)ランニング時に足首を捻ることが多いと言われています。

以上のことからサッカーでの足関節捻挫は相手選手とのコンタクト時だけでなく、ノンコンタクト時にも発生することが分かります。

競技復帰には両方の場面を考慮して予防トレーニングを考えていく必要がありますね。

受傷から復帰までの流れ

ここから先は

¥ 290

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?