シティ VS チェルシー 違いは何だ?

誰がこのスコアを予想しただろうか?

衝撃的な6-0というスコア。シティとチェルシーの違いは何だったのだろうか?

スターティングラインアップ

お互いに1-4-3-3のフォーメーション

シティは左SBにジンチェンコを起用してきた。

チェルシーはコバチッチではなくバークリー。獲得したイグアインは先発。

まずはデータから違いを見ていきたいと思う。

ポゼッション率ではシティ55.8%:チェルシー44.2%

ボールロスト位置を観ていくとして両チームともに自陣中央でのボールロストが少ない。どちらかというとチェルシーの方がシティ陣内でのボール奪取に成功しているように見える。

シュート数では15:12 両チームともボックス周辺まで侵入した状態でシュートまで到達できている。シティの方がゴール正面のエリアからシュートを多く打っている。

パス数 681:535

シティはシュート1本につき45.4本のパス

チェルシーはシュート1本につき44.58本のパス

簡単な一般的なデータからは大きな差は見られない。シュートを打った位置はシティの方がビエルサラインのより確率の高いエリアからシュートを打っている。

ヒートマップを見てみるとシティは見事に左右のHSから前進していることが覗える。

チェルシーはジョルジーニョがいるセンターレーンでのボールタッチが少ない。これはシティが中央を締めた守備が機能していたことがわかる。逆にチェルシーは前進プレーでシティにHSを支配されてしまっていて、シティ陣内での中央を閉める守備が上手く機能していないことが読み取れる。

攻撃に特徴のある両チーム。このゲームの勝敗を大きく分けた要因は守備だったのではないか。このヒートマップを見ているとシティが「いい状態で相手コートに侵入」していることがHSでボール保持できていたということから言えるのではないか。

ここからは実際にゲームを観ながら違いを考えていきたい。

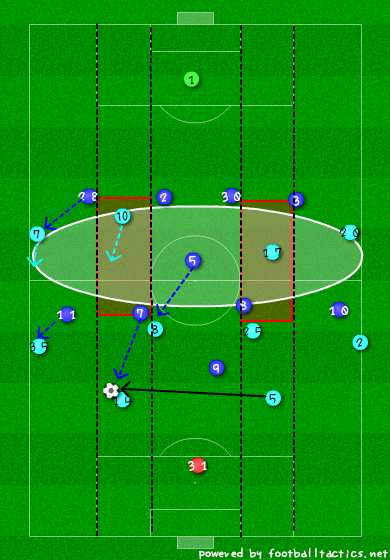

シティ 組織的攻撃 「HS支配」

VS

チェルシー 「中央を押し出したプレッシング」

シティはチェルシーのアンカーの脇(左右のHS)に意図的にボールを入れていくことでチェルシーの守備の組織を壊しにかかっていた。そのためのポジショニングとして両SBを大きく開かせることによってチェルシーの両ウイングを外におびき寄せる。チェルシーのウイングは外に開いたシティSBを早くつかみに出て行ってしまう傾向が見られた。これは特にペドロがジンチェンコが中に入ったときに食いついてラポルテからウイングレーンに開いているスターリング&アグエロにパスを通される場面からも見て取れる。外に出る動きは早く、絞る動きの反応が弱いのでジョルジーニョのスライドの負担がかなり多くなってしまっている。

この試合のSBのヒートマップです。サイドの後方からサークル付近で多くボールを貰っています。

両ウイング+両SBです。4人でサイドでチェルシーの陣形を横に引き延ばすためにWL中心にボールを貰っていたのではないでしょうか?

ジョルジーニョかなり走らされています。

それによってインサイドMFがシティCBにカバーシャドウでプレスを開始するとジョルジーニョの脇ががら空きになる。尚且つ前のインサイドMFの空けたスペースをジョルジーニョが前に出て埋めに行くので第3レイヤーが大きく開いてしまう。第3レイヤーをジョルジーニョ1人で埋めていかなくてはいけなくなってしまっていた。ボールと逆のインサイドMFがアンカーのサポートに来ることもあるが、後方でボールを動かされてしまうとインサイドMFが前へ出て守備を行うのでHSが空いてしまう。

外に引きつけることでHSがのプレッシャーが弱まり、HSから相手コートに前進もしくは、HSからHSへ展開することでチェルシーをボールを使って動かしていた考えられる。HSにインサイドMFをおびき寄せることでジョルジーニョを孤立させる狙いがあったのではないかと推測します。

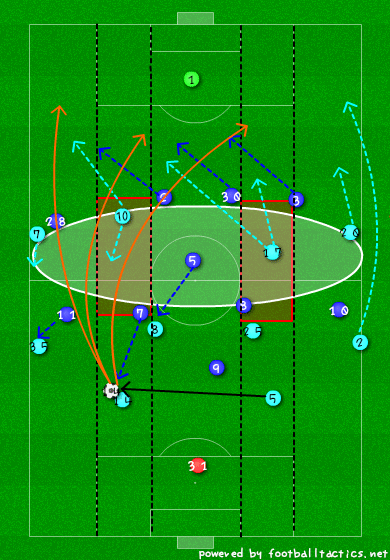

実際に2点目のアグエロのスーパーシュートの時にも第3レイヤー・HSで簡単にボールを受けられてしまっている。

アグエロが左HSでジャストのタイミングでボールを受ける。

チェルシーは第3レイヤー・HSをシティに明け渡してしまい、そこから仕掛けを開始させてしまっている。アグエロにリュティガーが食いつけばデブライネがスペースをつき、アスピリクエタがスターリングに食いつけばアグエロが二アゾーンへ、必然的にCBは割れてしまう。もしくはDFラインがスライド出ざる負えない。そこで逆サイドはSBと2×1の状態。アザールは多分ウォーカーには深く付いていきそうもないので3×1になりそう。

これは少し大げさですが。後方でボールを動かしながらオフの前線の選手がDFラインに攻撃を仕掛けられるように設計されている。

チェルシーのボールサイドのSBは積極的にプレスに出て行く傾向が強いので、DFラインはボールサイドに寄らざる負えない。ボールサイドのCBはSBのカバーに行くのでCB間の関係は弱くなる。そしてこのボールと反対サイドにはB・シルバがアイソレーションしている。WL(ウイングレーン)またはHS(ハーフスペース)にボールを届けようとする動きとDFラインを分解する動きがセットで考えられている。

しかし、これは以前トッテナムVSチェルシーのレポートで同じことを書かせてもらったがトッテナムが成功させていたプランに非常によく似ている。トッテナムは2TOP(ケイン+ソン)+アリ+両SBで考えられていた。

今回のシティでは両ウイング(スターリング+B・シルバ)+HSにいるアグエロ+デブライネ(+ギュンドガン)で前線の分解を考えられている。

チェルシーの守備の問題点としてはボールがまだピッチの内側にあるのに右SB(アスピリクエタ)は外にスタートを切ろうとしてしまっている。このジンチェンコのボールの持ち方によってペドロも外に釣られかかって踏みとどまっているがHSがガラ空き。ジョルジーニョも間に合っていない。CBのリュティガーもアグエロがいるから出ることはできない。もう一つ注目が画面の手前端にいるアザールの位置と姿勢。中に絞って中央のエリアを閉める気がないかのような歩き方。結局この後ギュンドガンに通されて4失点目の場面を迎えてしまう。

13秒後の画像です。ギュンドガンにボールがこぼれる前にスターリングからアグエロにボールが出た所です。この13秒もの長い時間の間にアザールがこの位置に帰っていればどうだったでしょうか?

アグエロに対してスペースを与えなかったのではないかと思います。

この場面でもラポルテにHSにいるギュンドガンパスを通されてしまうシーン。ペドロが後1m~2m絞って実際に通された黒のコースを消して、白のコースを選択させていればフェーズスペースの外側にボールを置けるのでチーム全体としては表で守備ができる。(ペドロはできたら絞った上でスターリングのコースを見せながら警戒を見せてジンチェンコへのルートへ誘導してボールの移動中にアプローチしていきたい)

ジョルジーニョの位置とアザールの位置にも注目したい。

結果論ではあると思いますが、コンセプトの問題でもあると思います。

それは、

誰がアンカー(ジョルジーニョ)を助けるのか?

アンカーを誰が助けるのか?サポートするのか?が両チームの守備に大きな違いを生んだように思います。

構造上4-1-4-1で守る場合にこのアンカーの脇は狙い目の一つであり、ウィークポイントになるポイントです。このスペースをどう消していたのかがこのゲームでは大きな違いを作ったのではないでしょうか?

もしくはシティとチェルシーの大きな違いなのではないかと考えています。

アンカーの脇をインサイドMFがカバーをする役割を担っていますが、そこにカンテやバークリーが下がるとフェルナンジーニョとギュンドガンが空いてしまう。ボールがその2人のどちらかに出たときにカバーした選手がサイド出ていくが、またアンカーの脇、HSが空いてしまう。

ウイングも中の3人のサポートをするという意識があまりないのかなと感じます。

チェルシーに関してはウィングの選手の役割は中を閉めるということよりもSBを見るというタスクの方が強いのかもしれません。

全体的なプレッシングのタイミングもボールを持っている人に積極的にプレッシングを行っていっているのかなと思います。

ではシティの守備の場面はどうだったのでしょうか?

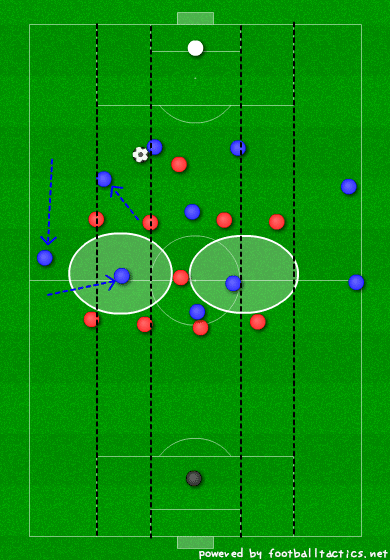

シティ 組織的守備

「中央の密度を高めてスペースの圧縮とウイングのアンカーへのサポート」

VS

チェルシー 組織的攻撃「サッリボール」

シティはこのアンカーの脇のスペースを誰がサポートしていたのか?

これは両ウイング(スターリング+B・シルバ)です。

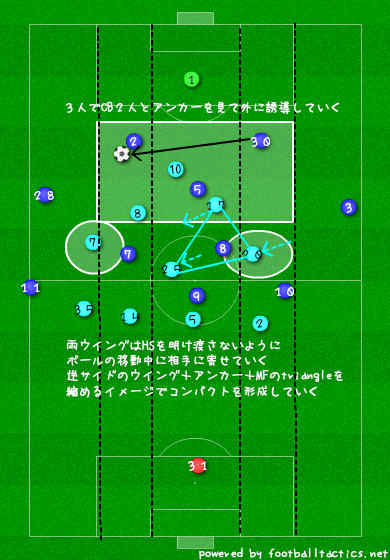

前線の3人はゾーン3ではCB2枚+アンカーを人ではっきりと抑えにいき、外に誘導していきます。4-4-2で中盤はダイヤモンドを形成しています。トッテナムやアーセナルがチェルシーと対戦したときと同じ感じです。

ゾーン2では1トップ+2シャドウで中を締めて外へ誘導していきます。

やはり特徴的なのはウイングの位置です。

シティのウイングの2人が意識しているのはアンカーのフェルナンジーニョとの距離だと考えています。常にコンパクトに中央を閉めることでその距離感のまま、集団でプレッシングに行くことができる。一緒に動くことでお互いの間のスペースを消しながら守備を行うことができる。1stディフェンダーと同じスピード同じタイミングでボールの移動中にシンクロしてプレッシングすることで一気にボールと一緒に群れが向かってくるように感じるのではないでしょうか?

特徴的なのは体の向きが統一されていることだと思います。当然と言えば当然のことなんですが、自分も指導している立場から考えると見落としがちな原則なんじゃないかなと感じています。

そうはいっても間を通されて前進されてしまうことは多々あります。ここでも注目は逆サイドのウイングのポジショニングです。右から前進されている場面ですが、左ウイングのスターリングがフェルナンジーニョのカバーに入っています。アザールの役割、ポジショニングとは違います。

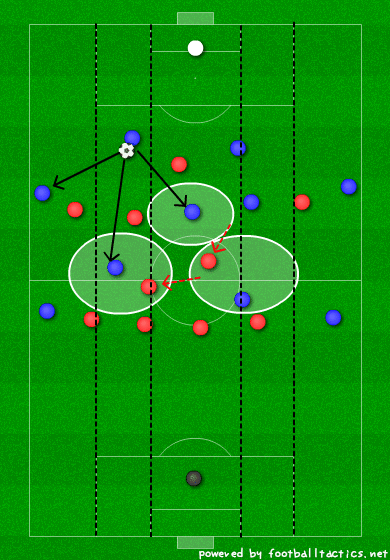

そして第3レイヤーをチェルシーに奪われるとシティにとっても非常に危険が迫ってきます。特にアザールがここでボールを持つとやっぱりすごい。そこでどうするかというと撤退です。

チェルシーのビルドアップで第3レイヤーに進入された時、シティのボールをゾーン2の第3レイヤーや第2レイヤーで失った時にはすぐさま撤退守備を行います。ときにはCFWのアグエロまで帰ってきて、Z1に密度の濃い組織を築いています。それだけチェルシーのパスワーク&アザールの突破は驚異なのだと思いますし、この撤退守備に煩わされてきたの他でもないシティです。

縦の距離はもちろんのこと、横の距離も非常にコンパクトにまとまっています。ボールと逆サイドは相手しまいますが、このコンパクトな組織がそのままシンクロして移動すればスペースを支配できる。

師匠の教えです。

https://twitter.com/fantaglandista/status/912842409909907456?s=20

自分たちの守るスペースをどうコントロールするのか?

どれだけ密度が高い状態(1人1人がで守るスペースが狭い)でその形を維持しながら動くことができるのか?

中盤を制圧することが攻守に必要になる。マイボール時にも中盤は非常に大切であるならば守備時も同じこと。

そのためにウイングが非常に高い守備意識を持っている。

ゾーン3では前線3人で積極的にプレッシングを行いサイドに誘導し、ボール奪取を試みる。

ゾーン2ではより密度を高めて前進を阻む。

ゾーン1ではより密度を高め、ゴールへのルートを封鎖する。

当たり前のことですが、この基本を徹底している。

そのためには密度を高くして守る必要があり、そのキーマンは両ウイングになる。

攻撃のキーマンも両ウイング。「できるだけ深く、必要なだけ幅を取る」

攻撃の幅と深さのキーマンであるウイング。

であるなら守備(コンパクト)のキーマンもウイング。

この組織的守備時のコンパクトさがこのゲームの勝敗を分けて大きな要因なのではないか。

まとめ

かなりシティよりに書いていますが笑

もう一つ凄いのがカウンター対策。最近のシティは4バックができるだけ、カウンターに対応できるようにビルドアップの段階から設計されているような気がする。フェルナジーニョがCBをやったときもそうですし、今回も同じく。プレミアは局面が反転したときに力を発揮する身体能力お化けのお化けみたいな選手がいっぱい。上位チームならなおさら。

攻め続けるために守る。

打って出るには確かな基盤が必要になる。それが守備だと思います。

やはりボールゲームの基礎は守備。安定を生むのは守備。勝つチームは守備が整備されている。

指導をする身として、とにかく攻め倒したいし、ボールをずっと持ち続けていたい。強くそう思います。でもそう思えば思うほどきっとみんなそうなんだろうと。ボールを持ちたいなら持たれたときにも強くありたい。

そうすれば練習をすればもっとボールを持つことが磨かれる。

そんなことを再認識しました。

でもこれは1要因でしかない気がします。

このゲームの勝敗、点差を分けてしまったのは1点目と3点目のチェルシーのミスだと思います。あれがなければってやっぱり思っちゃいますよね。

計画を立て、組織を整えて準備する。

でもこのレベルであんな不用意なミスが起こる。しかも2回も。

はっきりいって偶然でしかないかと思います。

いくらコントロールしようとして、コントロールできるようになってもゲームを決める決定打はコントロールのしようのないもので決まってしまう。

恣意的なことで大きな差がついてしまう。