20241223思い出せない悩みを解消する「記憶力を高める3つの方法」

「Aloha(アロハ)🤙」

ハイクオリティヒーラー:ピリナ愛です。

昨日の投稿を読んでいただいた

みなさま

ありがとうございました。

引き続きよろしくお願いいたします!

今日はじめて私の投稿を読んでくださる

みなさま

よろしくお願いいたします!

TVを見ていても

このタレントさんの名前

何だっけ?とか

家族との会話の中で

「あれ取って」とか…

会話が

・あれ・これ・それだったり(笑)

年齢を言い訳に

思い出せないことを諦めてましたが💦

実はそんなことなくて

まだ間に合うかも?と思ったので

調べてみました( ´艸`)

40代以上でも大丈夫!

記憶力を上げる方法と

身につけたい小さな習慣

「年齢のせいで記憶力が落ちて、

仕事覚えられない……」。

そう悩まれている方も

いるかもしれませんが、

実は歳をとったからといって

記憶力が低下するわけではありません。

記憶力がいい人が実践している、

記憶力を上げる方法や

ちょっとした習慣をご紹介します。

40代からでも始められる、

記憶力を上げる方法とは?

年齢のせいか、

だんだん記憶力が悪くなった

・物忘れがどんどんひどくなって

・若いころはもっと

記憶力がよかったのに

あなたはこんなふうに

記憶できないことを、

年齢のせい、

記憶力の低下のせいに

していませんか?

確かに、歳を重ねると

脳の神経細胞はだんだんと

減っていきます。

しかし、脳の働きを

決めるのは神経細胞の

数ではありません。

個々の神経細胞のつながりである

『神経回路』の数なんです。

そして、この神経回路の数は、

年齢を重ね、その中で経験を

重ねるごとに新たに増え続けることが

わかっています。

つまり、若い頃より記憶力が

低下しているということはありません。

むしろ向上しているはずなのです。

憶力が悪いのは『単なる努力不足』

脳科学に関する多数の著作がある

池谷裕二・東大准教授は、

次のように述べています。

歳のせいで覚えが悪いという嘆きは、

たいへんな間違いであり、

多くの場合は努力不足である

池谷准教授は、

記憶できる・できないは、

『記憶力』といった能力の問題ではなく、

『努力』、つまり記憶のための行動が

不足しているというのです。

では、記憶のための行動とは

何でしょう?

それは『繰り返し』です。

若い頃であれば、

何度も何度も

繰り返していたのに対し、

歳をとるにしたがって、

その繰り返しの量が減っている、

ただそれだけなのです。

実際、5000人ものお客様の名前を

覚えているホテルマンも、

記憶力を鍛えるというよりも、

お客様の名前を書いた「人名録」を

日々繰り返し読んでいます。

記憶は『能力』ではなく

『行動』なのです。

記憶力を上げるには、

ほんの少しの『クセの差=習慣』

5000人のお客様の名前を

記憶するための行動とは?

記憶するには、

記憶のための行動、

つまり『繰り返し』をより

たくさん行うようにすれば

いいのです。

実際、相手の名前をすぐに覚える人の

行動を観察すると、

その人は頻繁に相手の名前を口に出し、

何回も繰り返して覚えています。

一方、覚えられない……と

嘆いている人ほど、

繰り返すことをしていません。

覚えたいことを、

すぐに繰り返しているかどうか。

このちょっとした行動のクセの差が、

覚えられるか覚えられないかを

左右するのです。

「記憶力が悪くて……」

「物忘れがひどくなって……」

と言っている人は、

そうやって嘆いている時間が

もったいないです。

そうやって諦めているために、

繰り返すという行動が

減っているかもしれません。

嘆くのをやめて、

覚えたいものを繰り返すことに

時間を使えば、

記憶力が悪くて……と

嘆くことは

少なくなっていくでしょう。

記憶力を上げるには、

覚えているうちに思い出す

『繰り返し』を大変だ、

面倒だと感じる人も多いでしょう。

そんな人に『繰り返し』を

楽にするコツをお伝えします。

『覚えているうちに思い出す』ことです。

それでは、今お伝えしたコツを

もう一度、

思い出してください。

おそらく、あなたはこの

『覚えているうちに思い出す』という

コツを2回どころか、

3回、4回と頭の中で

繰り返したでしょう。

そうなんです。覚えていると、

すぐに思い出せるので繰り返しが

一気に楽になります。

そして、繰り返すことでさらに

強く覚えられます。

なので、すぐに思い出せるので、

さらに繰り返しが楽になる、

というわけです。

思い出すことは、

ほかの人からは見えません。

このため、よく記憶する人は

『記憶力がいい』と能力が

高いからと言われがちですが、

実際にはこういった

『思い出す』と

いった見えない行動によって

効果的に記憶しているのです。

あなたも記憶力が

悪くなったと嘆く前に、

覚えているうちに

思い出すことで、

繰り返しの回数を

増やしてみてください。

必ず、記憶力がよくなりますよ。

記憶力を鍛える小さな習慣ポイント

以下が本記事のポイントです。

歳のせいで記憶力が

低下することはない

歳をとると『繰り返し思い出す』

作業が減るため、

記憶力が低下したと勘違いする

記憶力が良くなるコツは

『覚えているうちに思い出す』こと

「40歳超えた人の記憶力は伸びない」が

誤解な訳

受験生も社会人も

結果を出せない人の

記憶術は的外れ

「自分は記憶力が悪い」と

思っている人の多くは、

記憶力が良い、

悪いという以前に、

事前の準備の仕方が

間違っている

可能性があります。

「もっと頭が良ければ、

自分の人生も変わっていたのに」

「もっと成績が良ければ、

一流大学、一流企業に入れたのに」。

あるいは、自分はもう遅いけど、

「うちの子供が、

もっと頭が良ければ、

もっと上のランクの学校に

入れるのに」と

思うことはありませんか?

そのために

不可欠なのが「記憶力」。

これは生まれつきなのか、

それとも高めることが

できるのでしょうか。

脳の仕組みを研究した

精神科医の樺沢紫苑さんが、

「記憶」と「学び」について

20年以上の試行錯誤を

わかりやすくノウハウとして

まとめた『記憶脳』から

一部抜粋、

再構成してお届けします。

成績が良くなり、

試験に合格する

日本は、試験国家です。

幼稚園、小学校の

「お受験」に始まり、

中学受験、高校受験、大学受験。

就職試験に国家試験。

さらに、社会人になっても

資格試験、昇進試験が

つきまといます。

試験に合格するかどうかが

一生を左右する、といっても

過言ではないでしょう。

「一流の学校を卒業して、

一流の会社に就職する」のが

社会的な成功であると

思い込まされている

日本においては、「試験」を

突破していくための

「記憶力」が不可欠とされます。

日本においては、

「学校の成績が良い人」=「頭が良い人」と

いう認識です。

さらに「頭の良い人」=「記憶力が良い人」です。

頭の良さや記憶力は

生まれつきのもの。

自分は「生まれつき頭が悪い」から、

どうしようもない。

そんな固定観念に支配されている人が

ほとんどだと思いますが、

それは完全に間違っています。

「自分は記憶力が悪い」

「自分は頭が悪い」と

思っている人の多くは、

記憶力が良い、悪いという以前に、

事前の準備の仕方が

間違っている可能性があります。

記憶は、4つのステップで

定着していきます。

「理解」

「整理」

「記憶」「

反復」の

4ステップです。

「記憶力が悪い人」

「成績が悪い人」に限って、

「記憶」の前の「理解」と「整理」の

プロセスを軽視します。

しかし、「理解」と「整理」、

この2つの事前準備が、

実は「記憶」以上に重要なのです。

人間の脳というのは、

「理解」することによって、

物事が忘れづらくなります。

他の人に説明できる程度に

理解しておけば、

長く記憶にとどめておくことが

できるでしょう。

また、「整理」され、

何か他の物事に関連づけられると、

記憶に残りやすくなります。

似たような情報・知識を

分類・整理する。

記憶は「関連」を好みますので、

「図」や「表」に

まとめるだけでも、

記憶が猛烈に促進されます。

学校の成績が良い子というのは、

「記憶力」が

良さそうに見えるのですが、

実は記憶力以上に

「理解力」や「整理・まとめ」の

能力が高いのです。

試験の成績は「記憶する」の

前段階で、既に勝負を

決しているともいえます。

ですから、仮に

「記憶力」が悪くても、

「理解力」や

「整理・まとめ」の能力で

十分に補完することができます。

「記憶」そのものに

時間を使うよりも、

事前準備としての

「理解」と「整理」に

しっかりと時間を使うことで、

記憶力が悪い人でも

無理なく記憶することが

できるのです。

記憶力に頼らない

「自分は生まれつき

記憶力が悪いから、

成績が悪いのはしようがない」

こんなくだらない言い訳を

自分にするのは

もうやめましょう。

この思い込みは二重に

間違っています。

まず、記憶力は

生まれつきのものではなく、

20歳からでも、

40歳からでも

伸ばすことができます。

さらに、学校の成績、

つまり試験に必要な能力は、

「記憶力」だけではありません。

「頭が良い」とされる

学生を詳しく調べると、

ほぼ例外なく

彼らは集中力が高く、

要点をまとめ整理する

能力も高く、

頭の回転が速いのです。

これらは「記憶力」、

すなわち「長期記憶」とは

直接関係のない能力です。

つまり、「注意・集中力」と

「まとめ・整理する能力」を高め、

頭の回転を速くすることで、

「記憶力」の悪さを十分に

カバーすることは可能なのです。

記憶力を高めないで結果として

記憶にとどめて試験やテストの

成績をもアップさせる。

これを私は「記憶力外記憶術」と

呼んでいます。

「記憶力外記憶術」を使えば、

もともとの記憶力に頼らずに

試験の成績を伸ばすという

夢のようなことが可能です。

というよりもむしろ、

実は頭の良い学生ほど

記憶力に頼らない

「記憶力外記憶術」、

とりわけ事前にしっかりテストに

対応できるようにしておく

「事前準備記憶術」を

実践しているのです。

間違った記憶術をやめる

受験生も社会人も、

結果を出せていない人は、

間違った記憶術、

勉強法を実践しています。

例えば、最も間違った

勉強法は「徹夜」です。

あるいは睡眠時間を削って

勉強することです。

記憶の定着のためには、

「6時間以上の睡眠が必要」と

脳科学的に

明らかにされています。

したがって試験前に

徹夜で勉強しても、

試験が終わった途端に、

勉強したことは定着せずに

ほとんど忘れてしまいます。

これだと、試験のたびに

必死で勉強しても、

それが自分の知識として

全く積み上がらないのです。

さらに睡眠を削ると、

翌日の集中力、

作業効率が低下してしまうので、

そんな状態で試験を受けると、

何日も前から

暗記していたことすら

思い出せなくなります。

睡眠時間を削って

4時間睡眠で勉強するよりも、

十分な睡眠をとったほうが

はるかに集中力が高まり、

記憶力もアップすることは、

多くの睡眠研究が示しています。

「徹夜で勉強する」

「睡眠時間を削って勉強する」など、

脳の活動性を明らかに

低下させる間違った勉強法を

やめるだけで、記憶効率や

脳のパフォーマンス、いうなれば

「脳力」を数日で

アップさせることが可能です。

普段の勉強習慣や試験直前の

時間の使い方を見直し、

脳科学を活用した記憶術を

実践するだけで、

記憶力に頼らずにあなたの脳の

パフォーマンスを飛躍的に

アップさせることができます。

物忘れを日常生活で改善するには

脳トレと筋トレが有効?

年齢を重ねるうちに

「物忘れが多くなった…」と

感じる人もいるのでは。

特に40代、50代で思い当たる節が

増えてくるかもしれません。

物忘れが深刻にならないよう、

日常生活でできる対策は

あるのでしょうか。

脳科学の専門家である

篠原菊紀さんに聞きました。

物忘れの原因は

ワーキングメモリの機能低下にあり

何を言おうとしたか忘れてしまう、

あの人の名前が出てこない……。

こうした物忘れは

なぜ起こるのでしょうか。

篠原さんは

「脳のワーキングメモリの機能低下」が

主な原因と言います。

篠原さん

「ワーキングメモリとは、

分かりやすくいえば

『脳のメモ帳』のようなものです。

記憶や情報を一時的に

脳に保存して、

それらを組み合わせて

答えを出す機能と言えます。

ワーキングメモリの機能が

低下する要因は大きく2つあります。

ひとつめは疲労やストレス、

睡眠不足です。

これらによってワーキングメモリの

機能は一時的に下がります。

ただしあくまで一時的なものです。

十分に休養をとったり、

ストレスがなくなったりすれば

回復するので、それほど心配する

必要はありません。

厄介なのは、

ふたつめの理由である加齢です。

ワーキングメモリの機能は、

18〜25歳をピークに徐々に

低下していきます。

そのあと40代で一度大きく下がり、

60代以降はさらに低下します。

こちらの回復は

一筋縄ではいきません。

日頃から対策しておくことが大切です」

日常生活で物忘れ対策のために

したほうがいいこと

加齢による物忘れを予防するには、

日頃からの対策が必要とのこと。

では何をすれば良いのでしょうか。

篠原さんは、まず

「食生活」と「生活習慣」の

改善が大切だと言います。

篠原さん

「食生活に関して、

国際的に推奨されているのは

『地中海食』です。

地中海食とはイタリア料理などに

代表されるもので、

DHAやEPAといった脳に良い

栄養素を含んだ魚をはじめ、

野菜、ナッツなどの

豆類が多いのが特徴です。

基本的には栄養バランスの良い

食生活を心がけることが大切です。

生活習慣については、

短時間でも良いので

筋トレなどの運動をしましょう。

ダイエットなどは

『数十分運動を

続けないと効果が出ない』と

言われますが、

物忘れ対策については

短時間の運動でも構いません。

運動によって、

認知機能の維持に役立つBDNF

(脳由来神経栄養因子)などの

“脳に役立つ物質”の血中濃度を

高める効果が期待されます」

物忘れ対策の

「脳トレ」を今からやってみよう

食生活や生活習慣を整えつつ、

ワーキングメモリを

鍛える“脳トレ”を

行うのも有効とのこと。

そこで篠原さん監修のもと、

今すぐできる物忘れ対策になる

脳トレ問題を4つ用意してみました。

みなさんも

チャレンジしてみましょう。

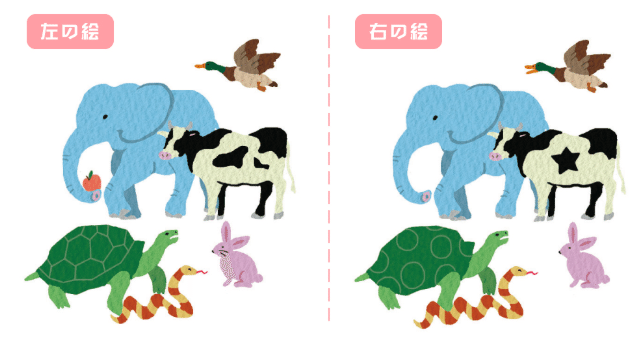

Q1:まずはこの7匹の

動物を覚えてください。

Q4でこれらの動物についての

問題を出すので、

頑張って覚えておいてください。

Q2:次に、左の絵と右の絵を比べて、

6つある間違いを探してみてください。

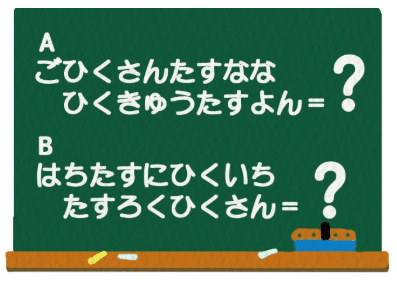

Q3:続いて、AとBどちらの答えが

大きくなるのか考えてみてください。

Q4:最後に、Q1に登場した動物を

もう一度思い出して

「干支に含まれない動物」が

何種類いたでしょうか。

いかがでしたでしょうか。

Q1では記憶力を、

Q2では空間認知力、

Q3では集中力と注意力を

鍛える問題でした。

それぞれが物忘れに

効果的な問題です。

しかし、篠原さんは

Q4こそワーキングメモリを

鍛えるのに

最適な問題だと言います。

篠原さん

「ワーキングメモリは

『脳のメモ帳』と言いました。

脳の中にメモ帳のページが数枚あり、

何かを記憶するときはそこに

情報を書き込んでいきます。

この脳トレは、

Q1で動物の情報を記憶したあと、

Q2、Q3でさらなる情報を

書き込むという作業を行っています。

つまり

Q1の内容をメモしてから、

問題を進めるたびに

メモ帳のページが

増えていったのです。

すると、最初の記憶は

新しい記憶に邪魔されて

薄まりやすくなります。

これを『記憶干渉』と呼びます。

ワーキングメモリを鍛えるには、

こうした『記憶干渉型』の

脳トレが効果的です。

何かを覚えたあと、

他の情報を入れて前の記憶に

干渉する作業をし、

ふたたび最初の記憶を思い出す。

こういった脳の使い方を

日頃からしてみてください」

物忘れを予防するには、

仕事や家事などで

「ワーキングメモリが

使われていることを

意識するのも大切」と篠原さん。

例えばいくつもの作業を

同時に行うとき、

「私のワーキングメモリが

鍛えられている!」と

考えると良いかもしれません。

【脳トレの答え】

Q2:カモの口が開いている。

ウシの模様が違う。

ゾウがリンゴを持っていない。

亀の甲羅の模様が違う。

ウサギのヒゲがない。

ヘビの長さが違う。

Q3:B(A=4、B=12)

Q1とQ4:3種類(クマ、キリン、シカ)

「とっさに名前が出てこない……」。

思い出せない悩みを解消する

「記憶力を高める3つの方法」

「頭の回転が速くなる」

「誰でも脳の機能が向上しそう」

「脳の老化防止に使える」

「ゲーム感覚で小学生でも楽しめる」

「たとえるなら、脳のストレッチ」

「集中力や記憶力が伸びた」などの

声が届いた、くり返し楽しんで使える

『1分間瞬読ドリル』は、

何歳からでも6つの力が

飛躍的に伸びます。

間違ってもOK。

1分間で与えられた課題を

見ていくだけで、

「記憶力」

「思考力」

「判断力」

「読解力」

「集中力」

「発想力」が

抜群にあがります。

子どもには、これから必要とされる

「考える力」や勉強脳が磨かれ、

覚えに不安がある

シニアはボケ防止に使える、

そして、大人は脳機能を

高めていくことができるのです。

10歳から100歳まで、

誰でも簡単に続けられる

『1分間瞬読ドリル』で、

脳をよくしていきましょう!

● 40代から始める

・上司に聞かれたとき、

記憶が曖昧で

「後で確認して連絡します」と

すぐに答えられなかった……

・セミナーやイベントで話しかけられ、

「この人、どこかで会った気がするけど

名前が出てこない……」と焦る

・急に上司に話かけられ

「Aプロジェクトの進捗報告、

B資料の準備、

Cの確認もよろしく」と

口頭で複数指示される。

メモを取れず、後から

「Bってなんだっけ?」と困る

・資格試験の勉強をしていても、

なかなか頭に入らない。

もう年かな……?

仕事をしていると、

誰しもこのような

経験があるでしょう。

年齢を重ねると、

新しいことが覚えにくくなり、

覚えたことも

忘れてしまうことが多くなります。

しかし、年齢を重ねると記憶力が

衰えると言われますが、

脳は筋肉と同じように、

使えば鍛えることができます。

新しいことを覚えやすくし、

覚えたことを

忘れにくくするためには、

「記憶の仕組み」を理解し、

それを活かしたトレーニングを

日常に取り入れることが大切です。

そこで、記憶力を高める

3つのポイントを紹介します。

● 1. 覚えるタイミングを工夫する

脳は「最初」と「最後」に

覚えたことを記憶しやすい

特性があります。

これを「初頭効果」と

「終末効果」と呼びます。

よく、本を読んだときに、

最初に書いてあったこと、

最後に書いてあったことしか

覚えていないなんてこと、

よくありますよね。

これが脳の特性です。

仕事の合間や通勤時間、

朝のひとときなど、

短い時間を区切って

情報を確認すると、

効率的に

記憶を定着させましょう。

たとえば、朝の10分で

今日覚えたいことを

ざっと確認したり、

夜寝る前に覚えたことを

軽く復習したりするといいでしょう。

● 2. 視覚化して覚える

文章だけではなく、

図やイラスト、

マインドマップを使うことで

記憶の効率がアップします。

視覚的な情報は脳に強く残ります。

例えば、資料の内容を

箇条書きだけでなく、

矢印やフローチャートで

整理してみるのも良いですね。

● 3. 感情と結びつける

感情が伴う情報は記憶に

残りやすい傾向があります。

新しい知識を覚えるときに、

驚きや喜び、興味といった

ポジティブな感情を意識的に

結びつけると効果的です。

重要なデータに

「これは会議で絶対必要!」などと

意味付けをして覚えたり、

会議に参加する上司の顔を

イメージしてみたりしましょう。

『1分間瞬読ドリル』は、

毎日たった1分で記憶力や

発想力を鍛えることが

できるドリルです。

視覚化して覚えたり、

感情と結びつけたりする脳力を

鍛えることも可能です。

自宅で過ごす時間が

増える年末年始、

家族で、3世代で

楽しんでいただけます。

1分の積み重ねで、

脳を鍛えましょう。

いかがでしたでしょうか?

まだ間に合いますね!

諦めずに脳を

鍛えていきましょうヾ(*´∀`*)ノ

家でTVを見ている時は

声に出してみたり

何かと紐づけて記憶に

今、残してるぞ!って

意識してみたり

楽しんでみようと思いました😃

それではカード占いのコーナーです!

担当カードを週替わりにさせていただきました。

今週の担当は

ラブオラクルカードさんです。

よろしくお願いいたします。

それでは

ラブオラクルカードカードさん

よろしくお願いいたします。

本日の占い内容

「今の私に必要なメッセージを教えください。」と

ラブオラクルカードさんに聴いて

宇宙や高次元からのエネルギーが選んだのは

以下の3枚となります。

お好きなカードを1枚選択していただきます。

左:「ピ」真ん中:「リ」右:「ナ」

向かって

左:「ピ」

真ん中:「リ」

右:「ナ」

結果は「ピ」から順に発表する

手法で占わせていただきますね😊

「ピ」を選択されたみなさまは

こちらのカードが出ました。

宇宙や高次元からのメッセージ…

恐れ

「リ」を選択されたみなさまは

こちらのカードが出ました。

宇宙や高次元からのメッセージ…

安全な場所

「ナ」を選択されたみなさまは

こちらのカードが出ました。

宇宙や高次元からのメッセージ…

自由

左:「ピ」真ん中:「リ」右:「ナ」

みなさま結果はいかがでしたか?

カードに記載されているアドバイスを

なるほど🤔と

受け入れていただければ幸いですm(_ _)m

最後はこちらのコーナーです!

ハイクオリティヒーラー:ピリナ愛が

勝手にお祝い👏

Hauoli la hanau(ハウオリ・ラ・ハナウ)

(誕生日おめでとう!)

本日2024年12月23日(月)

お誕生日の方

🌸おめでとうございます🌸

誕生花:「センニチコウ」

「ユーリオプスデイジー」等

今日は何の日?

上皇の誕生日

改正民法公布記念日

東京タワー完工の日等

最後までお読みいただき「Mahalo(マハロ)」

(ありがとうございました)

みなさまにたくさんの「Hauʻoli(ハウオリ)」

(happy)が訪れますように…🍀

「A hui hou(ア・フイ・ホウ)✋」(またね!)