OPBベースについて備忘録

世界初のフレット付エレキベース

1951年、fenderが現在のエレキベース元祖とも言える、フレット付エレキベースを発売しました。その名は「プレシジョンベース」。

ウッドベースが主流の時代。

アンプに繋いで大きな音が出せるベースは革新的だったようです。しかしながら、新しい物や技術には未完成な部分が多くあるのも事実です。

でも、そんな時代のベースに私は一目惚れしてしまいました。(しかしながら当時のフェンダーオリジナルは高すぎるので、オリジナルに近い仕様の国産メーカーのOPBタイプを購入しました)

OPBについて調べて分かったことや、弾いてみて分かったことを備忘録として書いてみます。

ボディ形状とデザイン

パッと見ると全体的にテレキャスターのような印象を持ちます。特に細身のヘッドやノブまわりは非常に似ていますね。また、ジャックはテレキャスターと同じく下についています。先に発売されていたテレキャスターをベース化するという発想で作られていることが分かります。

スラブボディと表現される本体は横から見るとまるで一枚の四角い板のようです。角は丸めてあるものの、演奏しやすいとは言えないです(まだ慣れていなかった頃、長時間練習したら右腕にアザのようなものができました)。

ピックガードはかなり大型で特徴的な形です。フィンガーレストは下についています。当時はサムピッキング奏法が主流だったのでしょうか。

剥き出しのピックアップ

ピックアップはケースすらありません。剥き出しのシングルコイルがひとつだけフロント側に設置されています。2弦と3弦のポールピースが少し飛び出しているのが特徴的ですね。

そのポールピースですが、各弦にひとつずつしかありません。そのせいで乱暴に弾くと弦振動を拾いきれないと思われます。なんでそう思うのかというと、現在のプレシジョンベースには各弦に2個ずつポールピースがあるからですね。これが繊細なベースと言われる理由でしょう。

そんなピックアップですが、意外にも素直で綺麗な音がします。思ったよりノイズも少ないですね。

しかしながらボディ振動が多いせいか、強く弾いているとピックアップ固定のネジが緩んで少しずつ高くなっていくので注意が必要です(これは私の個体だけな気もしますが)。

なお、ピックアップに親指を乗せて指弾きするとグラグラと揺れます。破損したという話もあるのでやめておいたほうがいいです。

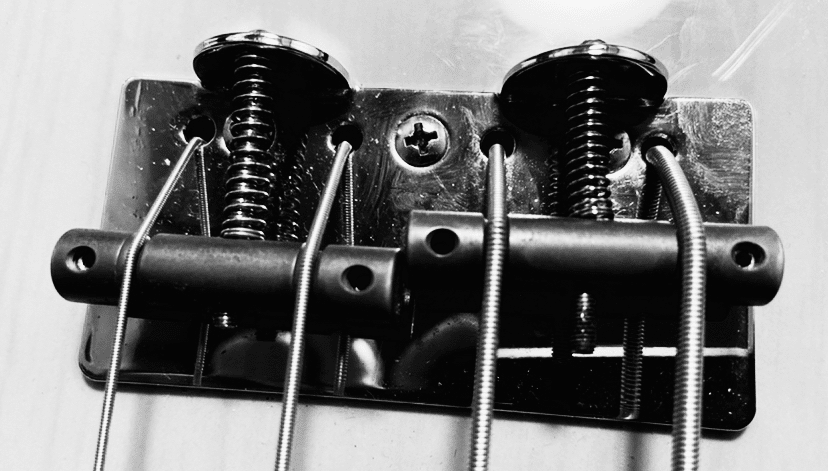

ブリッジ

ブリッジはとても簡素なものです。オクターブチューニングはかなり難しく、弦高が高くなりがちです。

テレキャスターと同じく裏通しの仕様なのでボディやネックに弦の振動が多く伝わっていることを感じられます。よく強いと言われている弦のテンションの違いはわかりませんでした。ちなみに裏通し用の長い弦は普通の弦より価格が少し高いのでお財布に優しくありません...。

演奏

ピックアップがフロントのみなので丸い音になりがちな気がします。フィンガーレストの位置を考えると、当時はかなりフロント側でピッキングしていたはずです。比較的ウッドベースに近い音になるのはこれが理由かもしれません。

磁界の狭いシングルコイル1つなので弾き方が最も重要かと思います。あとは角ばったボディに慣れればなんとかなります。

ネックはプレベらしく太いです。ジャズベースの細身のネックに慣れていた私は慣れるまで運指に苦労しました。

ピック弾きも意外といけます。ただし、強く弾きすぎないように加減が必要です。シンプルなブリッジのおかげでブリッジミュートはとてもやりやすいです。

ツーフィンガーなら親指をボディに置いて弾いてあげたほうが良いです。もしくはサムレスト追加ですね。

わりとスラップとの相性は良い音な気がします。ただ、フィンガーレストが当たると痛いので外したほうが良いでしょう。

1弦をバチバチと下方向に強く弾きすぎると、ピックアップに弦が引っかかって大変なことになります。これは私のテンションが上がって乱暴に弾いてたせいで通常は問題ないです。

音さえ作ればロックでも普通に使えます。

まとめ

OPBタイプの悪口のようになってしまいましたが、冒頭にも書いたようにオリジナルは未完成な部分が多くあるベースですので仕方ないところですね。

一目惚れして勢いで付き合ってみると色々と嫌な部分が見えてくるものです。しかしながら個性的なものが好きなのでどうしようもありません。

購入して4年、そろそろ少し手を加えてみようかと思ったので、ノーマルの仕様を忘れないように書き記しました。

以上です。