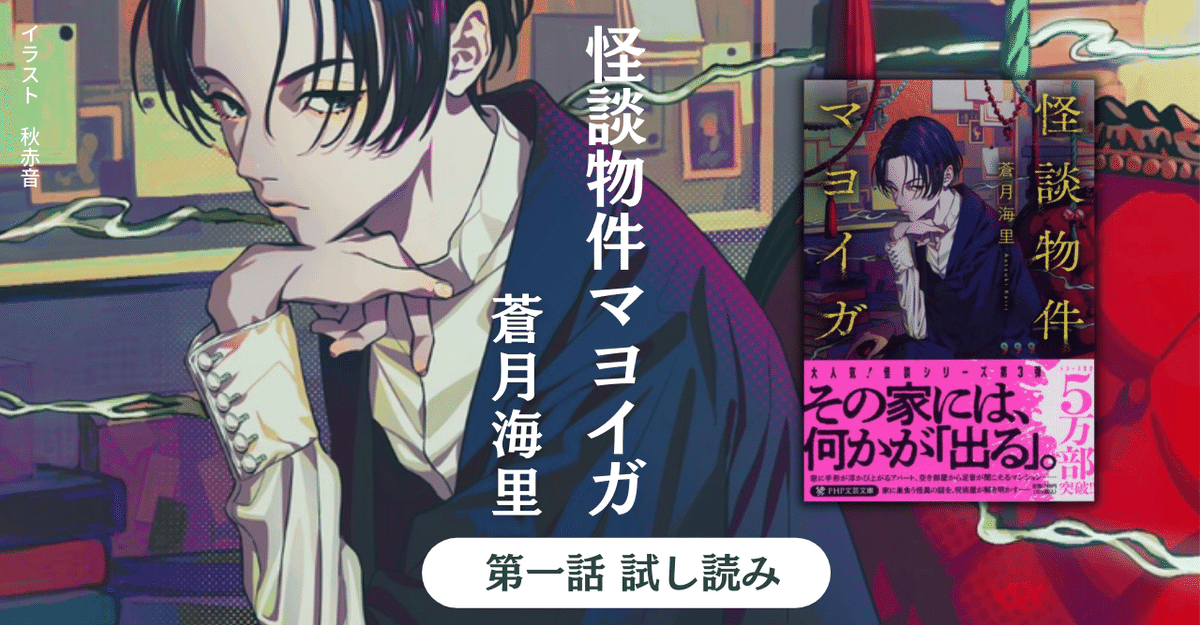

【試し読み】『怪談物件マヨイガ』(蒼月海里著)第一話公開

2022年7月8日発売予定、蒼月海里の「怪談」シリーズ第4弾『#怪談物件マヨイガ 蠱惑の呪術師』の発売に先駆け、シリーズ第3弾『#怪談物件マヨイガ』の第一話を公開しています!

あらすじ

その家には、何かが「出る」――。累計5万部突破の大人気怪談シリーズ第三弾!「不動産会社マヨイガ」の新入社員である榊は、社員寮に入居して以来、自宅でも職場でも奇妙な出来事に見舞われていた。そんな榊の前に「呪術屋」を名乗る男が現れ、「君は、呪われている」と告げてきて……。下半身のない遺体が見つかった貸し店舗や、物が次々となくなる高層マンションなど、「家」に巣食う怪異の謎を解く「呪術屋」の活躍を描いた、ホラー小説。文庫オリジナル。

それでは、第一話をお楽しみください!

第一話 榊の焦燥

九重庵(ここのえ・いおり)が目を覚ますと、見なれた天井があった。

窓からは、朝日が遠慮がちに事務所を照らしている。半地下にあるため、窓が異様に高いのだ。

どうやら、事務所のソファの上で眠っていたらしい。九重は、『仕事』が終わったのが明け方だったことを思い出した。

「おい、呪術屋! 戻ってんのか?」

乱暴なノックとともに、近所に住まう知人が廊下から声を投げる。

九重は「ああ」と返事をしながらも、夢の内容について考えていた。磯の臭いが鼻の奥から離れない。目を閉じれば瞼の裏に、やけに太った魚の鱗のぬめり具合が鮮明に思い起こされた。

何かが、始まっている。

そう感じる九重に、外にいる知人は飯に行こうと誘ってくる。

だが、九重は「いや」と応じた。

「これから、『仕事』だ」

九重は立ち上がり、ハンガーラックに掛けた漆黒の上着をまとったのであった。

給湯室の蛍光灯は、夜になると決まってチカチカ点滅をする。

インスタントコーヒーにお湯を注ぎながら、榊誠人(さかき・まこと)は給湯室の隅を視界から遠ざけていた。

点滅する時、一瞬だけわだかまる闇の中に、何かがいるような気がしたからだ。

「はぁ、今日も残業か……」

市ケ谷駅から徒歩十分の場所にあるオフィスは、古いビルの中にある。

どうやら会社の持ちビルらしく、新しいビルに移転するという選択肢はないらしい。水道管はあちらこちらにガタがきていて、先日も業者がやって来たばかりだ。

給湯室の蛍光灯だって、つい先週、榊自身が取り換えたばかりである。

それでも点滅するのは、蛍光灯がハズレだったか、設備の方に問題があるかのどちらかだ。

「と、思いたい」

第三の選択肢は、意識して除外した。

榊は手早く、インスタントコーヒーをかき混ぜてしまう。そんな榊の背中に、声がかかった。

「お疲れさま。残業大変だね」

年配の男性の声だ。

「ははっ、どうも。また一人辞めちゃったんで、仕事が追いつかなくて」

榊は苦笑しながら振り返った。だが、そこには薄暗い廊下があるだけで、誰もいなかった。

ジジッ……ブツン……と頭上で蛍光灯が呻きながら点滅している。

男性の声はすぐそばで聞こえたし、足音は聞こえなかったのに。

「か……」

榊はマグカップをむんずと摑み、給湯室を飛び出した。

「柏崎さん!」

照明が煌々とついた事務所に戻り、パソコンの画面を齧りつくように見ている上司に駆け寄った。

柏崎と呼ばれた女性社員は、眼鏡を持ち上げつつしかめっ面をよこす。

「飲み物を持ったまま走らない。零したら掃除が大変だろう」

「すいません! って、そんなことより、給湯室で……」

「また給湯室の電気がつけっぱなしじゃないか。ほら、消してくる」

柏崎は、薄暗い廊下の向こうにある給湯室を眺めながら、榊を窘めた。

「いや、もう行きたくないですって! 聞こえたんですよ、男の人の声が!」

他に誰もいないのに、と榊はがらんとした事務所を見渡す。

今、このフロアには榊と柏崎以外はいない。他のフロアには別の会社が入っているらしいが、フロア間を容易に行き来出来ない仕組みになっていた。

「誰もこのフロアには来てないぞ。だから、それは気のせいだ」

「ハッキリと聞こえましたって!」

「それなら――」

柏崎が困ったように口を開こうとしたその時、事務所の電話が鳴り響いた。

「ひえっ」

顔が青ざめる榊に、「入社して三日の新入社員か」と呆れつつ、柏崎がさっさと電話に出た。

「はい、マヨイガです。あっ、お世話になっております」

どうやら、顧客からの電話だったらしい。榊はひとまず、胸をなでおろしながら隣の席に着いた。

不動産仲介会社マヨイガ。

それが、榊が新卒で就職した会社であった。

実家の田舎暮らしが嫌で上京した、というありふれた理由で、この市ケ谷にある会社に入社した。不動産会社の仕事を希望したのは、東京の物件に興味があったからで、この会社を選んだのは社員寮があるからだった。

そんなぼんやりとした動機で業界未経験者の榊がすんなりと採用されたのは、この会社が深刻な人手不足だったからである。

「よし、待っていた返事が来たから、今日はもう上がれるな。君も、さっさとその仕事を終わらせるといい」

「あっ、はい!」

榊はコーヒーをグイッと飲み干すと、パソコンのキーボードに全力で指を走らせて、残っていた仕事を終わらせる。

「終わりました!」

背筋を伸ばして報告する榊に、「帰っていいぞ」と柏崎はキーボードを叩きながら言った。

「柏崎さんは?」

「メールをあと三件送ったら終わりだ。トラブルさえなければな」

「それじゃあ、僕も残ります」

「いいや。うちは残業代をじゃぶじゃぶと出せるような会社じゃないんだから、さっさと帰れ」

「それじゃあ、タイムカードを切るんで」

意固地な榊に、柏崎は胡乱な視線を向ける。不審がらせてしまったな、と榊は慌てた。

「その、外はもう暗いですし、女性を一人でオフィスに残すのもよくないと思ったんです。僕も市ケ谷駅を使ってますし、送りますよ」

「君は古風な紳士だな。気持ちは有り難いが、まずは給湯室の電気を消してくれ」

「ひぃ!」

榊は思わず悲鳴を漏らす。給湯室の照明は、相変わらず点滅していた。

「靖國神社の前を一人で通るのが怖いんじゃないのか?」

さらりと言った柏崎の言葉は、榊の図星を的確についた。

会社から市ケ谷駅に行くには、靖国通りを通らなくてはいけない。その脇には、鬱蒼と茂る木々に囲まれた靖國神社が鎮座していた。

靖國神社の始まりは、明治二年(一八六九)に建てられた招魂社である。以来そこには、国家のために戦った人々が祀られていた。

「あ、あそこで、白い影を見たって、うちのビルに入ってる会社の人がエレベーターホールで話してて……」

「出たとしても、大変な時代を生きた人達の霊だろう。安らかに眠れるように祈っておけ」

「……はい」

合理的かつ人道的な柏崎のアドバイスに、榊は二の句が継げなかった。すごすごと給湯室まで足を運び、胸中で念仏を唱えながら照明のスイッチを切った。

途端に、しんと辺りが静まり返る。周囲が闇に包まれる中、柏崎のキーボードを叩く音だけが遠くから聞こえてきた。

榊は足早に事務所まで戻る。その頃には、柏崎は最後のメールを送信しているところだった。

「終わったぞ」

「帰りましょう!」

榊は、いそいそとタイムカードを切る。柏崎もまた、さっさとタイムカードを切った。

柏崎が事務所の照明のスイッチを切ると、フロア内はいよいよ闇に閉ざされた。

非常灯だけがぼんやりと廊下を照らし、エレベーターのパネルがやけに光って見える。

「か、柏崎さん、殿は任せてください……!」

「背中に張りつくな。暑苦しい」

柏崎は、背がすらりと高くて精悍な顔立ちをしている。更には三センチくらいのローヒールを履いているので、頼もしさは宝塚歌劇団の男役さながらであった。

それに対して、榊はひょろりとした男性だ。よくいえば優しげ、悪くいえば頼りない顔つきなので、対照的だった。

エレベーターがやって来ると、榊は闇から逃げるようにカゴへと乗り込んだ。勿論、柏崎に張りつくように立つ。

「はぁ、光だ……」

「君は意外と怖がりなんだな」

柏崎は、榊をまじまじと見つめる。

「恐怖耐性は人並ですから……! 柏崎さんこそ、怖くないんですか。あんなオフィスで!」

「怖いと思う人間は辞める。私は辞めていない。そういうことだ」

「鋼の心臓……」

榊は、畏怖の目で柏崎を見つめる。それに対して、彼女はどこ吹く風だ。

時折、オフィスでは奇妙なことが起こる。

つけっ放しだったはずの照明が消えていたり、給湯室でお湯が勝手に沸いていたり、防犯カメラに謎の白い靄が映っていたり、残業をしていると声をかけられたりする。

そのせいか、人員を補充しても追いつかないほど、辞めていく人が後を絶たない。だから、本来ならば残業をせずに済むほど有能な柏崎も、残業せざるを得ないほど仕事を抱えているのだ。

「君も耐えられなくなったら辞めるという選択肢もあるぞ。こちらとしては戦力の卵がいなくなるのは痛手だが、健康を害してまで仕事を続ける必要はないからな」

エレベーターが一階のエントランスホールに着くと、柏崎は足音をカツカツと響かせながらビルを後にした。

「ぼ、僕は辞めません! 柏崎さんがいるので!」

「その気持ちは有り難いが、社員寮があるので、というのが一番の理由じゃないのか?」

追いすがる榊に、柏崎はさらりと言ってのける。またもや、図星をつかれてしまった。

「うぐぐ……、それもありますけど……」

「面接の時、社員寮を熱烈に希望したと人事から聞いているよ。賃貸に住もうとは思わなかったのか?」

「東京の賃貸って、高いじゃないですか。山手線の内側なんて特に。山手線の外側からだと、市ケ谷って少し遠いイメージがあるし」

市ケ谷は、山手線の内側エリアでも中心に近い。なにせ、徒歩で皇居に行ける場所である。

榊の意見に、柏崎は「うーん」と唸ってしまった。

「っていうか、我が社の社員寮がある場所って、池袋じゃないですか! 市ケ谷駅から東京メトロ有楽町線で一本! 通勤するには便利だし、会社に近過ぎないから休日はのびのび出来るし、しかも、池袋じゃないですか!」

榊は池袋を強調する。

池袋といえば、地方民にとって憧れの場所の一つだ。デパートから若者向けの商業施設まであるし、大きな家電量販店もあるし、アミューズメント施設が豊富だ。

昔は治安が悪いと言われていたけれど、最近は、ファミリー向けの公園も増えて住み易い場所になっている。いろんな意味で有名な池袋西口公園も、今やオシャレなイベントスポットだ。

「家電量販店が充実しているのはいいですよね。休日はよく行くんですよ。ゲームを買いに」

やっぱりパッケージ版がいい、と語る榊だったが、そんな彼を、柏崎は無言で見つめていた。

「あっ、なんかすいません。自分語りをしちゃって……」

「いや、いいんだ。君があの社員寮で充実した生活を送れているなら、それで……」

柏崎は、ふっと目を伏せる。気まずそうなその表情は、はきはきした彼女にしては珍しいなと、榊は思った。

やがて、二人は市ケ谷駅に到着する。靖國神社前を通ったはずだが、榊は柏崎との話に気を取られていて気づかなかった。

市ケ谷はオフィスが集中しているためか、榊達と同じように帰路につく人達でごった返している。

通路の脇で立ち止まると、不意に柏崎が尋ねた。

「あの寮、妙なことはないか?」

「妙なこと、ですか? 南側が開けているのに、なんか暗いってことくらいですかね。あと、隣人がちょっと煩いです」

「隣人が?」と柏崎は怪訝な顔をする。

「いや、ヤバいってほどじゃないんですけど、深夜に帰って来るみたいなので、生活音が響くんですよね。あと、誰かを連れ込んでいるみたいで、壁越しに話し声が聞こえるんですよ」

それほど広くない1Kのマンションなので、二人で暮らすには少し窮屈だ。友人を連れ込むのがせいぜいといったところだろうか。

隣人のそれは、大声で話しているという風ではない。低い声でぼそぼそと喋っているようなので、注意し辛いのだ。

「柏崎さん?」

顔をこわばらせて口を噤む柏崎に、榊は首を傾げた。

「榊、言い難いんだが……」

「何か……?」

「お前の隣の部屋、空き室だぞ」

「……えっ」

さあっと背筋に冷たいものが走る。「空き室?」とオウム返しに尋ねてしまった。

「そうだ。実はあの寮、うちの会社の人間は、誰も住んでいないんだ。いくつかの部屋は、賃貸になっているが……」

「そ、それじゃあ、上とか下とか、斜めにある部屋の人の声かも。ほら、集合住宅って独特の響き方をするじゃないですか。下の部屋からの騒音だと思ったら、斜め下だったっていう事例もありましたし……」

榊は、ありったけの知識をかき集めて反論する。だが、柏崎は渋い表情のままだった。

「なあ、榊。落ち着いて聞いてくれ」

「は、はい……」

「あの寮、以前は他の社員が使っていたんだが、誰も長続きしなかった。妙なことが起こるとか、気持ちが悪いという理由で退去する連中が後を絶たなかった。だから、一部は賃貸にしたんだが――」

「夜遅いお仕事の人達しか来なかったとか……?」

「いいや。どの入居者も、すぐに退去してしまったんだ。敷金・礼金を払っているのに、一週間でいなくなった入居者もいる」

まるで、何かから逃げるように。

榊はごくりと、固唾を吞んだ。

「えっ、待ってください。それじゃあ、あのマンションに住んでいるのは僕だけってことですか?」

「そうだ」

上司の口から重々しく紡がれた言葉に、榊は目を剝いた。最早、悲鳴は声にならなかった。

「私は正直、君があの寮に入るのは反対だった。だが、君の強い要望があったということでな……。上は物件を少しでも埋めたがっていたし……。もし、君に異常があれば、その時に報せてそれとなく説明しようと思ったんだが……」

「健康ですよね、僕」

「それで、今このタイミングになってしまったということだ」

悪かった、と柏崎は目を伏せる。

「だが、君が妙な体験をしていることはわかった。私も手伝うから、ちゃんとした物件を探そう」

「い、いえ、大丈夫です!」

榊はそう言ってから、ハッとした。断られた柏崎は、信じられないものを見るように目を丸くしている。

何故、上司の申し出を断ってしまったのか。榊は全くもって、わからなかった。

「本当に、大丈夫なのか……?」

柏崎は問う。榊もむしろ、自問自答したいくらいだった。

「大丈夫です、たぶん。話し声だって、外から聞こえてきたのかもしれないし……」

榊の部屋は二階だ。道路にも面しているし、通行人の声が聞こえてもおかしくない。

きっとそうだ、と自分に言い聞かせる。

柏崎はしばらくの間、榊を心配そうに見つめていた。だが、榊が何も言わないので、彼女もまた、頭を振った。

「そうか……。君がそう言うなら、私はこれ以上口を出せない。だが、無理はするなよ」

「す、すいません……」

「私こそ悪かった。妙なことを言ったな。じゃあ、また明日」

総武線で帰宅する柏崎は、地下鉄に乗る榊に別れを告げる。「お疲れさまでした!」と榊はその背中に頭を下げた。

上司の足音が雑踏に紛れるまで、自分が拒絶してしまった背中を直視出来なかった。

説明出来ないことは怖い。

その中に、幽霊の類も含まれていた。

だが、榊は生まれてこの方、幽霊を見たことがない。霊感と呼ばれるものがあるわけではないようだ。

では、いないはずの隣人の声も、通行人の声か幻聴ではないだろうか。

前者の方が現実的だが、後者だとしたらオフィスでの出来事も説明がつく。もっとも、病院で診てもらう必要がありそうだが。

社会人になったばかりだし、ストレスがあるかもしれない。実際、胃が痛くなるようなクレーム処理もしなくてはいけなかった。

柏崎がいるから会社を辞めないというのは、建前ではなかった。

入社直後に大きなミスをしてしまい、あわや客とのトラブルになりかけたのだ。

だが、柏崎が巧みにフォローしてくれたお陰で、事なきを得た。

(その他にも、慣れない仕事でもたついている僕を、柏崎さんは何度も助けてくれた。上司だから、っていうのもあるかもしれないけど、親身になって面倒を見てくれるしさ。ちゃんと一人前になることで、少しでも恩を返したいなぁ……)

地下鉄の有楽町線に乗ったら、池袋駅までは考えごとをしているうちに着いてしまう。

池袋駅は、会社帰りの人々に加え、遊び歩く若者達で溢れている。そういう榊も若者だが、就職してからは友人と飲みに行く体力もなかった。

今も、眠気が泥のようにまとわりついている。

通路で点々と転がっている中年男性達を見て、自分もその仲間に入りたいとすら思った。今ならば、床や土の上でも熟睡出来そうだ。

東口から出て賑やかな家電量販店の前を通り過ぎ、ハレザ池袋を横目に首都高の下まで歩き、遠くの東京スカイツリーを眺めながら陸橋を渡る。

その先に、住宅街があった。社員寮があるのは、その一角である。

社員寮となっているのは、ビルの隙間にねじ込まれるように建つマンションだ。

どの部屋も明かりがなく、真っ暗だった。つい昨日までは、まだ誰も帰って来ていないのかと思っていたのに。

「はぁ……」

誰も住んでいない、という柏崎の言葉が頭の中で反響する。

柏崎が把握していないだけでは、と思ったが、しっかり者の彼女に限ってそんなことはないだろう。

「でもまあ、マンションを独占出来ると考えれば気が楽かな」

勿論、どの部屋も使いたい放題というわけではないが、廊下で他の住民に気を遣わなくてもいいというのは楽だった。

前向きに生きよう、と榊は思う。せっかく、都心のいい物件に住めるのだから、と自分に言い聞かせた。

だが、マンションに入ろうとした榊は、ふと、街路樹の下に人が佇んでいるのに気がついた。

「わっ……」

思わず声が漏れてしまう。完全に、夜の闇に紛れていたからだ。

そこにいたのは、黒服をまとった長身の男だった。

行き交う車のエンジン音や人々の雑踏に満ち溢れた都会の一角で、そこだけ空気が違っていた。

都会の街灯ですら、闇に包まれたようなその男を遠慮がちに照らす。

吸い込まれそうな烏羽玉の黒髪が、乾いた夜風になびいていた。目鼻立ちはよく整っており、物憂げな眼差しが絵になる。

むしろ、メランコリックなその青年の立ち姿は映画のポスターのようで、榊は「俳優かな」とすら思った。ここは池袋だし、芸能人が住んでいそうなタワーマンションもあるし、有り得ない話ではない。

だが、彼の視線の先にあるのが、自分が住んでいるマンションだというのは解せなかった。

(なんで?)

疑問に思いながらも、榊はエントランスに入ろうとする。

すると、あろうことか、青年は声をかけてきたではないか。

「待て」

「な、なんですか!」

つい、声が裏返ってしまった。だが、青年は気にした様子はない。

「君は、このマンションの住民か?」

「そうですが……」

答えてから、誤魔化した方がよかったかもしれないと後悔した。新手の特殊詐欺かもしれなかったからだ。

すると、青年は憂いを一層深めた表情で、こう言った。

「ここに住んでいて、妙なことはないか?」

「妙なこと?」

住民がいないはずの部屋から声が聞こえる、というのを思い出す。だが、それは気のせいかもしれないと打ち消して、首を横に振ってしまった。

「いえ、特には」

そう答えた榊を、青年はじっと見つめていた。

見れば見るほど、青年は容姿端麗であったが、だからこその居心地の悪さを榊は感じていた。

「あの、何か……」

及び腰の榊に、青年は唐突にこう言った。

「君は、呪われている」

「なんと……!?」

いきなり、何を言い出すのか。榊は耳を疑ってしまった。

「正確には、呪いに晒されている。引っ越すことを薦めよう」

「な、なんなんですか、あなたは。通報しますよ!」

通報という言葉には、青年は無反応だった。霊感商法や悪質な新興宗教の勧誘ならば、少しは怯むと思ったのに。

青年は、黒いコートの内ポケットを探ると、名刺を取り出した。手には、黒い革手袋をきっちりと嵌めていた。

「妙なことがあったら、俺に報せろ」

榊は押しつけられた名刺を見やる。そこには彼の名前と連絡先、そして、肩書きがあった。

「呪術屋、九重庵」

呪術とは穏やかな響きではない。

呪術というのは、呪いのことだろうか。呪いといえば、丑の刻参りしか思い浮かばない。不動産を取り扱っているのが不動産屋なら、呪術を取り扱っているのは呪術屋ということだろうか。

どちらにせよ、関わり合いになりたくない。

「それじゃあ、僕はこれで……」

ここは、社会人として穏便に済ませよう。

そう思った榊は、愛想笑いを張りつけながらそそくさとその場を後にする。九重の不動の視線を、背中に受け続けながら。

薄暗いエントランスと真っ暗な管理室が、榊を迎えた。

受付のような管理室は、常に無人だ。闇がじっとりとわだかまる場所から目をそらしつつ、榊は郵便受けをチェックしてからオートロックの扉の奥へと向かった。

がらんとした一階の廊下が続いている。頭上では、蛍光灯がジジッ……と呻くような音を立てていた。

こんなに暗かったかな、と榊は首を傾げる。つんとした黴の臭いが、漂っているような気がした。

いつもならば廊下の奥まで窺えた気がするが、今は暗くてよく見えない。夜のせいかもしれないと思いながら、やって来たエレベーターに乗り込んだ。

二階まではエレベーターですぐだ。階段もあるが、やたらと暗いので使いたくなかった。

二階に着いてカゴから降りると、やはり、暗い廊下が待っていた。

「あれ?」

榊は、違和感に気づいた。

榊以外に誰も住んでいないというのならば、何故、先ほどエレベーターを待ったのか。本当ならば、榊が出勤した時のまま、一階にあるはずなのに。

清掃業者が来たのか、やはり誰か住んでいるのかもしれない。

榊はそう思うことにした。もっとも、清掃業者だったとしても、帰る時に一階へエレベーターを止めるだろうけど。

榊の部屋は奥から二番目だ。足音を忍ばせながら慎重に廊下を行くが、どの扉の向こうからも物音がしなかった。

頭を過る柏崎の言葉を振り払いつつ、榊は自分の部屋に急いだ。

あの部屋だけが、唯一の癒しだ。廊下兼キッチンと六畳の洋室という狭い家だけど、あそこにいると妙に落ち着く。それもまた、マンションから退去したくない理由だった。

「ただいま!」

部屋の扉を開け放つ。

応じる者は誰もいなかったが、調理をしないため生活感のないキッチンと、壁が白い洋室が榊を迎えた。洋室の一角には、やけに存在感のあるベッドが置かれている。

「ああ……! 待たせて悪かったね、僕の寝床……!」

榊は上着も脱がないままベッドに横たわる。備え付けの簡素なベッドと、間に合わせの安いマットレスであったが、驚くほど寝心地が良かった。

すぐにまどろみがやってきて、夕食や入浴はどうでもよくなって眠りたくなる。

実際、この部屋に住むようになってからというもの、入浴は起床後になっていたし、夕食は取らないようになっていた。

柏崎のことは尊敬していたが、今の部屋から自分を引き離そうとするのはいただけなかった。

確かに、夜中に目が覚めた時に話し声は聞こえるけれど、そんなことはどうでもよくなるくらいに寝付けるのだ。もしかしたら、実家にいる時よりもよく眠れているかもしれない。

何故か、今日は少し黴臭いけれど。

「それが、君の歪みか」

「えっ」

先ほどの青年――九重の声だ。

慌てて飛び起きると、玄関で彼が扉に寄りかかっていた。

「ど、どうしてここに!」

「君がオートロックを開けた。そして、この部屋には鍵すらかかっていなかった」

九重はさらりと言った。

つまりは、榊がオートロックの扉を通過する時に、九重も入り込んだということか。オートロックのマンションに部外者が入り込む手口の定番だというのに、榊は全く気づけなかった。

その上、自分の家に鍵すらかけていなかったらしい。先ほどは疲れていたからだろうか。

いや、出勤する時にも鍵をかけていなかった気がする。嫌な予感がしてテレビ台の上を見ると、家の鍵が置かれたままだった。

その上には、埃が積もっている。一体、何日間鍵を持ち出していなかったのか。

「えっ、そんな……。鍵は確かに持ってたはず……」

鍵は毎回かけていたはずなのに、かけていなかった。自分の中で、何かが少しずつ崩れていくのがわかった。

「歪みを認識し、正常な判断が戻ってきたようだな」

九重は、榊の内心を見透かすように言った。

部屋の黴臭さが強くなった気がする。白い壁が黒ずんでいるような気もする。

榊はそれらから目をそらす。

気のせいだ。不安になっているせいだ、と。

だが、九重はずかずかと部屋に上がり込み、榊の頭をむんずと摑んだ。

「この場に淀んでいた呪いは、君の呪いと相性が良かったのだろう。だから君は、強固な呪いにかかってしまった」

呪い。なんて非現実的な言葉なんだ、と榊は思う。

この男が言っていることは荒唐無稽だし、柏崎の心配も的外れだ。

「やめてくれ……! どうしてみんなして、僕をここから追い出そうとするんだ!」

気づいた時には、榊は叫んでいた。九重をねめつけるが、彼は強引な仕草とは裏腹に、憂いと憐れみを含んだ目で榊を見つめていた。

「すまないな」

「えっ……」

突然紡がれた謝罪の言葉に、榊は完全に虚を衝かれる。九重の瞳から、目がそらせない。

「その呪い、俺に委ねてくれ」

「どういう――」

続く言葉は紡げなかった。

九重の瞳に――特に左目に吸い込まれそうになる。黒曜石にも似た美しい瞳の奥に、五芒星が見えるような気がした。

昔読んだ本に書いてあった気がする。五芒星は、魔除けの意味が込められているということを。

「うっ……」

チリッと目の奥が痛む。榊が顔を押さえると同時に、九重が手を離した。

強烈な黴の臭いが鼻を衝く。部屋はやけに暗く、蛍光灯がチカチカと点滅していることに気づいた。

「君の呪いを解いた」

九重の声がよく聞こえない。

誰かが、壁をしきりに叩いているからだ。入居者がいないはずの両隣の部屋から、壁を叩く音と怒号のような低い声が聞こえる。まるで、闖入者である九重を責めるように。

だが、九重は気にした様子はない。榊のベッドのマットレスを引き剝がし、床板に手をかける。

「このベッド、元からあったのか」

「そ、そうです……。備え付けのベッドで……」

とても寝心地がいいベッドだった。気に入っていたにもかかわらず、九重の蹂躙を止められなかった。

それどころか、ベッドを直視してはいけないと自身の直感が告げていた。

「ならば、これは君が来る以前に仕込まれたものだな」

九重はベッドの床板を外す。どうやら、元から隠し収納があったらしい。

その中から、九重は何かを取り出した。それがひどく不吉なものであるのを、榊は薄々と感じていた。

「これを見ろ」

嫌だ、と榊は思った。しかし、九重の言葉には逆らえなかった。

恐る恐る、九重が手にしているものを見やる。

「こいつが、この建物に呪いをかけていたようだ」

九重が手にしているのは、板切れだった。

しかし、頭のようなものと胴のようなもの、そして、足のようなものが見える。

まるで、人間のようだ。

それよりも、榊の目を釘付けにしたものがあった。

それは、ベッドの本体だ。今まで、シンプルな木製のベッドとしか思っていなかった。

だが、よく見ればひどく汚れていて、真っ黒な泥のようなものがべったりと付いていた。

自分は今まで、そんなベッドで眠っていたのか。

泥のような汚れはいつの間にか、部屋のあちらこちらに付いていた。どうやらそれが、異臭を放っているらしい。

だが、何の汚れだかわからないし、いつ付いたかもわからない。

ドンドン、と窓を叩く音がした。

ベランダの方を見やった瞬間、榊は悲鳴をあげそうになった。

窓ガラスに、黒い手形がぺたぺたと付いていたからだ。そしてそれは、榊の目の前で今も増え続けている。

「なんだ、これ……!」

「呪いは呪いを呼ぶ」と九重は手短に答えた。

「こいつらは、呪いだって……?」

「君もそのうちの一つだった」

「僕が、呪い……?」

そういえば、九重は榊の呪いというのも口にしていた。榊は呪われる覚えも、呪った覚えもない。

「君は自分のテリトリーに関して、強い呪いをかける性質のようだ。思い込みとも言われ、バイアスとも分類されている。これらによってもたらされる概念的な歪みが、『呪い』となる」

「歪みが……呪いに……?」

「君が抱き、俺が解いた呪いは、認知の歪み――すなわち、認知バイアスだ」

聞いたことがある。

先入観にとらわれて、物事の一部の側面にしか目がいかないという現象だ。

それを聞いて、妙に腑に落ちた。

他の住民がいないという柏崎の言葉を疑ってしまったし、話し声が通行人のものとも思っていた。それは、榊自身がそう思い込んでいた――いや、そう思い込みたかったのだ。

話し声は、ずっと両隣から聞こえていたのに。

「思い込みが強過ぎて、部屋の惨状に気づけなかったって……?」

怒号は今も続いている。とてもではないが、住めるような状態ではない。

「この呪具が、君が自身に掛けた呪いを増幅させて、周囲の怪異を正しく認識出来ないようにしていたのだろう。通常の思い込み程度では、君のような有様にならない」

バイアス自体は、日常でもよくあることだと聞いていた。だが、榊はあまりにも重症らしかった。

「恐らく、こいつは君が必要だったんだ。こいつ自身を守る、番人として」

人型の板切れは、九重に摑まれて悲鳴をあげているようにも見えた。ただの板切れではなく、妙に生々しいのだ。

「僕がここにいる限り、ベッドの中を探る人はいない……」

「そういうことだ」

唯一の癒しであったベッドも、今は忌まわしく汚らわしいものに見えた。あんなに汚れているのに、どうして気づけなかったのか。

ミシッと天井が軋む。「ひっ」と榊は短い悲鳴をあげた。

「そろそろ、限界だな。呪いを辿って誰が仕込んだのか調査したいところだったが、歪みがひど過ぎる」

九重は人型の板切れと向き合うと、慣れた仕草で印を切った。

「急急如律令。我が呪いにより解けよ!」

騒々しい部屋の中で、九重の澄んだ声が響き渡った。

その瞬間、ぱきっという乾いた音とともに、板切れが真っ二つに割れる。生々しさはあっという間に失せ、人の形には見えなくなった。

すると、凄まじい風に煽られたかのように、家の扉がバタァンと音を立てて開け放たれる。それは榊の部屋だけではない。マンション全体の部屋の扉が開いたような音がした。

黴臭い風が榊の周囲を横切り、廊下に吸い込まれるように消えていく。壁を叩く音と声も、あっという間に消えてしまった。

「い、今の……」

やがて扉は乱暴に閉まり、辺りには静寂が訪れる。

街灯の明かりが窓から入り、チラついていた蛍光灯もハッキリと部屋の中を照らすようになった。

そこで、榊は改めて部屋の惨状を認識する。

壁や天井いっぱいに黒ずんだ泥のようなものが付着していて、床には見覚えがない裸足の足跡がいくつもが残っていた。窓にも手形がたくさん残されていて、中には赤子と思われる小さなものもあった。

「清掃業者を入れることを薦める。引っ越した方が早いと思うが」

九重は、いささか同情的な眼差しで榊を見つめた。だが、気絶寸前の榊には、全く耳に入っていなかったのであった。

どうして実家から出たがったのか、薄れそうな意識の中で、榊は走馬灯のように思い出していた。

実家がある地域は、良く言えば風光明媚で、悪く言えばド田舎だった。その地域に住んでいる人達はみんな顔見知りで、余所者が来ればすぐにわかった。

「誠人君も、そう思うよね?」

そう尋ねられたら、「うん」としか言えなかった。

和を乱してはいけないというのが、暗黙の了解だった。同級生のリーダー格の人間の言うことは、絶対だった。

しかし、ある日、どうしても同意出来ないことがあった。その時も、「そう思うよね?」と尋ねられたのだが、榊は「そうかな?」と返してしまったのである。

本当は、「違うと思う」と答えたかった。だが、強く否定したら後が怖いと思って、曖昧な笑顔を張りつかせてやんわりと疑問を返した。

ところが、榊は翌日から、同級生達に無視されるようになった。「ごめんなさい。僕が間違ってました」とみんなの前で頭を下げるまで、針の筵に座らされているような日々が続いた。

このままこの地にいたら、自分が自分でなくなってしまう。共同体としてみんなと一つになって、自分の意見は出せなくなってしまう。

寄り添い合いたい人達はそれでいいのかもしれないけれど、榊にはそれが耐えられなかった。

だから、実家を出た。どんな目に遭っても社員寮から出たくなかったし、会社を辞めたくなかった。自分はちゃんと、個として生きたいから。

でも、あまりにも意固地になり過ぎていたのかもしれない。

「今の住まいから去って実家に戻るか、それとも、今の住まいにしがみついて実家には戻らないという二択だけではないだろう」

不意に、九重の静かな声がした。

混濁する意識の中で、榊は身の上をべらべらと喋っていたらしい。

「今の仕事を続けつつ他の住まいを探したり、別の会社に転職したりするという選択肢もある。君が考えているほど、世界は狭くない」

「……うん。きっとそうだ」

柏崎だって、新しい住まいを探そうと言ってくれていた。ちゃんと第三の選択肢を示してくれる人がいたではないか。

自分で自分にかけていた呪いが視野を狭くしていた。だけど、九重が解いてくれたから、もう大丈夫。

安心した榊は、完全に意識を手放したのであった。

翌日、榊は半泣きで昨夜の出来事を柏崎に報告した。

それを聞いていたオフィスの同僚達も、「やっぱり、あそこはヤバいと思ったんだよ」「無事で良かった」などと慰めてくれた。

同僚達は事あるごとに、「大丈夫?」と聞いてくれていたのだが、呪いにかかった榊には何のことだかわからず、「大丈夫」だと答えていたのだ。

共有部分に定期的に清掃に入っていた業者によれば、榊しか入居者がいないのに、何故か複数人の足跡を見つけたり、汚れるのが妙に早かったりしたという。

「で、そんなことがあったのに、あの部屋には住むのか」

柏崎は、再び転居の提案を拒否した榊を、呆れ顔で見ていた。

「いやぁ、だって、怪異の原因は取り除かれたし、部屋に清掃業者さんを入れてもらって綺麗になったら、別にいいかなって思いまして……」

実際、謎の話し声はぱったりとやんだ。出勤前に床掃除をしたが、百円ショップの掃除道具でも汚れが取れたので、専門家である業者の手にかかれば綺麗になるだろう。

わからないことはたくさんある。

わかっているのは、あの部屋はもう安全だということと、やはり立地は最高だということくらいだ。

「君は、妙なところで強かだな。業者は手配するから、その後は好きにすればいい」

「有り難う御座います!」

折れた柏崎に、深々と頭を下げる。

「それにしても、マンションに侵入したという男は気になるな」

「あっ、九重さんのことですか? 法的にどうかと思ったんですけど、ホントに、あの人のお陰で調子を取り戻したので……」

ベッドでよく眠れるというのも、呪いとやらで衰弱していたせいだということが発覚した。よく考えてみれば、夕飯も取らず、入浴もせずに眠ってしまうというのは、疲労が異常に溜まっていた証拠だった。

因みに、榊が気絶から目覚めた時、九重の姿はなかった。

榊の身体は、部屋の比較的汚れていない場所に横たえられていた。きっと、汚れた部屋で気絶している榊を憐れんだ九重が運んでくれたのだろう。

「その男を訴えるとかじゃない。手を借りるかもしれないと思っただけだ」

「呪術屋に、ですか?」

榊の問いに、柏崎は黙り込んでしまった。そんな彼女に、榊もまた息を吞む。

この会社は、表沙汰に出来ないことをたくさん抱えているのではないだろうか。

そんな疑念とともに、怪異とはまた違った恐ろしさを胸に抱くのであった。

★お読みいただきありがとうございました! 続きは製品版でお楽しみください。

『怪談物件マヨイガ』の詳細についてはこちら。