5分で覚える麻雀入門

「麻雀って聞いたことがあるけど、どんなゲームかわからない」という方に麻雀を5分で説明します。

麻雀はカードゲームの一種です

プレイ人数は4人が一般的で、3人や2人のルールもあります。

カードを組み合わせて和了形(ルールで定められた完成形)にするスピードを競います。この和了形を整えて手牌を公開することを和了と呼びます。一番最初に和了したプレイヤーが勝ちで、ひとり和了が出たら次のゲームに移ります。

また和了にはそれぞれルールによって定められた点数があり、ルールに定められた回数のプレイで点数をやりとりして、最終的にもっとも点数を持ったプレイヤーが勝者となります。

①使う道具

牌(カード)

卓(テーブルorマット)

これだけです。

ルールによってはサイコロや(点数を表すための)点棒などを使うこともあります。

卓の上にある牌(カード)には「置き場所」が三種類あります。

山「牌が裏(close)になっている場所」

手牌「自分の手持ち、つまり牌の表が自分にのみ見える場所」

河「牌が表(open)になっている場所」

②牌(カード)の種類

数牌(1~9までの数字が割り振られた牌)

萬子(ワンズ/マンズ)

![]()

筒子(ピンズ)

![]()

索子(ソーズ)

![]()

字牌(数字と関係のない牌)

![]()

各種4枚ずつ合計136枚使用が一般的。花牌と呼ばれるカードをこれに加えるルールもあります。

③ゲームの手順

①まず配牌(最初に牌を配る)し、13枚の手牌を構成する(手牌は13枚が一般的だが、16枚や4枚のルールもある)

②山から牌を1枚ドローし、手牌に1枚加える

③手牌の牌を1枚選び、河に置く

④以後、②と③を繰り返す

⑤誰かの手牌が和了形(ルールで定められた完成形)の14枚になった時点で手牌を公開し、和了宣言をすることで1ゲーム終了。和了形の組み合わせに応じて点数が加算される

⑥ルールによって①から⑤を決められた回数繰り返し、最終的にもっとも点数を持ったプレイヤーが勝利する

ネット麻雀やゲームアプリなら牌を1枚ドロー(抽選)し、いらない牌を1枚捨てるの繰り返しです。それ以外の操作は後述する「副露」だけです。この単純な操作を繰り返して「和了形」を目指します。

④和了形(ルールで定められた完成形)

13枚麻雀の場合

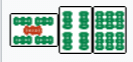

面子(牌3枚の組み合わせ)が4つ、雀頭(同種牌2枚の組み合わせ)が1つ完成した形を和了形といいます。

![]()

面子(3枚の牌の組み合わせ)×4+雀頭(同じ牌が2枚の組み合わせ。この場合は中)=14枚、で完成です。

これを4面子1雀頭と呼びます。例外として4面子1雀頭にならない形がありますが、最初は覚えなくても良いです。

面子には「刻子(コーツ)」と「順子(シュンツ)」の2種類があります。

刻子「同種の牌3枚の組み合わせ」

![]()

![]()

![]()

順子「連続した同系統の牌3枚の組み合わせ」(9から1には循環しない)

![]()

![]()

![]()

⑤副露

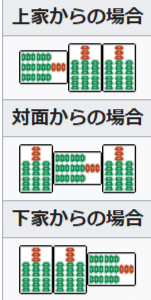

河に捨てられた牌1枚を自分の手牌にある牌2枚と組み合わせ「面子」を構成することが出来ます。ただし加えることが出来るのは直前に捨てられた牌のみで、それ以前の牌は取得できません。

これを副露と呼び、基本としてポンとチーの2種類があります。

(カンという副露もあるが、これは最初は覚えなくて良い)

副露は「晒す」という意味。他のプレイヤーが河に捨てた牌を取得できる代わりに、面子に必要な残り2枚の牌を手牌から選び、すべてのプレイヤーに見える形で「面子を晒す」義務があります。また「晒した面子」は手牌に戻すことが出来ません。

ポン

刻子を構成する副露。どのプレイヤーが捨てた牌でも取得することが出来る。「ポン」と発声が必要。

チー

順子を構成する副露。自分のひとつ前の順番のプレイヤーが捨てた牌のみ取得できる。「チー」と発声が必要。

ポンとチーの発声がふたりのプレイヤーに同時にされた場合、一般的にはポンが優先します。ただし発声の早さが優先するルールもあるので注意。

⑥和了

4面子1雀頭を揃え、かつルールで定められた他の条件(これはまだ覚えなくてよいが、役など)を満たしたときに、和了を宣言し、手牌を公開することで得点することが出来ます。4面子1雀頭の形以外にも和了出来る形はありますが、最初は覚えなくていいです。

和了には「ツモ」と「ロン」の2種類があります。

ツモ

山から牌をドローし、和了形が完成すること。「ツモ」と発声する。

ロン

他のプレイヤーが捨てた牌で和了形が完成すること。「ロン」と発声する。

まとめ

以上が麻雀の基礎となります。後はルール次第で「役」が必要となったり、他にも様々な和了条件や禁止事項がありますが、とりあえずネットやアプリでプレイする分には問題ありません。細かいルールはプレイしながら覚えましょう。

「役」がいらない麻雀には

アルシーアル麻雀

台湾麻雀

などがあります。これらは今回のnoteで学んだルールで十分に遊べます。

もっと普通の麻雀がプレイしたいという方は次回のnoteで「役」を覚えてください!