続・航空写真で城跡を観察する

前回の「航空写真で城跡を観察する」の記事では取り上げきれなかった面白い城がまだまだある。今回も城跡の利用方法や現状を航空写真で見ていこう。

城→学校パターン

すでに取り上げた「城→学校パターン」だが、城跡に学校が立地するケースは各地で多数見られる。

新潟県上越市の高田城の本丸跡には上越教育大学附属中学校が立地している。航空写真を見ると、学校が完全に堀に囲まれているのがよくわかる。2023年には地図情報制作会社のゼンリンが「日本一防御力が高い学校」としてツイッターに投稿したことでも話題になった。

長崎県五島市の福江城には長崎県立五島高校が立地している。福江城が完成したのは幕末にあたる1863年で、日本で最も新しい城とも言われている。1900年に本丸跡に旧制五島中学校が置かれ、戦後に五島高校となった。城跡には他に五島市立福江文化会館も立地し、「官公庁・公共施設パターン」にも当てはまっている。

城→神社パターン

城跡に神社が建てられているケースも多い。今回はその中でも特に旧藩主や藩祖をまつる神社に注目する。

山形県米沢市の米沢城に鎮座する上杉神社には、米沢藩の藩祖として上杉謙信がまつられている。江戸時代から城内に謙信をまつる堂があったが、明治期に神社となった。神社創建当初の一時期には名君として知られる上杉鷹山もまつられていた。社殿は地元出身の著名な建築家である伊東忠太によって設計されたものだ。

長野県上田市の上田城には真田神社が鎮座している。真田神社はもともと松平神社といい、旧藩主の松平氏をまつる神社だったが、後に歴代の上田藩主を全て合祀して上田神社と名前を変え、さらに現在では真田神社という名前になっている。

城→駅パターン

ここからはまだ登場していなかったパターンを紹介したい。まずは城跡に鉄道の駅が立地するケースを見てみよう。

広島県三原市の三原城は本丸に三原駅がつくられている。三原駅は山陽新幹線も停車する大きな駅で、航空写真を見ると城跡が駅に飲み込まれている様子がよくわかる。さすがにここまでいくと利用というより破壊という方が正しいかもしれないが、逆に考えれば北側の部分は駅前にもかかわらずよく残ったなという気もする。

三原駅から新幹線で二つ隣の福山駅も似たような立地をしている。広島県福山市の福山城の本丸は福山駅のすぐ北側に位置しているのだ。駅は内堀から三の丸にあたる場所にある。鉄道敷設時には、城の石垣を削って町の中心に線路や駅を作るという計画に対し、城下町が分断されてしまうことや人力車の客や宿泊客がいなくなることを危惧した住民から反対運動も起こったが、上京中の学生が帰郷して一日も早く鉄道を建設することが町の発展につながると訴えた結果、計画通り現在の場所に駅がつくられることになった。福山駅は1891年に開業している。

さらに、これまで紹介してきたパターンに当てはまらないユニークな城跡の利用方法を見てみよう。

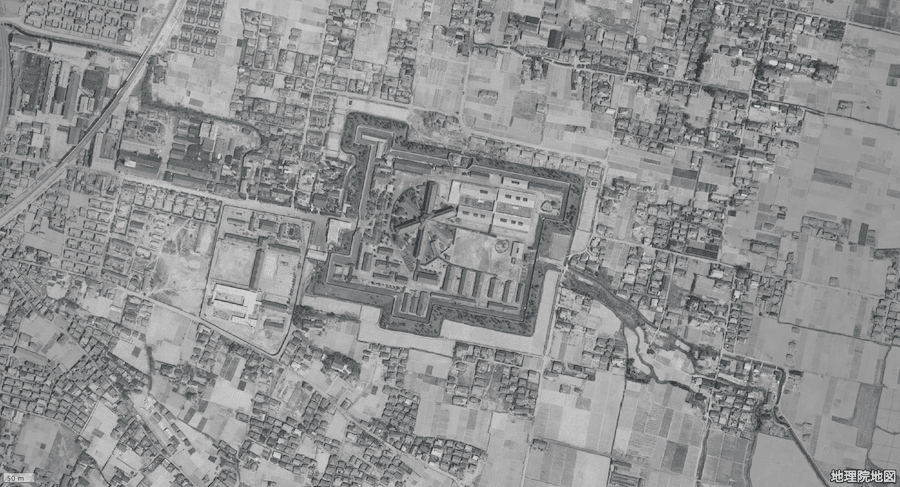

城→刑務所

1628年に伊達政宗が築いた宮城県仙台市の若林城は、現在は宮城刑務所として利用されている。1879年に城跡に宮城集治監という監獄が作られたのが宮城刑務所の始まりなので、若林城の歴史の三分の一以上は刑務所として利用されていることになる。1960年代の航空写真には、1973年まで残されていた六方向に放射状に伸びる獄舎が写っている。現在まで城の形が比較的よく残っているという印象を受けるが、同じ施設が占有し続けたために開発から免れたのがその要因であろうか。

城→自衛隊駐屯地

城は元来、軍事的な施設であったわけだが、現在でもなお軍事的拠点としての役割を担っている城がある。新潟県新発田市の新発田城の跡地は、大部分が陸上自衛隊の新発田駐屯地になっているのだ。城の敷地が明治維新後に軍の拠点として利用されるケースは各地で見られるが、今でも自衛隊が利用している例は珍しい。

城→温泉旅館

長野県飯田市の飯田城の跡地の一角には温泉旅館が建っている。昨今、超高額を支払うことで特別に城に泊まることができるという取り組みが各地で見られるが、飯田城は城の中に一般の宿泊施設が立地しており普通に泊まれるのだ。明治維新後に石垣や堀などが破壊されてしまったため城の遺構はあまり残っていないが、城内の旅館に泊まって飯田の町や山々を眺めれば、きっと昔の城主と同じ気分が味わえることだろう。

町中に残る城跡は、その町の歴史や町に住んできた人々の思いをよく表した姿をしていると思う。つくられた当初の役目を終えた後も、城跡は町とともに生き続けているのだ。

紹介した場所以外にも城跡は全国に数多く残っている。気になる城を航空写真で観察してみよう。これまでに挙げた利用パターンに当てはまる城はきっと他にも見つかるはずだ。もし珍しい利用方法を見つけた時は、ぜひ教えてほしい。