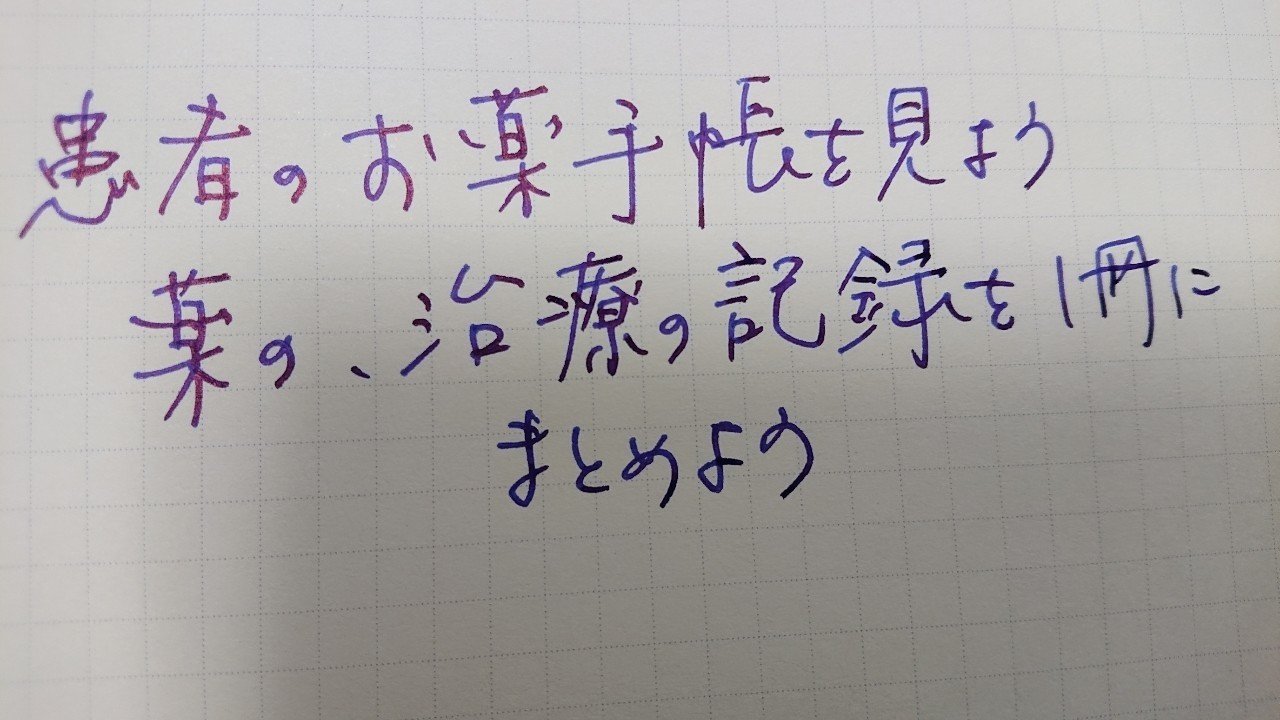

手書きを楽しむ、お薬手帳

こんにちは。今回は「お薬手帳」の活用方法についての記事です。

お薬手帳が導入されてもう20年ぐらいになりますでしょうか。最初の頃は「薬局がお金を取るため手段だ」とか言われていました。最初は調剤報酬も多かったのですが、普及されるにつれ、安くなっていきました。

昨今、電子処方箋の導入とともに患者が服用している薬を医療機関や薬局が簡単に見られるようにして、重複投与を防ぐという案が進行しています。

しかし、これだけでは重複投与は防ぎきれません。

1.もらっているからと言って飲んでいるとは限らず、別の時に飲むことが考えられる。

2.重複投与になる場合でも「前の薬は捨てて、今日の薬を飲んで」と指示する医師がいる

2.には理由がある場合があって、短期間(特に前の医師にもらった薬を飲みきらないうちに)同じ症状で別の医療機関を受診すると類似した薬が処方されます。しかし、患者側でどっちの薬を飲めばいいか判別できずに薬が重複する場合があります。患者がわかりやすいようにするため、後で出した薬だけにするというものです。

ただ、重複投与を避けるというだけがお薬手帳の役割ではありません。

https://medical.jiji.com/topics/1423

で医師のけいゆう先生(山本健人先生)が書かれているとおり、

既往歴(現在治療中の疾患)

治療中の病気の重症度

処方意図(医師同士の場合、処方する薬で処方意図がわかるように勉強している)がわかります。

既往歴、アレルギー歴を書く欄がお薬手帳の裏表紙にあります。そこにご自身や薬剤師、医師と一緒に書き込みましょう。

そして、お薬手帳の冊子が変わるたびに、その欄をコピーして貼り付けましょう。

そもそも、薬局からもらうお薬手帳の冊子を使わなければいけないという根拠はありません。

https://note.com/pharmfield2020/n/nd03a17b830f5

にもある通り、自分のお気に入りのノートを使用すれば自分にとって便利なお薬手帳が生まれます。

これをさらに効果的に使うための技術が「手書き」です。

1.薬の使用量を記載する。

・頓服の場合

<目的>

前回受診してから間に頓服の使用量を把握することで、

症状の程度を把握する。

今回頓服をどれだけ処方すればいいのか、

頓服に依存していないか把握する。

<方法>

(患者がすること)

以下のことをお薬手帳に記載する。

頓服を飲んだ日、その数を書く。

前回受診日以降今回の受診の間に使った量を記載する。

・頓服以外の薬

薬の残数を手帳に記載する。

使用量や残数に関しては、お薬手帳の表紙に付箋を貼る方法でもいいと思います。もしくは、受診前に薬局に行き、薬剤師に記載して貰う方法でもOKです。(医療側がひと目で判断できるので)

2.検査結果を貼る

他の医療機関や健康診断での結果をそのまま、もしくはコピーして貼っておくとその検査値を使用して薬の処方量の判断材料にしたり、検査をするかどうかの判断材料になります(検査した日付がわかるように貼付しましょう。)

3.院内処方でお薬手帳に情報を出さない医療機関の薬を記載する。

こちらは、薬の入った状態の薬袋や診療の明細書(両方あるとよい)をもって薬局に行きましょう。そして、どんな薬を飲んでいるのか他の人(医療従事者を想定)に伝わるように手帳に書いてもらいましょう。

(ここで、かかりつけ薬局やかかりつけ薬剤師を持つ意義が生まれてきます)薬剤師は、その人の飲んでいる薬の内容を薬歴に記載しましょう。

市販薬を買った場合も、そこの店に薬剤師がいれば書いてもらいましょう。

薬局に記録を持ってもらうメリットは、飲んでいる薬をすべて把握できることで相互作用も防げますが、病院に入院になった場合に病院の薬剤師から薬局に飲んでいる薬が何であるか問い合わせがあることがあるからです。その時に薬局が対応できます。(万が一裁判になったときの証拠ともなりえます)

薬局も記載しよう

1)残薬調整した旨の記載

2)粉砕、一包化の指示があった旨の記載(別包にした場合や、粉砕していないものも)

3)一包化した場合の日付の記載

4)患者から聞き取った、適宜増減の指示があったもの

このあたりは、お薬手帳に書いておくと入院になった場合や施設に入った(出た)場合に便利です。

ここまでいけばお薬手帳を使って患者を交えた医療機関や介護職の連携を行おう

ここまで書いて気づきました。

ペーパーレス社会とは言われていますが、紙は非常に便利です。

情報流出させるのに手間がかかりますし、その上、流出しても足跡をたどりやすいです。

手書きはその場でぱぱっとできますので、当面この文化はなくならないのではないかと考えます。