プラグマティックトライアルとは!?

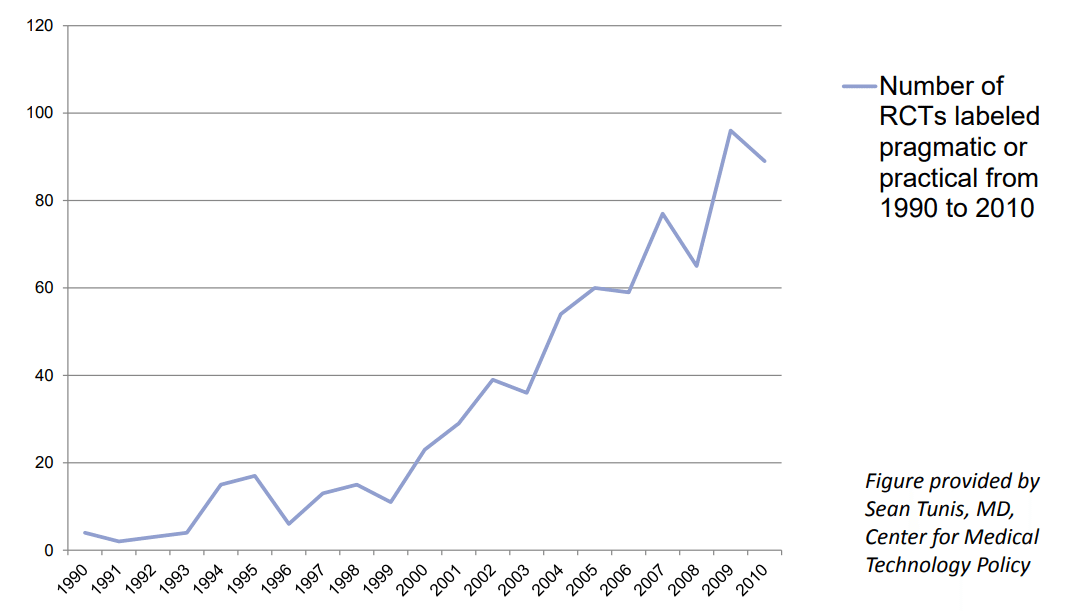

プラグマティックトライアル(Pragmatic Clinical Trial, PCT)は、「ランダム化比較試験(Randomized Controlled Trial, RCT)と比較して、組み入れ基準や除外基準を緩くし、実臨床に近い患者(一般化可能性を高めた)を対象とした介入研究」となります。近年、下図のようにPCT試験数は増加傾向にあります。

1.従来のRCTとPTCについて

従来のRCTについて

・従来のRCTは理想的環境下で介入のEfficacy(有効性)を評価します。

組み入れ基準や除外基準を厳格に定め、理想的環境下で介入の

Efficacyを評価したことにより、一般化可能性が困難です。

PCTについて

・PCTは実臨床に近い環境下で介入のEffectiveness(有用性)を評価します。

組み入れ基準や除外基準を緩めに定め、実臨床に近い環境下で介入の

Effectivenessを評価したことにより、一般化可能性が高くなります。

日常臨床下での医師や患者などの意思決定をサポートするために、

試験デザインを工夫したRCTのことです。

従来のRCTとPCTの比較

Introduction to Pragmatic Clinical Trials

上記の図を用いるRCTとPCTの違いを理解しやすいです。

Eligible population(日常臨床でのある介入における適応範囲の集団≒母集団)は、RCTとPCTはどちらも同じです。そして、Exclusions, non-response, etc.(除外基準など)は、RCTは厳格であり、PCTは緩いです。結果として、RCTは、厳選された集団で介入の効果を検証している一方で、RCTは、母集団と近い集団における有用性を検証しています。

従来のRCTとPCTのまとめ

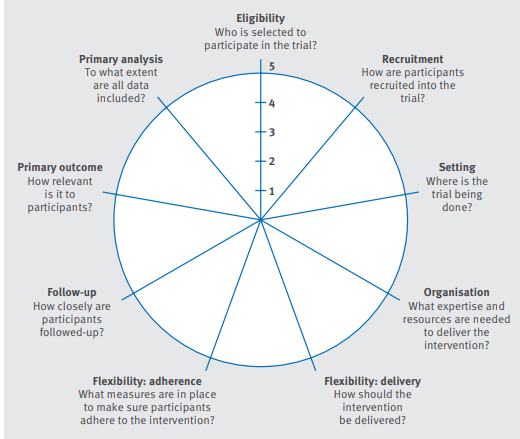

3. PRECIS-2でPCTスコアを算出しよう

The PRECIS-2 tool: designing trials that are fit for purpose | The BMJ

PCTスコアを算出する方法が上記の論文で紹介されています。

スコアは以下の9つの項目で算出されます。

1.Eligibility

5点:日常臨床でのある介入における適応範囲の集団≒母集団

1点:ある介入における適応範囲の集団から厳格な除外基準を設けた集団

2.Recruitment

5点:複数の病院・診療所からリクルート可能

1点:通常の日常臨床では使わないようなルートでリクルート

3.Setting

5点:複数の病院・診療所で試験を実施

1点:高度な医療を持つ専門医がいる病院・診療所で試験を実施

4.Organisation

5点:日常臨床での医療スタッフの業務で対応可能

1点:試験のための新規の医療スタッフの配置、指導、資金、資格など

5.Flexibility: delivery

5点:日常臨床での治療・介入と同じ

1点:介入効果の最大化のための介入のタイミング管理、併用薬剤の使用や

副作用対応について特別な対応を行うなど

6.Flexibility: adherence

5点:服薬やコンプライアンスを強制する特別な措置のない(日常臨床)

1点:アドヒアランス改善を促す・監視、アドヒアランス不十分の

患者を解析から除外など

7.Follow-up

5点:日常臨床以上のフォローアップを行わず、追加データ収集も最小限

1点:日常臨床の介入・治療よりも頻度の高い経過観察など

8.Primary outcome

5点:日常臨床での介入・治療効果を確認する項目で評価

1点:日常臨床の介入・治療ではあまり用いられない項目で評価

9.Primary analysis

5点:無作為化群割付けされた患者全員を ITT(割り付けられた群で)解析

1点:割付後の不適格な参加者を除外し、完遂者または治療プロトコルに

従った参加者のみを解析

各項目で5点を目指して、研究で得られた結果が直接的に実臨床の医師と患者の意思決定につながるようにしてみてはいかがでしょうか?

医療統計学を学ぶための本を以下に紹介いたします。

みんなの医療統計 12日間で基礎理論とEZRを完全マスター! (KS医学・薬学専門書) [ 新谷 歩 ]

みんなの医療統計 多変量解析編 10日間で基礎理論とEZRを完全マスター! (KS医学・薬学専門書) [ 新谷 歩 ]