福岡城の前身 - かじぃのポータル再訪紀12 名島城址

Google Map

Google Street View

今回は前回の続きです(改めて見るとこのセンテンスも当たり前過ぎて妙な感じだな)。

福岡市東区名島のお話。

再訪紀11で紹介した帆柱石から10mも離れていないところに鳥居があります。

名島神社。

名島城址の敷地内にある神社です。

実は歴史に目を向けるまで、名島神社の存在は知っていたものの、ここに城跡があるなんて知らなかったアテクシ。

木製の立派な南部鳥居が建ってます。

鳥居の隣に説明板がありました。

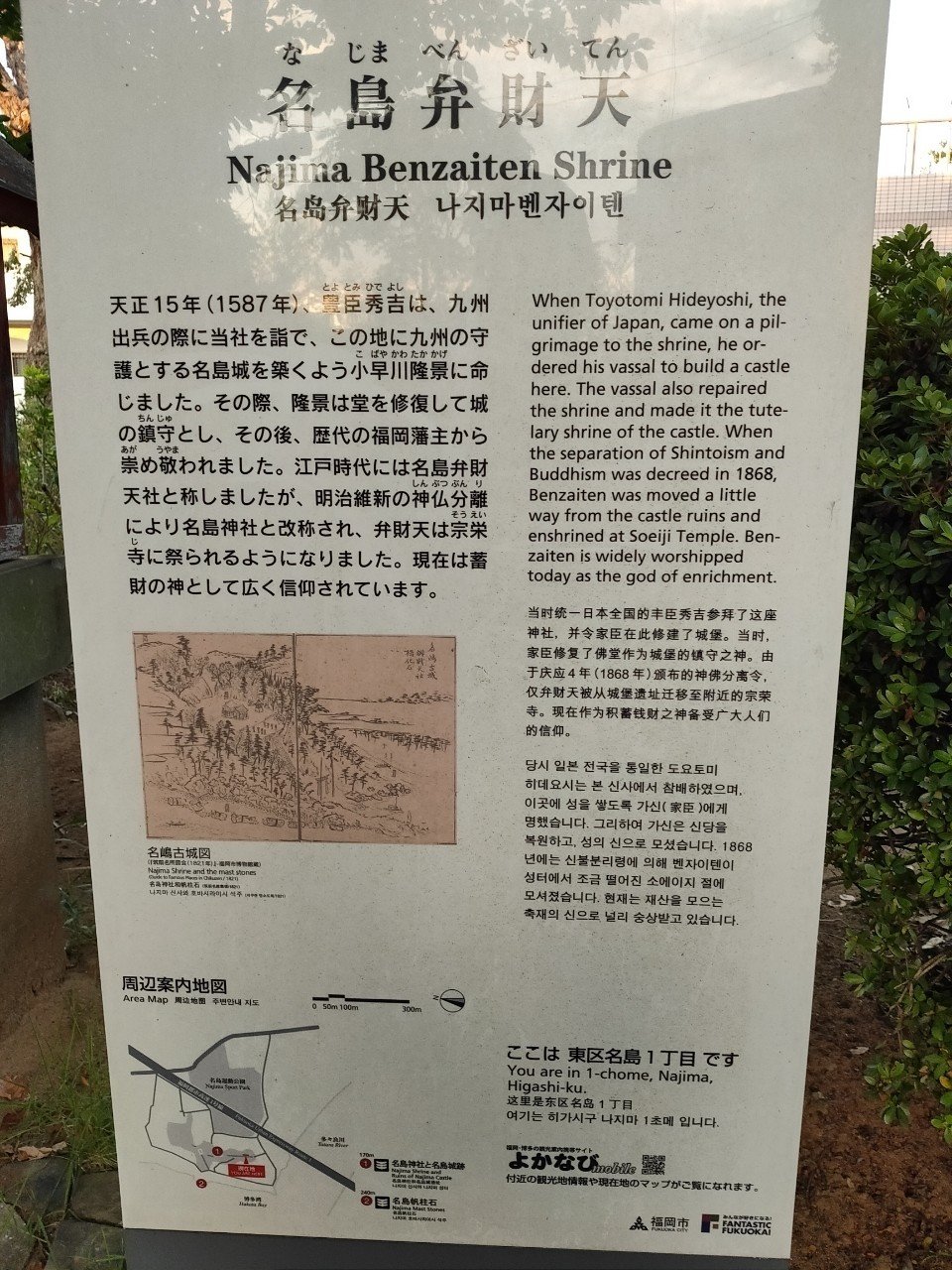

築城は天正16年(1588年)で築城は小早川隆景。

三本の矢おじさんで有名な毛利元就の三男ですね。

長男が毛利隆元、次男が吉川元春、三男がこの小早川隆景。

元就の正室、妙玖の子として生まれますが、元就の兄である興元の長女が小早川興景の妻であり、小早川氏の跡継ぎが絶えそうだったため、隆景が養子に出される形になったようです。

隆景の生誕の地は広島の安芸高田市。

小早川隆景に関しては、織田信長、豊臣秀吉との抗争が色々あるのですが、それはまぁ直接ここには関係ないので割愛。

本能寺の変で急死した信長の仇を討つために行った秀吉の中国大返しの登場人物で、秀吉に騙されて割と酷い評価を受けがちな人物なのですが、実は物凄く政治的に有能な人物で、隆景の死の際にはあの黒田官兵衛が「これで日本に賢人はいなくなった」と嘆いたとかいう逸話が残っています。

毛利氏はかつて大内氏が握っていた北部九州を掌握したいという野望があったのか、ちょくちょく大友宗麟にちょっかいを出して争っていました。

秀吉の幕下に加わった隆景は、薩摩の島津に滅ぼされそうになって秀吉に泣きついた大友氏が九州に引き入れた秀吉軍に加わり、九州征伐に乗り出します。

その功績を認められ、福岡の領地を手に入れた…。

という形になってはいますが、実は隆景を伊予国(愛媛)統治から引っ剥がすための豊臣政権の方針であり、移封だったという説もあるようです。

ともかく、この地に城を構えた小早川隆景ですが、徳川家康や前田利家と並んで大老に任じられ、後継を秀吉の親族から養子に迎えた小早川秀秋に譲って広島県三原市に隠居します。

実はこの小早川秀秋の養子縁組も、秀吉が跡継ぎの居なかった毛利輝元に対して秀秋を養子にしようという動きを見せたため、血縁関係のない秀秋を毛利の本家に迎えるのを阻止した結果、バーターで小早川家に迎え入れたという経緯もあるようです。

で、結局この小早川秀秋がこの名島の城主として入るわけですが、ご存知の通り、小早川秀秋は関ヶ原の戦いで西軍を裏切り東軍へ寝返ります。

その報奨として徳川家康に岡山の領地を与えられ、代わりに福岡へは黒田官兵衛(如水)の子、長政がやってきます。

黒田長政はこの名島城から拠点を福岡城に移し、この名島城は名島神社として今は祀られているという。

しかも名島城の建材はそのまま福岡城の築城に利用されたわけですね。

そんな歴史があったわけです。

そんで、名島神社の祭神は……。

あ、宗像三女神……。

靴底もげ太郎の嫌な記憶が蘇ります。

今日は無事に帰れるよう、しっかりお参りしなきゃ(汗

石段を登るとヒグラシが鳴いていました。

蝉の鳴く神社って風流でいいですね。

本堂が見えてきました。

実はアテクシ、先の案内板を見るまではこの名島城を「海城」だと思ってたんですね。

ほら、村上水軍や九鬼水軍の拠点みたいな。

すぐ近くに神功皇后の三韓征伐の伝承の残る「帆柱石」なんてのもあるわけだし、かなり古くから海城として機能してたんじゃないかって思ってたわけですよ。

だけど、説明板にはそんな事書いてないし。

でも、地理的な面を考えると、絶対海軍配備も考慮して築城されてるはずなんだよなぁ。

もいっかいMAP貼り出しておきますね。

海城としての名島城…と思ってWikipedia調べてみたらやっぱりあったよ。

安芸国三原城と同様、水軍の根拠地(水城)としての性格の強い城であった。

「安芸国三原城と同様」???

小早川隆景は城地の選定にあたり、海に近く水軍の本拠とできる城の築城を計画し、この立花山城の出城であった名島城を大改修して居城とした。

また、これには豊臣秀吉自らの指示もあったとされ、九州に異変があった際には中国の毛利氏より速やかに救援を送れるようにとの思惑があった。

あっ!!だから小早川隆景なのか!!!

点と点が線として繋がる瞬間。

これだから歴史は面白い。

まずは参拝。

「今回は怒られるようなこともしてないし、怒られるような格好でもありませんよ」とお断りを入れながら拝みます。

前回は裸足にマリンシューズってのがダメだったんじゃないかな!たぶん!!

と、靴底もげ太郎は思ったのでありました。

しかし、この拝殿も変わった形してるな。

でもまぁ、シンプルだから写真とらなくてもいいやなんて思ってしまったのが運の尽き。

結構特徴的な建築物だったらしいです。

写真がないので、名島神社のWebサイト貼り出しておきますね。

ね、なんか不思議な形してるでしょ。

お寺のお堂のような拝殿。

神仏習合の名残を残してるんでしょうか。

拝殿の前でふと横を見ると、そこにはなんとでっかい魚。

キミ、顔、イカツイね。

しゃちほこみたいな感じ。反ってはないけど。

見渡すと狛犬が居ません。

はて?このしゃちほこくんが狛犬なのかしらん。

調べてみると「狛魚」というのだそうで。

初めて見ましたこんなの。

どこの風習なんだろうか。

Ingressを起動してみると「泳げたい焼き君(激)」という名前でポータルが生えてました。

うん、確かに激だねw

しかし、奉納された時代は新しく、昭和60年代でした。

特に謂れも書かれてありません。

しかし、面白い。

清涼池と書かれた宝塔。

これも謂れがよく分かりません。

神社に宝塔が残っているのもかなり珍しいんじゃないでしょうか。

神仏習合の名残でしょうけど、そのまま残っているのも結構珍しいような。

ちなみに、周囲に池は全く見当たりません。

名島神社が神宮ヶ峯山頂から移設された時に一緒に持ってきた?のかな?

名島神社の縁起が書かれています。

神功皇后が三韓征伐の折に宗像三女神に船旅を祈り、その後この地に三女神を勧請したこと。

この石碑は明治三十一年と書かれていますね。

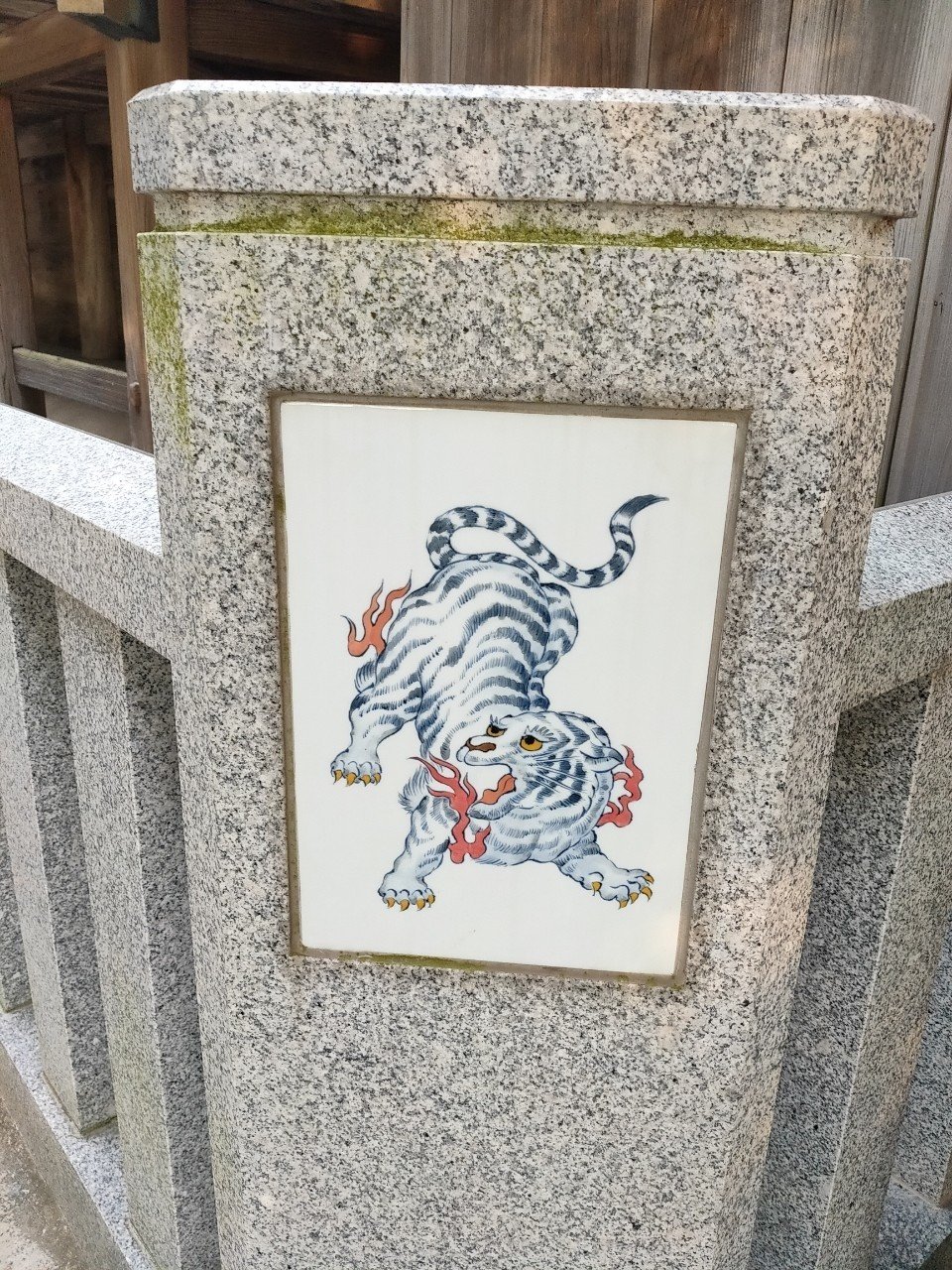

本殿の横に回ってみると白虎を発見。

ってことは四神が祀られているよね?ってことでぐるっと一周。

玄武。

青龍。

朱雀。

本殿の四方に四神が祀られているのも初めて見ました。

普通の神社だろうとか思って完全に油断してたんですけど、宗像三女神が祀られてたり、拝殿や宝塔が神仏習合の名残を残してたり、狛魚が居たり、なんか結構特徴的な神社なんだな、名島神社。

拝殿向かって左側には名島祐徳稲荷がありました。

稲荷社にはちゃんと狛狐様がいました。

キリッとしてますね。

左の狛狐は雲を踏んでおります。

右の狛狐は珠を踏んでおりますね。

その手前にはなぜか猿が祀られていました。

これは庚申信仰系かな。

よく見ると木の枝に座っているような形だったり、手前に木魚みたいな珠があったり、首に水晶の念珠が掛かってたりしてて面白いですね。

猿の左肩に掛かっているのはなんだろう?

背後から肩を抱かれているような形だけど……。

もっとつぶさに観察しときゃよかったと後悔してたりします。

稲荷社と言えば、ずらーっと並ぶ朱い鳥居。

暮れかける夕日に照らされて、とても幻想的。

動画に撮ったのでどうぞ。

稲荷社の奥の院はこんな感じでした。

岩の中にもお稲荷様が祀られていました。

傾いた陽の木漏れ日の中、朱の鳥居を潜っていると異界に迷い込んだような気持ちにさせられますよね。

さて、神社の境内はおおかた回ったので、城址に行ってみましょう。

階段を登ると開けた公園になっています。

拡大すると古地図も分かりやすいと思うのですが、この名島城は多々良川の流れ込む博多湾に面した丘陵地に建てられています。

海へのアクセスが良く、周囲を水に囲まれた堅城だったようですが、黒田長政が福岡城を築いて後、廃城となったんですね。

名島城跡の石碑。

北側には香椎を臨みます。

南方は多々良川を挟んで貝塚という地名。

貝塚って地名だから貝塚が見つかってそうなのに、なんと福岡市東区貝塚には貝塚がないんだそうな(ややこしいな)。

そして西側は海。

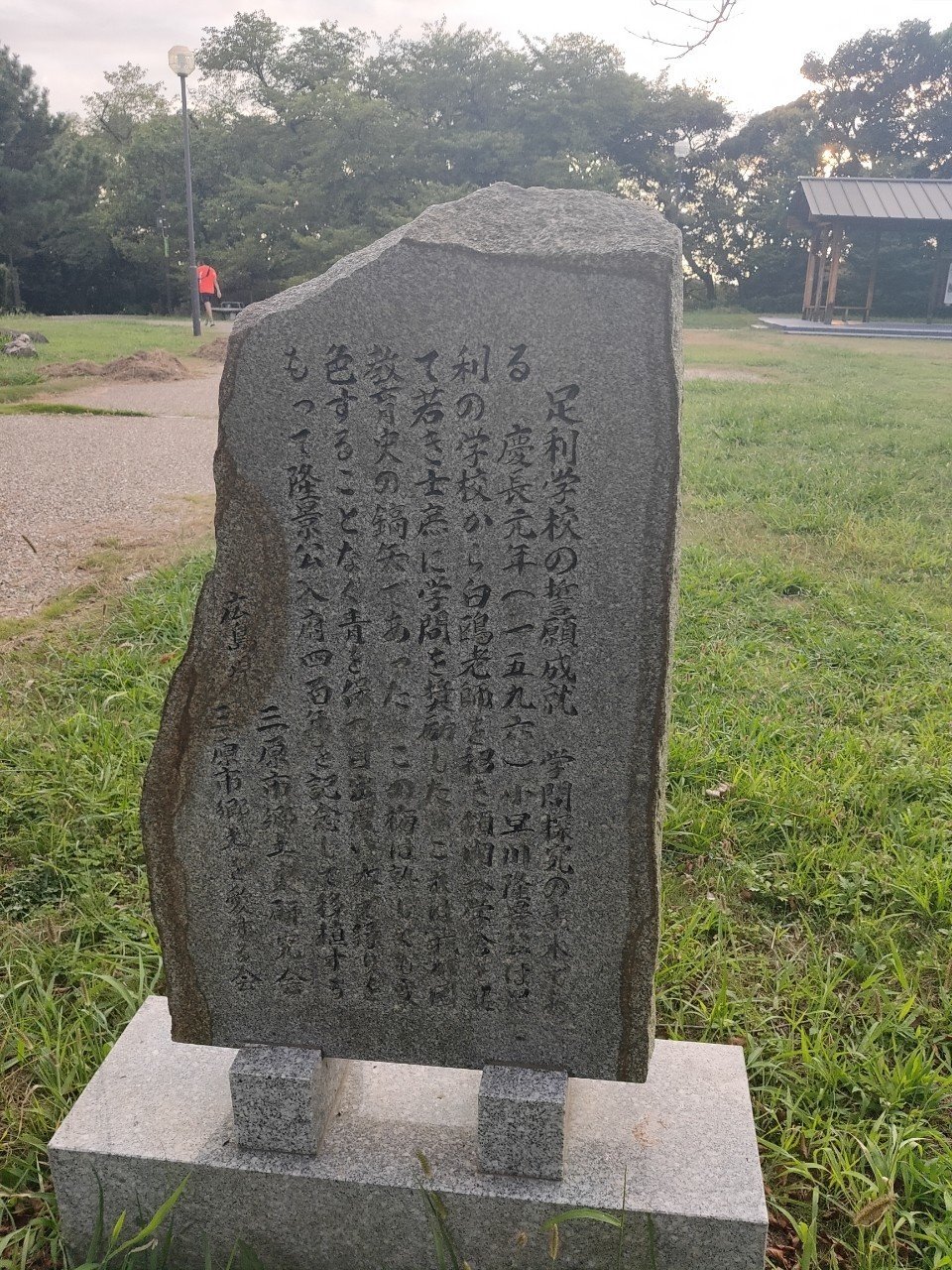

下野国(栃木県)国史跡足利学校 不断梅。

「足利学校の祈願成就、学問探求の古木である。慶長元年(1596)小早川隆景は足利の学校から白鴎老師を招き領門へ学舎を建て若き士庶に学問を奨励した。これが我が国教育史の嚆矢であった。この梅は熟しても変色することなく青を保つ目出度い木で縁をもって隆景公入府四百年を記念して移植する。 三原市郷土史研究会 三原市郷土を愛する会」

なるほど。

三原市との繋がりはかなり深いようですね。

隅櫓跡。

突き出した曲輪上に瓦付きの櫓が組まれていた跡。

こうやって囲って、中に小石を敷き詰めて、その上に櫓を建ててたようです。

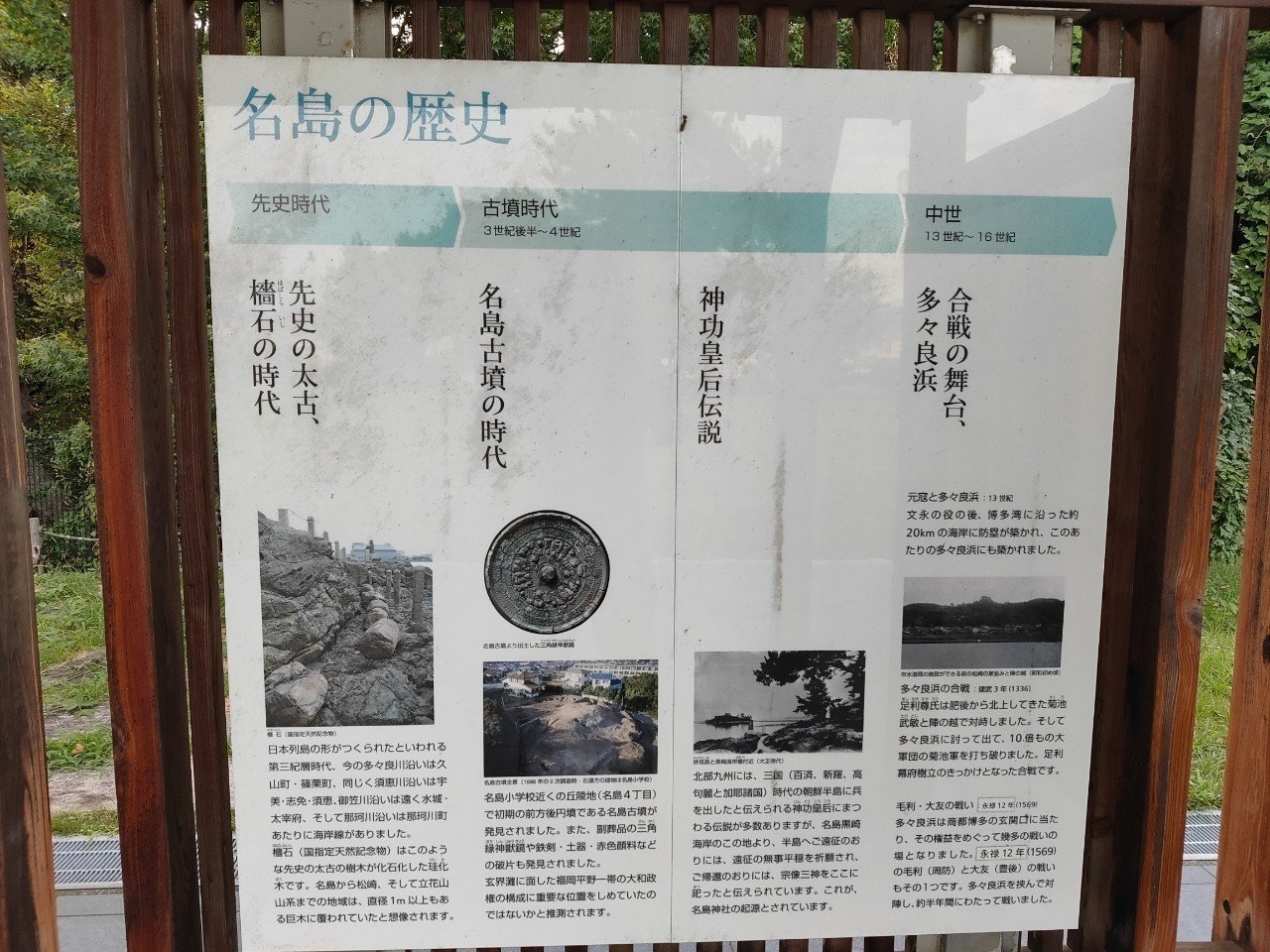

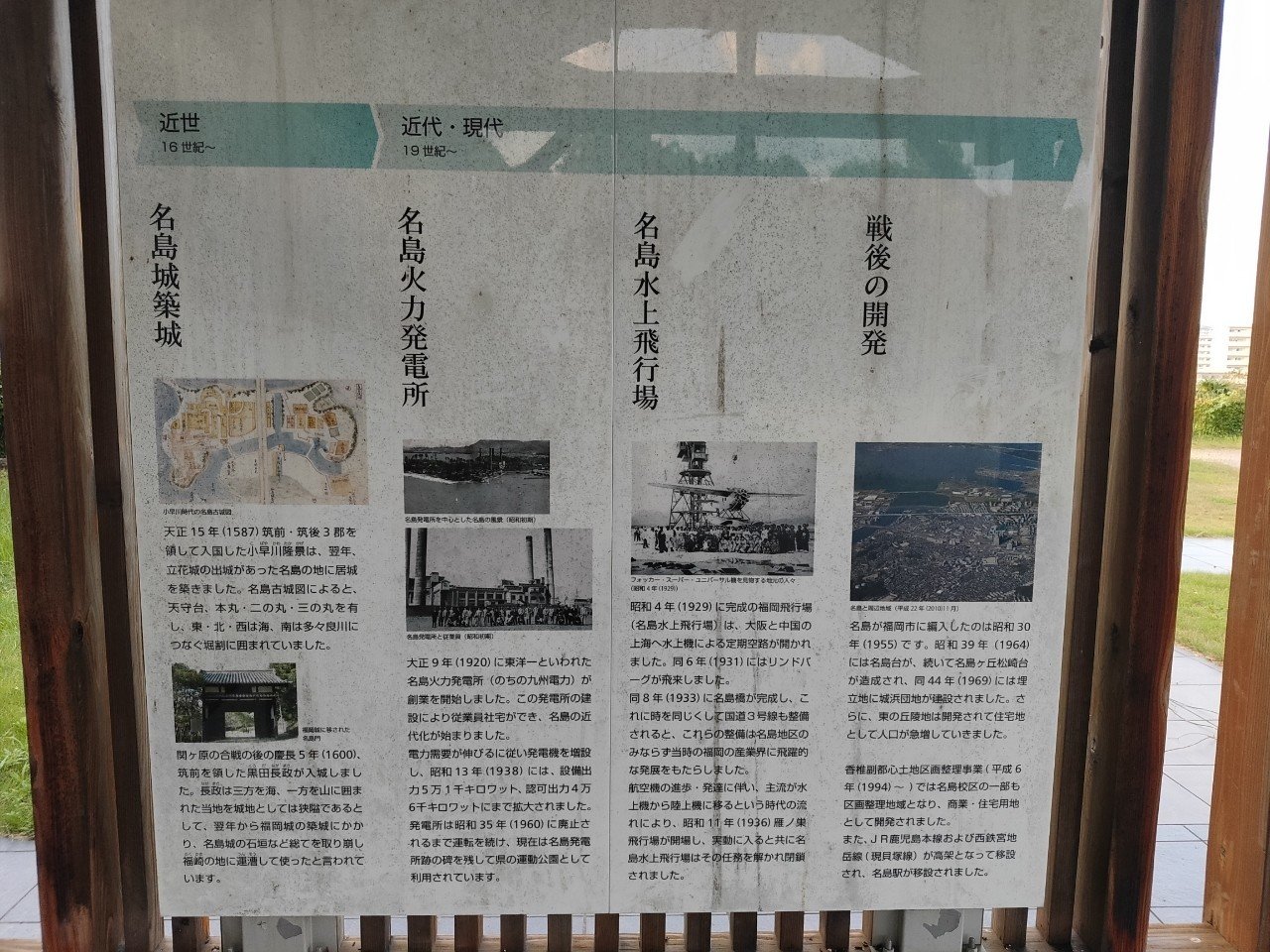

公園の東屋には名島の歴史が記されていました。

名島には古墳もあったんですね。

「合戦の舞台」に書かれている足利尊氏の都落ち(九州)の話も面白いんですけどね。

なかなか紹介する機会に恵まれないですね。

近代に入ると火力発電所が建設されたり、太平洋戦争期には水上飛行場も建設されたりしました。

商業都市博多の港湾部からほどよく近いため、とても重宝された場所だったと思われます。

今ではすっかり博多の港湾部の中に組み込まれちゃってますけど。

名島城址をあとにして、名島神社の拝殿の前を横切り、宗栄寺へ。

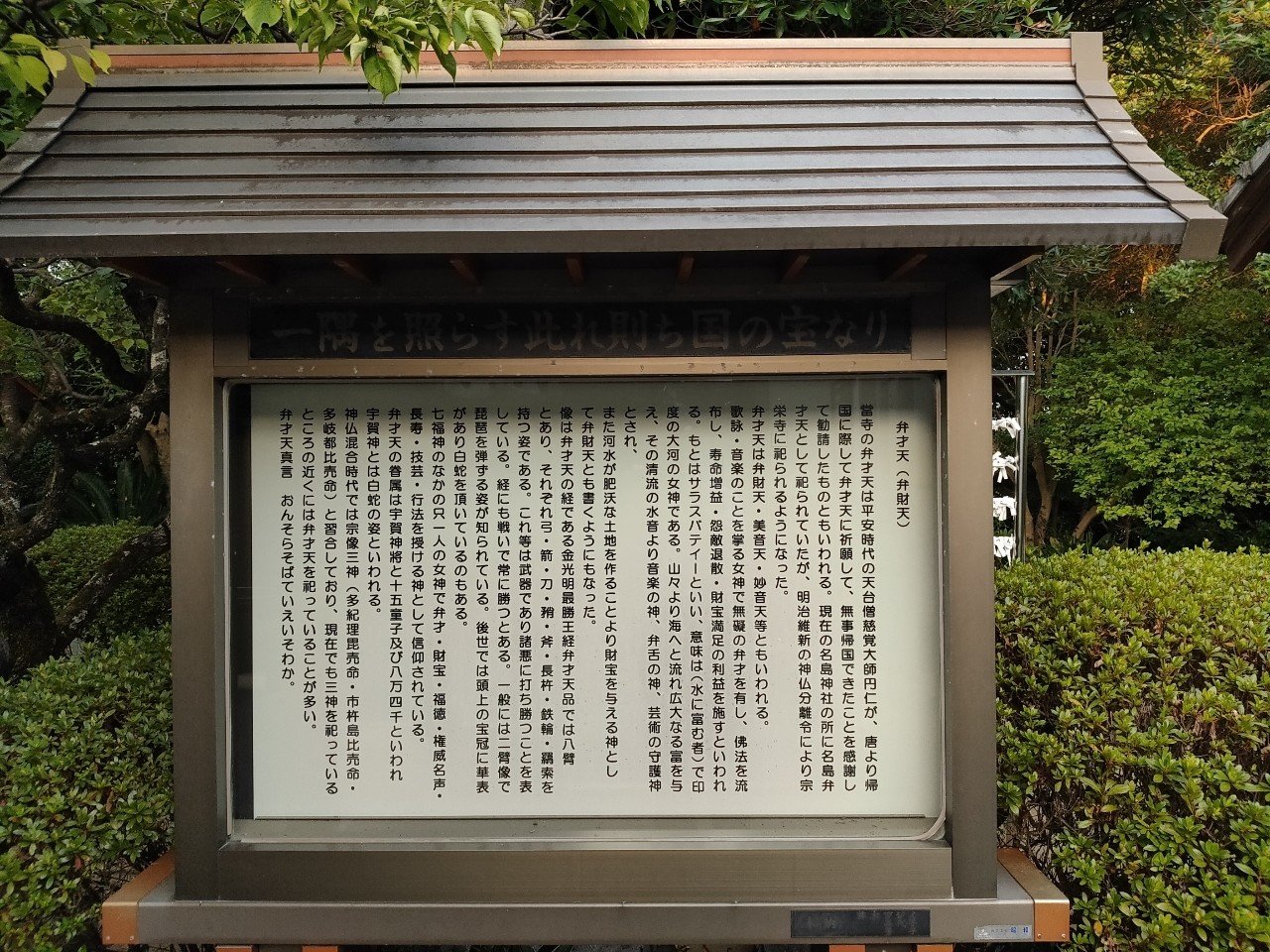

宗栄寺は名島神社が神仏習合で「名島弁財天社」となっていたのを、仏教側だけ切り取ってお寺にしたものです。

弁財天が祀ってあります。

宗像三女神のうち、市杵島比売神が弁財天と同一視されていたそうで、それで名島弁財天になったらしいですね。

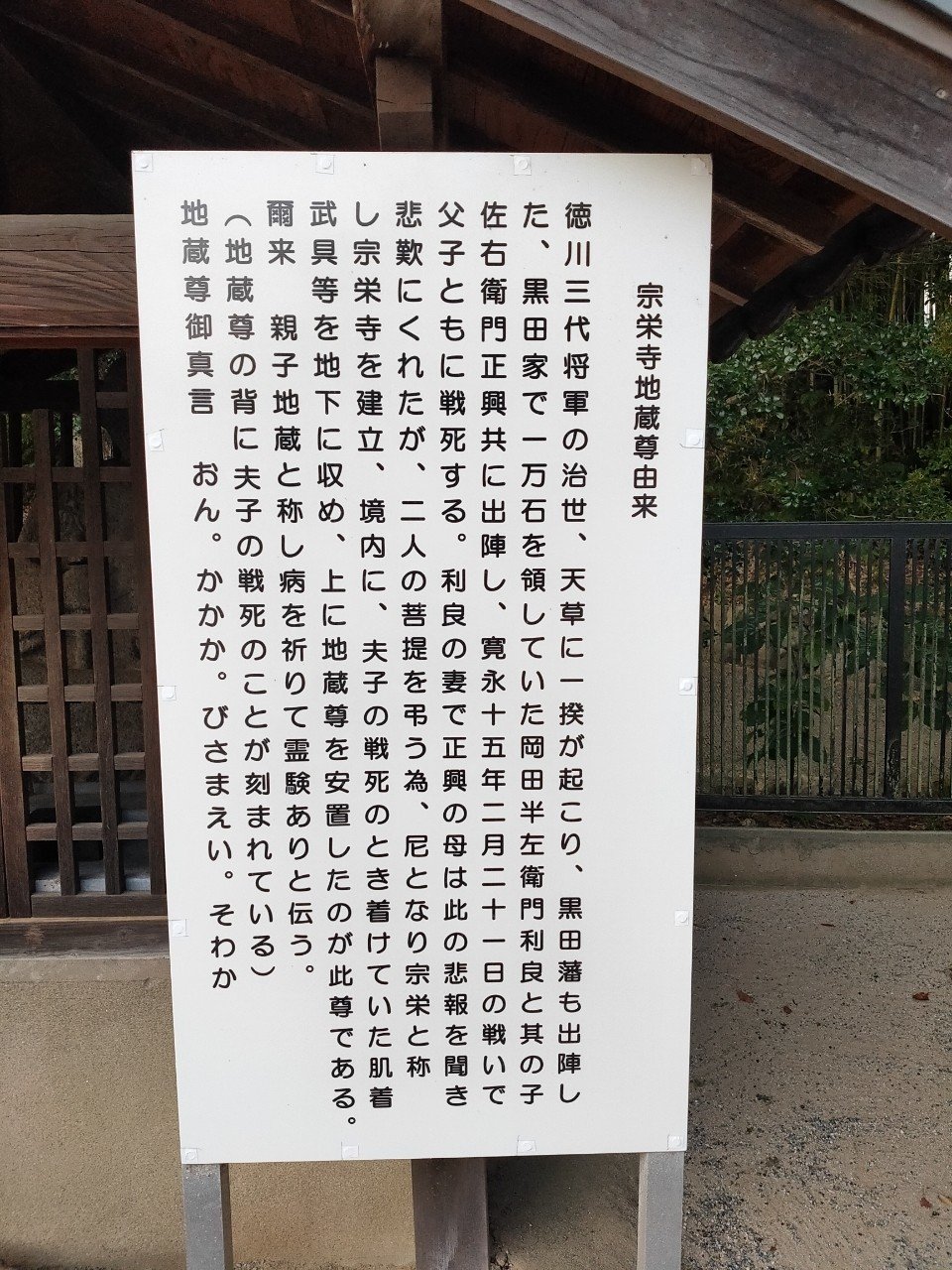

宗栄寺地蔵尊由来。

黒田家の家臣、岡田半左衛門利良とその子、佐右衛門正興が天草の乱に出陣、ともに死亡。

その妻が二人の菩提を弔う為に宗栄寺を建立したと記されています。

立派な石造りの地蔵菩薩坐像。

あまり摩耗してないのは、ちゃんと手入れをされていたということでしょうか。

名島神社の方から入ると本堂の裏側からのアプローチになるため、先に横を撮影。

非常に鋭角的で綺麗な屋根造りをしていますね。

本堂の横には蛇。

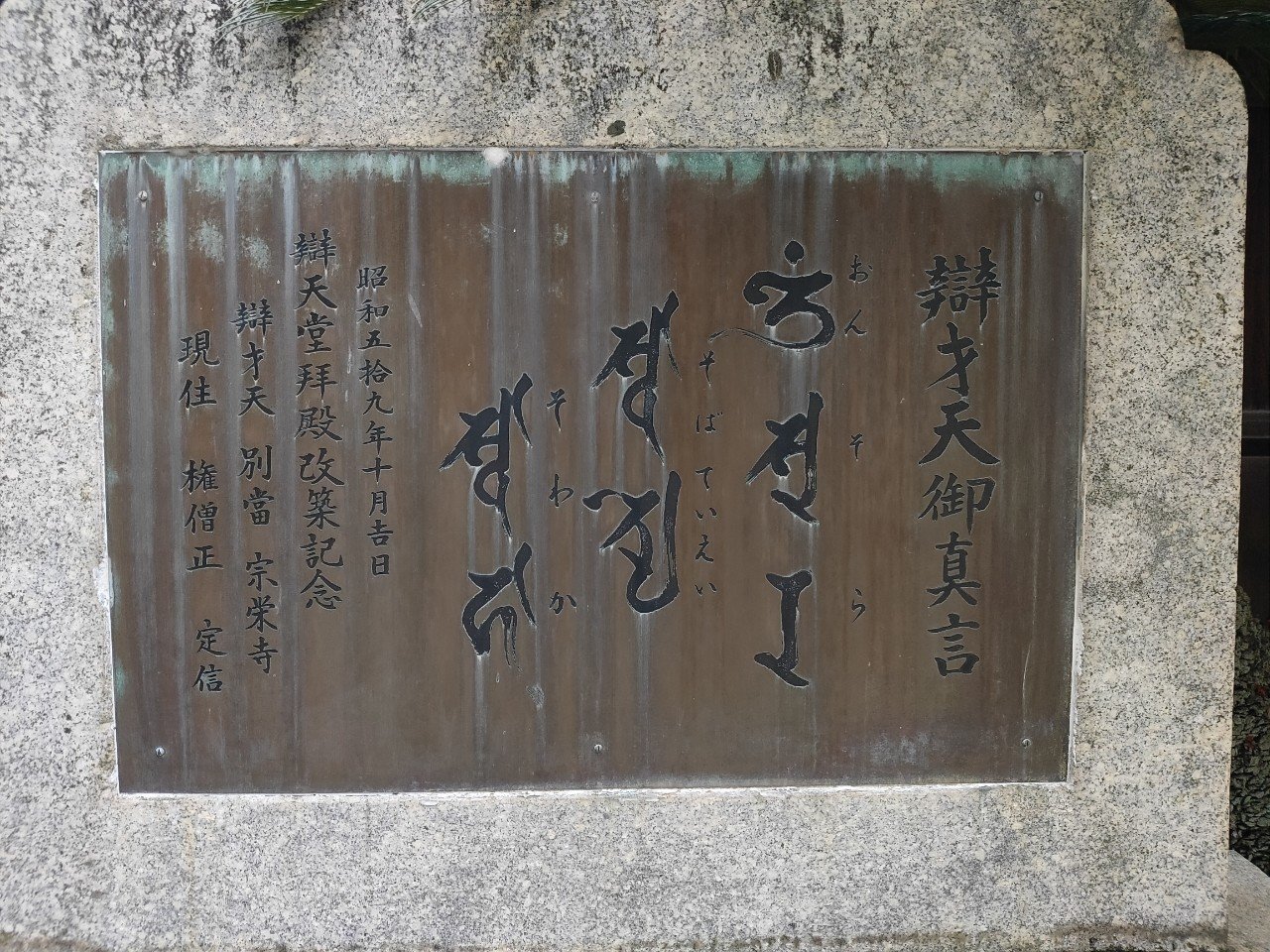

本堂前の石碑には弁財天のご真言。

「オン、ソラ、ソバテイエイ、ソワカ」

本堂前の横にはお堂。

お不動様やら布袋様やら弁天様やら……。

おう、白蛇。

確か、弁財天は水神だったこともあり、川の流れからイメージされる蛇を御使いとしてましたね。

そのせいか、宗栄寺は激しく蛇推しです。

あちこちに蛇さんが祀られています。

三の鳥居から宗栄寺本堂を望む。

鳥居から本堂……。

よくよく考えてみると色々おかしいですねw

弁財天の解説。

音楽の神様であり、舞の神様であり、芸事の神様です。

七福神の中でも一番大好きな神様です。

セクシーですし。

本堂も鈴を鳴らす鈴緒がって……えっ?鈴じゃなくて鉦?!www

よく見たら、本堂の造りも神仏ごっちゃだなw

拝み所みたいで面白い。

敷地内には文殊、普賢、釈迦の石造りの三尊がなぜか外に祀ってあったり。

いや、石造り言うたかて、この三尊を雨ざらしで祀っててもええのん?w

うっひょー。

凛々しい弁財天。

表情は柔和なんだけど、佇まいに凛としたものを感じますね。

格好良い。

諸肌脱いだセクシー弁財天もいいんだけど、凛々しいのもいいよね。

二の鳥居の前にある説明板。

明治維新の神仏分離で弁財天が宗栄寺に祀られるようになったと書かれています。

階段を降りて一の鳥居。

扁額には「弁財天」。

明治24年に建てられたようです。

名島弁財天一の鳥居から海岸側へと回り込むと、ちょうど日が沈む寸前といったところでした。

ホントは志賀島に夕日を見に行こうと計画していましたが、予想外に名島城址、名島神社、名島弁財天が面白くて長居しすぎました。

この後、慌てて志賀島へ向かってバイクを飛ばしたのですが、綺麗な夕日には間に合わず、日没後の空のグラデーションを見るだけに留まりました。

そのうち、志賀島の話も書きたいですね。

山盛り過ぎてとんでもないボリュームになりそうですが。