この世からトップボールというミスを完全撲滅!ゴルファーの悩みに終止符を打つ!!

スライスとトップをこの世から撲滅活動中の者です。

この2大テーマに標準を絞って世の中の悩めるゴルファーを救いたい。

そんな思いでこのnoteを始めました。

1. noteを始めるきっかけ

まだ僕がレッスンを始める前の話です。

僕は10歳からゴルフを始めて、地元のレッスンプロに教えてもらい、順調に技術を高めていました。

高校卒業後は研修生になり、ローカルな大会ではそれなりに成績が出ていたので、地元の先輩プロからも将来を期待していただいていました。

ところが…

19歳の時にドライバーイップスにかかり、スライスやトップを頻発し、ゴルフ初心者に逆戻りしてしまった経験があります。

どうやって意識しても、当てようとすればするほどトップし、曲げないようにすればするほど無常にも球は右へ逸れ、知識とある程度の技術はあるはずだったのに、体が思うように動かない…

60台でプレーしていたのにいつの間にか90を打つようになって、しまいには100を超えてしまう有り様に…

目の前の状況を信じられませんでした。

でも原因はスライスやトップの原理を知らず、化物でも相手にしているかのように恐れおののき、思考が停止していたことでした。

クラブの仕組み、体の仕組み、スイングの仕組みを知らず、知らないものを相手にしているから恐怖するのでした。

プロで活躍することを諦めた僕はゴルフから逃げるようにサラリーマンとしてゴルフとは離れて人生を再スタートしたわけですが、

地元のずっとお世話になっていた練習場の社長から半ば強引に誘われ、レッスンの道へ足を踏み入れました。

最初はこんなイップスゴルファーに教えられることはあるのかと不安でたまりませんでしたが、逆にこの経験をしていたことで、アマチュアの方の悩みに寄り添うことができ、某ゴルフスクールでは最優秀新人賞を獲得することができました。

もっともっと悩んでるゴルファーを救って、上達させて、楽しいゴルフライフをみんなに送って欲しい、と切望し始めました。

巷に溢れているスイング理論の誤解。

メンタルなどと抽象的に片付けられてしまうが、体が思うように動かない原因となる思考。

ミスを誘発する可能性が高くなる体の仕組み。

色んな角度からミスの原因と対処の仕方、練習方法を書き綴っていきます。

まずは原因を理解することが大切です。

原因を理解することで、思考停止、体が思うように動かないという現象を治していきます。

2. トップボールがでる原因

そこで第一弾では、

トップボールはなぜ起きるか?

について考察していこうと思います。

トップボールが出てしまう症状を紐解いていくと、クラブフェースの芯がインパクトでボールに届かず、リーディングウェッジ(フェースの下の角)で打ってしまい、低い打球やゴロになる状態です。

主な原因としては、

・前傾姿勢の起き上がり

・インパクト時の肘の引け

などがトップボールの原因の代名詞としてあげられます。

前傾が起きても肘が引けてもクラブフェースがボールへ届かなくなってしまうからトップボールになってしまいます。

続いて、前傾が起き上がる原因とインパクトで肘が引ける原因を解明していきます。

3. 前傾してるつもりでできてない!?

構えた時に股関節の位置から(足の付け根辺り) 20〜30度の前傾角度を作ります。

この時点でしっかり前傾できてない方が多数です。

前傾角度を作っているつもりになっているだけで、

実は背骨を丸めるだけで前傾している気になっています。

もしくは、股関節から前傾を作れていても膝を曲げすぎてしまい、お尻が下へ落ちた状態になることで骨盤の前傾がまた浅くなってしまいます。

正しい前傾姿勢の作り方ですが、

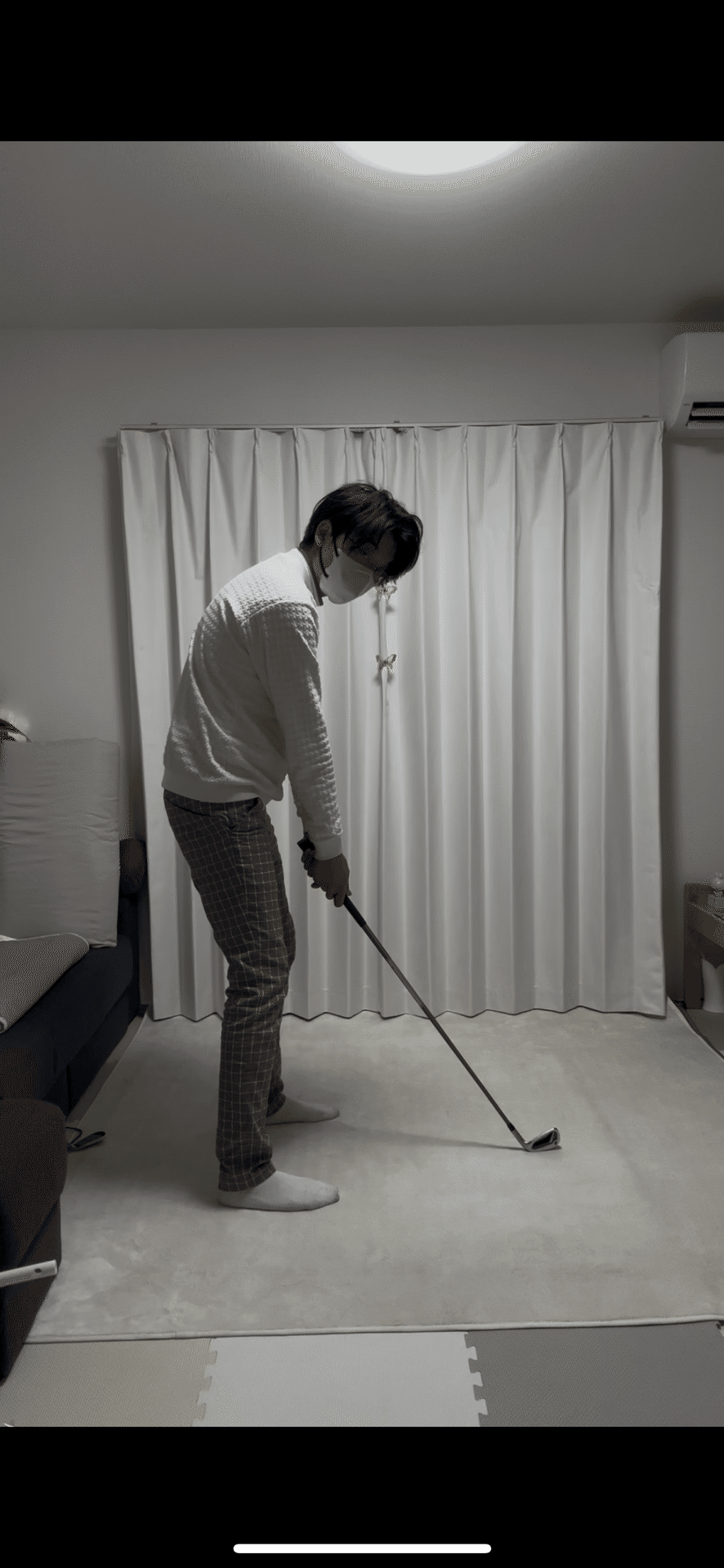

下の画像のように、

足の付け根(股関節の位置)にシャフトをあてがいます。

そこからお尻を上に持ち上げる、ヒップアップした形で骨盤を20〜30度前傾します。

丁寧なお辞儀をする感じです。

背筋は背中が張らない程度に伸ばして、

(背中は張りすぎると腰を痛める原因になったり、力が入ってしまい体の捻転や回転を妨げるので、反り腰はNGです)

頭は下げないようにします(頭をもたげないように)。

ボールを良く見ようとするのもいけません。

凝視しようとすると顔をボールへ近づけて頭を下げてしまい背中に丸みが出てしまうからです。

当たらない人ほどボールをしっかり見ようとしてしまいますが、これはかえって姿勢を悪くしてしまう原因になります。

ボールはぼんやりと見るイメージで視界の中に収めておくだけでOKです。

背筋が伸びて股関節からヒップアップした形で20〜30度の前傾角度が作れたら、次に膝です。

膝は曲げすぎ厳禁です。

軽く緩める程度で大丈夫で、やはりこれも当てたい、トップしたくないと思えば思うほど膝を曲げすぎて角度が深くなります。

そうすると何がいけないかというと膝を深く曲げるとお尻が下へ落ちてしまい、結果的に骨盤の前傾が浅くなります。

そして、試してみると分かるのですが、膝を曲げすぎると下半身の動きは使いづらくなり、体重移動や腰の回転はスムーズにおこなえなくなってしまうのです。

膝の角度がどの程度かわかりづらければ、軽くジャンプして着地した時の度合いを意識してみましょう。

重心位置(前後の体重をかける位置)も軽くジャンプして着地したところが1番バランスの取れる安定した位置になります。

一度、自分のアドレス(構え)を鏡で確認してみて、綺麗な姿勢、どこから押されてもブレなさそうな安定感、かつスムーズに動き出せそうな構えになっているかチェックしてみてください。

この構えができていないとそもそも地面にあるボール(斜め下にある目標物)に対してクラブのヘッドを当てることはできませんし、

スイング中にバランスを崩して確実に前傾が起き上がり、トップしてしまいます。

やり方の手順と気をつけるポイントを動画に載せましたので確認してみてください↓

4. 前傾角度を維持して振るは間違い!?

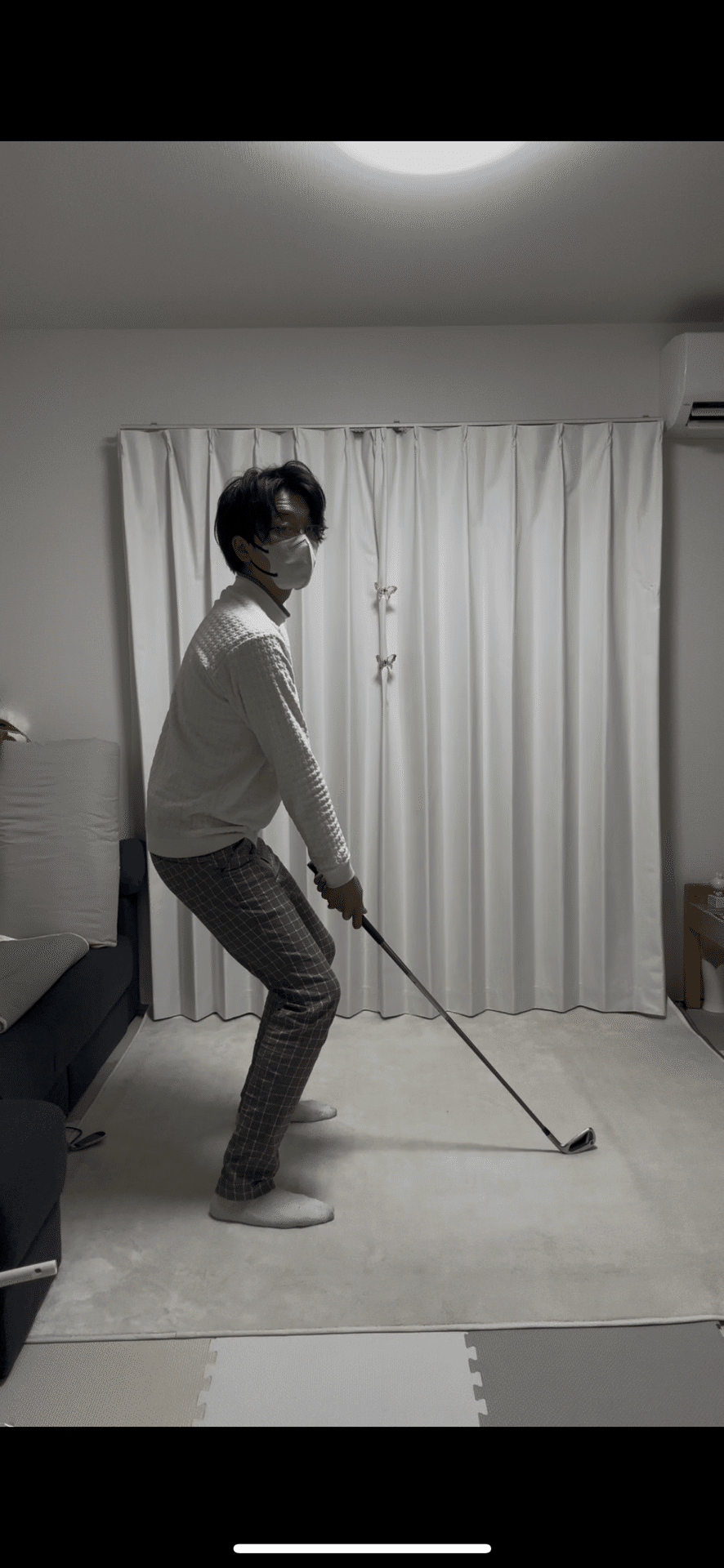

次に作った前傾角度は維持したまま体を回転させるというレッスンを聞いたことがある方も多いと思いますが、これは間違いです。

むしろ前傾角度はインパクト時には深くなっていきます。

維持しようとするだけでは動画のように軸がブレ、スイングプレーンに対してフラットに振りすぎてしまいます。

(※スイングプレーン・・・当たりやすく方向性も安定しやすいとされる軌道の目安。

※フラット・・・横振りになりすぎる)

正しくは次の動画のように

骨盤の回転する角度に対して、肩のラインはさらに鋭角に縦回転に近くなっていきます。

バックスイング側では左脇腹が縮み(左側屈)、

ダウンスイング側では右脇腹が縮みます(右側屈)。

ただこの動きを実際打つ時に意識しすぎるとリバースピポッドのようになってしまうので、

次の動画のドリルで自然におこなえるようにしていきます。

(※リバースピポッド・・・バックスイングで軸が左に傾き左足体重になり、ダウンスイングでは軸が右に傾き右足体重になってしまうスイングエラーの症状。明治の大砲やギッタンバッコンとも言われる。)

肩の回転する角度に気をつけていきましょう。

そしてクラブを持っている左手の通り道と右手の通り道が同じところを通るようにしていきます。

またバックスイング→トップでは右股関節で重心を支え、インパクト→フォロー→トップでは左股関節で重心を支えられているとバランスの取れたスイングになり、前傾角度を結果的に維持することができます。

骨盤を前傾してその角度を保ちながら回転するだけでは別の症状を誘発させてしまうので、正しい体の使い方を習得していく必要があります。

構えた時に骨盤の前傾を作るのは決してスイング中も維持して回転するためではなく、正しい肩の回転角度を保つための安定した土台を作るためにあります。

骨盤の前傾=スイング中の前傾維持

にはならないです。

側屈という動作を取り入れてスイング中の前傾角度を保てるようにしていきましょう。

5. トップオブスイングやインパクトで左腕が伸びるのは間違い!?

次にトップオブスイング(振り上げた手元が1番高くなる位置)で左肘を伸ばそうとしたり、

インパクトでも左肘が引けないようにして左肘を伸ばそうとしてしまうのは間違いです。

肘を突っ張ってしまうとスイング中の肘関節の動きがスムーズに使えなくなり、逆に肘が引ける原因になります。

肘関節がスムーズに使えないとクラブヘッドの加速を妨げ、ヘッドスピードが減速し、飛距離不足の原因にもなります。

ボールにヘッドを届かせたい(当てたい)がために腕をピンと伸ばしてしまうとヘッドの入射角が鈍角になり、芯をとらえる許容範囲が狭くなります。

結果、トップしやすくなります。

スイングプレーン(2本の線の総称、線の間が許容範囲)に対してヘッドがシャフトプレーン(下の線)よりも下をヘッドが通過してしまうと軌道がフラットになりすぎ、入射角も鈍角になり、

トップなどのミスを誘発します。

肘、手首の関節がスムーズに動くとスイングプレーンの中に収まる、所謂オンプレーンに振れて、入射角も適切な角度になり、

芯をとらえられるようになります。

次に肘や手首関節の使い方ですが、

元々、ガチガチに固定していた人にとっては、

柔らかく関節が動くのが

「ヘッドなこんなに動いて当たらなそう…不安…」

という感覚に陥りやすいですが、不安に感じてもボールに当てようとする意識が強くならないように空振りしてもいいや!というくらいの気持ちで取り組んでください。

そうでないと、当てようとして打つ瞬間にグリップに力が入って結局、ダウンスイング→インパクト→フォローにかけての関節の動きに硬さがでてブレーキをかけ、当たらなくなってしまいます。

その心構えができたら、

今度は習得するためのドリルです。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?