令和6年度行政書士試験に挑んだ1年間の受験の記録

こんにちは。

私は令和6年11月10日に行政書士試験を受け、無事合格することができました。

次の目標へ進むために行政書士試験に区切りをつけたいと思い、これまでの自身の取り組みを記しました。

なお、本記事は個人的な記録(自己満足的なものです)として書きました。

受験生に向けてのアドバイスや合格体験記として、有益なものかは微妙ですので、勉強の合間の読み物として読んでいただくのが良いと思います。

また、蛇足も多く長文ですので、目次から興味のある部分を選んで読むことをオススメします。

少しでも、これから行政書士試験に挑戦する方、リベンジを果たそうとする方のお役に立てれば幸いです。

(同じ合格者の方は、「うん、うん、自分もそうだったなぁ」と、ご自身の頑張りを振り返りながら読んでください笑)

1 自己紹介

先ずは、私自身について少しお話しします。

◆基本情報

年齢:30代前半

性別:男性

家庭環境:妻と2人暮らし(子なし)

職業:地方公務員(行政事務)

保有資格:宅地建物取引士(R5)

FP2級(H31)

銀行業務検定数種(H28〜31)

◆経歴

4年生私立大学の経営学部を卒業後、

新卒で地元の地方銀行に就職地方銀行に勤務中に公務員試験の勉強を開始

地方銀行を4年勤め、地元の県庁に入庁

入庁後、本庁に3年勤務したのち、

R5から出先機関に異動現在に至る

◆法律の学習歴

公務員試験のために、独学で憲法・民法・行政法を学習(学習期間1年弱)

宅地建物取引士試験のために、民法・宅建業法・その他諸法令を学習(学習期間5ヶ月)

公務員試験は200数人中192位という滑り込み合格でしたので、正直知識は全く身に付いていませんでした。

そのため、宅建の勉強をし始めた時点では、ほぼ法律初学者レベルだったと思います。

◆行政書士試験に挑戦したきっかけ

行政書士試験を目指した最初のきっかけは、単なる自己啓発のためでした。

職場の人事異動で、令和5年度から公共事業における用地買収を担当するようになりました。

不動産に関する知識を身につけたいと思い、同年に宅地建物取引士試験を受けるために勉強を始めましたが、試験が終わってからも、せっかく身につけた勉強習慣をここで終わらせるのも勿体無いと思い、何か新しいものに挑戦したいなと考えました。

そこで、「行政職員という今の仕事に活かせるスキルを何か身につけたいな」という考えで調べていたところ、行政書士の試験科目が日々の業務にドンピシャだったので、これだと思い、挑戦することを決めました。

しかし、勉強をしながら行政書士という資格の奥深さに気付き、資格を活かした将来のビジョンを考えるようになりました。

そして、次第に単なる自己啓発のための資格勉強から、将来の目標(夢)のための挑戦へと変わっていきました。

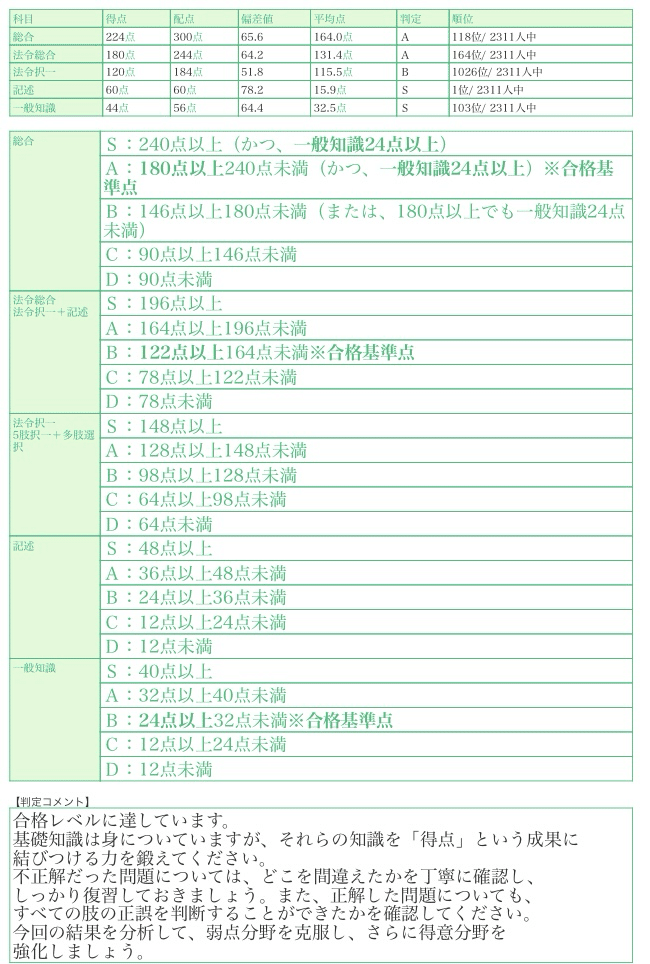

2 令和6年度行政書士試験の結果について

◆試験結果

・基礎法学 1/2 (4点)

・憲法 5/5 (20点)

・行政法 18/19 (72点)

・民法 5/9 (20点)

・商法会社法 4/5 (16点)

・多肢選択 9/12 (18点)

・基礎知識 10/14 (40点)

・記述 24点

合計 214/300点

◆試験の所感

各科目の評価は、例年と比べたときの個人的な感想です。

基礎法学

並。

1問取れて満足。

憲法

やや易。

昨年と比べて、問題文の意味は理解できる問題だったと思います。(R5は、何言ってるのか全くわからないものがあった気が…笑)

判例も模試で見たことがあるものが出たため、解きやすかった気がします。行政法

やや易。

総論は、問8、9が解答に悩みました。

行手法、行審法、行訴法は全問自信ありでペースが乗ってきました。

国賠法は、問20で悩み消去法で何とか…

地自法は、問24のみ2択に倒れました。

総合問題は、問25で悩ましたが、消去法で対応しました。

総じて、自信満々に正解肢を選べない問題がいくつかあり、消去法や2肢まで絞り込んでから決め手にかけるものが多く、より正解っぽい方を選択して正解に辿り着いたものが多かったです。民法

難。

問28、32は2択で✖️

問33、35は2択にも絞れず…

明らかに昨年より難しかったと思います。

「なんだっけ〜」となることもあり、自分の民法の詰めの甘さが露呈してしまいました。商法会社法

やや易〜並。

比較的正誤判定しやすかった気がします。

特に、正解肢は自信を持って選べました。

問39の株式交換はすぐに諦めました。多肢選択

難。

3問とも、4つのうち2つは比較的埋めやすかったですが、残りはなかなか選べませんでした。予想以上に時間をかけてしまい、若干ペースを乱されました。

正答数は、

問41:4/4 、問42:3/4 、問43:2/4基礎知識

やや易。

政経社は足切りにならないか最後まで不安でしたが、比較的解きやすい問題だと思いました。

諸法令は、2問しか出ずに残念。

問題自体は、復活初年度ということもあり予想通り簡単でした。

情報通信が、まさかの0/3…

問54、55は全くわからず、問56は2択に倒れました。

個人情報は、比較的取りやすかったです。

文章理解も、そんなに時間をかけずに解けました。「味噌ラーメンはXで話題になるだろうなー。」なんて考える程度の余裕はありました笑記述

難。

3問とも、部分点でどれだけ取れてるか…と言ったところ。

特に問44は、本試験中に、取消訴訟の基礎知識に重大な認識違いがあったことが発覚。恥ずかしいので詳細は書きませんが、撃沈…

問45は、「動産売買の先取特権」は書けたのですが、その続きは微妙な感じです。

試験中に「これは先取特権かも」と気付いた時は、まさか記述で出されるとは思っていなかったので、正直そのまま先取特権を書くか迷いました。もし違った時には爆死ですし、かなり勇気がいりました笑

問46は、「Aは、何のために」という問題文の指示への答え方に悩みました。

問題文全体の構造や、聞かれていることの意味、答案の雰囲気はわかっているのですが、それをうまく言語化できず、記述対策が不十分であったことを試験中に痛感しました。

個人的な感覚では、3問合わせて20点行けばいいかなと言ったところです😅

結果は24点でしたので、思った通りという感じです。

マークシートの結果がそれなりに良かっただけに、お恥ずかしい…

3 試験戦略について

◆解き順

近年の行政書士試験は、基礎法学〜憲法に奇問難問を置いて、受験生のペースを狂わせる作りとなっています。

そこで、多くの予備校講師の方や受験生の方が言っていた「試験を頭から解かない」と言う作戦を、私も取り入れることにしました。

具体的には、以下の通り解きました。

行政法 ⇨ 民法 ⇨ 商法会社法 ⇨ 多肢選択 ⇨ 基礎知識 ⇨ 基礎法学 ⇨ 憲法 ⇨ 記述

この順番を模試を受けるときも実践し、自分のスタイルとしました。

行政法は比較的毎年難易度が安定しているため、この解き順は自分のペースを維持しやすく、私には合っていると感じました。

時間配分は、

行政法・民法・商法会社法で1:15

多肢選択で1:30

基礎知識で2:10

基礎法学・憲法で2:30

記述で2:55

見直しで3:00

(時間は通しの時間です。)

を目安にやっていました。

模試の時もそうですが、本番でも時間はカツカツで、早く解く訓練もある程度は積む必要があるなと感じています。

◆当日の過ごし方

私は今回の行政書士試験が初受験だったため、当日の動き方や試験中の様子はわかりませんでした。

そのため、焦らないで済むように周りの様子を見ながら少し余裕を持って行動するように意識していました。

私の一日の行動は、以下のとおりです。

6:30 起床 朝勉開始

7:30 朝勉終了 朝食 出発準備

8:30 自宅発

9:00 最寄駅から電車に乗車

11:00 試験会場の最寄駅着

11:05 試験会場着 開場まで勉強

12:00 昼食

12:10 会場入り、自席着

12:15 お手洗い

12:30 問題配布、試験説明開始

13:00 試験会場

16:00 試験終了

16:10 会場退出

16:20 帰りの電車に乗車

19:00 帰宅

19:30 夕食

20:00 自己採点開始

私の住んでいる市から試験会場の最寄駅までは、電車で2時間以上かかります。

天気次第では会場に辿り着けない可能性もあったため、前泊できるようにホテルも押さえてありました。

天気予報を見て電車で行けると判断し、ホテルはキャンセルしましたが、人身事故等何があるかわからないため心配なら前泊した方がいいです。

試験会場は、人が沢山いたのですぐに見つけることができました。

開場が11:50からだったので、1時間弱は外で待機する必要がありました。

会場周辺は受験生が既に場所を取っていたため、少し離れたところにあったベンチに座って、最後の復習をしました。

なお、会場付近では受験生だけでなく、予備校各社のチラシ配りも沢山いました。

私は受け取りませんでしたが、解答速報の案内と、試験前の最終チェックシート?見たいのを配っているようでした。

試験直前に見慣れない資料で新しい情報を入れると、自分のペースを乱される可能性もありますので、これから受験される方も予備校のチラシはスルーした方が良いと思います。

ちなみに、試験後も同じように配っていました笑

きっと、来年度に向けての講義の紹介なんかが入っているのかもしれませんね。

もしそうなら、試験直後のメンタルを考えると、やはり貰わない方が良いでしょう。

帰宅し夕飯をいただいた後、自己採点をする前に、ささやかですがこれまで勉強を支えてくれたお礼に妻へプレゼントを渡しました。

勉強させてもらえるのは当然のことではなく、家族の協力があってのこと。感謝を忘れてはいけませんね。

◆ご飯について

ご飯は試験を左右する重要な要素だと思います。

特に、昼食はこだわった方がいいです。

私の場合、朝食はいつもどおりの食事を摂りました。

昼食は、「ウイダーインゼリー ブドウ糖」+小ぶりのバナナ2本を食べました。

昼食は食べすぎると、試験中に眠くなったり気持ち悪くなったりと、コンディションが悪化します。

私は、試験直前の1ヶ月前くらいから、試験当日に食べるものと同じものを食べて模試を受けたりと、色々実験をしました。

結果、先述した「ウイダーインゼリー ブドウ糖」+ 小ぶりのバナナ2本 が一番調子が良く、当日もこのメニューで行くことを決めました。

なお、ブドウ糖を取ると頭が冴えると言う情報から「ウイダーインゼリー ブドウ糖」を摂るようにしたのですが、「ウイダーインゼリー ブドウ糖」×2個だと、逆に血糖値の急激な落差のせいで睡魔に襲われましたので、色々と試してみることをお勧めします。

<参考>

◆お手洗いについて

食事以上に気を遣ったのが、トイレです。

試験中は、試験官に申し出ればいつでもお手洗いに行くことができます。

しかし、1回お手洗いに立つと5分は試験時間をロスすることになります。(トイレの位置、付き添いの試験官の対応等によります。)

私は、時間に余裕を持って解き終えられるタイプではなかったため、トイレに費やす時間は正直ありませんでした。

そのため、

・途中お手洗いに行かない

かつ

・お手洗いに行かないことが試験の妨げにならない

という2つのことを両立できる状態に体を持っていく方法を研究しました。

私の結論は、

「コップ一杯分の白湯を、少しずつ、12時までに飲む」

でした。

朝食で味噌汁と牛乳を飲んでいますし、昼食でもウイダーインゼリーを飲んでいるので、水分自体は他にも摂取しています。

その上で、飲み物を取る場合は上記の方法がベストでした。

結果、試験中はお手洗いの心配もなく、試験に集中することができました!

なお、科学的根拠もないため、参考にされる方は事前にご自身で試して効果があるかを確認することをお勧めします。

また、全く飲まないのも体調に悪いですので、自分の体と相談して決めましょう。

ちなみに、会場にもよりますが、試験前のトイレは激混みします。

生まれてこの方、男性用トイレがあそこまで行列をなしているところを見たのは初めてです。

ですが、集合時間は12:20となっていますが、それ以降の入室となってしまっても試験は受けれますので(13:30?以降は入室できなくなるみたいですが)、お手洗いで集合時間を過ぎてしまうくらいは問題ないと思います。

なお、試験官の試験説明から試験開始までの待機時間でも、手を挙げてトイレに立つことは認められていたみたいでした。

まあ、最初からそのつもりで試験を受けるのは、少しマナー違反な気もしますが…

(試験中のお手洗いは、オフィシャルに認められていますので、無理に我慢はせずに用を足すようにしましょう!)

◆その他試験当日の出来事

私の受験した会場は、3人掛け長机が縦に10個、横に3列くらい配置されていて、各机、真ん中の一席を開けて2人が着席する並びでした。

受験あるあるかと思いますが、「気になる受験生」と言うのは、どの会場にも必ずいます。私の場合は、独り言おじさんでした。

斜め前に座っていた方ですが、問題を解きながらブツブツ独り言が漏れていて、正直かなり気になってしまいました笑

(しかも、12:50くらいに遅れて入室してきて、90分くらい経ったら退室して行きました。記念受験なのか、超優秀なのかわかりませんが、どちらにしても場を荒らさないでいただきたいものです(^^;))

静まり返った会場内では、貧乏ゆすり、強筆圧、独り言等は目立ちます。意外と自分も、気付かぬうちに周りに影響を与えてしまっているかもしれませんので、気をつけないといけないですね。試験会場には時計はありませんでした。

多くの試験で時計を置かないことが多いですが、これは、時計を置いた場合にその時計の時間が数秒でもずれていた時にクレームが来る可能性があるため、そのリスク回避に置いていないと言うのを聞いたことがあります。

4 試験勉強について

◆勉強方針

勉強を開始したのは令和5年12月です。

予備校や通信講座は利用せず、独学での受験を選びました。

基本的に、毎日少しずつでも、必ず勉強するよう心がけていました。

平日は、朝1時間30分、夜2時間の勉強時間を確保しました。

直前期以外は勉強全集中を避け、出来るだけ、応援してくれる妻との時間は確保するよう意識していました。

睡眠時間は削らず、0時以降も勉強を続けることはしませんでした。

仕事の付き合い等以外では、勉強前にお酒は飲まないようにしました。

◆使用教材

①2024年度 合格革命 基本テキスト

テキストはこれ一冊のみです。(以下、本書については「テキスト」と言います。)

全ページカラー刷りで、内容もわかりやすく良いです。

全体では1000ページ越えのボリュームですが、分冊化されているため、持ち運びもしやすくなってます。

このテキスト1冊仕上げるのにも、かなりの労力が要りますが、近年の試験内容だとこのテキスト一冊では知識は不十分な気がします。

後述する問題集や模試の情報で、テキスト内に書いていないことは、どんどん書き込んで情報を集約していきました。

徐々に理解を深めることを意識して、何度も通読しました。

②2023年版 LEC ウォーク問 法令編

日頃の勉強では、本書をやりこみました。(以下、本書のことを「ウォーク問」と言います。)

各科目10周くらいは回したと思います。

本試験の直前に、初見で令和5年の試験を解こうと思っていたため、あえてメルカリで1年古いものを購入しました。

試験直前には、全問全肢の正誤判定ができるところまで持っていきました。

③2024年度 合格革命 40字記述式 多肢選択式問題集

こちらも何度もやりこんで、問題を読んだらすぐに解答をかける状態までやりこみました。

記述式の書き方には慣れることができますが、取り扱っている論点は広い試験範囲の中のごく一部なので、もう一冊何か記述問題集をやった方が対策ができると感じました。

④公務員試験 新スーパー過去問ゼミ 憲法

本書は公務員試験の時にお世話になった問題集でした。(以下、本書のことを「スー過去」と言います。)

ウォーク問の憲法の問題は50問しかなく、少ないです。

公務員試験も行政書士試験も、憲法の試験範囲は同じなので、スー過去でウォーク問の不足を補いました。

とはいえ、問題の難易度や問われ方が全然違うため、試験問題を解くための問題集と言うよりは、インプットのための問題集として使いました。(スー過去は220問くらい問題数がありました。)

なお、スー過去に掲載されている国家総合職(いわゆる、キャリア官僚)の試験問題は結構難しめなので、それ以外の問題を周回するのが効率的です。

⑤アガルート 田島講師の直前対策講座【時事・文章理解】

毎年、時事問題の対策をしてくださっている、アガルートアカデミーの田島先生の講座です。

単発の講座で、私が唯一購入した予備校の講座です。

今年度は、中東・パレスチナ問題と、外国人についての出題を、当ててくださいました。(問48と50)

受講した受験生の中には、「きたきた!」と興奮された方も多かったのではないでしょうか?笑

とはいえ、選択肢の一つ一つまで予想することは流石の田島先生でも難しいので、講座で取り上げられたテーマについては自分なりに調べて、周辺知識をさらっておくのが良いでしょう。

取り上げられたテーマはどれも重要なもので、教養としても身につくので、試験対策以外の面でもおすすめです。(私は、イスラエル・パレスチナ問題について、田島先生の講座で初めてちゃんと理解しました。)

⑥アモン先生の記述対策

記述問題の対策に悩んでいた時に、Xで先生のポストを見つけてnoteを読み、購入してみました。

行政法と民法の重要論点を40字前後でまとめてくれていて、暗記すればそのまま試験でも使えると思いました。

一部、合格革命に書かれていた表現を修正したりして、自分用にアレンジして使いました。

記述のためのインプット用の教材として活用し、試験会場にも持参して最終チェックに活用しました。

⑦秒トレ

秒トレはフル課金して、全ての問題を解きました。

仕事の昼休みや病院の待合などの隙間時間に使うようにしていました。

アプリと思って侮るなかれで、解くたびに新たな発見があったりと、勉強を始めた当初から最後まで活躍してくれました。

⑧LEC 模試 7回分

書店に販売しているものではなく、郵送で採点までしてくれるパックのものを購入しました。

本試験を受けて改めて振り返ると、本試験よりもやや易しいレベルだと思います。

点数等は後述します。

⑨伊藤塾模試 2回分

こちらも、採点までしてくれるパックのものを購入しました。

LECのものより、やや難しかった印象です。

点数等は後述します。

意外と低い?模試の解説本でかさ増しされているだけかも笑

なお、多くの受験生が使っている「肢別問題集」は、私は使いませんでした。

理由は2つあります。

① 肢別はインプット用の教材で、アウトプットができない。

②やる時間的余裕がなかった。

①について、1問1答式の問題集は知識の確認にはベストだと思います。

・テキストを読んで → 肢別問題集でテキストの知識を定着させる

または、

・基礎固め完了 → 肢別問題集で知識の漏れを確認

このような使い方をするには有効です。

しかし、試験問題を解くための教材としては不十分だと考えます。

肢別の問題が5個揃って1題の試験問題になるわけですが、実際に問題を解くときは1肢1肢とだけに向き合って解くわけではありません。

5肢全部を見て、比較して、選択肢を絞っていきます。

その訓練を肢別では積むことができません。

ウォーク問は1問解く過程で、試験と同じ思考過程を経て答えを出すことができます。

解答後は1肢ごとに解説を読み、肢別と同じように知識の確認ができます。

そのため、私は知識の確認と問題を解く訓練を同時に行えるウォーク問を問題集として選びました。

(暗記量で合否が決まると言われる社労士試験では、肢別問題集が効くかもしれませんね。)

なお、②についてですが、直前期等における知識の漏れの確認には非常に効果的だと思うので、時間に余裕があれば肢別問題集を取り入れていたと思いました。

◆勉強環境ついて

先ず、前提として私は非常に恵まれた環境で、試験勉強をすることができました。

具体的には、

妻が試験勉強に理解がある。

これが本当に助かりました。

私が勉強に集中できるようにと、家事を引き受けてくれたり、朝が弱い私を毎日起こしてくれたり、最後まで応援してくれたり。

択一で合格点を取れたことを伝えた時も、泣いて喜んでくれました。

本当に妻には感謝してもしきれません。職場環境が、勉強をするのに非常に向いているところに配属された。

私は、公共事業に要する用地を買収する業務を担当しています。

工事のスケジュールとの兼ね合いで、1年間の自分のスケジュールも立てやすく、何より自分のペースで仕事を進めることができました。

そのため、日中仕事を頑張れば、夜には自分の勉強時間を確保することができたため、仕事に圧迫されて勉強時間を確保することができないと言うことはありませんでした。(出先期間に所属していますが、本庁勤務だったらこう上手くは行かなかったと思います。)

また、仕事を計画通りに進めている限りは、有給も取りやすく勉強に回せる時間の確保も捗りました。家の周りに娯楽施設がなかった。

先述した私の職場は、いわゆる田舎にあります。市内にはスターバックスやユニクロはありません。

自然豊かでとってもいいところですが、遊ぶところが全然ありません。(サーフィンや自転車、釣りなどのアウトドアが趣味の人には、天国だと思います。)

また、田舎あるあるですが、お店が閉まるのが早いです。そのため、仕事帰りはいつも真っ直ぐ自宅に帰って、勉強机に向かうことができました。通勤が徒歩10分

通勤時間が多いと、一日に使える時間が限られてしまいます。電車通勤で、その時間を有効に使える方は良いとおもいますが、私は電車内で勉強するのはどうも苦手です。

そのため、すぐに家に帰れると言うのは、その分勉強時間を確保できることに直結していました。

ちなみに、家は築50年以上の社宅ですので、今の家に通勤時間以外のメリットはあまりありません笑同僚との飲み会が少ない

今の私の職場は、私よりも一回り以上年上の方ばかりです。しかも、遠くから通っている方もいるので、飲み会は歓送迎会や暑気払い等予め企画して開くものぐらいしかありません。おかげで、飲酒の習慣がなくなりました。

前の職場は歳が近い人がたくさんいて、毎週のように飲みに行っていたので、誘惑が多かったです。

以上のように、人にも環境にも恵まれた状態で戦うことができました。

その状態であっても、合格までは決して楽な道のりではありませんでした。

◆勉強の進め方について

先ずは、本試験日の確認と、ざっくりとした勉強スケジュールを決めました。

やみくもに試験勉強を始めるのは非効率ですので、ここでのスケジュール立ては非常に重要だと思います。

あらかじめ本試験までの道筋を立てることで、今後の勉強で迷子にならないで済みます。

スケジュールと言っても、「この日にあれをしてこの日にはこれをして…」という細かなものを決める必要はなく、ざっくりとしたものでいいと思います。

例えば、

「5月までに行政法と民法を、模試で半分以上得点できるようにする」

「そのために、ウォーク問を5周ずつやる」

と、この程度のスケジュールでいいと思います。

詳細なスケジュールを立ててしまうと、いざスケジュールに詰まってしった時に、その先のスケジュールも全て見直さなければならなくなってしまいます。

先ずは、自分なりにざっくり道筋を立ててみると良いでしょう。

(1)行政法・民法の勉強について

行政書士試験の6割強は行政法と民法から出ます。そのため、その2科目を早期に始めて基礎固めをすることが先決と思います。

私の場合は、12月から5月までは、行政法と民法しかやりませんでした。

この期間にフレームワークを理解し、6月から試験までに詳細を覚える作戦を取りました。

・勉強の進め方

①合格革命のテキストを読む。

②読んだテーマのウォーク問の問題を解く。

③出された論点について、テキスト及び条文でも確認し、テキストに記載がない内容だった場合は、テキストの余白に書き込みをする。

④出された論点について、テキスト及び該当する条文に印をつける。

基本的にはこのサイクルで先ずは一周します。

①は、初めの方はあまり丁寧には読みません。理解できなくても、どんどん進めます。

この時点では、私はテキストの本文には手を加えず、条文番号にだけ黄色マーカーで色を塗りました。理由は、本文にマーカーをすると読みにくくなりそうな気がしたのと、条文番号のみにマーカーすることでパッと見で条文の番号がわかるようになるため、条文を引くスピードが速くなるからです。

②も、最初は解くと言うより読むと言う感覚でいいと思います。

③は、テキストを肉付けする作業です。最終的に、テキストを見れば全部が書いてある状態を目指します。自分が読めればいいので、綺麗にまとめる必要はないです。

④は、私はテキストには正の字を、条文には条文番号に下線を引いていました。

別の問題で同じ論点が問われれば、どんどん線を足していきます。(条文はスペースがあまりないので、二本線まででも良いです。)

これは、よく問われる論点とそうでない論点を明確にするための作業です。勉強にメリハリをつけるためにも重要な作業だと思います。

①〜③(④は1回目のみ)の行程を、夏までに5周ずつ行って基礎固めをしました。

周回することで、ぼんやりした理解がだんだんと知識として定着していく感覚があるとおもいます。

この方法で、前半はウォーク問、後半は模試を使って勉強を進めていきました。

なお、この行程は、他の科目や模試でも同じことを行います。

・行政法の勉強について

私自身は行政職員ということもあり、行政法の勉強は自分たちが日々行なっている業務の根拠や裏付けとなるものなので、仕事にも活かせるしとても楽しいと思って勉強することができました。

しかし、多くの方にとっては、行政法は日常生活では馴染みの薄いものというイメージがあるのではないでしょうか?

そして、民法や憲法に比べて、勉強が面白くなくて嫌いになる方も一定数いると思います。

そこで、私はテキストに書いてある条文や判例を、できるだけ具体的に私生活の中でどのように使われているかをイメージしながら、理解することに努めました。

例えば「〇〇県 不服申立て」と、地元の自治体のホームページにアクセスすると、不服申立手続きの流れや過去の申立ての件数なんかが掲載されています。

また、自治体のホームページにある例規集には、その自治体の条例が公開されています。

(「〇〇市 条例」や「〇〇条例 例規」などと検索すれば、出てくると思います。)

例規集の中に、例えば「〇〇市手数料条例」や「〇〇市民会館条例」なんかがあれば、それは地方自治法で学ぶ、以下の規定を身近なものに当てはめた例と言えます。

第二百二十八条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

パブリックコメント(意見公募手続)なんかも、良くホームページに掲載されています。

令和6年度の試験から「一般知識」が「基礎知識」に変更となり、諸法令が試験に出題されるようになりました。

この変更をする際にも、意見公募手続が実施されています。

他には、テレビで見るニュースの中にも参考となる話題が良く流れています。

令和6年でいうと、

某大手自動車販売会社が保険金を不正請求していた問題が大きな話題となりました。

その際、金融庁が損害保険代理店の指定取消しをするために聴聞の手続きを実施していました。

また、某県の県知事にパワハラ疑惑が出て、県議会で不信任決議案が可決され、知事が失職したニュースもありました。

(憲法の話ですが、衆議院議員選挙と最高裁場所裁判官の国民審査もありましたね。)

このような機会は、行政手続法や地方自治法の条文がどのように現実に使われているかを、イメージするチャンスです。

令和6年は、こういった話題が豊富だったので、机上の勉強以外でも知識を確認することができて、受験生としてはラッキーな年だった気がします。(事件が起こることは良くないことですので、喜ばしいことではないですが…)

・民法の勉強について

民法も、行政法と同様に如何にして条文を私生活に落とし込めるかがポイントになります。

私の場合は、仕事で用地買収(不動産売買)を行うため、契約や相続に関する知識は日々の業務と直結していました。

契約については、普段仕事で使っている定型の契約書の記載内容を見て、「この条項は、545条の契約解除の効果のことを言っているんだな〜」と意識的に考えながら業務を行うようにしたため、実務ではどのように条文が使われ、どのような場合に効果を発するかをイメージすることができていたと思います。

また、相続については、公共事業に必要な用地の所有者が亡くなっているのに相続がされていない、と言った場合に所有者の相続関係を全て確認し、相続人関係図(家系図のようなもの)を作成する必要があります。

相続人関係図を作成するには、法定代理人の持分、代襲相続、相続放棄、相続欠格、相続廃除の有無なども全て確認します。

このように、テキストで学習する内容が直接業務に直結したため、試験勉強と実務どちらにとっても効果的に学ぶことができました。

他にも、銀行に勤めていた経験から、担保物権の中でも抵当権や根抵当権、譲渡担保は比較的抵抗なく勉強を進めることができました。

債権分野も、保証と連帯保証の違いなんかは、銀行での経験が活きました。(当時は、自分が債権者で保証人を求める側でした ^^; )

以上のように、これまでの経歴や置かれている環境から、民法の条文に対する具体的なイメージを掴むことに苦労が少なく、比較的勉強の進捗は上手くいっていたと思います。(が、油断していたら試験当日は民法でしくじってしまいました…)

(2)憲法・商法・会社の勉強について

・憲法の勉強について

ある程度民法、行政法の基礎が身についてきた6月頃から、憲法の勉強も開始しました。

近年の憲法は、テキストを勉強しただけでは解けない(解きづらい)難しい問題が出る傾向にあります。

そのため、行政法・民法と同じようにテキストとウォーク問の往復だけでは基礎知識が身につかないと判断しました。(そもそも、ウォーク問の問題が難解なため、なかなか頭に入りませんし、テキストにないような内容も多く、効率が悪いです。)

加えて、問題数が行政法・民法に比べて圧倒的に少ないため、ウォーク問では出題されていない判例も多く、網羅性に欠けます。

そこで、比較的簡単な問題を数多くこなし、網羅的に基礎固めをするため、スー過去を取り入れることにしました。

スー過去は、全部で200題以上の問題が掲載されており、量をこなすには最適でした。

難易度も、国家総合職の問題は難しいものも多いですが、それ以外の問題はちょうど良い難易度だったと思います。

しかし、スー過去はあくまで公務員試験のための問題集ですので、あくまで下地を作るためのサブ教材として使います。

スー過去の問題形式と行政書士の問題形式は全然違いますので、最後はやはりウォーク問や模試でアウトプットする勉強も必要です。

・商法・会社法の勉強について

商法・会社法は最後まで苦戦しました。

先ず、他の科目よりも具体的なイメージが掴みづらいため、勉強が単純な暗記に近い形になってしまったことが要因です。

そこで、商法・会社法は全てをバランスよく勉強するのではなく、優先順位をつけてテーマごとにメリハリをつけて勉強することを意識しました。

優先順位は、次のとおりです。

高

↑

I商法・設立

I機関

I株式

Iその他

↓

低

どのテキストにも、商法・設立・株式・機関・その他という風にテーマが分かれていると思います。

毎年の出題も、大体各テーマから1題ずつ出されています。(「その他」は、出たり出なかったり。)

そこで、個人的に比較的理解しやすい(覚えやすい)商法と設立を重点的に取り組み、機関と株式はほどほど、その他は流すだけ と言った感じで取り組みました。

勉強の方法は、最初は他の科目と同じですが、1巡してからは8テキスト2ウォーク問くらいの割合で回しました。

他の科目よりも暗記色が強い印象があったので、とにかくテキストの回転数を上げて何度も読み返しました。

テキストを読む中で、商法については商取引の効率化、会社法については株主・債権者保護と言った法律の趣旨を意識しながら読むと、少し整理がしやすかったです。

それでも株式のテーマがなかなか覚えられなかったので、本試験の目標を3/5問として時間をかけすぎないように気を付けました。

(3)基礎法学・基礎知識の勉強について

・基礎法学の勉強について

特にありません。

と言うより、基礎法学は全く勉強していません。

模試で出た問題くらいは復習しましたが、テキストの基礎法学のページは1回も開きませんでした。

基礎法学はコスパが最悪です。

勉強したことが出る確率も低いし、落としたところで合否への影響は少ないので、現場思考で解くと割り切っていました。

基礎法学を勉強するなら、その時間を行政法と民法に回した方が良いです。

・基礎知識の勉強について

今年度から、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令が出題されることとなり、「一般知識」が「基礎知識」へと変更になりました。

先ずは、新しく出題される諸法令について話します。

諸法令は、行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法から出題されると言われていました。

どうやら平成17年までの試験では、この諸法令が出題されていたようで、平成18年から令和5年で廃止されていたものが復活したと言うことのようです。

私は平成17年以前の試験問題を持っておらず、予備校の単発講義も取らなかったため、テキストと模試しか対策ツールがありませんでした。

そのため、ベースはテキストを何度も読み込み知識をインプットしました。

勉強に際し工夫した点は、行政書士法については宅建試験で学んだ宅建業法の知識をイメージしながら勉強したことです。

例えば、宅建業法では宅建士の欠格事項や罰則規定が定められています。

完全に一致しているわけではありませんが、雰囲気は行政書士法の規定ととても似ています。

業務内容は違えど同じ士業ですので、責任の重さは近いものがあるはずです。

(調べてはいないので定かでは無いですが、恐らく司法書士法や社会保険労務士法など他事業の法律でも似たような規定があるのではないでしょうか。)

細かな知識はテキストを周回して覚えますが、大まかなイメージが掴めているだけで、だいぶ理解のスピードが違います。

別の資格等で既習の知識で使えるものがあれば、どんどん使うことをお勧めします。

戸籍法と住民基本台帳法の勉強で工夫した点については、何よりも役所に行って戸籍や住民票を取ってみることに尽きると思います。

役所の窓口に行って、申請書を書き、現物を取得して書いてある内容を見る。

これだけで、テキストのみで勉強するよりも格段に理解が進むと思います。

戸籍や住民票の記載事項も、テキストを見てるだけでは覚えられません。

実物を見れば、どう言うレイアウトでどんなことが書いてあるのか、一発でわかります。(住民票は自治体ごとにデザインが違いますが、書いてある内容は同じです。)

また、実際に役所に行けば、各種届出の期限や誰が申請を出来るかの案内が置かれている場合もあります。このような情報も、試験対策として役立ちます。

最近はコンビニでも取得することができますが、直接役所に取りに行くことをお勧めします。

私も、たまたま職場への届出や引越しなどで自分の戸籍と住民票が必要となる機会があったため、直接役場で取得しました。

次に、政治・経済・社会についてです。

ここについては、正直自信はなく最後まで不安で仕方がありませんでした。

対策として、各所で言われているような「日頃から新聞やニュースを見る」程度のことはやっていましたが、全てを把握することは不可能ですし、時間も膨大にかかってしまいます。

そのため、政治・経済・社会の対策は今回の行政書士試験で唯一予備校のお世話になることにしました。

先述した、アガルート 田島講師の直前対策講座【時事・文章理解】を申し込みました。

出題が予測されるテーマを15個に絞り、各テーマごとに解説してくれる講座ですが、正直、この講座にだいぶ救われました。

何となく出題されそうだなと思いつく時事ネタはありますが、そのテーマを自分で調べるのはなかなか大変です。

気になったテーマをニュースなどで見かけた時は、その都度インターネットで調べていましたが、情報の取捨選択や重要かそうで無いかの判断は素人には難しいところです。

田島講師の講座では、この点がよく要約されており、効率的に勉強ができました。

試験対策だけでなく教養を深める意味でも、とても有益でした。

今回本試験でも出題されたイスラエル・パレスチナ問題についても、これまで何となくの事情は知っていましたが、田島講師の講座で人に簡単に説明できる程度に理解することができました。

その他やったこととしては、テキストの該当ページを読むこと、5年分の過去問を解いたことです。

時間に余裕があればテキストの記載事項は全て覚えられればいいですが、私は余裕がなかったため、先進各国の政治体制について、景気について等の主要テーマについてのみに絞って勉強しました。

過去問では、肢の切り方・解き方を練習しました。

政治・経済・社会は知識問題ですが、現場思考で何とかなる問題も多いです。

常識的に考えて間違いの肢

どう考えてもおかしい肢

確証はないけど違う気がする肢

こういう肢を探すため、また、こういう肢を見つけて解答するものだと理解するために、過去問は最適のツールでした。

過去5年分解いてみて、意外にも一般知識の足切り基準に引っかかる年はありませんでした。

もちろん、確実に答えがわかった問題は少ないですが、意外と取れる問題は多いです。

過去問では大丈夫だったと言う経験が、試験中の不安な時の拠り所となったりすることもありますので、個人的にはアテもなくテキストを何周も読み込むよりは、過去問を解いて現場思考の練習をしてみることをお勧めします。(「現場思考」については、後ほど模試のところでもお話しします。)

なお、過去問を解いていて他に感じたことは、行政書士の仕事に関係するものや、所管省庁である総務省に関連したテーマが出やすいような気がしました。

例えば、

令和6年度は外国人(行政書士の仕事関係)

令和4年度は郵便局(総務省、行政書士の仕事関係)

令和3年度はふるさと納税(総務省関係)

なんかが、該当する問題です。

これは、試験センターがただ奇問難問で受験生を揺さぶりたいだけ、と言うわけでなければ自然なことな気がします。

当然全く関係のないところからのみ出題される年もありますし、出題されても1題なので、普段ニュースや新聞を読むときに少し気をつけてみる程度で参考にしてください。

(もしかしたら、私が知らないだけで実は全部の問題で深く関わりがあるのかもしれませんが…)

次に、情報通信ですが、これもテキストを数周読んだ程度です。

正直、用語の問題は範囲はぼぼ無限ですし、普段からニュースや新聞で語彙を高める以外の方法はない気がします。

そんなスタンスで臨んだら、結果本試験で0/3問と言う結果に終わってしまったので、参考にはしないでください笑

一方、個人情報の対策については比較的力を入れました。

やったことはテキストの読み込みですが、法律知識なので勉強すればしっかりと点数できます。

また、恐らくほとんどの社会人の方はご自身が務めている会社で個人情報を扱っていると思います。

自分の会社ではどうか、

将来独立した時に個人情報をどう扱ったら良いか、

何かをイメージしながら勉強したら、私は退屈な条文知識も少し面白く感じることができました。

最後に、文章理解についてです。

こちらについては、特段対策はしませんでした。

模試で出た問題を復習して、問題形式や解答を出すまでの思考パターンを確認した程度です。

行政書士試験の文章理解は、正直難易度は高くありません。

某大手予備校が出してた各問題の正答率を見ても、文章理解は3題とも、毎年正答率が80〜90%でした。

要は、知識問題ではないので、落ち着いて解けばみんな得点できると言うことです。

模試の文章理解の問題の方が受験生の正答率が低いものが多いので、模試で出題された文章理解の問題が解ければ、本試験でも解けると思っても良いと思います。

とはいえ、苦手意識がある方や感覚で解いてしまっている方は、先述した田島講師の講座を受けることをお勧めします。

文章理解を解答する上での(というより、評論文を読む上での)思考過程についても、同講座内で教えてくれます。

(4)記述式の勉強について

私は、記述式の問題は合格革命の記述問題集とアモン先生の記述式対策を用いて勉強しました。

記述式は、問題文が問うていることを正確に読み取り、その問いに真正面から答えることが大切です。

しかし、真正面から答えるためには、正確な条文や判例の暗記が必要不可欠です。

私は暗記が嫌いだったので、条文の素読はやりませんでした。

代わりに、アモン先生の記述式対策を使い、条文暗記を行いました。

アモン先生の記述式対策は、

例えば

「Q. 行政法上の許可の定義とはなにか。A.既に法令又は行政行為により課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行為。」

といった感じの問題が150題ほど掲載されています。

私は、単純に条文を素読するよりも、このように1問1答形式の方が、頭に残りました。

これだけでも、かなり模試の記述の点数は上がりました。

アモン先生の記述式対策にない条文や判例なんかも、自分で問と答えを作って追加し、自分だけの記述対策ツールを作って活用しました。

なお、アモン先生の記述式対策は、あくまで条文暗記のための教材として活用しました。

記述に必要な、問いに対して真正面から答える力、つまり「記述式問題を解く力」は、条文暗記だけではつきません。

この力は、実際に「記述式問題を解く」ことでしか養うことはできないと思います。

いくら条文を覚えても、その条文知識を問題に合った形に並び替え、組み合わせ、まとめないと得点にはつながりません。

そのため、アモン先生の記述式対策で下地を作り、合格革命記述問題集や模試で「記述式問題を解く力」を養うことが大切だと思います。

(5)模試の勉強について

私は、LECと伊藤塾の模試パックをやりました。

最初に模試を解いたのは8月中旬でしたが、今となってはもっと早くからやればよかったなと思っています。

もう少し早くから模試に取り掛かかり、模試の種類・回数をもっと増やしても良かったです。

その理由は、2つあります。

1つめの理由は、

3時間という長丁場を戦うことに、体が慣れさせるためです。

通常の勉強では、休憩なしに3時間ぶっ通しでやり続けることは少ないのではないかと思います。

やるにしても、飲み物や甘いものなどをお供に、リラックスしながら勉強することが多いでしょう。

本試験は、極度の緊張感などにより、想像以上に体力を使います。

あらかじめ、緊張感を持って3時間を戦い抜くことに慣れていなければ、本番では絶対にもちません。

必ず集中力が切れて、心が折れて、まともに試験と戦うことができなくなってしまいます。

スポーツと同じで、練習でやってきたこと以外のことは、本番では出せないものです。(本番でいつも以上のパフォーマンスを発揮するのは良くあることですが、それも練習での下積みがあって初めて起こることだと思っています。)

そのため、少しでも本試験をイメージしてリハーサルを重ねることが大切です。

しかし、私は遠方に住んでいるため、なかなか会場に模試を受けに行くことが難しい状況でした。

そこで、少しでも本番に近い状況を作るために、模試を解くときは必ず次のことを意識しました。

・本番と同じ13時から16時の時間内で解く。

・お手洗いに行く時間も含めて3時間。

・飲食は禁止。

・腕時計で時間を確認する。

・昼食で食べるものも色々試してみる。

そうやって、1回1回を本番同様に自分の気持ちを持っていき、3時間の中での闘い方を研究しました。

2つめの理由は、

問題を解き切る力をつけることです。

本試験では、見たこともないような選択肢が当たり前のように出題されます。

どこのテキストにも載っていないような知識の正誤判定をさせ、受験生の心を揺さぶってきます。

そのため、過去問やテキストでいくら勉強しても、その知識だけで臨もうとしたら足りないのが現実です。

つまり、過去問やテキストに掲載されている内容は知識としては当然必要ですが、それ以外にテキストだけでは身につかないものが求められます。

それは、「現場思考」「法的思考力」なんて言われるものだと私は考えます。

言い換えれば、知識で選択肢を2つまで絞って、その2つの選択肢の内、より正しそうなものを選び抜く力です。

その力を養うためには、初見の問題に多く触れることが大切だと思います。

参考に、私が受験した模試の成績を載せます。

なお、①⑧⑨ の模試をやった時期が採点サービスの期間外だったので、その3つについては点数のみを記載します。

①LEC 到達度確認模試 第1回目

受験日:8/12

・基礎法学 2/2 (8点)

・憲法 4/5 (16点)

・行政法 14/19 (56点)

・民法 7/9 (28点)

・商法会社法 2/5 (8点)

・多肢選択 7/12 (14点)

・基礎知識 11/14 (44点)

記述抜き合計 174/240

②LEC 到達度確認模試 第2回目

受験日:8/14

・基礎法学 2/2 (8点)

・憲法 3/5 (12点)

・行政法 13/19 (52点)

・民法 8/9 (32点)

・商法会社法 2/5 (8点)

・多肢選択 10/12 (20点)

・基礎知識 3/14 (12点)

記述抜き合計 144/240

③LEC 全日本行政書士公開模試 第1回目

受験日:8/26

・基礎法学 1/2 (4点)

・憲法 2/5 (8点)

・行政法 14/19 (56点)

・民法 5/9 (20点)

・商法会社法 2/5 (8点)

・多肢選択 12/12 (24点)

・基礎知識 6/14 (24点)

記述抜き合計 144/240

④LEC 全日本行政書士公開模試 第2回目

受験日:9/8

・基礎法学 1/2 (4点)

・憲法 2/5 (8点)

・行政法 13/19 (52点)

・民法 6/9 (24点)

・商法会社法 2/5 (8点)

・多肢選択 11/12 (22点)

・基礎知識 9/14 (36点)

記述抜き合計 154/240

⑤LEC ファイナル模試

受験日:9/23

・基礎法学 0/2 (0点)

・憲法 3/5 (12点)

・行政法 14/19 (56点)

・民法 7/9 (28点)

・商法会社法 4/5 (16点)

・多肢選択 12/12 (24点)

・基礎知識 10/14 (40点)

記述抜き合計 176/240

⑥LEC 厳選!ヤマ当て模試 第1回目

受験日:10/7

・基礎法学 1/2 (4点)

・憲法 4/5 (16点)

・行政法 16/19 (64点)

・民法 8/9 (32点)

・商法会社法 2/5 (8点)

・多肢選択 11/12 (22点)

・基礎知識 9/14 (36点)

記述抜き合計 182/240

⑦LEC 厳選!ヤマ当て模試 第2回目

受験日:10/14

・基礎法学 0/2 (0点)

・憲法 5/5 (20点)

・行政法 12/19 (48点)

・民法 6/9 (24点)

・商法会社法 3/5 (12点)

・多肢選択 8/12 (16点)

・基礎知識 11/14 (44点)

記述抜き合計 164/240

⑧伊藤塾 公開模試 第1回目

受験日:10/21

・基礎法学 1/2 (4点)

・憲法 2/5 (8点)

・行政法 16/19 (64点)

・民法 6/9 (24点)

・商法会社法 3/5 (12点)

・多肢選択 8/12 (16点)

・基礎知識 6/14 (24点)

記述抜き合計 152/240

⑨伊藤塾 公開模試 第2回目

受験日:10/28

・基礎法学 0/2 (0点)

・憲法 4/5 (16点)

・行政法 14/19 (56点)

・民法 8/9 (32点)

・商法会社法 4/5 (16点)

・多肢選択 11/12 (22点)

・基礎知識 10/14 (40点)

記述抜き合計 182/240

⑩令和5年度 行政書士試験 (初見です)

受験日:11/9

・基礎法学 1/2 (4点)

・憲法 3/5 (12点)

・行政法 14/19 (56点)

・民法 8/9 (32点)

・商法会社法 2/5 (8点)

・多肢選択 10/12 (20点)

・基礎知識 10/14 (40点)

記述抜き合計 172/240

模試9回+R5本試験をやり、記述抜きで180点を超えたのは2回だけでした。

一方、記述込みでは、ファイナル模試以降の6回分はいずれも180点を超えることができました。(伊藤塾模試2回とR5本試験も、自己採点では合格ラインは超えていたと思います。)

ファイナル模試を境に、試験形式に慣れていない前半と慣れてきた後半で、ハッキリと得点の仕方が分かれています。

また、後半は記述の勉強の成果が出始めた、基礎知識の諸法令が得点できるようになったことで、点数が上がりました。

それに対し、行政法の点数が安定しない傾向にありました。これは、行手法・行審法・行訴法で知識の整理が甘く、単純な条文問題を落としていたことが原因でした。

また、行審法の再調査請求と再審査請求への準用、行訴法の抗告訴訟以外の訴訟の準用が苦手で、毎回点を落としていました。

商法・会社法は最後まで苦手でしたが、商法と会社法の設立だけはしっかりと勉強できていました。

先述したとおり、模試は初見問題を解く訓練として非常に有効ですが、一度解いた後はウォーク問と同じで知識を定着させるために何度も復習をしました。復習の方法はウォーク問と同じです。

◆まとめ

勉強する習慣を作り、毎日少しでも勉強をする。

①テキストを読む。

②読んだテーマの問題を解く。

③出題された論点について、テキスト及び条文でも確認し、テキストに記載がない内容だった場合は、テキストの余白に書き込みをする。

④出された論点について、テキスト及び該当する条文に印をつける。

このサイクルでインプットを行う。法令知識は、日常の中での使われ方を具体的にイメージしながら勉強する。

模試で、これまでインプットした知識のアウトプット及び現場思考の訓練を積む。

過去問を周回するだけでは知識は不十分。過去問と模試で、初見の問題を「解く力」を養う。

以上が、私が1年間勉強してきた内容です。

実は、まだ書いていないけど実践していた勉強法がもう一つあります。

それは、教えることです。

これは、しっかり理解していないとできないのでとても難しいことですが、効果は絶大でした。

これに気付いたのが10月の半ばくらいなので1ヶ月弱しか実践していませんが、もっと早くからやっていればよかったと後悔したくらいです。

やり方は、「その日勉強したことを、何も見ずに、自分の言葉で、誰かに説明する」だけです。

説明する相手は誰だって何だって構いません。

ぬいぐるみでも、何なら何もなくてもOKです。

私の場合は、寝る前に妻に向かってその日勉強したことを説明していました。

妻は私の勉強の内容には興味はないため、ほぼ独り言状態でしたが、それでも問題ありません。

また、通勤の時間やお風呂に入っているときなどにも、一人でぶつぶつ呟きながら実践していました。

大事なことは、頭の中で勉強したことを思い出し、口に出して説明することです。

そして、説明できなかった知識やすぐに出てこなかった知識は、復習して穴を埋めれば、完璧です。

この過程が、頭の中の知識の整理と定着を大きく進めてくれます。

この勉強方法は、基本的にはテキストを見ずに行うため、やや上級者向けかもしれません。

しかし、場所を問わずに行えるため、スキマ時間の更にスキマを活用することができる点でもお勧めできます。

やったことない方は是非お試しください!

5 最後に

行政書士試験は、想像以上に難しい試験でした。

舐めてかかると痛い目を見ます。

試験範囲も広く、勉強も工夫を凝らし主体的に取り組まなければ、なかなか知識が定着しません。

ネット上では、合格に必要な時間は500〜1,000時間くらいで表記されていることが多いです。

私自身は大体1,000時間勉強をしましたので、ネット上の記載はあながち間違ってはいないかもしれません。

しかし、私はかなり恵まれた環境にありました。

家族の理解があり集中して勉強でき、仕事や過去の経歴が試験内容に関係があるなど、試験勉強を他人よりも効率よく進めることが出来る環境にありました。

しかも、前年に宅建試験に合格していたので、行政書士試験の勉強を始める時点で、既に勉強習慣や若干の民法知識も身についていました。

そんな私でさえ、合格点を獲得するまでに1,000時間を要しました。

要は、世間で言われるほど簡単ではないと言うことです。

(お察しのとおり私は秀才ではありませんが、勉強が苦手なタイプでもありません。)

しかも、勉強時間がそのまま得点につながる試験ではないので、ただやみくもに勉強時間を重ねても合格は難しいでしょう。

私は、どうすればあと1問を取れるか、どうすれば1問を落とさないで済むか、常に考えて工夫して勉強してきました。

この姿勢が、人よりも少しだけ私を前に進めてくれたのだと思います。

勉強の仕方は他人それぞれですので正解はないと思いますが、私の経験がどなたかの勉強の参考になれば幸いです。

p.s.

予備校か独学で迷われる方が多いと思うので、私の考えを記します。

私は独学で勉強してきましたが、必ずしも独学が良いとは思いません。

予備校を利用した方が、ペースメーカーにもなるし、共に戦う仲間ができたりと、精神的にも負担が軽くなると思います。

また、独学では気付かなかった知識の勘違いなんかも、予備校を利用したことで解消されることもあると思います。

ただ、予備校は、「予備校に頼る」スタンスになってしまうと、逆効果になるリスクもあります。

予備校はあくまでも、勉強を進めるためのツールです。

その効果を発揮するか否かは、使い手側、つまり受験生次第となります。

同じ講師の先生の講座を受けて、受かる方と落ちる方がいるのは、そう言うことだと思います。

予備校は、「頼る」ものではなく「使う」もの。

上手く伝わるかわかりませんが、そのように感じます。

終