第1回:Web解析士ってどんな仕事?

ここでは、【改訂版】Web解析士認定公式テキスト2020の内容を自分の理解の整理も含めて、一部重要な部分を抜粋してまとめた内容になります。

第1回は、Web解析士のお仕事についてです。

参考文献:【改訂版】Web解析士認定公式テキスト2020

1、そもそもWeb解析とは?

「Web解析」とは、ウェブサイトやスマートフォンアプリを軸をとして、定量的または定性的なあらゆるデータをもとにユーザーを理解し、その満足度を高める改善を促していくことで事業の成果に貢献する技術です。

事業の成果に貢献することを目的とする場合、オンライン(デジタル端末を利用して接する範囲)だけではなく、オフライン(デジタル端末を利用しないアナログの範囲)も解析対象となります。具体的には次の3つの範囲が挙げられます。

1、アクセス解析

オウンドメディアと呼ばれる、自社が保有するウェブサイトやアプリの解析、広告効果測定のこと

2、ウェブマーケティング解析

視聴率・キーワード分析やソーシャルメディア解析、エンゲージメント調査など、アクセス解析ではないが、マーケティングに活用できるデータ

3、ビジネス解析

売上や電話の着信本数、リード獲得など、オフラインのビジネスデータ

上記のように広範囲にわたってウェブ解析をする必要がある理由は、ユーザーを理解するためにあります。ユーザーにとって身近なメディアである、ウェブサイトやスマートフォンアプリなどから取得できるデータを解析することで、事業の成果に寄与するツールとして低コストで且つ詳細に活用しやすい面があります。

一方で、それらは一部のユーザーの行動であって、ユーザーはマスメディアや人的ネットワークなどから情報を、なんらかの感情や思考をもとに入手しています。そのため、オフラインの情報も必要不可欠なものとなります。

ユーザーの心理や理解を深め、課題を解決するため、デジタルメディア上の行動に、競合他社の状況やマスメディアの広告効果、企業のビジネスに関する情報や顧客情報などを加えることが重要となっているのです。

2、ウェブ解析とブランドの価値(ブランディング)の関係とは

顧客が良い体験をすること(UX、CXの向上)はブランドの価値を高めることにつながります。それと、ウェブ解析とどう繋がるのかを説明します。

ブランディングの効用というのは、ユーザーとの中長期的な信頼度や信頼度を意味する「エンゲージメント」を背景にした価値の維持ということです。ブランドに対して常に「期待」や「信頼」を寄せながら、強い愛着心を持ち続けることで「ライフタイムバリュー(LTV)」が高い水準に保たれるのです。

そしてこれからのウェブ解析をするにあたって、ブランドの価値を深く理解し、どのように見せれば価値を毀損することなくユーザーとのエンゲージメントを増幅できるかという帰属意識をもつことが必要になります。多くの企業は下記のような自社のブランドのあるべき姿をステイトメントの形で明文化し、中期経営計画の中でも戦略的な位置づけを行っています。

・理想とするユーザー:ブランドは、どういうユーザーと向き合うのか

・ブランドエッセンス:ブランドは、ユーザーに提供する本質的な価値は何か

・ブランドパーソナリティ:ブランドは、ユーザーにとってどういう存在か

・根拠となるファクト:これらのことを可能とする企業のDNAや事実は何か

ブランドビジョンから派生して、ブランドのロゴだけでなく、ユーザーとの間にある主要な接点(プロダクトデザインや店舗デザインなど)において、どのようにアピールしたら良いのかを真剣に考えることも重要です。これらの細かな決まりごとをガイドライン(CI/VI/BIマニュアル)の形で詳しく定め、厳密に履行している企業も多数存在しています。

ブランディングに関するおすすめの書籍:「D2C(「世界観」と「テクノロジー」で勝つブランド戦略)」

3、ウェブ解析士の仕事について

ウェブ解析士は、オンライン・オフラインを問わず、事業の成果に繋がる行動を促すことが仕事です。それを実現するには、データの解析だけをすれば良いのではなく、周囲にどう働きかけていくかも理解する必要があります。

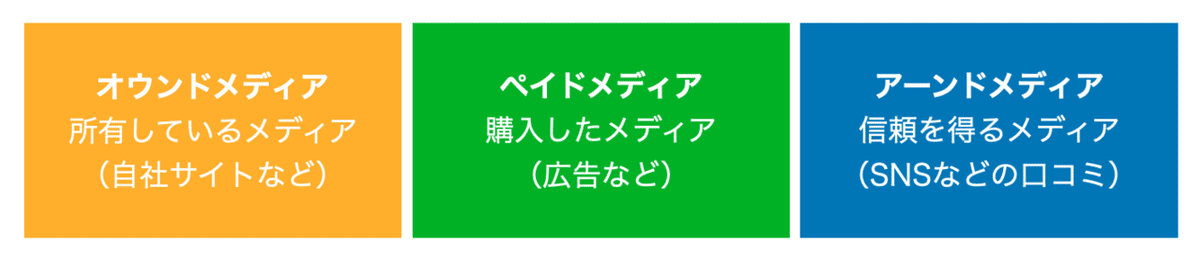

ウェブ解析をするときに、自社のウェブサイトだけに止まらず、「トリプルメディア」全般を俯瞰して、ウェブの活用の戦略立案をする必要があります。

トリプルメディアとは、

1、オウンドメディア(自社で所有しているメディア)

2、ペイドメディア(購入したメディア)

3、アーンドメディア(信頼を得るためのメディア)

の3つのことです。

併せて、実店舗とウェブに区別を設けないオムニチャネルの視点も必要です。

また、ウェブ業界はクライアントの投資対効果に責任を持つことも求められます。デザインやプログラムは、低コスト化・無料化が進んでおり、参入障壁が低い業界であるために、フリーランスの登用やオフショア開発でが増えているからです。そのため、単に制作するだけでは生き残れなくなっている現状、しっかりと目的を把握し(集客や売上・利益還元)、成果を意識したウェブマーケティングの能力が、ますます重要になっているのです。

4、ウェブ解析士に求められる3つの理解

事業の成果に繋がるウェブ解析を行うには、対象となるクライアントや自社について、次の3つの理解が必要です。

1、経営・マーケティングの理解

事業の成果につなげるために、解析の対象となる企業のビジネスモデルやマーケティングを理解する必要がある。

2、ウェブ・インターネットの理解

ウェブやインターネットのデータが解析の中心である以上、ウェブやインターネットの技術や仕組みの正しい理解が欠かせない。

3、統計・データ解析・データ分析の理解

データ解析・データ分析においては、統計学の知識を持ち、その結果を正しく判断する能力が求められる。

上記の3つの視点を持って、成果につながる課題解決の方法を理解する必要があり、仮説立てを行い、問題を発見し、対策を立案するというPDCAのサイクルを継続的に、且つ素早く回していくことが重要です。

5、ウェブ解析士に求められる5つのスキル

どういったスキルがウェブ解析士にとって必要なのか、次の5つにわけて説明します。

1、情報収集力

自分や事業の状況に合わせて、車内や業界内外の情報を常にチェックし、必要な情報を収集する能力です。セミナーや、インターネット上の記事、クライアントとの会話などを通じて、常に情報のアンテナを張っておくことが大事です。

2、仮説力

仮説を持ってウェブサイトを利用するユーザーの解析を行い、検証するための能力です。例えば、対象のウェブサイトについて事前に利用者属性を特定し、その検証に必要な解析は何かを決定していくといったことです。

3、設計力

ウェブサイトのゴールやKPIなどの目指すべき方向を決定します、また、それらの数値を取得・解析するために、どんなツールで、どんなデータを取得するべきかを決める知識も必要です。

4、施策実行力

解析をしても、改善策が反映されなければサイトは良くなっていきません。そのために必要なのは、施策立案ができることです。思い付きではなく数値に基づいた改善提案をすることが、試作実行力を伸ばす上で重要です。

5、情報発信力

情報は、発信する人に集まります、社内外で行った取り組みや情報を共有し、自らの認知度をあげましょう。自分たちが行っている取り組みを理解してもらえば、協力者も増え、成果を出しやすくなります。

上記以外にも、企業体制に合わせたプロジェクトの進め方(ウォーターフォール型/アジャイル型)や、組織でウェブ解析を進めるための浸透の方法(勉強会の実施、事例の保存など)、あとは行動規範と法律、リスク対策などにも、この本で触れています。

参考文献:【改訂版】Web解析士認定公式テキスト2020

第1回は以上になります。第2回は、ウェブ解析の基本的な指標について触れます。

Fin.