【感想】たねつみの歌

ブランド : ANIPLEX.EXE

発売日 : 2024-12-13

キャラデザ : popman3580 , マニアニ

シナリオ : Kazuki

⚠️ここからネタバレあり⚠️

◾️ネタバレ感想

家族の繋がりを描いた傑作。

感動がレベチだった。

★はじめに

2024年ラストを飾るビッグタイトル降臨。

本作が発表されたときは正直ピンとこなかったものの、公式HPやティザーPVを眺めていると、「母と娘と私」というキーワードだったり、 世代を超えた16歳の少女達の冒険や家族の繋がりという題材のキャッチーさに興味深々。

さらに企画・シナリオを手掛けるKazuki氏の「国」シリーズの噂も聞こえてきて俄然プレイしたい欲求はカンスト。

つまり、プレイするのをめちゃくちゃ楽しみにしておりました。

ANIPLEX.EXE作品のプレイは『ATRI』『ヒラヒラヒヒル』に続き本作にて3作目となります。

ANIPLEX.EXEが掲げるビジュアルノベルの可能性を世に知らしめる意義はビジュアルノベルを愛する者として応援したいですし、これまでの作品も素晴らしいものであったと思います。

今の時代をよく理解したボリュームの中でフルプライス並の満足感があり、ビジュアルノベルに触れてこなかった新規ユーザーはもちろんのこと、自分のようなビジュアルノベルファンにも確かな納得感がありました。

特に瀬戸口廉也氏を擁した第2弾にあたる『ヒラヒラヒヒル』は、これこそビジュアルノベルの究極の答えだと思えるほど高い完成度を誇る傑作だったと評価しています。

では第3弾の『たねつみの歌』はどうだったのか。

その答えを思うままに書き連ねてみました。

整理されていない取っ散らかった文章の自覚があるので、かなり読みにくいかもしれません。

ロジックよりも感情優先の文章です。

物語の大事なポイントもいくつかスルーしている駄文です。

そんなに長い感想記事ではありませんのでどうかご容赦いただき、この駄文にお付き合いくださいませ。

★たねつみの歌をプレイした印象

先に結論を言ってしまえば、最初から最後までずっと面白くて、ドキドキして、ハラハラして、泣けて泣けて、夢中になって物語に没入してしまうほど素晴らしい物語でした。

シナリオが良すぎます。

冒険に出かける前に描かれたみすずと陽子の邂逅からツムギが合流するまでの高揚感、家族の繋がりの中に見た少しの切なさで既に心は掴まれて震えたほどです。

家族という普遍性ある題材に対し決して当たり前のものではない愛情を、従来のビジュアルノベルらしさと、アニプレックスが畑とするアニメ的な革新性をもって示した非常に価値のある作品であったと思います。

本作をプレイして驚いたのは企画・シナリオを手掛けたKazuki氏の類まれなる発想力と物語の独創性、そしてテーマに対する真摯な姿勢と得られた説得力の高さでした。

人間の想像力の可能性を見た気がします。

心から素晴らしいものであったと感動しました。

みすずを中心とした3世代の母娘という家族が16歳の少女として集まり冒険に出かけるという、今までありそうでなかった発想はとても新鮮で掴みは完璧。

生きている時代で世代間の価値観が異なりや、母や娘としての定義や繊細な心の機微が素晴らしく丁寧に描かれています。

これらは物語の緻密な設定と、等身大な少女たちの自然な会話劇としてリアルさをもって示され、「家族の変遷」を強く感じるものでした。

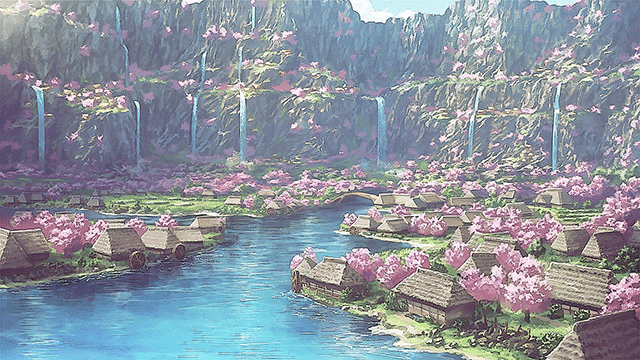

常世の国の旅路では春夏秋冬の国でそれぞれの家族が描かれましたが、傑出して独創的な世界観と、登場人物の心の機微に関わるひとつひとつのエピソードが本当に見事で、どんどん物語にのめり込んでいく感覚がありました。

そしてたねつみの巫女として不死の神々にたねつみの儀式を行い、「世代交代」という死をもたらす物語としてのテーマ性にまた驚かされました。

家族という題材と圧倒的なファンタジーの世界に血が通っているというか、地に足が付いているというか、ライターKazuki氏の頭の中にある世界と思想が正確に具現化されていたのだろうと感じます。

自分は本作にて初めて同氏の作品をプレイしましたが、家族の変遷の物語の中に描かれた限りある生と役割、いずれ訪れる「死」という終焉までに確固たる死生観が垣間見えた気がします。

だからこそ、物語に真摯な姿勢を見ることが出来たのだと思います。

これはライターであるKazuki氏への興味を誘うものでもあり、この名前だけは絶対に忘れてはいけないと強く感じるほどでした。

特に秋の国以降の展開に関しては、家族に対する憧れや歪さを感じている自分にはことごとく琴線に触れるもので、エンディングまでずっと泣いていたんじゃないかってくらい涙が止まりませんでした。

具体的に触れはしませんが、自分の内面にある家族というシステムに対する疑問に一つの答えを示してくれたような気がします。

それゆえに心に響くものも極大でした。

★たねつみの歌に見た繰り返される愛情

本作の根幹にあるのは「家族」という繋がりと「死」による世代交代だと思いますが、家族の役割をみすずたちの母娘の立場からだけでなく、各国の家族をエピソードとして描きながら、現実世界の暗喩として我々プレイヤーにもどこか繋がりを感じるリアルさがあったと思います。

物語の中で見てきたものに妙な生々しさがあるんです。

それは盲目的に家族という繋がりを賛美するわけではなく、家族というシステムに横たわる歪さまでも描いていたからでしょう。

物語ではのっぺらのタネヒトであった神々が己に家族の役割を定義づけたことで国となったとありました。

春の国の王や秋の国の旦那ように、与えられた役割で次代への献身という愛情を示す役目を果たした家族もあれば、夏の国の婆のように次代への献身を拒絶しハリボテの因習に縋る家族もあり、愛情だけでなく”化け物”ともいえる家族の呪いのような歪みや醜さまでも語られています。

それでも善性のみで物語を見るならば、ミクロでは家族という普遍性の題材に次代への献身を語ることで、マクロでは先人達の想い由来の文化の継承のようにも感じたんですよね。

そして人間にも先人たちに脈々と続いた愛したい、愛されたという感情があるんですよ。

人類史のなかで当たり前に繰り返されてきた世代交代は、必ずしも善性のみで語れるものでは無いと歴史は示しています。

それでも家族の変遷には、確かな愛情による献身として受け継がれていたとも受け取れました。

ヒルコがみすずに語ったように、母としての役割に自覚がなければ母と定義されることに加虐性が伴うものだったとしても、愛したい、愛されたいという感情は理屈とは異なる人としての本能であり、己の「生きた証」でもあるのです。

だから物語をラストまで見届けると、母娘という陽子とみすずの関係性も、みすずとツムギの関係性にも、「家族の変遷」と「世代交代」のような「生きた証」が繋がることで、どうしようもなく心動かされる感動があったのだと思います。

ただの、繰り返される愛情があるんです。

そして、その愛情も”化け物”であるというのです。

もっといえば、みすずの祖父母であったり父親は、陽子にとっての父母であり伴侶でもあるわけで、そういった愛情の繋がりというものが家族の中には確かにあるんだと感じることが出来るのです。

冬の国でみすずはまだ見ぬ未来の娘のツムギを救う為、母という役割を受け入れたことで化け物となりました。

これを家族というシステムの側面で見ればどこか冷たく感じますが、娘を想う母としての感情という側面で見れば愛情以外の言葉などあるはずがありません。

母が娘を想う愛情の化け物となったのです。

そういうものだって家族にはあるのだと思います。

家族とは呪いのような化け物を生むこともあれど、繰り返される愛情こそ未来への希望なのです。

だから我々は今という時代まで生きているのでしょう。

家族というコミュニティが希薄になるつつある現代の中にも、かつて成された家族の献身があってこそ今があるという証明のように感じます。

これこそが先人たちの生きた証であり、そこには家族単位での限りある生と役割、「死」が生んできた物語があったように思うのです。

そういった長く繰り返されてきた愛情、家族の変遷のほんの一コマが、陽子とみすずとツムギの三人の母娘の物語であったのだと思います。

常世の国の旅路を通して、陽子が駆け抜ける未来に「みすずとツムギに会いたい」「お父さんとお母さんに2人のことを教えてあげたい」と、これから出会う家族への愛情を生きる希望として、ヒルコが創る嘘の物語は真実になったのです。

『たねつみの歌』が描いた彼女たちの冒険の答えは「生まれてきてくれて、ありがとう」の言葉に込められた愛情だったのだと自分は受け取りました。

猫氏が向き合った哲学の問いの先にある答えも、同じであったような気がします。

この答えに至るまでを”ビジュアルノベルを楽しむ”という、上質なエンターテイメントとして完結させたことが驚愕でありました。

つらつらと語りましたが、本作は「家族の変遷」と「世代交代」というテーマ、Kazuki氏の死生観を軸とし、『たねつみの歌』という物語の圧倒的な納得感をもって、家族という定義の疑問に対峙する傑作であったと評価します。

★ビジュアルノベルとしての価値

ビジュアルノベルの根幹と言える文章を読み進める高揚感に、本作は卓越したものがあったと思っています。

Kazuki氏のシナリオがとにかく素晴らしかった。

かなりの熱量を持ったシナリオに、ロープライスとは思えないほどの豊富な素材、そこへアニメ的な演出の革新性が加わることで、従来のビジュアルノベルでは味わえないエンターテイメント性を伴う没入感がありました。

さらには物語の展開や家族の繋がりという普遍のテーマを、誰にでも分かりやすく伝えるユーザーファーストがありました。

これは演出・ディレクションで参加されたYow氏の力も大きかったのではないでしょうか。

本作では選択肢を敢えて排除し、ゲーム性よりも純粋な読み物としてゴールに脇道なく向かう没入感に重きを置いていました。

これに関して賛否が別れそうですが、選択肢もビジュアルノベルの表現手法のひとつと考えれば、シナリオライターの裁量による判断として最適解であったと捉えています。

以上のことから本作は明らかにANIPLEX.EXE第2弾『ヒラヒラヒヒル』のような文章そのものを味わう喜びや、選択肢による分岐に大きな意味を持たせる手法とは異なるアプローチを感じました。

どこかアニメ向きな作品であったと思う反面、文章を読むというビジュアルノベルならではの素晴らしさも確かにありました。

ビジュアルと自然体の会話劇で物語が進行するひとつひとつの情報量が少ないからこそ、クリックごとの情報は蓄積され、読み進める自由度が高いからこそ、時に立ち止まり物語を咀嚼する時間を設けることが出来ます。

それにより、己が抱いた感情と情報を結び付けて思考を整理することが読み進める楽しさになるのです。

これはビジュアルノベルにとって当たり前の要素ですが、間違いなくビジュアルノベルならではの強みでもあります。

ではビジュアルノベルである意義は何だったのかと言えば、これも同じ答えとなります。

要は自分のペースで文章・音楽・ビジュアルからなる壮大な物語を堪能できるからこそ、ビジュアルノベルは素晴らしいわけです。

新規ユーザーがビジュアルノベルの可能性に気づくきっかけになったのなら、本作の誕生は大きな価値となり、我々が愛するビジュアルノベルという文化のバトンを未来に繋ぐものであったと思っています。

その意味でANIPLEX.EXEの作品には、ビジュアルノベルの素晴らしさはそのままに革新性を加え、新たな価値を創造する先鋒としての役割を期待しております。

◾️最後にまとめ

私Peetaro.は大体の作品を美味しく味わえる得な性分で、基本ポジティブに受け取るタイプです。

しかも分かり易く感動屋で、ここぞという感想的シーンでは涙と鼻水がよく出ます。

そうだとしても、物語を終えた時に実感したんです。

『たねつみの歌』の感動はレベチだった。

涙と鼻水を拭うのにティッシュ一箱じゃ足りなかったって。

ここまで感情を揺さぶられたのも、ワクワクドキドキしたのも、泣けて泣けて仕方がなかったのも滅多に体験出来ることではありません。

本作と自分の相性が抜群に良かったのだと思います。

物語を終えた時に”作品に込められた想い”を受け取ったような、言葉には出来ない確かな手ごたえを感じることが出来ました。

少年時代にはじめて心動かされた物語との出会いを思い出すようなノスタルジーを覚えつつ、瑞々しい感動を味わえて嬉しい気持ちに満たされました。

本作に贈る言葉として「生まれてきてくれて、ありがとう」と言いたいです。

それでは、最後に謝辞を。

全身全霊で称賛したい素晴らしい作品を生み出してくれた企画・シナリオのKazuki氏とANIPLEX.EXEの皆様、作品に関られたすべての方に感謝を。

そして、取っ散らかった駄文にお付き合いくださったあなたにも最大限の感謝を。

ありがとうございました。