超音楽初心者が往く!音楽の日常!③(東雲冬夏)

前回の記事はこちら

前回に引き続き、東雲冬夏(シノノメトウカ)です!

前回の記事では「譜読みを行う」と言っていました(途中でグレースケール模写①をはさんでいます。イラストに興味がある人は是非読んでみてくださいね)。

さて本題に移っていこうかと思います。

譜読みのペース

実は昨年11月から開始していた譜読みは、事業所で頂いた資料や、楽譜を販売しているサイトから譜読みの練習を行っていたため、著作権の関係上ここに載せることはできません。

ただ、当時のペースはどれぐらいやっていたのかというと

・1日4~6枚ほど譜読みをしていた

・調子がいいときは6~10枚譜読みをしていた

とりあえずやってみた感想は

楽 し か っ た で す

わからない漢字を読めたときの感動と同じぐらいです。

え、わからない?そうですね、人によりますからね…!

「自分が悩んでいる事に対する疑問が解消された時の感動」が正しいかな?と思います。

譜読みをしました

さて、そんな上記の理由もあり、今回は2月に譜読みを行ったものを掲載します。

クラシック音楽など当時親しまれていて、今も親しまれているものを譜読みしたほうが良いと判断しました。

今回はヨゼフ・モール(Joseph Mohr)によって原詞され

フランツ・クサーヴァ・グルーバー(Franz Xaver Gruber)によって作曲されたクリスマスキャロル

「Stille Nacht」

日本語だと「きよしこの夜」で伝わっている曲の譜読みを行いました。

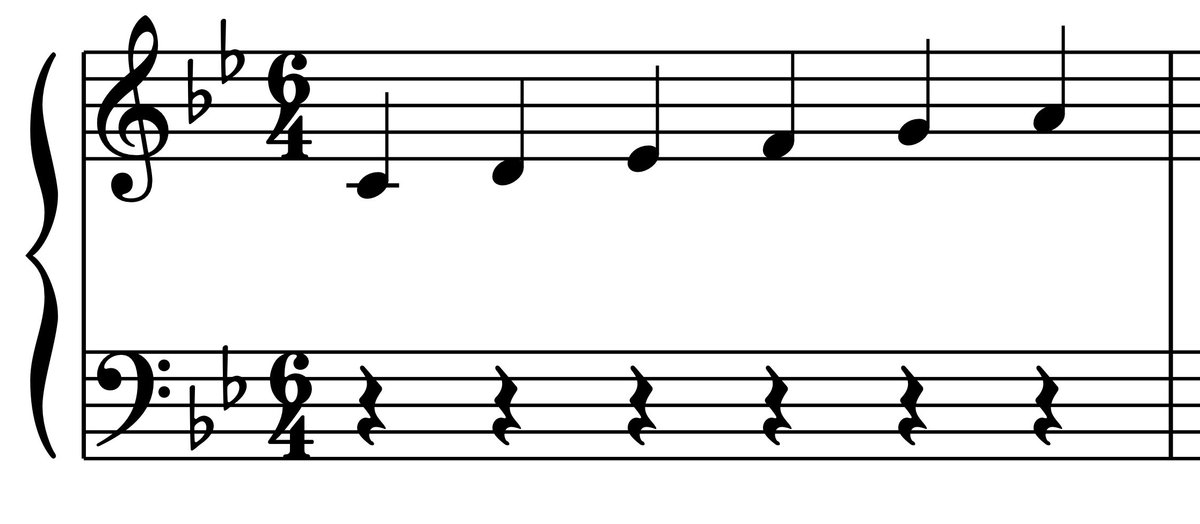

実際に譜読みを行ったのはこちらです。

所要時間は大体20分程度でした。音楽担当のスタッフさんに確認をしてもらったところ、間違っている点は特に問題ないということだったので、譜読みがしっかりできていることに安心しました。

そもそも音楽記号って何?

さて、無事に譜読みはできたわけですが、楽譜には様々な音楽記号が使われます。

「ト音記号」「ヘ音記号」を始めとして

などなど…(環境依存文字で表現できるものだけ書いています)

色々とあります。

「ト音記号」「ヘ音記号」は前回の記事で解説…してないですね!

(ソとファの位置がわかるよーぐらいでした)

そもそも「ト音記号」「ヘ音記号」(音部記号)とは、五線と音の高さの関係を示す音楽記号のことを指します。

イメージしてほしいのが「ただの5つの線が並んでるだけ」で、「四分音符(♩)」が書かれていたとします。下から二番目の線にある「四分音符(♩)」を脳内でイメージしてください。

このとき、基準になる「ト音記号」「ヘ音記号」はなしで考えてください。

それが何の音か分かりますか?分からないですよね?

「ト音記号」と「ヘ音記号」はその音の高さを示すための記号です。

前回の記事で書いたように、書き始めである「ト音記号(ト=ソ)」「ヘ音記号(ヘ=ファ)」の場所を示してくれる記号が音部記号です。

要は基準を決めるための記号です。

こいつがないと演奏をする人は「これソなの…?(ト音記号の場合)シなの…?(ヘ音記号の場合)…てか基準がないからわからん…!」みたいになるということです。

基準を決めるのが「ト音記号」「ヘ音記号」だと今は理解してもらえれば嬉しいです。

基準が決まったら音符や休符を書き込んでいきます。それが上記で紹介した「四分音符(♩)」などです。これが楽譜制作です。

楽譜に書き込まれた内容を理解して、それがどの音なのか理解しながら書き込み、あるいは演奏するのが譜読みと呼ばれる作業です。

今回の楽譜に使われている音楽記号は?

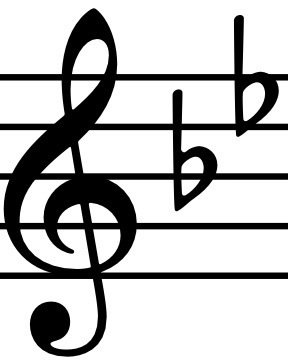

ソ基準の音部記号

ファ基準の音部記号

最初に♭がついているときは、全小節の♭がついている場所(今回はシとミ)は

全部半音下げて下さいという指示

1小節に四分音符が6回書けますということ

滑らかに弾いて(あるいは歌って)下さいという指示

同じ音を伸ばしてくださいという指示

※左を弾いたら右側は弾かずに伸ばす

良く見るオタマジャクシ。

良く見るオタマジャクシその2。

四分音符の半分の長さ。

左側は1音、右側は繋がったときの描き方

二分音符を1.5倍にしてくださいという指示

四分音符を1.5倍にしてくださいという指示

左が八分休符、右が四分休符。

曲の終わり。

と、このように沢山の記号があるわけですが、一気に覚えられるわけはないので、ゆっくり聴いたり弾いたりして楽譜の命令文を理解していきます。

一気に覚えられなくても、言われた言葉の意味を理解したりするのと同じように、音楽という言語を理解していけば楽譜はゆっくり読めるようになります!

読めたら弾く!そう、次回は弾いてみた記事になります!

そこで「楽譜のアスクルさん」と運命の出会いを果たすのです…!

次回へ続く!