【遊戯王】PUNK型暗黒界入門

この記事について

STRUCTURE DECK R - デビルズ・ゲート -で登場した新規を採用した【PUNK

暗黒界】の構築と展開を紹介します。

PUNKの採用により、1枚初動、墓地肥やしによる暗黒界の展開補助、バウンス手段を得ることができました。

先攻で最大5妨害、大抵は3妨害前後と、未界域暗黒界ほどではありませんが十分な妨害を構えることができます。

未界域暗黒界と比べた強みは、相手の妨害がない前提で

捨てたい手札を確実に捨てられる

展開後に最低限の妨害が保証される

点にあります。

なお、暗黒界についてはある程度知識があることを前提とし、暗黒界自体の解説はポイントのみとします。

「おまけ」にデスガイド、御巫、ティアラメンツ型の暗黒界について構築と印象をまとめてあります。

こんな人におすすめ

未界域以外の暗黒界を使ってみたい

ルーチンワークにならない展開が好き

ランク8が好き

構築の方針

未界域を使用しない

新規暗黒界の発表直後は、未界域暗黒界に新規を混ぜて試していました。

しかし特有の

捨てたい手札を捨てられるかは運次第

①を使った未界域が連続で当てられて展開が止まる

といった点をストレスに感じ、未界域を使用しない暗黒界を模索することにしました。

安定感を向上させる

前提として、暗黒界は安定感に欠けます。これは手札から捨てられるカードと、手札を捨てるカードが完全に分かれており、これらをバランスよく引き込む必要があるためです。

例えばグラファ、王レイン、スノウ、シルバ、門という初手ではテーマカード5種が引けているのに何も起きません。

よって展開補助としては、1枚初動となるカードか、1枚初動が豊富なテーマを混ぜるのが無難です。

デスガイド、御巫、ティアラメンツ、PUNKを試しましたが、結論はPUNKになりました。経緯は長くなるため「このデッキに至るまで」に記載します。

PUNKはセアミン、緊急テレポート、オーガナンバーと1枚初動が豊富で、下記の点で暗黒界と極めてシナジーが強いと言えます。

カオスルーラーをシンクロ召喚できる

レベル8の供給が容易

フォクシーが効果で手札を墓地に送れる(「捨てる」ではない)

オーガナンバーがレベル8悪魔族

暗黒界のカード枚数を絞る

上記のように暗黒界は安定感がないため、デッキの大半を暗黒界にしてしまうと展開補助があっても厳しいです。

よってギミックを回す必要最小限のカードのみ採用しています。あまり減らし過ぎても回らないため注意が必要です。

比較的採用されやすいカードについて、不採用とした理由を説明します。

《暗黒界の狩人 ブラウ》

カード枚数を絞る関係で手札を捨てるカードが乏しく、1ドローのために採用するのは難しいと判断しました。

《暗黒界の尖兵 ベージ》

スノウでサーチできる展開手段ですが、スノウのサーチ先としては王レイン、登極、ゼンタといったより優先順位の高いカードがあるため、不採用としました。

《暗黒界の導師 セルリ》

相手の場にSSし、王レインやシルバを捨てることで強力な動きができますが、セルリ、セルリを捨てるカード、王レインやシルバの3枚を確保することが極めて難しく、実現性の低さから不採用としました。

《暗黒界の鬼神 ケルト》

王レインでサーチできる展開手段で、相手によって捨てられた際の効果が有用であり、十分採用圏内です。ですがシルバの方が相手にとってのダメージが大きく、こちらを採用としました。

《暗黒界の取引》

無条件で手札を捨てられますが、相手の手札の質を上げてしまうデメリットがあります。さらに捨てたカードでアドを稼がれると致命的なため、採用は見送りました。

登極を先攻の妨害手段とみなす

登極は手札にグラファを持った状態で伏せることで、相手ターンにグラファによる除去と、融合グラファ成立による2妨害が見込めます。

ですので、採用する暗黒界は自然と

グラファに触るカード

登極に触るカード

効果で手札を捨てるカード

が中心になります。

この方針ですと暗黒界側はSSする必要性がなく、極めてG受けがよくなります。

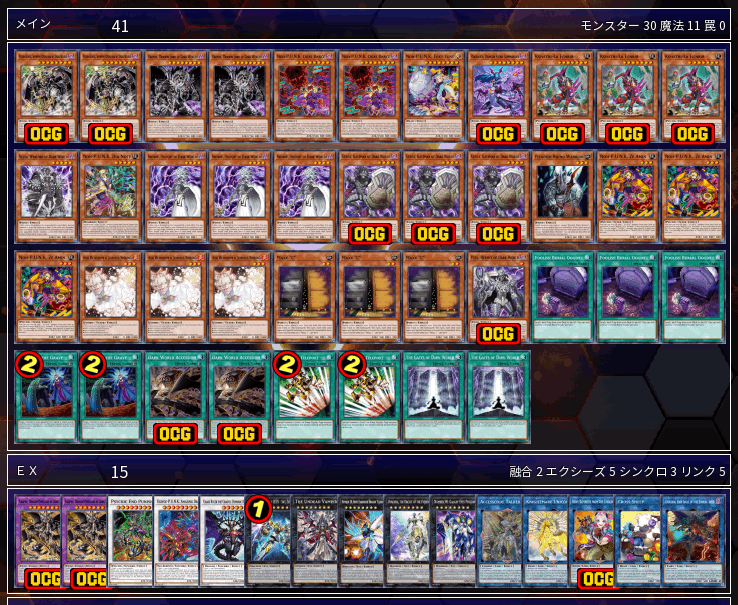

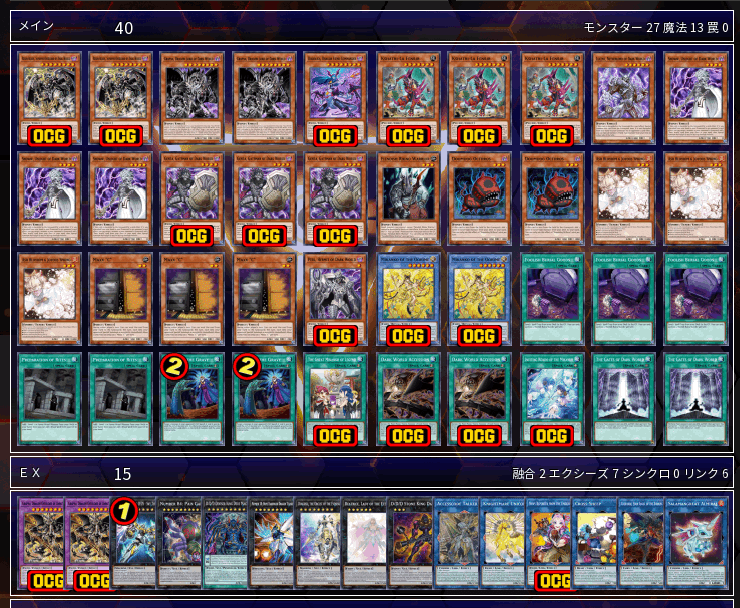

構築サンプル

こちらが現在使用している構築です。比率は暗黒界21枚、PUNK9枚、汎用11枚となっています。

初動は実質7枚のセアミン、3枚のフェンリルで、初手に引く確率は77%ほどです。

手札を捨てるカードはゼンタ、副葬、門の計8枚、捨てられるカードは王レイン、グラファ、スノウ、シルバの計8枚としました。

文字でのデッキレシピは「おまけ」に記載しています。

各カードの採用理由

それでは各カードの採用理由を簡単に説明します。ストラク以降の新規カードはテキストを記載します。カッコ内はこの記事で使用する略称です。

モンスター

《暗黒界の魔神王 レイン》(王レイン)

効果モンスター

星8/闇属性/悪魔族/攻3000/守1800

(1):このカードは自分フィールドのレベル7以下の

「暗黒界」モンスター1体を持ち主の手札に戻し、墓地から特殊召喚できる。

(2):このカードが効果で手札から墓地へ捨てられた場合に発動できる。

デッキから「暗黒界の魔神王 レイン」以外のレベル5以上の「暗黒界」モンスター1体を手札に加える。

相手の効果で捨てられた場合、さらに自分のデッキ・墓地から

レベル4以下の「暗黒界」モンスター1体を選んで自分または相手フィールドに特殊召喚できる。

グラファのサーチ札兼展開要員です。

手札に来すぎると事故の原因となるため、2枚としています。ただしグラファ+登極にたどり着きやすいため3枚でも良いでしょう。

基本的に②のサーチは登極発動前はグラファを優先し、発動後はシルバをサーチすることが多いです。

《暗黒界の龍神 グラファ》

登極を妨害として使うために必要不可欠です。

1枚だと登極で除外後に融合グラファがバウンスされると厳しいため、2枚採用としています。

2枚採用することで手札に2枚持ったまま登極を伏せてターンを渡し、1枚を融合グラファの素材、もう1枚を融合グラファの効果で捨てることでハンデスが見込めます。

《No-P.U.N.K.オーガ・ナンバー》

セアミンのサーチ札です。ひとまず2枚としていますが、初動を11枚とすると初手に引く確率が80%になるため、3枚でも良いでしょう。

悪魔族のためディアボリカで回収が可能です。

ディアノート使用後は場のセアミンをリリースしてSSし、セアミン②で打点を挙げて手軽な31打点として使うことができます。

《No-P.U.N.K.フォクシー・チューン》

ディアノートのリクルーターです。単体で素引きした場合はセアミン2体からケルビーニに行き、魔サイから悪魔族を落とせますが、あまり強い動きではありません。よって1枚採用としています。

②は効果で手札を「墓地に送る」ため、暗黒界の効果は起動しないことに注意しましょう。なるべく登極を墓地に送り、暗黒界を動きやすくしたいところです。

《魔竜将ディアボリカ》

効果モンスター

星8/闇属性/悪魔族/攻2300/守 0

このカード名の(1)(2)の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。

(1):このカードが手札・墓地に存在し、

「魔竜将ディアボリカ」以外の悪魔族モンスターが効果で自分の墓地へ送られた場合に発動できる。

このカードを特殊召喚する。

この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。

(2):このカードが効果で墓地へ送られた場合、

「魔竜将ディアボリカ」以外の自分の墓地の悪魔族モンスター1体を対象として発動できる。

そのモンスターを手札に加える。

サルベージャー兼展開要員です。

①で手札・墓地から自身をSS、②で墓地の悪魔族を回収する効果を持っています。①、②はいずれか1つですが、十分強力です。

①は暗黒界と異なり墓地送りでよいため、フォクシー②でも起動します。落ち次第ではカオスルーラーでも起動し、当然門や登極で捨てても良いため起動は極めて容易です。

①と②のどちらを使用するかは、手札とカオスルーラーの落ち次第となります。落ちが悪ければ①、欲しいカードが落ちれば②を使うことになります。

落ちを狙うなら複数枚採用したいですが、別途効果で墓地に送るカードが必要になる関係上、手札で重なると重く、1枚採用としています。

その分魔サイを採用して落ちの確率を上げています。

《クシャトリラ・フェンリル》

1枚で成立する妨害として採用しています。

②でサーチした同名は腐りそうなら融合グラファで捨ててよく、手札を補充する意味で有効です。

真血公で落ちた場合は優先的に蘇生させたいカードです。

執筆時点でこのカードをサーチできる《六世壊=パライゾス》が公開されましたが、クシャトリラギミックは暗黒界やPUNKへの貢献が少ないため、採用はしない予定です。

《暗黒界の軍神 シルバ》

王レインやスノウでサーチする展開要員です。

序盤はグラファの方が優先度が高く、余裕がないとなかなかサーチできません。

だからと言って抜いてしまうと、デュエルが長引いた時にデッキ内のグラファが切れ、王レインのサーチ先がなくなってしまいます。

また上振れで融合グラファでこのカードを捨てることで2ハンデスが見込めるため、1枚採用としています。

《No-P.U.N.K.ディア・ノート》

フォクシーのリクルート先です。

PUNKギミックのコアと言えるカードですが、素引きが厳しく、1枚採用としています。

《暗黒界の術師 スノウ》

暗黒界のサーチャーです。手札から捨てた後はパアルやデスキャスターで蘇生し、墓地の王レインやグラファで手札に戻しましょう。

採用枚数は3としていますが、王レインを3にするなら2枚でも良いでしょう。

《暗黒界の門番 ゼンタ》

効果モンスター

星4/闇属性/悪魔族/攻1000/守1800

自分は「暗黒界の門番 ゼンタ」を1ターンに1度しか特殊召喚できない。

(1):このカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。

デッキから「暗黒界の門」1枚を手札に加える。

(2):このカードが除外された場合、自分フィールドに「暗黒界」カードが存在していれば発動できる。

このカードを特殊召喚する。

サーチャー兼展開要員です。

今回のストラクで最も強力なカードです。①の門をサーチする効果だけでも強力ですが、注目すべきは②です。門でゼンタを除外して王レインやスノウを捨て、

チェーン1:王レインかスノウ

チェーン2:ゼンタ

と組むことでうららを回避できます。

また除外する手段は問わないため、登極やカオスルーラー②で墓地から気兼ねなく除外できます。

素引きはもちろん墓地に落ちても強く、3枚採用です。

《魔サイの戦士》

主にディアボリカの水増しとして1枚採用です。素引きしても門やフォクシーで墓地に送ればよいため、特に困りません。

①で自身以外の悪魔族に戦闘・効果破壊耐性が付くため、余裕があればデスキャスターで蘇生しても良いでしょう。

《No-P.U.N.K.セアミン》

PUNKギミックの初動です。緊急テレポートに対応しているのが強力です。もちろん3枚採用です。

《灰流うらら》、《増殖するG》

混ぜ物をする関係上手札誘発の枠が確保しにくく、このデッキでは6枚としています。使用する環境に応じて採用するカードは変えてください。

《暗黒界の隠者 パアル》

暗黒界の蘇生札です。主にスノウを蘇生しますが、ライフを詰めたいときには融合グラファを蘇生します。

蘇生自体はデスキャスターでも良いのですが、手札から捨てるだけで蘇生でき、悪魔縛りがかかることもないのは便利です。

魔法

カオスルーラーの不確定サーチの確率を上げるべく、必要最低限の採用としています。

《暗黒界の登極》

速攻魔法

このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。

(1):お互いのメインフェイズに発動できる。

自分のフィールド・墓地から、悪魔族の融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを除外し、

その融合モンスター1体をEXデッキから融合召喚する。

「暗黒界」モンスターを融合召喚する場合、手札のモンスターを捨てて融合素材とする事もできる。

(2):このカードが墓地に存在する場合、自分メインフェイズに発動できる。

このカードを手札に加える。

その後、手札から「暗黒界」モンスター1体を選んで捨てる。

暗黒界ギミックのコアカードです。①で手札を捨てながら融合するだけでも強力ですが、注目すべきは②です。

①を発動した同一ターン内に回収しながら手札を捨てることができ、暗黒界の動きに貢献できます。

素引きするよりも墓地に落として回収する方が展開しやすいため、2枚採用としています。

《おろかな副葬》

登極を落とすためのカードです。初手に欲しいため3枚採用としています。

《墓穴の指名者》

手札誘発除けとして最大限の2枚採用です。

《緊急テレポート》

セアミンをリクルートするために最大限の2枚採用です。

《暗黒界の門》

効果で手札を捨てつつ1ドローできるカードですが、墓地に悪魔族がいないと使用できず、素引きで腐ることがあり、2枚採用としています。

EX

自由枠は4枚あり、カスタマイズしやすいです。

《暗黒界の龍神王 グラファ》

融合・効果モンスター

星10/闇属性/悪魔族/攻3200/守2300

「暗黒界の龍神 グラファ」+闇属性モンスター

このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。

(1):相手がモンスターの効果・通常魔法・通常罠カードを発動した時に発動できる。

その効果は「相手は自身の手札を1枚選んで捨てる」となる。

(2):融合召喚したこのカードが相手によってフィールドから離れた場合に発動できる。

自分の墓地のモンスター及び除外されている自分のモンスターの中から、

「暗黒界の龍神 グラファ」1体を選んで特殊召喚する。

その後、手札があるプレイヤーは自身の手札を1枚選んで捨てる。

登極の融合先で、①で広い範囲のカードの効果を変えることができます。

②は捨てたい手札がなければ使わないこともあります。

回収した登極で2体目を出したいことが多く、2枚採用としています。

《サイコ・エンド・パニッシャー》

PUNKギミックで呼べる後攻用アタッカーです。②はNSしたゼンタを除外すると無駄がありませんが、積極的には使いにくいです。とはいえセアミンの600LP消費を加味して、単体で5100打点を見込めるのは悪くありません。

自由枠です。

《Uk-P.U.N.K.アメイジング・ドラゴン》

PUNKギミックで呼べる後攻用アタッカーです。パニッシャー②が使いにくい場合はこちらをシンクロ召喚します。①でバウンスができるのはやはり便利ですが、②といずれか1つなのが歯がゆいです。

自由枠です。

《混沌魔龍 カオス・ルーラー》

墓地肥やし兼展開要員です。

PUNKギミックを採用した最大の理由です。S召喚成功時に

チェーン1:カオスルーラー

チェーン2:ディアノート

と組むことでうららを回避できるのが便利です。

暗黒界と組み合わせるカードは効果で手札を捨てられないと厳しいイメージがありますが、実際は王レイン、グラファ、登極と墓地で仕事ができるカードが多く、墓地肥やしでも問題ありません。スノウやパアルが落ちた場合はデスキャスターで蘇生して王レイン、グラファで回収できます。

不確定サーチはほとんどのモンスターが光か闇なのでほぼ決まります。

ただ登極を妨害として使う以上、なるべくグラファをサーチしてから墓地肥やしをしたいところです。

《天霆號アーゼウス》

後攻のまくり要員です。4素材にしたい場合はペインゲイナーの採用が視野に入ります。

《真血公ヴァンパイア》

墓地肥やし兼展開要員です。主にカオスルーラーの落ちが弱く、1妨害しか見込めない場合に使用します。スノウやフェンリルが落ちた場合は優先的に蘇生します。

《No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー》、《No.90 銀河眼の光子卿》

先攻用妨害要員です。この構築ですと★8は最大でカオスルーラー、フォクシー、ディアボリカ、王レインかグラファの4体が並ぶため、2体とも並べることが可能です。片方しか立てられない場合は環境に応じて選択しましょう。

《宵星の機神ディンギルス》

後攻の除去要員です。破壊手段が豊富な相手の場合は、積極的に立てていきます。

自由枠です。

《アクセスコード・トーカー》、《トロイメア・ユニコーン》

汎用の除去要員です。クロシープの蘇生効果を使ってリンク数を稼ぐことで出しやすくなります。

《魔界特派員デスキャスター》

リンク・効果モンスター

リンク2/闇属性/悪魔族/攻1000

【リンクマーカー:左/下】

効果モンスター2体

このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。

このカードはリンク召喚されたターンにはリンク素材にできない。

(1):自分フィールドのモンスターが戦闘・効果で破壊される場合、

代わりに自分フィールドの悪魔族モンスター1体をリリースできる。

(2):「魔界特派員デスキャスター」以外の自分の墓地の悪魔族モンスター1体を対象として発動できる。

自分の手札を1枚選んで捨て、対象のモンスターを特殊召喚する。

この効果の発動後、ターン終了時まで自分は悪魔族モンスターしか特殊召喚できない。

悪魔族サポートです。主に手札を捨てる手段が足りない場合にSSします。②は悪魔縛りが付くため、先攻では積極的には出しません。ランク8を立ててからこのカードを立てるのは上振れないと厳しいです。

①の身代わり効果は使いやすく、比較的場持ちがよいです。

《クロシープ》

返しのターンでよく使うカードです。相手ターンに融合グラファをリンク先になるように出しておき、返しのターンでもう1つのリンク先に何かをSSしてスノウなどの蘇生を狙います。

この動きでアクセス+融合グラファまで行けるため、ライフを詰め切ることができます。

《彼岸の黒天使 ケルビーニ》

墓地肥やし要員です。魔サイ経由で好きな悪魔族を落とすことができます。素材の縛りが厳しいためそれほど出番はありません。

自由枠です。

展開の方針

先攻

ハンドにグラファ、伏せ登極を最優先に動きます。

最初に副葬を打ちます。うららは副葬で落としたカードに温存されがちで、序盤に打つ「うららをもらうカード」は囮と考えてもらいやすいからです。このデッキでは「登極を落とす≒登極サーチ」となることに注意しましょう。逆に副葬が通らないと厳しいです。

後はグラファのサーチが目標となるので、早めに登極回収でスノウを捨ててうららをチェックし、その後に門やデスキャスターで王レインを捨ててグラファをサーチするのが理想です。

つまり展開ルートは副葬を打った後は特に決まっておらず、手札に応じて選択することになります。

注意としては、融合グラファをクロシープのリンク先にいる状態にできるよう、左端、中央、右端のいずれかは空けて展開しておくと良いでしょう。

PUNKギミックはハンドに副葬や登極がない場合の補助として考えます。

まずカオスルーラーで墓地を肥やし、登極が落ちなければ真血公でさらに墓地を肥やします。

下記の対戦サンプルでは真血公でも落ちなかったため、スノウをデスキャスターで捨てて確保しています。

PUNK暗黒界の対戦サンプル(先攻) pic.twitter.com/3nwlzFLEgn

— sheep (@pbavbf) September 15, 2022

PUNKギミックはどうしてもG受けが悪いので、暗黒界ギミックのみで「ハンドにグラファ、伏せ登極」まで行けるのであれば、フォクシーのリクルートにGをもらったらカオスルーラーで止まってよいと考えています。

Gがなければ最大盤面を狙ってカオスルーラー、フォクシー、ディアボリカ、王レインかグラファの4体を並べ、フェンリル、タイタニック、光子卿、ハンドにグラファ、伏せ登極の5妨害を目指します。

PUNK暗黒界の練習してた

— sheep (@pbavbf) September 10, 2022

たぶんこれが先攻の盤面最大値 pic.twitter.com/dgIe6iVLCf

妨害は前3後2となるので、最初に結界波をもらっても妨害を残すことができます。

5妨害まで行けることは稀ですが、前1後2や前2後1妨害までは比較的行きやすいです。後1はグラファがハンドになく墓地にいるケースです。

後攻

ケースバイケースですが、なるべく暗黒界で相手の妨害を踏んでからPUNK展開に持ち込むのが理想です。

門でパンプアップされた融合グラファや王レインなどが並ぶため、ライフカットはしやすいです。

PUNK暗黒界の対戦サンプル(後攻) pic.twitter.com/wXFZb1UKuD

— sheep (@pbavbf) September 15, 2022

暗黒界展開パターン

「ハンドにグラファ、伏せ登極」に向かえる初手を列挙します。

登極が絡むパターン

3枚要求となるためあまり強くありません。これが登極を2枚採用としている理由です。

1. 登極、スノウ、手札をを捨てるカード

2. 登極、王レイン、手札を捨てるカード

3. 登極、グラファ、グラファ以外の闇

副葬が絡むパターン

2枚要求が多いため比較的現実的です。

1. 副葬、スノウ

2. 副葬、王レイン

3. 副葬、グラファ、グラファ以外の闇

副葬と登極がない場合

めったに使用しませんが、スノウ、ゼンタ、王レインがあれば可能です。

3-5. スノウ、ゼンタ、王レイン(魔サイ不要) pic.twitter.com/LOy4WExXEx

— sheep (@pbavbf) August 12, 2022

まとめ

PUNK暗黒界は先攻はミッドレンジ、後攻は展開系として動く独特なデッキになりました。

展開ルートはカオスルーラーや真血公の落ちによって左右される分、ルーチンワークにならず、比較的飽きにくくなっています。

未界域以外の暗黒界を使ってみたい方はぜひ試してみてください!

おまけ

デッキレシピ

Main Deck:

暗黒界の魔神王 レイン x2

暗黒界の龍神 グラファ x2

No-P.U.N.K.オーガ・ナンバー x2

No-P.U.N.K.フォクシー・チューン x1

魔竜将ディアボリカ x1

クシャトリラ・フェンリル x3

暗黒界の軍神 シルバ x1

No-P.U.N.K.ディア・ノート x1

暗黒界の術師 スノウ x3

暗黒界の門番 ゼンタ x3

魔サイの戦士 x1

No-P.U.N.K.セアミン x3

灰流うらら x3

増殖するG x3

暗黒界の隠者 パアル x1

おろかな副葬 x3

墓穴の指名者 x2

暗黒界の登極 x2

緊急テレポート x2

暗黒界の門 x2

Extra Deck:

暗黒界の龍神王 グラファ x2

サイコ・エンド・パニッシャー x1

Uk-P.U.N.K.アメイジング・ドラゴン x1

混沌魔龍 カオス・ルーラー x1

天霆號アーゼウス x1

真血公ヴァンパイア x1

No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー x1

宵星の機神ディンギルス x1

No.90 銀河眼の光子卿 x1

アクセスコード・トーカー x1

トロイメア・ユニコーン x1

魔界特派員デスキャスター x1

クロシープ x1

彼岸の黒天使 ケルビーニ x1

他の採用候補

《No.41 泥睡魔獣バグースカ》、《深淵に潜む者》など

まれに王レインやグラファにアクセスできず、SSしたゼンタとハンドのスノウしか場に出せない状況が発生します。そのためランク4の妨害要員は採用が考えられます。

《No.84 ペイン・ゲイナー》

ディンギルスに重ねられるランク11です。4素材アーゼウスを狙う場合は採用できます。

《幽鬼うさぎ》

光属性、レベル3、サイキック族とこのデッキと相性が良いです。カオスルーラーでの不確定サーチ先となり、蘇生時の除外先にもなります。

このデッキに至るまで

この型に至るまでを時系列順に紹介します。最初期の未界域型は「構築の方針」に記載したため省略します。

純暗黒界型

ストラク発売の直前に王レイン、セルリ、ゼンタから4ハンデス+2妨害を行う展開が発見されました。この展開は未界域を必要としないため、純暗黒界として構築を行いました。

ところが名称指定の3枚要求は極めて重く、実戦ではめったに成立しませんでした。またEXの自由枠が極めて少なく、今後のカスタマイズの余地がほぼないのが気になりました。

事故率の高さが致命的なため、別の形を模索することにしました。

記録として展開の最終形を載せておきます。

王レイン、セルリ、ゼンタからデスキャスター、3トライゲート、ジーランティス、ケルベロス、登極、4ハンデスまで

— sheep (@pbavbf) August 7, 2022

登極セットで結界波ケア

登極がメインフェイズ限定じゃなければ動画ラストの動きでほぼ完封なんだけどなあ#暗黒界 pic.twitter.com/OBRGqVvQx2

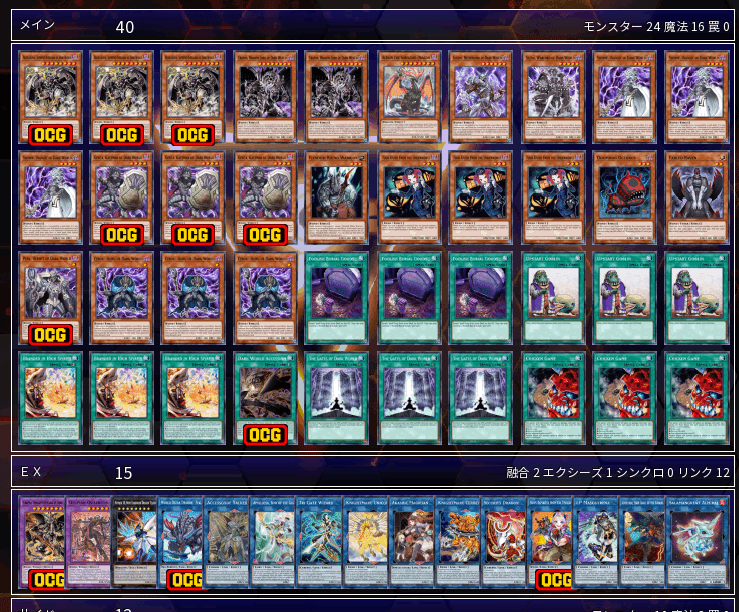

デスガイド型

純暗黒界型が厳しいため、上記展開動画にあるように登極を妨害手段とみなしたミッドレンジの構築を模索しました。

結果できたのが安定感を上げるために

オクトロス→アルミラージで王レインやグラファをサーチ

デスガイド→オクトロス→ケルビーニで王レインやグラファをサーチしつつ魔サイから墓地肥やし

というギミックを入れたデスガイド型です。

暗黒界としての動きは極めて成立しやすく、十分戦えたのですが、展開の最大値が低く使用していて物足りませんでした。

そこで別テーマを混ぜることで最大値を上げることを考え始めます。

御巫型

オオヒメの出張性能が話題となり、オオヒメは効果で手札を捨てられたため御巫型を模索しました。

オオヒメは1枚初動のため、うららを採用する余裕が生まれています。

対戦していて悪くなかったのですが、伝承や輪舞を素引きすると重く、ニニや水舞踏まで採用すると枠を圧迫するため、厳しいと感じました。

ケルトとオオヒメでベアトリーチェを出し、登極を落とす動きは良いと感じています。

御巫と同じパックのピュアリィも効果で手札を捨てるカードが多く、構築を検討したのですが、ピュアリィ速攻魔法を多く積まないとピュアリィ側のギミックが回らず、断念しました。

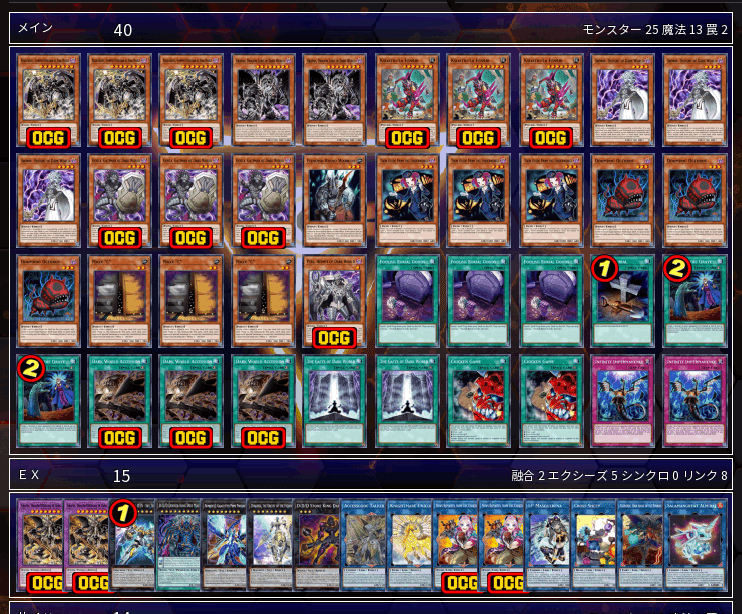

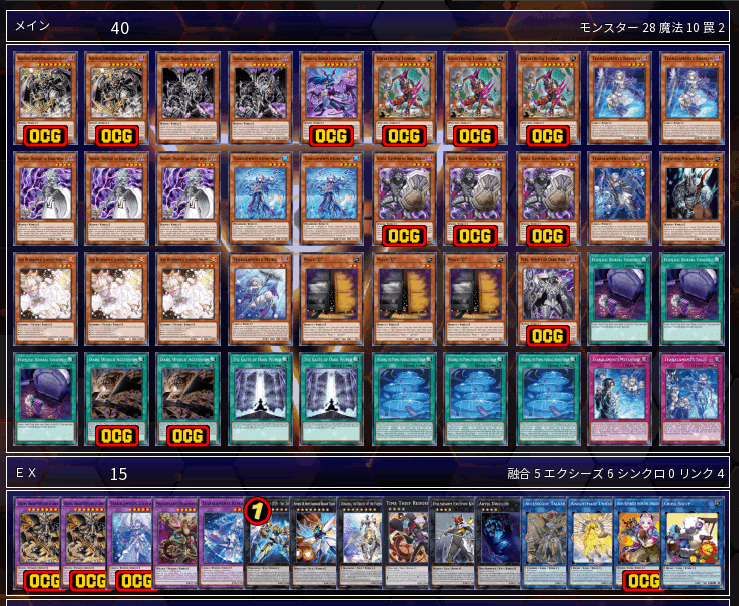

ティアラメンツ型

環境を席捲しているティアラメンツが融合テーマであり、暗黒界とも若干のシナジーがあったため構築を模索しました。

下記が構築です。10月のレギュレーションによりぺルレイノが制限となるため、増援や融合派兵で置き換えてください。

模索前は

門とぺルレイノがともにフィールド魔法で競合する

シェイレーンは効果で手札を墓地に送るため、暗黒界が起動しない

などアンチシナジーな点を気にしていました。

使ってみると

スタぺリアで相手モンスターを無力化してからランク8に行ける

登極で水族ティアラメンツを素材にすると融合グラファが2体立てられる

グラファをデッキに戻して王レインのサーチ効果を再び使える

G受けが良い

余った副葬で哀唱を落としてサーチができる

といった点がアンチシナジーを打ち消しており、十分問題ないデッキでした。またこの型で墓地肥やしでも暗黒界に十分貢献できることを学びました。

ただ模索時点では10月改訂で、ティアラメンツの規制が予想されたためにPUNK型に移行しました。

今後規制の強化がありえるため、積極的にこの型の模索はしない予定です。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

また模索していた際、意見や質問をくださった皆様に感謝します。

おわり