転がる石のように。ディランとあがた森魚とオタクと火事1965→1995→2025。

How does it feel?

Aw, how does it feel

どんな気分だい?

To be on your own

With no direction home

家路もなく、一人っきりなのは

Like a complete unknown

完璧な名無しみたいに

Like a rolling stone?

転がる石のように

まさか自分も家を失うなんて思ってなかった

私は1995年生まれで、世間で用いられるバズワードの「Z世代」より少し上、ゆとり世代である。

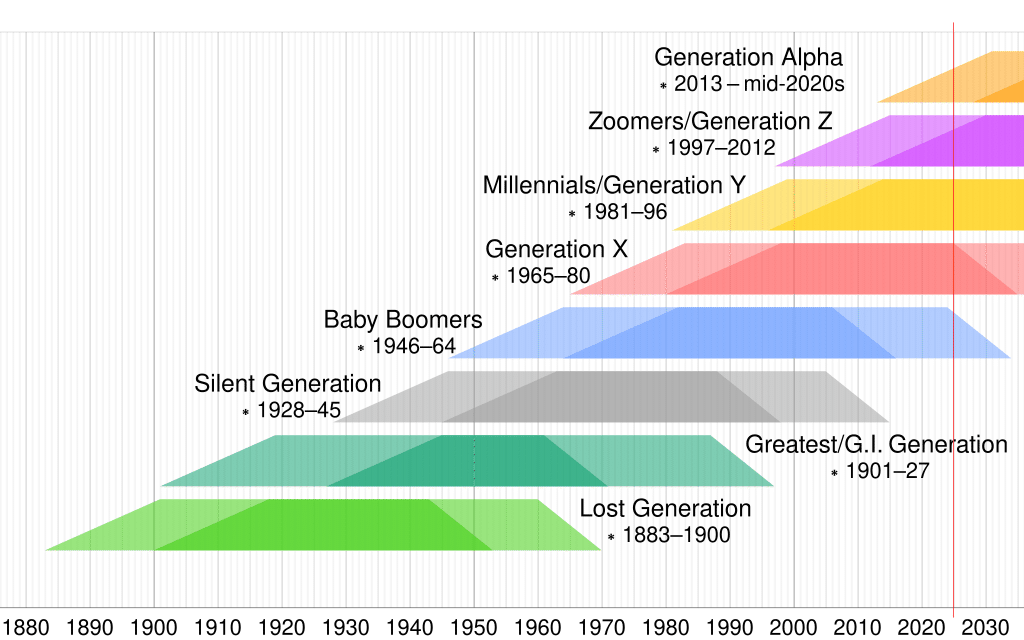

Z世代は、アメリカのジェネレーションZ(Generation Z, Gen Z, Zoomerなど)から来ていて、大体1997年から2012年生まれの世代を指している。

アメリカの同世代の人とチャットしていたら

"1995-2000 should be its own mini-generation"

(1995年ー2000年生まれは独自のミニ世代であるべきだ)

と言っていて面白かった。

確かにミレニアルとGen Zの間で中途半端な感じがある。

日本でもニュースの見出しにZ世代を使う魔力、PV数稼ぎの効果は知れ渡っていると思うが、本場のアメリカは当然何十年も先行しているわけで、記事のタイトルにはBoomer、Gen Xer、Zoomerが溢れている。

そんなアメリカの記事を眺めていて印象的だったのは、90年代オルタナティブ・ロックの人物を紹介する際に、Gen X icon(X世代のアイコン)といった言葉が多用されていたことだ。

日本だと「就職氷河期の音楽」とか「バブルのロック」みたいなフレーズは言葉と経済の結びつきが強すぎるせいで、あまり使われていないと思う。

私が卒業論文で扱ったPavementもGeneration Xの代弁者だとされていて、

Slacker Rock(怠け者ロック)を代表するバンドである。

Slackerは、世界大戦時に徴兵を拒否してふらふらしていた人々を指す言葉として使われていたようだが、

90年代以降は、1991年のRichard Linklaterの映画『Slacker』などで描かれる、娯楽に逃避する90年代のジェネレーションXの若者を指す語となった。

私がslacker rockにハマったのは、カルチャーで現実逃避するアメリカ人に自分を重ねていたところが大きかったと思う。

それを痛烈に、象徴的に感じたのが自分のnoteの火事の記事と、

堀池真希さんの記事を並べた時だった。

noteを書き慣れていないから、同じ話題を扱っている記事をニ窓して並べながら書いていた。

堀池さんの記事は情報のまとめ方が別次元に上手く、文章も綺麗で、ブログを書くには日頃の鍛錬が欠かせないのだと痛感した。

しかし私が感じた最大の違いは、堀池さんの記事には人の写真がたくさんあったことだ。

同じ火事の記事なのに、自分の記事は燃えた漫画の写真だったり、卒論で扱ったミュージシャンの引用が大部分で、まさしく社会から逃げて、文化に逃避しているのがにじみ出ていた。

あまりにも綺麗な対比になっているから、皮肉すぎて一人で勝手に面白くなっていた。

氷河期~ゆとり世代のオタクの家から出火し、ゆとり世代のオタクの家に延焼した自分の火事の記事と、堀池真希さんの社会とのつながりを感じられる、娯楽なしの実用的な情報に溢れた記事。

そもそも火事の体験の記事で漫画と音楽の話ばっかしている自分がおかしいのだが。

ネット依存の引きこもりの癖で、堀池さんの投稿を掘っていたら、彼女の夫のロビーさんの投稿を見つけた。

衝撃を受けた。

なぜなら私もあがた森魚さんの曲が好きで、去年の11月のライブも見に行っていたからだ。

生涯で火事にあう確率は1.3%ほどで、その中でnoteで火事について発信する人は更に限られる。

そして何よりも、その発信している人のご家族が同じ音楽家のファンで、しかもその音楽家、あがた森魚さんのカメラマンをやっているなんて信じられなかった。

ベン図で表したらとんでもないことになるだろうし、確率を計算しようとしたら

(火事で家が全焼した家庭/全家庭) × (noteで火事について発信してる/全火事罹災家庭) × (これら全ての条件を満たす人があがた森魚ファンで、カメラマンをやっている確率) = 天文学的確率 になるだろう。

いても立ってもいられなくなって、堀池真希さんにメールを送った。

「私も火事を経験しました。でもそれ以上に、堀池真希さんのご家族と音楽の話がしたいです」

メールの返信を頂き、とても嬉しかったが、なんと堀池真希さんは臨月でいらっしゃった。大変な時に丁寧なメールを送っていただき恐縮だった。

夫のロビーさんが参加されるあがた森魚さんのコンサートの情報を頂いたが、そのイベントがメールを受け取った3時間後に開催されるものだった。

正直なところ急ぐ必要があったが、1時間以内で行ける場所だったし、天文学的確率を突破した感動があったので迷わずそのイベントに向かった。

集合場所でロビーさんらしき人物を見つけご挨拶をすると、

メールを送ったその日のうちに私が来たことに驚いていた。

その後のイベントで、あがた森魚さんを撮影する表ロビーさんを見て、

私は自分を恥じた。

自分の記事と堀池真希さんの記事の写真(ロビーさんが撮ってる)が、あまりにも世代やオタク性といった観点から対照的だと面白がっていた自分を恥じた。

好きなバンドで卒論を書いていたら大学に行けなくなり、コロナやらもあって(リモート授業は一回も受けてないけど)、バイトすらしてない引きこもりの状態で火事で家を失った私は、自分で作った社会からの断絶状態を嘲笑して、自虐的に燃えてしまった漫画やCD、レコードの写真ばかりを撮っていた。

こんなにも文化に頭を支配されている人間はいないだろうと思っていた。

だが敬愛するあがた森魚さんの専属カメラマンをやっている

表ロビーさんの姿を見て、適切な表現なのか分からないが、自分と同じ、いや、そもそも誰もが文化の影響を受けて社会で生きているんだ

という当たり前のことに気がついた。

その日のあがた森魚さんの夜の部のコンサートで、あがたさんは新しいボブ・ディランの映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』に触れながら、2025年という年を語り始めた。

あがたさんは他のディランの映画でも、大体"Like a Rolling Stone"の時期を描いて終わるみたいなことを言っていた。

お話を聞きながら、私は唯一見たことがあるディランの映画の『アイム・ノット・ゼア』(I'm Not There)を思い出していた。

『アイム・ノット・ゼア』の劇中で様々なアーティストによるディランの楽曲のカバーが流れるが、重要なシーンで2回もPavementのシンガーのStephen Malkmusが歌うカバーが流れるのが印象的だった。スタッフにファンがいたのだろうか。

2025年は1965年、あがた森魚さんが北海道でディランのLike a Rolling Stoneを聴いて、音楽を始めてから60年。そしてそのちょうど中間の1995年には阪神淡路大震災があったことなどを話されていた。

95年生まれの私は、自分の世代に暗いイメージを持っていたので、そのお話は本当に響いた。

昼の部のコンサートも、コロナをきっかけに5年前から始めたと話されていた。

1965年にディランが"Like a Rolling Stone"を歌わなければ、当然

あがた森魚も、Pavementも存在しなかったし、

火事を通じて私が堀池真希さんのご家族にお会いすることもなかった。

ボブ・ディランの映画のタイトルは、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』、『I'm Not There』、『Masked and Anonymous』などから分かるように、ディランの匿名性に注目したものが多い。

あがたさんがタルホピクニックで目指していた銀河の渦の動き、

オリオンへの思いを断片的ではあるが一日を通して触れて、

引きこもって家を火事で失って、「完璧な名無し」になれた気分で

なんなら自分を転がってすらいない石だと思ってたけど、

人間が全く転がらずにいることはそもそも無理なのかもしれない。

ディランとあがた森魚が歌っているのは、そういうことについてなのだと思いたい。