パスクールのロゴが超力作なので話を聞いて欲しい! #PATHCOOL

2021年9月11日、大学の友人たちと執筆した「パスクール パススキル&アイデアの学校」というデザイン解説本を発売しました!

そのパスクールのロゴの機能性が非常に高く、たくさんの役割を担ってくれています。ということで、この記事では「パスクールロゴの思考プロセス」について書いていきます。(文:村石)

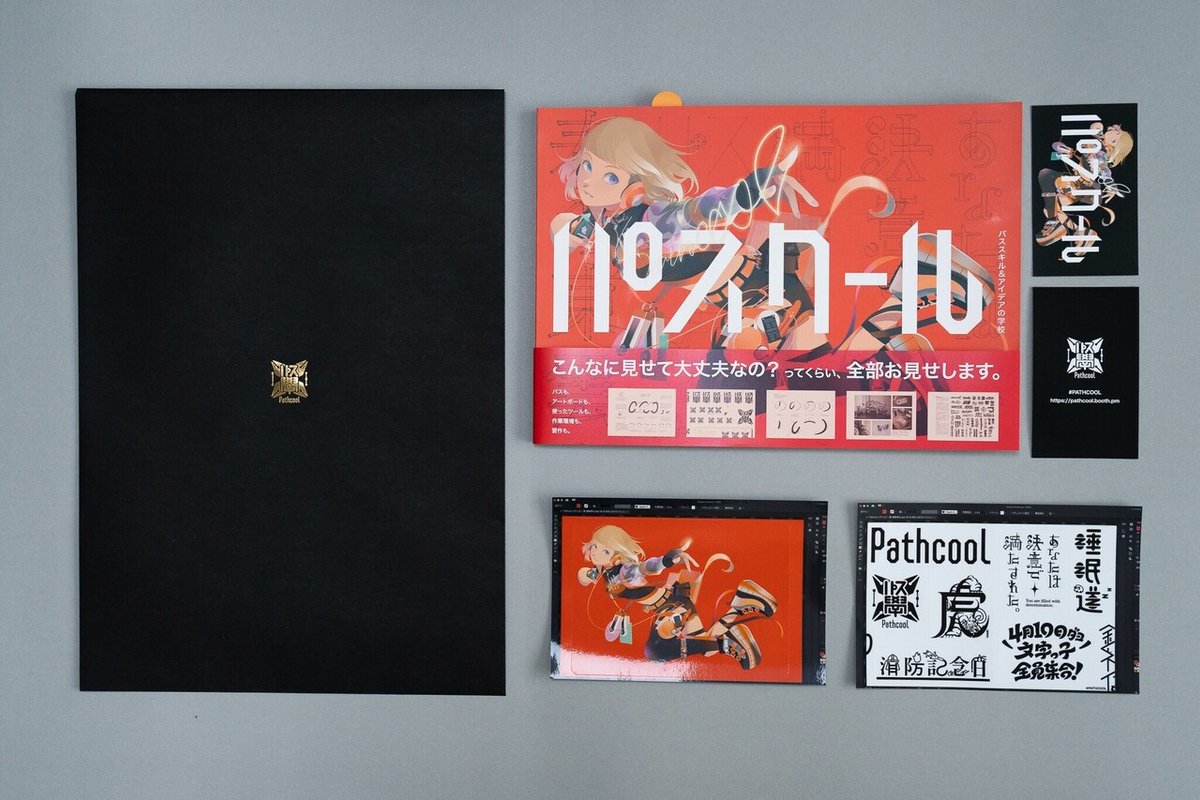

▼パスクールロゴ

01.「パスクール」を認知させる

「パスクール」というタイトルは、私たちが作った造語です。なので、とにかく「パスクール」という単語を認知してもらうべく、可読性(読みやすさ)を重視しました。もしロゴの可読性が低いと、間違った名前で覚えられてしまったり、そもそも読んでもらえないということが起こります。

そのためまず、視認性(見やすさ)を上げるために色数を1色にしぼり、背景とのコントラストを強く、線を太くしました。これによって、背景やサイズが変わってもロゴをしっかりと認識できるようになりました。

このへんはロゴを作るときに常に心がけていることですが、今回は表紙やグッズや動画への展開を前提にしていたので、特に「媒体を問わない汎用性」を重視しました。

02.解説の入り口

パスクールは、作品の制作過程にそって使用したツールとデザインの知識を解説していきます。その難易度はページが進むにつれて上がっていきます。つまり、全解説を通した大きな流れが存在するのです。この流れが自然なほど、分かりやすくて読みやすい本になります。

さて、大きな流れがあるということは、一番最初の解説作品は入り口として読者を迎え入れる必要があります。なので、いかに入りやすい入り口を用意するかが重要でした。

その条件に一番適している作品は、「この本のロゴ」だと考えました。なぜなら、読者が本を手に取る際にすでにロゴと接しているので、本文内で突然登場しても唐突な印象を与えないからです。また、購入まで至っている人はパスクールというコンテンツに魅力を感じているはずなので、その点もカバーできます。

・・・要するに、「解説する必然性が一番高い」というワケです!

03.超基礎を解説

難易度順に本の解説が進行するので、使用するツールは初心者でも扱えるものにする必要があります。そのため、以下の超基礎的な機能だけで制作するという縛りを設定しました。

使用ツール:①長方形ツール ②楕円形ツール ③選択ツール ④ダイレクト選択ツール ⑤移動 ⑥コピー&ペースト

また本の構成上、デザインの基礎も解説する必要があります。そこで、使用したツール(長方形・楕円形)に関連付けて、「図形が与える印象」や「図形を組み合わせることで新しい意味が生まれる」という造形の基礎について解説しました。その他にも文字間や可読性などについても触れています。

ちなみに、解説する順番やタイミングは、初学者の行動・思考パターンを想定して決めており、難しいツールやテクニックは後に登場する作品で解説しています。

▼制作過程(アートボード)はこんな感じで、たくさん作って並べて見比べて、一番しっくりくるものができるまで制作し続けました。

04.元ネタのサンプリング

「パスクール」というネーミングはトリプルミーニングになっています。

1つ目はパス+スクールで「パスの学校」。

2つ目はパス+クールで「パスを引けるのってカッコイイ!」。

3つ目はパルクールというスポーツ名のパロディで、「この本で障害物(分からないことや困難)を乗り越えていこう」という思いを込めました。

ということで、パルクール要素を加えたかったので、STORRORというパルクール集団のロゴをサンプリングすることにしました。かなりアレンジを加えているので全体の印象はそこまで似ていませんが、角の処理や長体気味なバランスはSTORRORのDNAを受け継いでいます。

05.添削してもらってブラッシュアップ

普段から書体を制作しているタイセイに、何度も制作過程のスクショを送って添削してもらいました。下の画像では、数値上同じ太さや位置でも目の錯覚で違って見える(錯視)ので、その調整方法を教えてもらっています。

タイセイとは、学生時代から「書TIMES」という作字制作団体で一緒に活動していたので、意見交換がしやすく制作が捗ります。

06.完成&他の作品も派生

カナとアルファベットの2パターン、

さらに筆記体ver(これはタイセイ制作)と、

校章も派生して制作しました。これによって「パスの学校」という世界観が伝わりやすくなりました。

ちなみにどちらも本書内で解説の作例にしており、筆記体verは「ペンツールの基礎」、校章は「パーツの分解/グループ化と整列の概念」を解説できるように制約を設けて制作しました。

07.このロゴの制作期間は?

正確には覚えていないのですが、8ヶ月間くらいは調整し続けていたような気がします。同時に本自体の企画や解説を制作していたので、その分時間がかかっています。

ちなみに、当時はまだ電車通勤していたので、主に通勤電車の中でこのロゴを制作していました。

あと、同時期に動画をゼロから勉強していたので、頭がパンクしそうでした。

プロモーションムービーも作ったので良かったら見てください。なんと、ほぼ全ページを見ることができます。

そんな「パスクール」を読んでほしい

「パスクール パススキル&アイデアの学校」の制作過程では、このような課題の発見と、その解決策の考案を何度も経て、2年がかりで完成させました。個人の力では到達できない完成度とボリュームが出せたという、確かな手応えを感じています。もしこの記事を読んで興味が出た方は、ぜひ実際の本を手にとっていただけたら嬉しいです!

では、次の記事もよろしくおねがいします!(村石)

▼「パスクール パススキル&アイデアの学校」の購入はこちら!