部屋とアシナガバチと私

大学生のとき、大学近くのアパートでひとり暮らしをしていた。そこは古いからなのか自然豊かな環境のせいなのかとにかく虫がよく出るアパートで、そこに住む四年の間、忘れられない彼らとの数々の熱い闘いがあった。どの虫もなかなかに手強かった。

これからも永く記憶に留め、そして虫たちの健闘をたたえるために、そのエピソードの一部をここに記しておこうと思う。

その日はよく晴れた天気の良い日だった。

午後からアルバイトの予定があったため授業後すぐに帰宅し、洗濯物を取り込もうとベランダに出ていた。

まだお昼前だったが、良い天気のおかげでどれもよく乾いていた。お日様と柔軟剤のいいにおいがする。

日差しもやわらかく、風が心地良い。どこからか聞こえてくる、可愛らしい鳥のさえずり。

うっとりと満ち足りた気分になってほいほい中に放り込んでいると、その洗濯物の山の中からビュンっと何か黒いものが飛び出してきた。

アシナガバチだ。

叫び声を上げながら私は一目散にベランダへと駆け戻り、高速で窓を閉めた。部屋の中を彼はブンブンと飛び回っている。

自然な流れでベランダに閉め出された私は軽くパニックになった。ヘルプで友人を呼ぼうにも部屋にはきっちりと鍵を閉めてある。

それに果てしなく散らかっていて、おまけにカーテンレールにはくたびれたパンツまで干してある。

なぜこの日に限ってあのパンツだったのか。今でもあの光景を思い出すとつらい。

ポケットに入っていた携帯を手に取り、故郷に住む母に電話する。

幸運なことにすぐにつながった。

「あ、もしもしお母さん!?私だけど!アシナガバチが入ってきて今ベランダにいるんだけど!どうしたらいい!?」

「……は?なに?なんだって?」

「だからアシナガバチが部屋に入ってきて、今私ベランダにいるんだけど中に入れなくなった!どうしたらいい!?」

「え?アシナガバチ?うーん、待って……そしたらとりあえ」

電話が切れた。

画面を見ると、情けない顔が反射し、テラテラと映った。まさかの電池切れだった。

遠く、母を想う。昨日の夜充電をしないまま、すやすやと眠りに就いた自分を呪う。

もう一度室内を見る。彼はまだ天井あたりをぐるぐると飛び回っている。

こうなったら自分でなんとかするしかない。そう覚悟を決めた。

しかしその時私が着ていたのは全身黒一色のワンピースだった。体中からじわじわと嫌な汗が出てくるのがわかった。ハチは黒いものを敵とみなし、攻撃すると聞いたことがある。

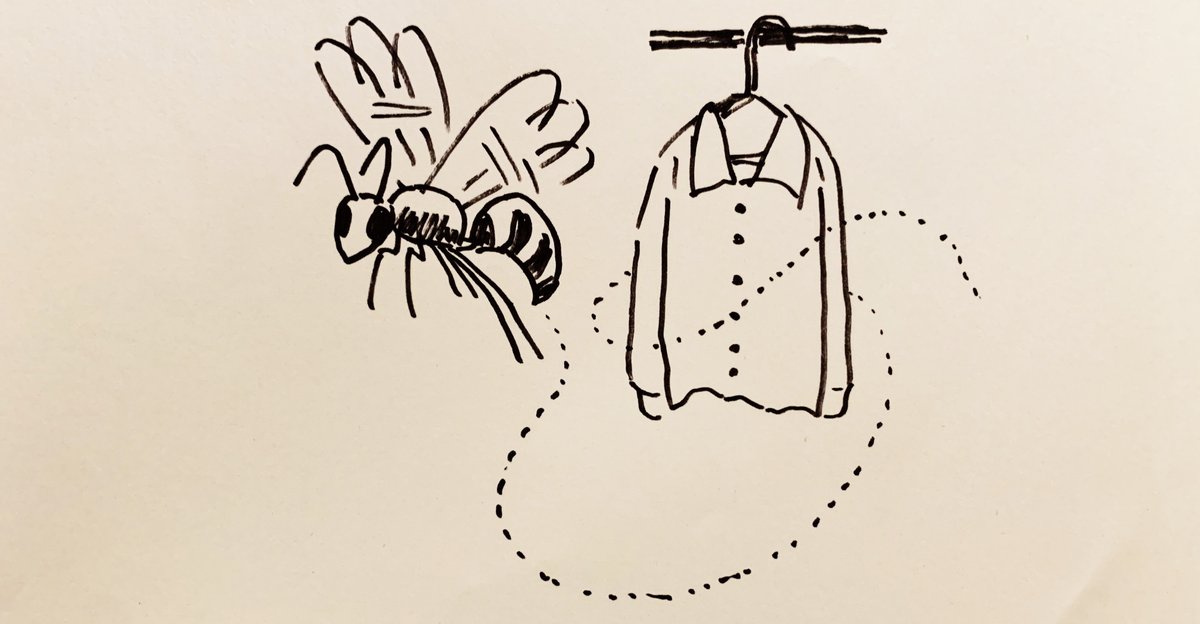

まだいくつか残っている干したままの洗濯物に目をやると、就活用の白いワイシャツが目に入った。

おかしい。おかしいが命には替えられない。黒色のままではいけない。このままでは完全にやられてしまう。

上から羽織り、ボタンを留めていく。自然と背筋が伸び、グッと気が引き締まる。

上半身のみの就活スタイルがここに完成する。

服の黒度が減り、少しほっとしてもう一度室内に目を向けると、目の前に彼がいた。網戸にとまり、こちらを見ている。

無理無理無理無理! 振り絞るように叫んだ。

ひと振り、すればよかった。

洗濯物を取り込む前にたったのひと振り、それを怠ったためにこの状況はもたらされた。

もう一度時間が巻き戻るなら、私は何度でもばさばさと服を振る。1枚1枚、念入りに、注意深く。

そうすればきっとアシナガバチは部屋に入ることもなく、洗濯物から離れ、普通に飛び立っていったはずなんだ。

ハチだってなにも好き好んでこの部屋に入ったわけじゃない。うっかりと迷い込んでしまっただけなのだ。その証拠に、今こうして目の前の網戸に張り付いている。きっと外に出たいのだろう。彼も不安なんだ。

深い後悔と自責の念が、静かに心に押し寄せてくる。

そこで突然、下からプシューっと大きな音がした。

バスの停車音だった。中からぞろぞろと人が降りてくる。

私の住むアパートは大学に最も近いバス停に隣接していて、降車後の通り道はアパートのベランダに面していた。そこを通るのはほとんどが同じ大学の学生たちだ。

ふと見上げればそこには、ベランダに佇む、半身就活スタイルの挙動不審な女。

このままでは不審者と思われるのではないか。

降りてくる人たちの中には知人がいるかもしれない。頭のおかしいやつだと思われたくない。あくまで自然な私でいたい。

呼吸を整え、ひたすら洗濯物を取り込むふりをする。部屋の中を見る。ハチは元通りブンブンと旋回している。

それ以降も、バスが停車するたびにひたすら洗濯物を取り込むふりをし続ける。徐々にその仕草が板につき、ナチュラルになってきた気がする。

それをいったい何回繰り返しただろうか。ハチは再び網戸へとやってきた。

ふとひらめいた。

窓ガラスと網戸との間にハチを挟み、うまくそれらをスライドさせればハチと接触せずに外に出せるのではないか。これはチャンスだ。私にとっても、アシナガバチにとっても。

白いワイシャツへの信頼が私の心に勇気を与え、そっと背中を押した。

……いける。

そっと近づき窓ガラスを開ける。アシナガバチはしっかりと網戸にしがみついている。

網戸と窓ガラスをうまく重ね合わせ、じわじわと動かす。手のひらがじっとりと湿っている。

ぐっと息を止める。

それは、あまりにもあっけないフィナーレだった。

アシナガバチは勢いよく真っ直ぐに、雲ひとつない青空へと飛び立っていった。ブーンという軽やかな羽音を立てて、こちらを振り向きもせず、ただのびやかに。

残された白いワイシャツ女は静かにシャツのボタンを外し、そっと窓を開け、部屋に戻っていった。

死闘を無事に切り抜けたという安堵の気持ちと倦怠感、そして深い安らぎが、彼女をそっとやさしく包む。

静かに布団に横たわると、急激にまぶたが重くなった。

グッドバイ、アシナガバチ。

そのまま私はゆっくりと、心地良いまどろみの中に落ちていった。

ある初夏の、あたたかい昼下がりのことであった。