アジャイルのための協働、協働のためのアジャイル

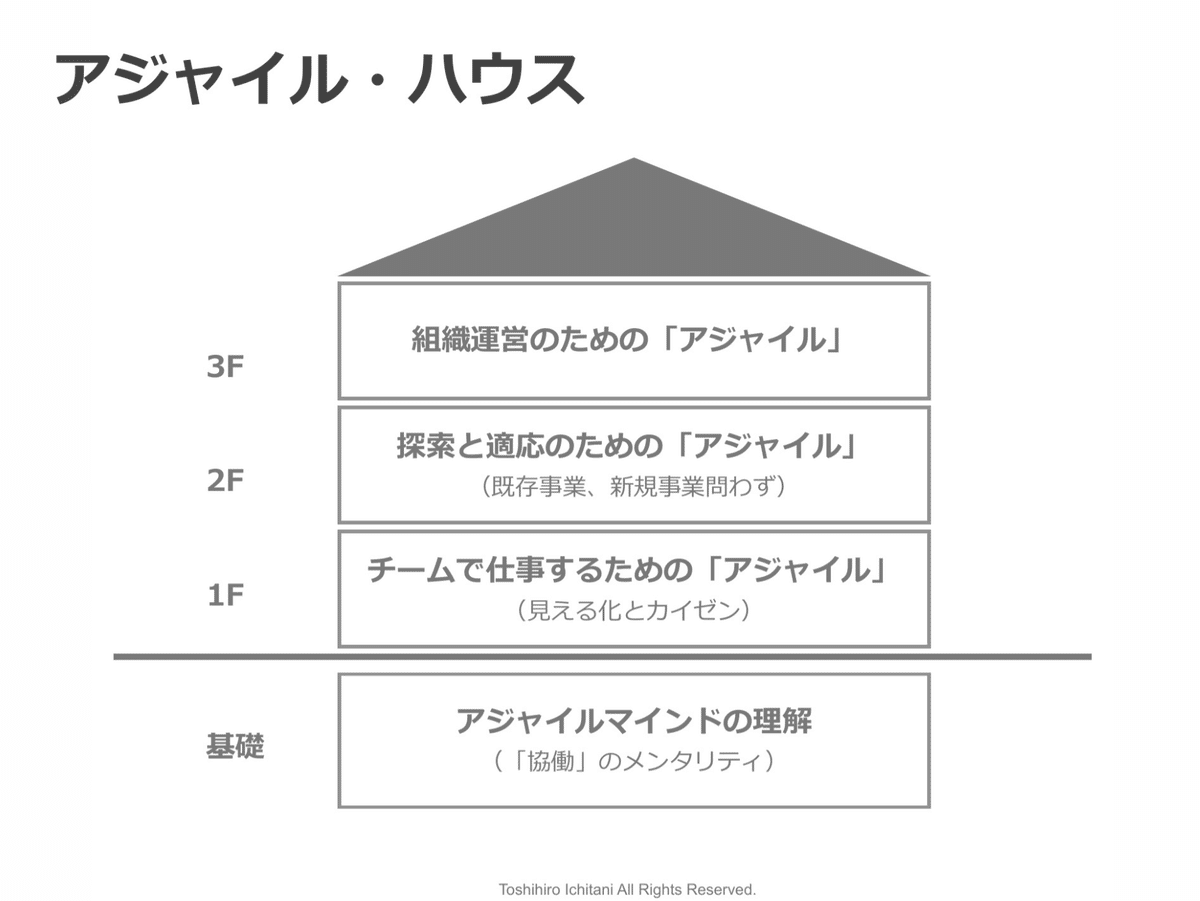

組織にアジャイルを宿すためのイメージとして「アジャイルハウス」をよく使う。

アジャイルのケイパビリティを積み上げていくために、その基礎としてアジャイルマインドの理解、特に協働のメンタリティを備えていこうという主旨になる。

アジャイルの動きはこれまでの仕事の仕方に比べると展開がはやく感じられ、慣れないことが多い。簡単ではないと感じる。だからこそ、仕事をともにするチーム、相手との間で「協力して動く」というメンタリティが不可欠になる。いがみあいながら、足を引っ張りあいながら、取り組んで上手くやれるほど容易ではない。

ゆえに、何が価値なのか、どのような原則を互いに持つのか、根本の一致を作っていくことが前提となる。チームビルディング、継続的な対話、頻繁なチームの状況把握が拠り所となる。こうした活動に価値を見いだせないとしたら、始めることすら覚束ない。

という説明を重ねていくほどに、一方でと思うようになった。一方で、協働のメンタリティを確かにしていくためにアジャイルな振る舞いを取り入れるのではないか、と。目指すものと手立てが入れ替わる。

たいていの組織で、「協働」そのものが希少な状態となっている。「協働」を取り戻すこと自体に遠さを感じる。「協働」の瞬間を生み出すために、タイムボックス、ふりかえり、むきなおり、見える化などが活きてくる。協力して動くが出来ていてる、と感じるとき、そのチーム・組織はアジャイルになっている。

この関係は、時々で変わっていく。アジャイルのための協働、協働のためのアジャイル。表に浮き上がることと背後に回るものが入れ替わりながらになる。地と図の関係。

「協力して動く」ができないチーム、組織だからこそ、タイムボックスをはじめてみる。ふりかえりで、起きていることに向き合うようにする。互いの存在を確かめ、自分たちの文脈づくりをはじめていく。とにかくその一歩を踏み出せ、という先達の教えはここでもやはり意味を持つといえる。