陶・津田友子個展『記憶は動く』 / 作家インタビュー

昨年2023年には「Bones」シリーズを発表し新境地を開いた陶・津田友子。

今年の新作個展では、楽茶盌をはじめとした茶道具はもちろん、ラグジュアリーな食器、そして「Bones」の新展開と、充実の制作の様子が伺える作品が揃います。

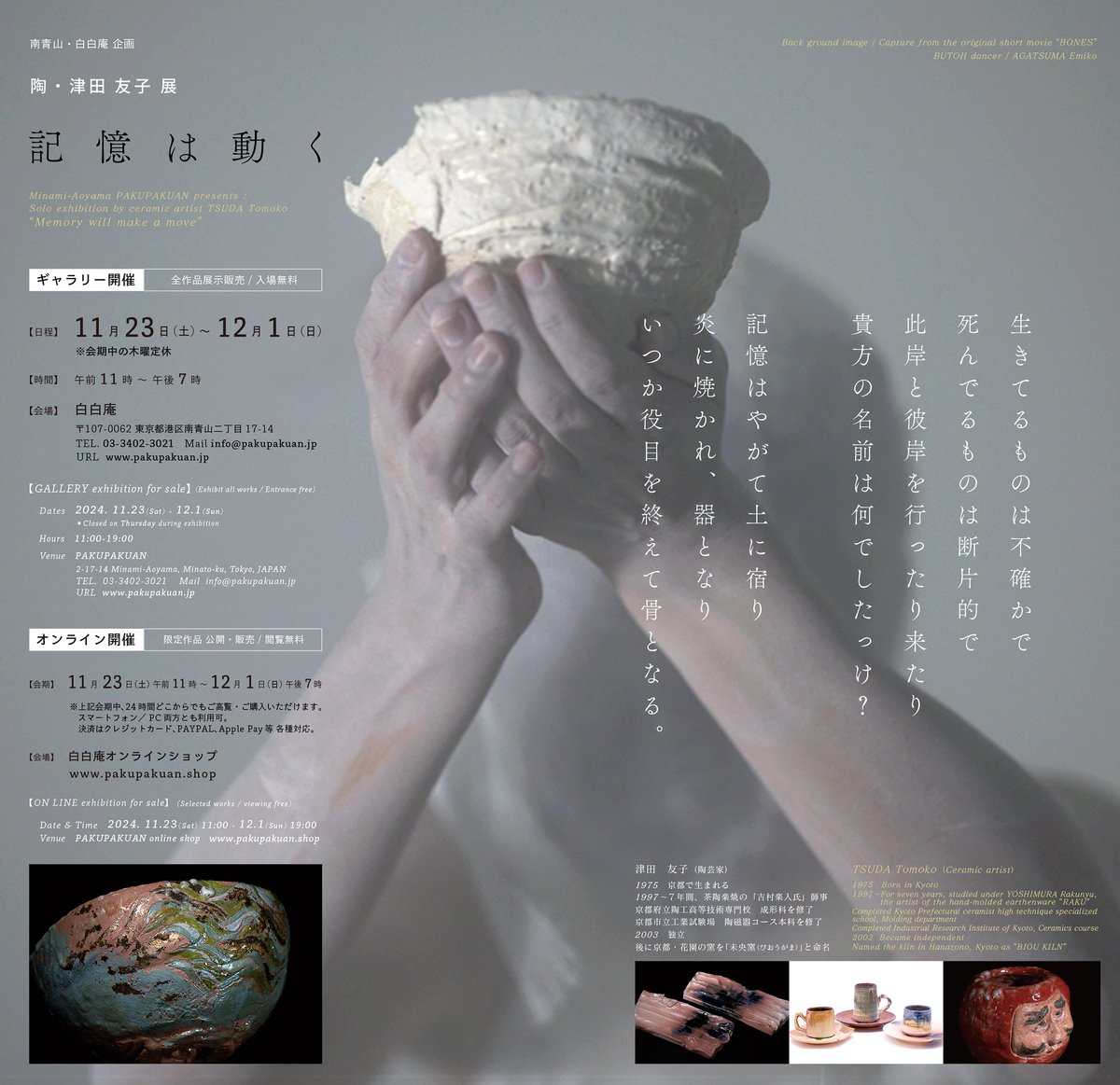

会期前には舞踏家・我妻恵美子と塩谷智司とのコラボレーション第三弾となる映像作品『BONES』もリリース。

今展における重層的な作品展開についてのお話を伺いました。どうぞお楽しみください。

――まずは今回の個展におけるテーマについてお聞かせください。

今回の個展タイトルは『記憶が動く』。これは自分がずっと思っていたことをタイトルにしたんです。昨年から「Bones」シリーズの制作が始まって、過去に自分が作って生み出したものを元に、新しい表現をしていく取り組みをしています。

その形の根本にあるのが「記憶」なんですね。

過去にあった記憶も未来からやってくるこれからの記憶も、そのどれもが常に動いているもので、データのような確かさで残っているものではないんです。

誰しも、過去に実際にあったこともどんどん忘れていきますよね。断片的に覚えていることがたくさん重なっていて、個人的には昔のフィルム映画のようなイメージで記憶を捉えています。バタバタバタバタと現れては消えていくもの繰り返しみたいな。そういう変化のイメージを、「Bones」として、儚ないものを表現したいな、と常に思っています。

そんな風に変化する「記憶」をテーマに、このタイトルをずっと頭に掲げて制作をしたのが今回の作品です。

――改めて、昨年から発表されている「Bones」についてのお話をお願いします。

自らの作品の全てが完璧に出来上がるわけではなくて、発表できないものも少なからずあるんです。欠けてしまったり、納得が行かなかったり、生み出したのにも関わらず世に出してあげられないものが出てくるんですね。

とはいえ、全てを完璧にロスなく作るというのは作家としては違うと思うんです。

いろんなことに挑戦したり、思想を繰り返し深掘りしたり、新しい実験をする中で失敗は必ずあるんですよ。失敗するから先があるんです。そうするとやっぱり世には出せないものが出てくる。でもそのかたわらで、作り手として一方的に作っていることに少し罪悪感というか、腑に落ちないものもあります。そこから、一度自分が作り出したものをどうにかして弔う、もしくは生きた痕跡をどこかに残してやりたいという気持ちに辿り着きました。それが「Bones」の始まりです。

チャレンジして失敗した痕跡が多くあるので、まずは楽茶盌からのスタートでした。楽茶盌の周りに泥漿をつけまして、その抜け殻として影をもらって本体を弔う。影を形として映し出して、その抜け殻だけを焼成して、作品として世に出しているんです。

こういうものがこの世に生まれて、一通りの役目を終えて弔い、別の世界か何処かに輪廻していくというような、一連の制作です。

――茶盌だけではなく他の作品を原型にしたり、植物の入り込んだ作品も増え、意味に重層性が生じたように思います。

茶盌からスタートした「Bones」に、儚さや動きをどういう風に表現できるか。それもまたチャレンジだったんです。植物には季節があって、花束だったら思いが込められています。そういう思い出や過去の記憶を封じ込めると言いますか、記憶の断片とはこうした形にもあるのではないかと思って取り組みました。まずは植物が好きということもありますけれども、ものとして何が一番面白いかを考えた時に出てきたアプローチです。

――新しい何かに挑戦することは未来の記憶を作ることであり、同時に失敗は過去の記憶として積み重なっていく。挑戦によって過去と未来の記憶を同時に動かしながら、今現在の作品を作っている、という感覚でしょうか。

そうですね。未来も過去も一直線ではなくて、本当は同じものじゃないか、と自分の中で考え続けていると、全て同時のような気もしますし、一方通行とは限らないという感覚もあります。

――今回の個展に伴い、舞踏家・我妻恵美子さんと塩谷智司さんとのコラボレーション第三弾として、映像作品「BONES」も公開されています。いかがでしたか?

企画の段階からずっと話に入らせていただいて、インタビューに始まり、構成も聞かせていただいたらすぐに本番だったんですけれども。

撮影のスタジオに入ってみると、我妻さんも塩谷さんも、その身体が「Bones」そのものでした。撮影では音楽もなしで、動きと影だけで「Bones」を表現されていたんです。

その時のお話で「『Bones』の実物はこれくらいの大きさだけど、本当にこの大きさなんだろうか?自分自身はもっと小さくて、『Bones』が本当は宇宙のように大きなものかもしれない。現実的な焦点や自分自身の大きさの意識を外し、見方を定めずに物を見たい」という点がお二人との共通認識としてありました。

言葉にはしづらいのですが、舞踏をされた時に、塩谷さんの身体に泥みたいなものが塗られていて、動いた時にバキバキバキバキとひび割れていくあの表情と「Bones」がよく似ていたんです。

実際にはお茶盌のイメージで表現されたと思うんですけど、塩谷さんの大きな身体自体が「Bones」やそこにある記憶なのかもしれない、という感覚と言いますか。

――物としての「Bones」だけでなく、舞踏される身体や、時空間そのものが「Bones」の全体であり、またその一部であるようなイメージでしょうか。

映像の中で、塩谷さんが何人も映っているシーンがあるんですけど、「Bones」がほどけて破れていくようで、一度できたものが崩壊して、殻だけが残っていることを表現されているように思うんですね。塩谷さんの身体がその一片として動いて開いて、また閉じていく。そういう表現をされていたと思います。

――物体としての「Bones」から膨らませた舞踏なので、それぞれを交互に眺めることで一層の解釈の幅が拡がりそうですね。会場では映像作品も投影予定です。

説明がないと解釈も難しいのかもしれませんけれども、映像を見て実物を見る、実物を見て映像を見ると繰り返すことで、皆さんにそれぞれの感じ方や捉え方をしていただければと思っています。

――続いて、「Bones」の元となり『記憶』というキーワードも強く結びつくのが楽茶盌です。今回の新作茶盌についてお聞かせください。

いつも楽茶盌を作るときはその時の感情がすごく出るんですね。陰が強い時は自分を深掘りして、その時に抱いている感情の中から見つける、自分への問答を繰り返しながら制作しています。茶道具を作らせて頂いてますので、禅語と心の中が繋がる場合も多いです。

今回に関しては陽でしたので、この半年間で経験したことや感じたこと、見てきたこと、それぞれの場所で起きたことや考えたことをインスピレーションに、それぞれの茶盌を制作しました。色も絵画的なイメージだと思います。

――ではDM表面の茶盌についてお伺いします。

この茶盌は個展タイトルと同じく『記憶は動く』としているんです。

技法的に新しく思いついたアプローチとして、和紙に色化粧で景色をペインティングしていって、それを削り終えた茶盌に貼り付け、版画のように刷り込んで転写させているんです。絵を描いて茶盌に押し当てて、剥がして残ったもの。だからこれはしっかり描かれたものではなく、「記憶」なんですよ。それで『記憶は動く』という茶盌です。

――絵柄の名残が景色となっている。だから「記憶」なんですね。今回の新作茶盌は全体的にシルエットがやわらかいイメージです。また多くの作品に白い釉薬が分厚くかかっているのが印象に残ります。

実は過去の釉薬を引っ張り出してきたんです。『潮騒』という楽茶盌を作った頃の釉薬ですね。今回のいろんな場所での「記憶」を茶盌にしているので、明るく出るなと思ったんですよ。とはいえ明るすぎて作品が軽く見えてしまうと、自分が望んでいるものとは違ってしまうんです。それで雲のように、泡のようにぽっと浮かぶ感じができるあの釉薬で、「見える?見えない?」というレイヤーを作りました。

――釉薬自体も古い記憶からなんですね。ぼんやりと穏やかな記憶が、手元にあるのに少し遠くに感じるようで面白いです。

二つだけクリアなものもあります。全体がぽやぽやしている調子だったので、もう一度焼き直して、クリアな記憶も挟み込みました。その釉薬が溶けてつやっとなってるんです。

――DM裏面の『楽茶盌「波千鳥」』についてもお聞かせください。

京都で暮らす中で目にする身近なものや、過ごしている環境は常に題材にしているんです。これは鴨川の日常の散歩道を題材として茶盌に入れたいな、と思ったんです。常に千鳥がいるわけではないですけど、そういう色や感覚を表現しています。

――本当は全ての茶盌のお話を伺いたいのですが、続きは会場にて。続いて新作水指のお話を。

これも自分での挑戦だったんです。三角の水指って見ないので。2024年春の『炎三態』展で発表した水指から発展させました。三角形だと口が狭くなるので、それをいかに使いやすくできるだろうかと思って形をデザインしてます。丸いパーツがついている方が正面ですね。

――内側の色も凄いです。前回の作品にも増して、大きな色の動きがあります。

実はいくつか作ったんですけど、これの他は失敗してしまったんです。角が立っているので釉薬が流れやすくて。また真ん中の部分と角とで溶けて流れる速度が全然違うんですよ。難しかったです。

――なるほど。面と角で速度に違いがあると知って眺めると、時間の流れが感じられて面白いですね。

いろんな色が角の尖ったところでうねうねと動いていて、真ん中へ行くにつれて柔らかく切り替わっていきます。

――絵画的な気持ちの良い景色です。ということはこの花器は水指の名残ですか・・・?

そうです笑

水指としては完成しなかった器に、「Bones」の制作で使う花を入れていたんですよ。ふとした瞬間に眺めたら、その姿がとても良かったんです。

――まさに過去の記憶が動いた瞬間ですね。続いて長皿も最新作として出展されています。

この長皿は元々が大きな鉢なんです。それを分割して長皿にしました。そしてこのお皿を並べた状態で「一言芳恩」という禅語を書いています。周りの助言のありがたさとか、感謝の気持ちであり、周りの言葉を聞きましょうという言葉ですね。何度も書き連ねたその言葉が焼成で溶けて、景色になっています。「蜘蛛の糸」シリーズと同じアプローチです。

連続した一つの書のように書いていますので「一言芳恩」のシリーズは元は全部まとめて一つづりとなってます。

――なぜ鉢から分割して制作されたのでしょうか?

やっぱり土の自然な動きが自分に取って大切なものなんです。

たたらで作ると土自身の表情が表にしかなくて、裏側が寂しく感じるんです。

轆轤の水引き成形だと、表も裏も指の跡ができます。あえてその跡を多く作って、土が勝手に延びていくような感触を活かしたかったんです。すごく手間のかかったことをやっているんですけれども、あえてこのアプローチにしました。動きのあるものを切ることでしか出てこない表情を作りたかったんです。

――今回は新作カップ&ソーサーも多く揃っています。

以前の個展では、カップとソーサーを別にして、組み合わせを選んでいただく形にしていましたが、今回は全て「カップ&ソーサー」として出しました。一つとして取手のデザインも同じではありません。自分の手に合うものを選んで、持って楽しんでいただきたいです。

――全部違うので楽しいですね。今回はデミタスサイズです。

まずはデミタスカップが一番自分で欲しかったのが最初ですね。

二年前の個展でもカップをたくさん作ったので、用途もサイズ感も異なるもので、デザインとしても同じじゃないものを作ろうと思ったんです。縦に長いものと背の低いものとありますけれど、それぞれがソーサーと合わさって美しい比を持った形ですので、置き姿と使い心地と併せて楽しんでいただきたいです。

――今回のシャンパンカップは一層カラーバリエーションが豊富です。

このシャンパンカップは『炎三態』のすぐ後に作り出したんです。あの時に「無駄こそ美しい」というお話もしました。私たちは工場でも職人でもないので、コストパフォーマンスよりも、どれだけ自分が求める何かを追求できるかが大切です。そこにはもしかしたら、世間一般では無駄とされるかもしれないことがあります。それでも必要とされる「無駄こそ美しい」という観点から作り出したんです。その釉薬が持っている性格の奥の奥まで探って見つけてやろうという考えで制作したものです。

ですので、色の出方であったり表情を楽しんでいただければと思います。

――写真では伝わりにくいのですが、特に目を引くのが紫のラスターの煌きです。とてもキラキラしています。

あの釉薬に関しては、その輝きが出てこその美しさと思っています。窯の中でも、あの輝きが出る場所にしか置かないと決めてます。その場所だけでしか出ない色というのも大事にしないといけない無駄の一つですね。

――焼成の表情と筆致とで様々な景色があり、ずらっと並べて見比べるのは楽しそうです。

デザインひとつにしても、自分が身近に見ている灯篭とか寺社仏閣の柱などのシルエットからイメージして膨らみなども表現してます。そんなことを頭の片隅に置いて見ていただければ「津田が作ったな」と感じていただけるのではと思っています。

――コンポートの脚も同様に様々な展開が見られます。釉薬と造形の組み合わせ、脚の表情も含めてお楽しみいただきたいですね。

――そろそろお時間ですが、最後に強調すべきことがあればお願いします。

今回の個展前、この夏に鳥取まで土を探しに行ったことが大きな経験となりました。特に楽の方に繋がる話ですが、現地の友人の伝手で、鳥取大学の教授の助言を頂いた上で原料の採掘に行ったんです。その土はまだ実験段階なんですけど、楽茶盌の一部にはほんの少し混ぜています。今後はその原料を使った新しい展開になっていくので、そういう兆し、未来に向けて動く記憶も見ていただきたいポイントです。ぜひご高覧ください。

~ いつか、役目を終えて骨となる ~

南青山・白白庵 企画

陶・津田 友子 展

『記憶は動く』

会期:11月23日(土)〜12月1日(日)

*会期中の木曜定休

時間:午前11時~午後7時

会場:白白庵、オンラインショップ特設ページ

以下、メインのインタビュー終了後に制作中のBonesの紹介

――ということでお時間ありがとうございました。「Bones」は今から追い込みですよね?

そうなんです。ちょうど今できたものを見ていただいていいですか?

これはお茶席の結界です。お茶の世界では、大間と小間を区切るために使うものですけれど、元々は仏教的にあの世とこの世の境目を作ることに繋がります。これも「Bones」からの展開ですね。そもそも「Bones」は茶盌から生まれてきたものですから、こうして茶道具の中に取り込んでも良いんじゃないかと。蓮だったり、天女をイメージした花を入れたり、アザミが魂のように飛んでいるイメージで「Bones」のパーツをつけています。

今回は白白庵の三階が「Bones」の空間になりますので、戦前の、大正時代のガラスの薬瓶にBonesの花をいけたり、いろんな形で記憶の表現したいな、と考えて今からどんどん装飾していきます。

これは掛け花なんです。壁面かけられるようにしてます。「Bones」の花と、この陶板を一緒に焼成してくっつけています。これと対になる「Bones」がついていないものも出そうと思ってます。まだまだいっぱいあるのでこれから仕上げていきます。