『AbletonLive Rackを極める!!』その⑩ サウンドデザイン編~Wash Out~

1.はじめに

今回は「Wash Out」を紹介します。「Wash Out」って直訳すると、「洗い落とす」って意味なんですが、ジーンズのWash Outの方が馴染みが深いでしょうかね(色落ちって意味かな)。

サウンドデザイン的には色褪せた感じを表現することを指しています。

まあ、厳密に言うと、WashoutとWash outでは意味も違うようでして、Wasuoutには「落伍者、失敗者」という意味で使われるようです。その他にも「薬物が時間経過と共に体内から無くなること。」という意味もあるそうです。

実際にサウンドを確認してみましょう。

電子音楽では

— おとですく@ableton やっぱりabletonだよね (@kijyoumusic) December 9, 2023

お馴染みのWashOut効果。

BuildUpを盛り上げる手段として

有名ですね。

FilterやReverb、PitchControl等を

混ぜわせるんですが、

これもAbleton純正デバイスを組み合わせて

Rackで再現可能です。

以前紹介した『UltraRiser』と併用することで、

単なるノコギリ波がここまで変容します。 pic.twitter.com/7T5z5t1hDy

よくEDMのBuildUp等で使われる手法でして、簡単に言うと、「HighPassFilterとReverbが最後に向けて深くかかる」効果のことを指します。

2.作り方

作り方は簡単でして、応用も自由自在です。基本の設定は、

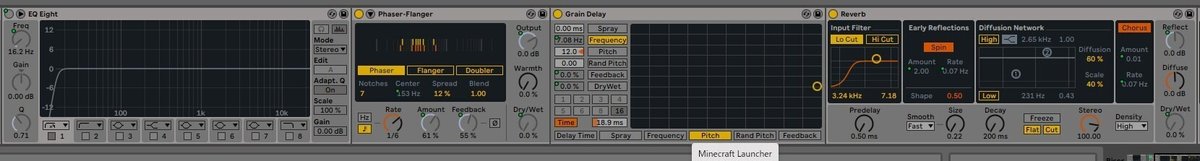

①HighPass1(EQ8)

②Reverb

③HighPass2(AutoFilter)

を順番に接続(シリアル接続)するだけです。

応用としては①②の間にphasorやFrainDelay、②③の間にEchoなんかを追加したりしてもOKです。後は好きなパラメータをマクロに設定すれば完成します。

Rackの全体像

まだまだ続きます。

※Corpusは、大変曲者でして、色々設定を遊んでみると楽しいと思いますよ!!

少しだけ解説

このRackを極めるシリーズも10回目ですので、一から細かく説明することは、そろそろいいんじゃないかと思い始めてます。初学者の方も、その①から勉強を始めれば、ある程度自由にRackを構築できるようになっているハズ。

本音ですが、自分で自由に構築できるのがRackの醍醐味、Abletonの最大の楽しさなので、その楽しさを奪う行為をしているような気がしているのです。一応マクロ設定など画像はUPしますが、「どのようなエフェクトを組み合わせるのか?」「どのパラメータを動かすのか?」は、ご自身の個性を発揮するために余地として残したいと思います。

基本的には、「2段のハイパスの間にリバーブを仕込んで、段々と効果を深くしていく」だけです。

あとは色々なエフェクトを挿入してパラメータを弄ったりして自由な発想で構築していただければと思います。

もちろん使用するサウンドによって変更する必要もあると思います。

Rackを極めると始めた訳ですが、最近気づいたことがあります。

Rackのデメリットについてです。

ある程度作れるようになってくると、便利な反面、曲によっては、マクロ設定などを見直す必要があるということです。

つまり、「その場その場で(その曲によって)ラックを構築した方が早いのではないか?」

ということです。作り方さえ分かっていれば、その時々の直感を生かした方が個性が発揮できるように思います。

例えばですが、今回のRackをリズムループに適用した場合で、「原音のニュアンスを徐々にWashOutしたいな~」と考えたとします。

どうするのか?以前に紹介したDry/Wet Rackを使えばOKですよね。

こんな感じで、自分で作成・経験した知識というものは蓄積されるものなので、いざというときにアイデアを具現化するツールとして閃くものなんですよ。

Rackを極めるとは、あらかじめデフォルト設定を作らなくても、その場のサウンドや考えによって、臨機応変にRackを構築してサウンドデザインに活かすことだと思うに至りました。

なんか最終回みたいですが、今後も紹介はしていきますので安心してくださいね。

今後紹介するものは、今回みたいに応用的なものばかりですので、「こういうアイデアもあるよ~」的なものにとどめ、細かい説明はしない方向になっていくと思います。

3.ダウンロード

完成した.adgファイルを置いておく。

【注意事項】

・使用は自己責任

・当方制作環境はAbletonLive11.3.4

・互換性チェックはしておりません