賃金構造基本統計の職種分類に関する調査

この記事では政府統計に出てくる職種・職業の分類について書くで。調査時期は2023年4月。

おおきな目的は、厚生労働省「賃金構造基本統計」にでてくる「職種別賃金・年収」をよりわかりやすく、実態に沿うかたちで提示すること。

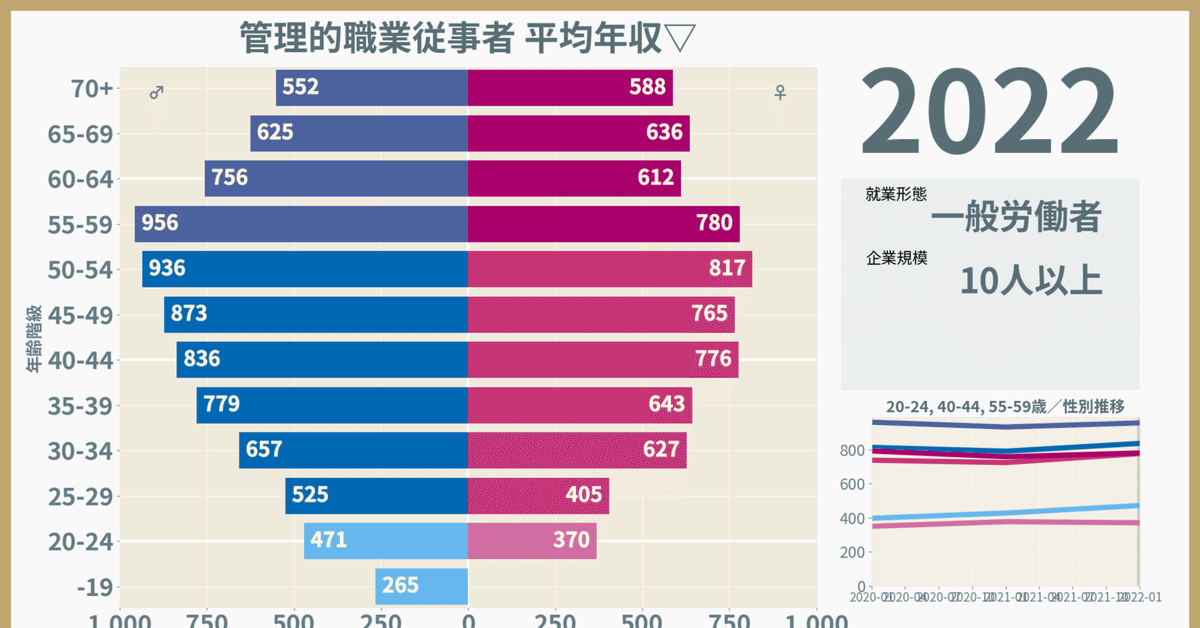

この図を見れば、職種別・性別・年齢階級別の年収が結構わかりやすいんちゃうかと思う。けど、そもそも「管理的職業従事者」という職種分類ってなんやねんという疑問があるわけで。そのへんのことわからんままにしてるのはちょっとな、と。

日本標準職業分類

総務省の分類

今回の主眼は厚生労働省の統計をより深く知ること。でも日本の統計を主管するのは総務省。じつは職種の分類についても基本となるものがあって、総務省がだしてるらしい。その名も「日本標準職業分類」。

日本標準職業分類はカテゴライズの深さによって大分類、中分類、小分類があり。

管理的職業従事者(大)→管理的公務員(中)→議会議員(小)

こんなふうに小分類まで分解されてく構造的分類。分類に構造をもたせてるのがみそやね。

小分類まで網羅した詳細は下記リンクやけどPC推奨。

さらに小分類の具体的な該当例までみたいならこちら。議会議員の該当例は「国会議員、地方公共団体議会議員」などなど。

分類の作成目的

公的統計の統一性又は総合性を確保し、利用の向上を図るためには、公的統計が統計基準に基づいて作成される必要がある。日本標準職業分類は、このような統計基準の一つとして、公的統計を職業別に表示するために、個人が従事している仕事の類似性に着目して区分し、それを体系的に配列した形で設定されたものである。

作成目的は「とにかく統計を標準化しようぜ!」と「個人目線」かな。

歴史的経緯

ちなみに日本標準職業分類は1960(昭和35)年の設定以降、1970年、1979年、1986年、1997年、2009年と改定されてきてる。2009年は「新統計法制度化の統計基準として新たに設定」という目的もあったと。

改定されちゃうとそれまでの分類との単純比較が難しくなって困ることもあるんやけど、これまでになかった新たな職種もでてくるから取り込みたい。あたらしいのを全部「その他」で済ますわけにも行かへん。

というわけで、2023年現在は改定作業が進行してる模様。

厚生労働省編職業分類

さて統計一般をとりしきる総務省のはなしはさておき。

職業。職種。といえば労働にかかわることで。労働といえば厚生労働省の管轄ではあって。職業分類は厚生労働省でもしている(ややこしい)はなし。

こんにちは、労働

厚生労働省は「厚生労働省編 職業分類」をだしてる。調べてみるとハローワークでの職業紹介業務の実状にあわせるかたちで、総務省の分類とは別の分類をだしてるらしい。

厚生労働省編職業分類は、日本標準職業分類との整合性を保ちつつ、職務の類似性、公共職業安定機関における求人・求職の取扱件数、社会的な需給などに基づいて体系的に分類したもので、職業紹介事業等求人・求職のマッチングや、求人・求職の職業別動向把握などを行うために使用されます。

総務省分類と厚労省分類の関係性

(厚生労働省編職業分類は)1953年に当時の労働省によって初めて作成され、1965年には大・中・小・細分類の4段階分類のうち大・中分類の項目を日本標準職業分類の分類項目にあわせる改定が行われた。

職業分類表 改定の経緯とその内容」

日本標準職業分類は統計法に基づく統計基準として設定されており、公的統計において職業別統計をまとめるときはこれを使用しなければならないものです。

一方、厚生労働省編職業分類は、職業紹介事業等に利用されるものですが、大分類、中分類、小分類は日本標準職業分類に準拠して設定されています。

細分類は、厚生労働省編職業分類に固有のものであり、職業紹介業務等に使いやすいものとなるよう、公共職業安定機関の求人求職取扱い状況の利用実態を見て設定されています。

統計データは標準化しとく方が利活用しやすいから、厚労省分類が総務省分類を参照するのは妥当。法的根拠まで与えられてるんやね。統計法に統計基準。

そのうえで、職業紹介などのマッチング事業では適切な粒度での分類が必須やから、独自性をだす必要ありと。小分類の下に細分類という構造を導入して、実状にあわせてるみたい。

まぁでも、経済社会情勢は複雑やからスッキリわけわけできるわけじゃないなというのは想像のとおり。

2022年改定

2023年現在、厚生労働省編職業分類の最新版は2022年の第5回改定版。

改定についてはこちらの資料がおもしろそ?

厚生労働省編 職業分類 改定のお知らせ(令和4年4月14日)

https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/001143578.pdf

「細分類」はなくなる方針で改定か…。いや「大分類・中分類」も整理ってことは、総務省分類とちがってくるな…?

これまでの方針とちがっててややこしいな…?これは厚労省分類を総務省分類に逆輸入するための布石か…?

該当する詳細例まで網羅するPDF資料はこちら。

厚生労働省編職業分類(令和4年改定)https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/r4_syokugyoubunrui.pdf

賃金構造基本統計の職種分類

さて総務省と厚労省のそれぞれの職業分類とその関係性が見えてきたところで、そもそもの目的やった「賃金構造基本統計」の職業分類についてみていこか。

職業別の年収を知りたいねん、というわけで。

いやその前に…

ちょっとした注釈

まずはそもそものことばのはなし。これまで「職業」での分類をみてきたけど、賃金統計では「職種」の分類がそれにあたるもの。ちょっとややこしい。

あと賃金統計の対象は「事業所」。総務省分類やハローワーク分類がどちらかといえば「個人」にフォーカスしてたのとはちょっと毛色がちがってくる可能性あり。

参考にしたい一次的な資料

それから調査にあたって、厚労省がインターネットで公開している資料のあかんところを再認識。

職種分類についても調べりゃ厚労省の資料が出てくる。けど、たっくさんある資料がいつ、どの会議で提出されたものかがその資料自体にかかれてない。「資料3-2」。いやなんやねん。

時間をかけてわざわざ調べた結果、どうも賃金構造基本統計についての資料は下記会議のどこかにあるはず。

というわけで、参考とすべき資料のうち、最も価値が高いと思われるのは上記のワーキンググループから出された報告書および資料かなと。

職種分類

さて「賃金構造基本統計」は厚生労働省がだす統計。というわけで、素朴に期待されるのは厚労省分類にもとづく職種分類を踏襲していること。

だがしかし。

令和元(2019)年に出された「賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ~ 報告書 ~」では、「日本標準職業分類」への言及ばかり。要するに職種分類で参照したのは総務省が提示している分類。

2 調査事項の見直しについて

(1)職種区分

① 現状と課題

賃金構造基本統計調査の職種については、統計基準である日本標準職業分類と整合性がなく、他の調査との比較が困難となっている、調査対象職種が技能系職種に偏っており、近年の職業構造に適合したものになっていないといった問題がある。

労働移動の活発化や職務に基づく賃金体系の拡大といった変化を背景として、職種別賃金把握のニーズが増加していると考えられ、これらのニーズに的確に対応していくことが必要となっている。

「労働移動の活発化や職務に基づく賃金体系の拡大といった変化を背景として、職種別賃金把握のニーズが増加している」

それな!

報告書には総務省分類との対応表まであって丁寧なつくり。「日本標準職業分類」が親で、「厚生労働省編職業分類」が子とすると、「賃金構造基本統計」もやはり子になる構造で、まぁ納得感はあるか。

日本標準職業分類の「小分類」相当まで解像度を上げればかなり面白い図解ができそう。

ちなみに「賃金構造基本統計」ではこの「令和2年基準」で遡及的に2006年以降のデータを再掲載。ええやん。推移がわかると面白いねん。

特掲(とっけい?)

さぁこれで迷いなく“小分類”職種別・性別・年齢階級別の年収グラフができるかと意気込むとずっこけることになる。

政府統計データがまとまるe-Statでは、職種別、性・年齢階級別のデータは「職種(大分類)」か「職種(特掲)」しかない。「職種(小分類)」は性×年齢階級のクロス集計が開示されてない。なんでやねん。

いや「特掲」てなんやねん?

性別の集計表について、現行では男女計の集計がない集計区分や男女どちらかのみの表章となっている職種が存在する。

今後は、性別による職種の偏りが小さくなってきている状況を踏まえ、全区分について男女計の集計を追加する。

また、特掲として男女どちらかのみ公表している職種については、男女ともに一定以上の労働者が存在する職種に見直すとともに、男女の両方を表章する。

資料3-3 賃金構造基本統計調査の職種にかかる集計表の見直しについて(PDF)

はっきりいって意味がわからん。令和2年を境に特掲の意味が「男女どちらかのみ公表している」から「男女とも一定以上の労働者が存在する」に逆転したってことやろか?

とにかくまぁ、特掲という表記は誤解含みというか非説明的というか、そんな感じらしい。けど性・年齢階級別×職種別のデータとしてはきわめて価値が高いと。

おわりに

基本的なおおきい構造が見えてくれば、詳細な情報でも理解しやすくなる…かな。

ただ分類のむずかしさは「細かすぎて伝わらない」場合もあるわけで。あるいは「項目が膨大すぎて把握しきれない」とか。めっちゃ難しいんよね。

分類は魔境。それでも、できるだけわかりやすく図解できれば。