ソフトウェア作成者(60代後半♀)の異常な年収

なんか見つけてもうた…というわけで。

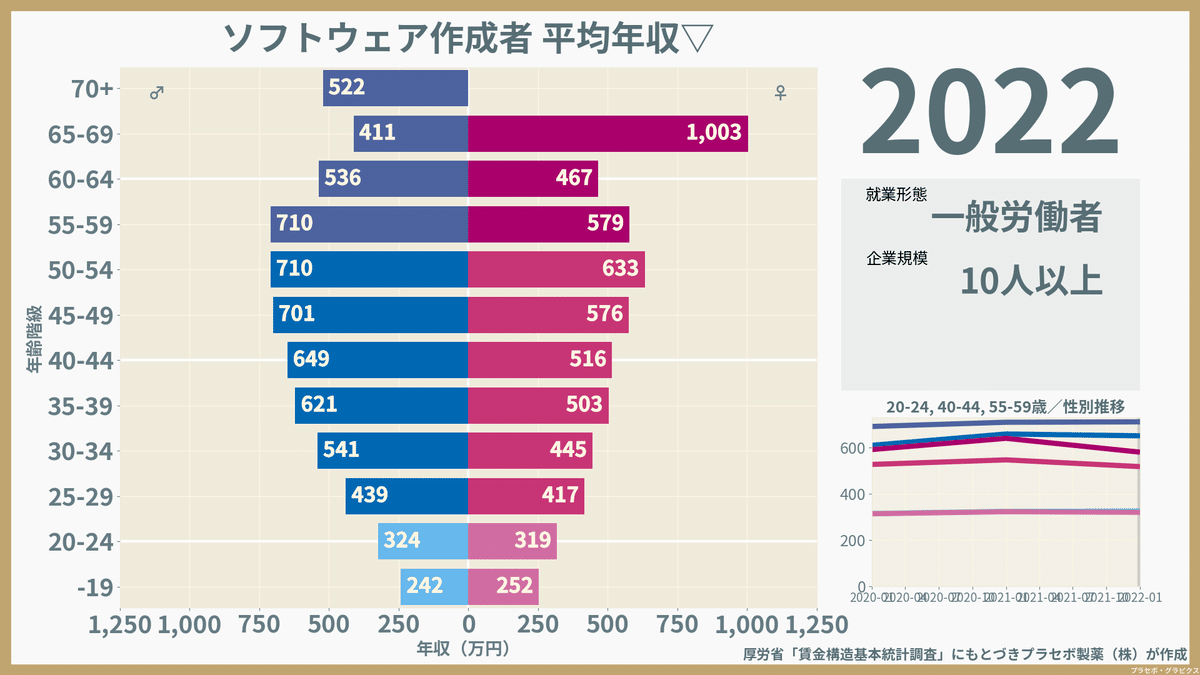

「ソフトウェア作成者」の平均年収/性・年齢階級別

— プラセボ・グラピクス (@PlaceboGrapics) April 20, 2023

たまたまやけど【60代後半の女性】で異常値っぽいのを発見。月給83.6万円、ボーナス0円。ちょうど年収1,000万円になるように設定されてる?

あとで記事化しよ🖊 pic.twitter.com/4jlCcaUMLw

例によってデータ参照は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。「年収」は「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与その他特別給与額」から概算。

ソフトウェア作成者、平均年収の推移

「賃金構造基本統計調査」には職種別・性別・年齢階級別の賃金という子細なデータがあって。ソフトウェア作成者って、いわゆるプログラマーかな?これを図解しよ思て。令和4年分のデータから人口ピラミッド風の図を作ってみたところ。

2022

65歳以上69歳未満、女性。ここだけとびぬけた図に。もちろんこれだけでは業界の慣習とか常識とかで説明できるかもやから、単純に「異常」やとは言えへんわけやけど。

2020, 2021

前年、前々年の数字と比較すれば、まぁ2022年は「異常」かなと。2021年にはやっぱり「60代後半女性」で年収の急増がすでにあるんか…

データの基礎としての調査人数

「賃金構造基本統計調査」は抽出調査。全数調査やないから、抽出方法でデータの出方は歪む可能性があるわけやけど。実際どんな感じで調査人数がいるかを示すと下図。

めっちゃふえてるやん!特に20代後半男性は全体の伸びより大きく伸びてる感じか。

注目の「60代後半女性」はというと。

260 → 70 → 350

ダイナミックな変化。

元データをみる

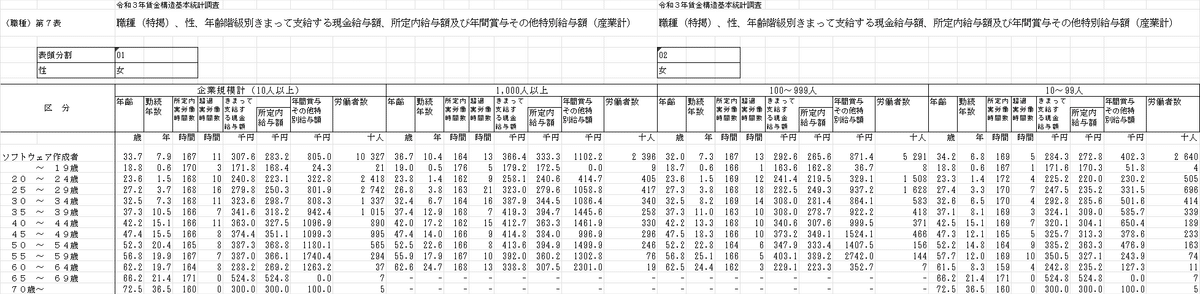

一応、エクセルファイルで提供されているデータから該当箇所(女シートのソフトウェア作成者欄)を抜粋。

キャプチャ

よこ:企業規模→細項目

データの構造は、縦軸に職種と年齢階級。

横軸に企業規模(10人以上、1,000人以上、100~999人、10~99人)。そして企業規模ごとに年齢、勤続年数、その他その他。ややこし。給与額の単位が「千円」で、労働者数の単位が「十人」。ややこしなぁ。

2022年、60代後半♀をみると企業規模10人以上の「きまって支給する現金給与額」が「836.0千円」つまりは「83.6万円」。「所定内給与額」も同額やから、超過勤務手当などはゼロってことに。「年間賞与その他特別給与額」もゼロ。ボーナスゼロ。年収換算でほぼほぼちょうどの1,000万円。

そして調査対象となった60代後半♀の全員が「100~999人」規模の企業に所属。

妄想的・仮説的推測

とりあえずデータの概要は見てみたわけやけど、この単一のデータファイルからわかることは限界があるんよね。

といって、より実態を明らかにするために参照すべきデータが存在するか・存在するとしてどれであるか現時点で不明やから、調査は難航する可能性もあって。ここらで調査自体は打ち切り、妄想を膨らまそう。

うえでみた元データの観察から、平均換算年収が1000万円となっている60代後半女性の全員が「100~999人」規模の会社に所属。これは、特定の1社なんじゃなかろうか。

ただ、そうすると「35十人」つまりは「350人」もの60代後半女性を、手当・ボーナスなしの条件でソフトウェア作成者として雇い入れているというのはどんな状況なのか。

かつてごく一部で使われ、現在は使われなくなった、いにしえのプログラミング言語。数十年も前にこの言語で作成された大規模システムは、それでもある組織において利用され続けていた。頑健だったのだ。組織も、システムも。頑健というか、頑迷で固陋だったのかもしれない。

今般、システム改修の必要があり、この古の言語を読み解かなければいけない状況が発生した。ベンダーが調査してみると、現役プログラマでこの言語を利用した経験のある者は皆無。だが60代後半世代のある女性コミュニティで脈々と受け継がれてきたことが判明した。彼女らは引退後もかたくなにこの言語を使用していた。日常会話だってプログラミングっぽさがにじんでいた。総勢、350人。

「全員を、年収1,000万円見当で雇います」

ボーナスは成功報酬だ。このシステム改修プロジェクトが成功裏におわれば、さらに1,000万円が上乗せされる。1年ちょうどで完了すれば、70億円相当。システムの価値からすると十分に見合う金額だ。

いや、しらんけど。