平手レプリカGP rd.2から考えるセッティングの考察

こんにちはP!MODEL LABOのぽらりんです。

先日ミニ四駆処きんぎょさん主催の「平手レプリカGP rd.2」に参加しました。

今回のレイアウトは、セッティングを考える上で個人的にもいい勉強になったので、レイアウトを元に「セッティングの思考」を書いてみたいと思います。

【平手レプリカとは】

最近Twitterなどのハッシュタグでもよく見かける方も多いと思います。

以前きんぎょさんが大規模なフラットレースを開催した際に、SUPER GTの平手晃平選手が参加。その際に平手選手が使っていたマシンが元で、きんぎょさんの常設コースでコラボとして始まり、常連さんを中心に広がっていったレギュレーションです。(うろ覚え)

レギュレーションについては、「チューン限定アルカリ・ポン付け無加工フラットマシン」。わかりやすく言えば、B-MAXのフラット版みたいな感じです。

ただ一部フラット向けに緩和している部分もあったりもします。

※ボディの止め方等

詳しくはきんぎょさんのFACEBOOKを見てもらえたらと思います。

【平手レプリカGP rd.2のレイアウト】

今回のrd.2のレイアウトはこちら

YUTORI RACING 代表のゆとりん選手レイアウト。

このレイアウトを見てあなたならどうセッティングしますか?

今回のレイアウトを見て肝になるセクションはこの二箇所

①ストレートで速度が伸び切ったときに突入する逆振りウェーブ。

②真ん中にあるウエーブカーブを組み合わせた通称「ひまわり」。

ここをどう対応するかでセッティングが変わってきます。

【フラットマシンのセッティングのセオリー】

フラットマシンと聞くと「井桁、超大径、軽い」みたいなイメージがあると思います。ただし今回のレギュレーションは「無加工ポン付け」です。となるとパっと見のセッティングに関しては

・タイヤはできるだけ大きいもの

・余計なパーツは付けない

・軽くする

は直感的にわかると思います。

それをベースに、レイアウトに合わせてセッティングを詰めていきます。

みなさんならセッティングをどう詰めていきますか?

いろいろな情報を得やすい昨今、とりあえず過去大会などのマシン、いわゆる「テンプレ」的なマシンを見てそれを落とし込むのも一つだと思います。

でも大事なのは「なぜそのセッティングにしているのか」をしっかりと考えると、似ているようでいろんな考え方をマシンに落とし込んでいるのがよく見えます。特にことさらフラットマシンにおいてはシンプルが故に情報量が少なく見えがちですが、色々な考えが今回のエントラントのみなさんのマシンを見ていると見え隠れしています。

【P!的平手レプリカGP rd.2のセッティング】

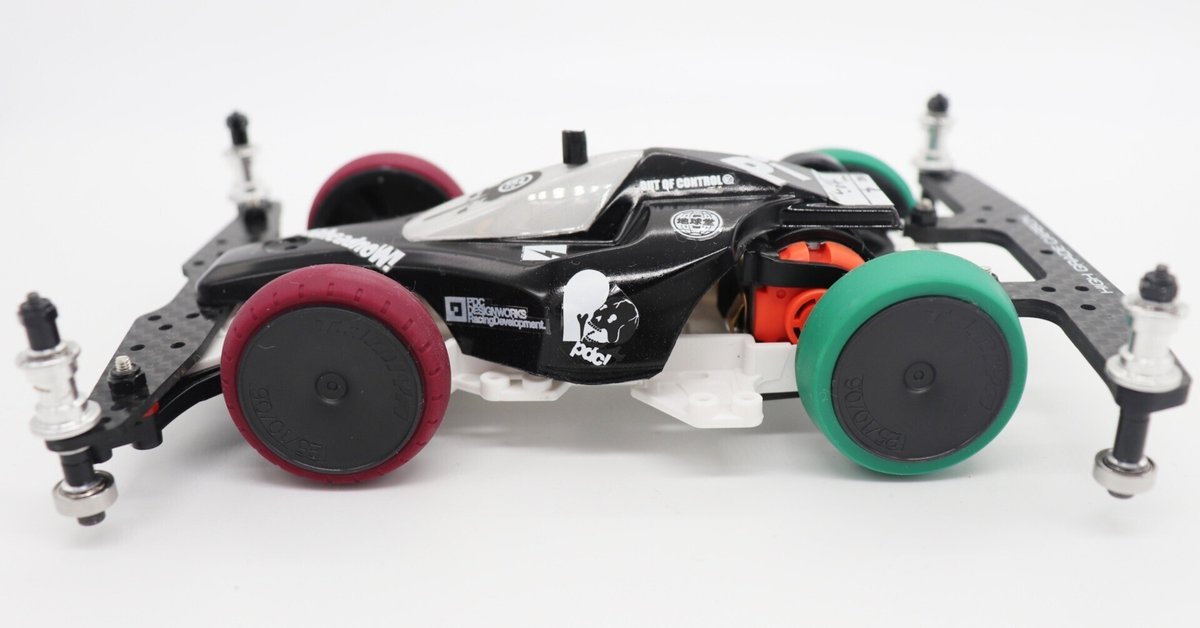

今回はこちらのマシンで参加しました。

タイヤに関しては先程も述べたように最高速を伸ばすためできるだけ大きくしました。フロントのローフリクションは径を確保しつつ、旋回性を高めるためバレルタイヤ、リアはある程度のグリップを確保しつつ、切り返ししやすいようにオフセットトレッドのハードを使いました。このタイヤのセッティングはもうある種定番化したタイヤセットになっています。

ローラーセッティングについては、今回フルフラットなので実質4ローラーセッティングにしています。下段は850ベアリングを使っています。(レギュ的には今のところはセーフ)これは逆振りウエーブの対策でリフトしたときに踏ん張るために使用しました。また12-13mm2段を使わず、軽量8-9mm2段を使った理由は、①軽いし下段に850、620を使えるためローラーの重量を減らせる、②エッジ面がRなのでほどほどに食いつくからです。

アンダーの高さはLCでギリギリすらないくらいまで下げました。またフロントは1.5mm、リアは3mmカーボンステーを使っています。フロントバンバー1.5mmにしているのは、①コーナーでスラストが抜けて加速しやすい、②ひまわりの抜けをよくするためにキャンバー方向のしなりを利用したいというのが理由です。

ただバンパーとしてのある程度の強度と剛性を持たせないとクラックが入りやすいくらいようなレイアウトですので、既存バンパーをそのまま取り付けています。

ローラーベースはひまわりセクションでの走行ライン確保のため長めにしました。そのためフロントプレートを逆付けすることで対応できないかと思った次第です。

【レース結果】

一回戦でなんとまさかのボディが飛んでしまい、勝ってはいましたがリタイアとなりました(笑)ただやはり妄想通りの走りをしていてくれていたので、あながちセッティングは間違っていなかったのではないかなと思います。

【おわりに】

いかがだったでしょうか?シンプルなセッティングゆえの面白さもあると思いますが、ことにこういうレースに於いては各セクションをいかにロスなく走るかが求められてきます。またリモート、支給アルカリという縛りもそこに加わるので単純にパワーソースだけで勝てると言うわけではありません。(トルク2も22000くらいしか回っていなかったです)こういうところの引き出しやセッティングの幅を増やすだけでもだいぶ走りは変わってきます。

こういった経験はフラットに限らず、立体でも活きると思いますので、パワーソース以外の部分で速く走らせるっていうことをまだまだ考えてもいいのではと思いました。