抱えきれないもやもやをここに。vol.2

先日、ある企業の社員研修が、海士町で行われました。

Entôがその受け入れ先ということもあり、当初僕はそのサポートスタッフとして動くことに。

のはずが、折角ということで邪魔にならない程度に参加までさせていただいちゃいました。

僕がそこで得たのは、たくさんの「もやもや」です。

事業者訪問

2日目の午前中で、

良い問いとは、そして問いの作り方を学んだ次は、

海士町で活躍する事業者さんの下へ訪問に。

今回訪問したのは、

後鳥羽上皇が祀られており、

イベントやゾーニングを通して神社を中心に

持続可能な町おこしを目指している。

島の建設会社が雇用の維持と町への恩返しとして始めた、隠岐の食を代表するブランド牛「隠岐牛」を育てる。

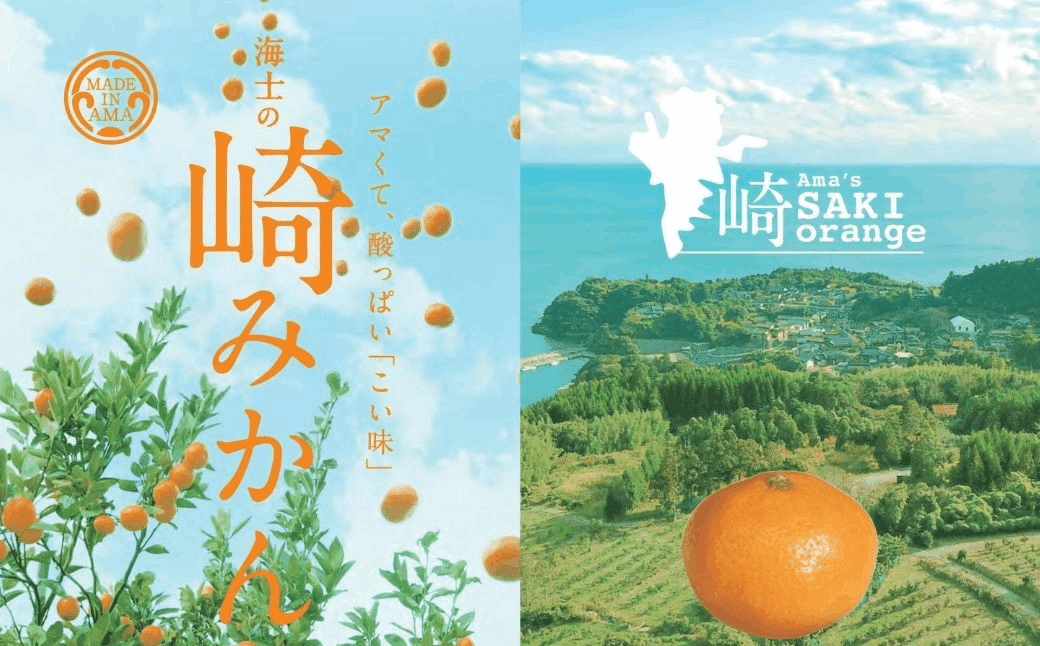

農業未経験のIターンが、

島のみかん消滅の危機から復活再生に取り組む。

の、3事業者。

この時間の狙いは、事業者の持つリアルな想いを、

対話を通じて引き出すこと。

そして事業者目線に立ち、共感し、深めること。

僕は隠岐神社チームに同行。

禰宜(読みは“ねぎ” 宮司の補佐のこと)を務める

村尾茂樹さんにお話を聞きました。

お話の中で、印象に残ったことがたくさんあったのでいくつか抜粋します。

①続けるを、やめない。

神社の経営、もちろん辛いことはたくさんあるそう。

でも、これまでの歴史の中でもっと辛いこと(飢饉とか)

があったはず。それでも今こうして神社は残っている。

大事なのは、続けることとのことでした。

②みんなが必要とするものは、勝手に生き残る。

言い換えると、

「本当に必要とされているものは、なくならない」

今ではサステナブルという言葉が流行っていますが、

持続可能な社会を目指すには「本当に必要なもの」を見つめなおすことが重要だと気づかされました。

③連続する祭り

海士では、お祭りに限らず打ち上げのことを

「直会」(なおらい)と呼びます。この直会がとても重要。今回の反省と次回に向けた話し合いがなされます。

実際、僕も以前海士の野球チームの直会に参加しましたが、これがめちゃくちゃいい時間でした。

飲みの場であるにもかかわらず、当日の試合のビデオをみんなで食い入るように見て、「今のプレーは良かった」「ここの配球あんま良くなかったよな」という会話が。

冗談抜きで、高校でも大学でも見れなかった光景がそこにはありました。

今、いろんな地方が、一回きりで終わらない持続可能なイベントをつくろうと動いています。

ですが、どれだけいいイベントにするかも重要である一方、終了後に飲み会のようなラフな場で、あーでもない、こーでもないとありのままで語り合える場が必要なのではないのかなと感じました。

④隠岐神社とは何なのか?

村尾さんがおもむろに取りだしたのは数枚の紙。

そのうちの一つに登記されていることを示す写真が。

村尾さんは、隠岐神社は大きく分けて

4つの捉え方があると話してくれました。

①登記されている宗教法人

②後鳥羽上皇を祀る神社

③人々がエネルギーをもらいに来たり、

願いに来たりする場所

④これまで神社を大事にしてきた人達の想い、営み

村尾さんのお話より

隠岐神社の禰宜を務める方が、隠岐神社と何か、本質とは何かを、いろんな視点から捉えているという点が面白いと思いました。

神社や企業に限らず、部活やチームでもこの本質が分かっていれば、組織が何を大事にしてどんな行動をとらなければいけないのかが、おのずと見えてくる気がします。

もやもやじゃないけど、考えたいこと

→宿、観光、まちづくりの本質とは。

こんな感じでもやもや+いろんなことを感じながら、

研修は最終日を迎えます。(vol.3へ)