【佐竹氏 vol.3】佐竹氏の誕生

佐竹氏の紹介記事の第3弾です。

今回は佐竹氏の祖とされる源昌義を中心にしたお話しです。

昌義、常陸国に土着する

佐竹氏は、12世紀前半頃、源昌義が常陸国久慈郡佐竹郷(現在の茨城県常陸太田市)に土着(地方に定住すること)し、この地を苗字の地としたことから始まるとされています。

昌義の祖父・源義光や父・義業も留住(≒滞在)という形で、ある一定期間常陸国に住んだことがありましたが、別の期間は都を主な活動場所としていたため、常陸国に定住して、そこを主な活動場所にしたのは、昌義が最初と見られます。

とは言え、昌義が常陸国に初めて定住したとするのも数ある佐竹氏の諸系図や後世に編まれた地誌といった二次史料によるもので、一次史料からは確認できません。

また、なぜ昌義が土着するに至ったのか、土着した具体的な時期はいつだったのかといったことも定かではありませんが、土着に至ったとする一つの見方として、この頃(12世紀前半)の河内源氏は分裂して対立を繰り返したことで、徐々に朝廷の武力としての権威を失っていき、それに替わって伊勢平氏(平家)が朝廷の武力として台頭してきたために、昌義はこのような時代の転換期を見抜いて、父祖から受け継いだ常陸国へ移住したというものがあります(※1)。

つまり、河内源氏の昌義は都では京武者(都の官職〔京官〕に就いて活動する武士)として出世が見込めないから、地方で活路を見出だそうと常陸国へ下ったというのです。

実際、佐竹氏の諸系図を見ると、昌義は無官と記されているものがあって(北酒出本)、官職には就けていなかった様子がうかがえ、父や祖父のような京武者ではなかったようです(※2)。しかし、昌義の兄弟である義定には「左衛門尉」や「式部丞」といった都の官職〔京官〕が肩書きに記されており、彼は近江国を本拠としながら、京武者として活動していた様子がうかがえるため、単に無官の昌義が河内源氏の凋落と伊勢平氏(平家)の台頭を見て地方へ移ったとするだけでなく、他にも理由があったようにも思えますが、残念ながらそれをうかがわせる確実な史料は見当たりません。

ただ『佐竹大系纂』や『寛政重修諸家譜』といった後世に編纂された二次史料には昌義が常陸国へ下った理由が記されており(※3)、それらは言うまでもなく信憑性が低いものではありますが、その中で『寛政重修諸家譜』に、

“常陸国奥七郡〔那珂・東西佐都・東西久慈・東西多賀(多珂とも)などを合わせて奥七郡という ※4〕の住人である那珂氏・佐都氏・太田氏・小野崎氏といった氏族がいずれが嫡流か庶流かやそれぞれの所領などをめぐって争ったため、国中が穏やかではなかった。そこで昌義は勅(天皇の仰せ)を承って常陸に下向し、久慈郡の佐竹郷に住んで佐竹冠者を名乗った。”

常陸国奥七郡〔那珂・東西佐都・東西久慈・東西多賀等を合せて奥七郡といふ〕の住人、那珂・佐都・太田・小野崎等の族をのをの嫡庶を論じ采地を争ひ、国中静ならず。昌義勅(天皇の仰せ)をかうぶり、彼国に下向し、久慈郡佐竹郷に住し、佐竹冠者と称す。

という記述があります。

さすがに昌義が勅を承って常陸に下向したというのは、先祖を権威づけるための脚色だとしても、那珂氏や太田氏、小野崎氏といった藤原北家秀郷流の諸氏間の紛争を鎮めるために、というのは、その後佐竹氏が常陸北部(奥七郡)で果たした役割や当時の河内源氏が盛んに地方進出していること(源義朝の関東進出など)を考慮すればあながち荒唐無稽な話でもないように思えます。

無位無官の昌義にどれほどの調停能力があったのかはわかりませんが、河内源氏というネームバリューと、かつてこの地域で祖父・源義光、父・義業が京武者としての権威をふるったことも昌義の調停能力を高める効果があったのではないでしょうか。

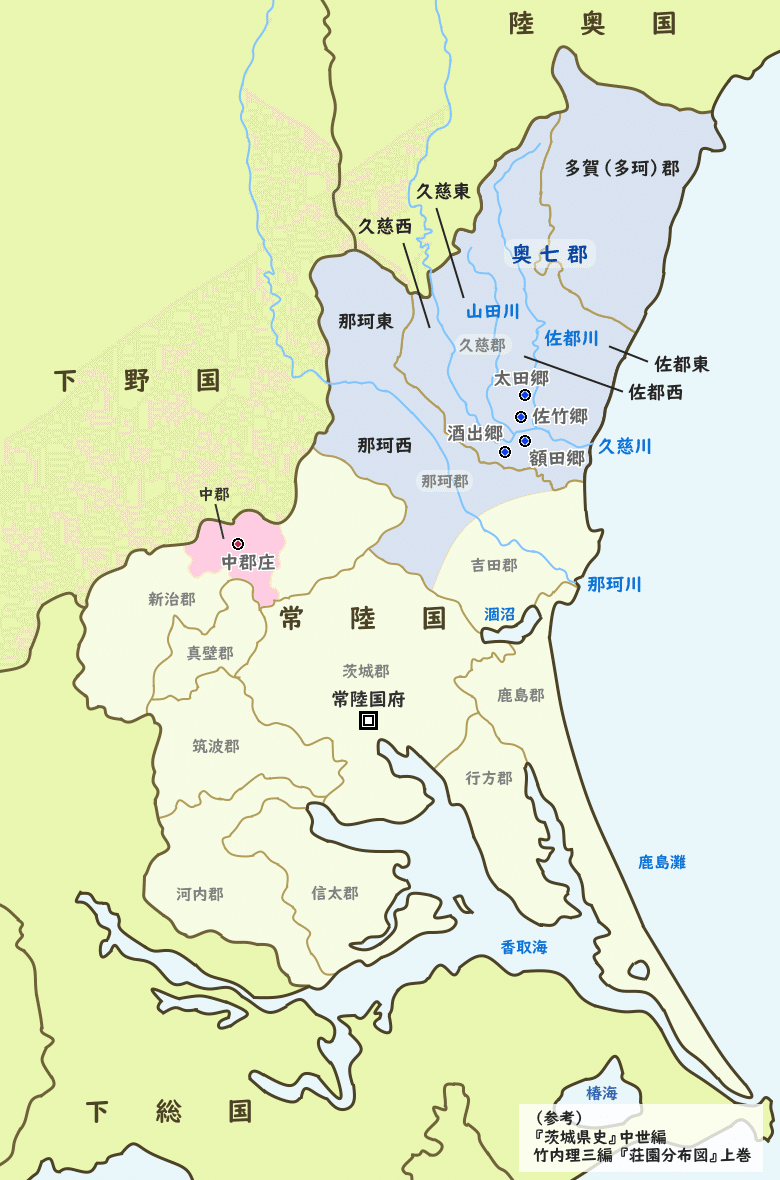

佐竹郷について

昌義が最初に定住したという佐竹郷は久慈川の下流域、今の茨城県常陸太田市にある佐竹寺付近を中心として、里川(佐都川)西岸から久慈川北岸、山田川東岸で囲われた地域一体に広がっていたとされます(『新編常陸国誌』〔※5〕)(※6)。

立地の特徴としては、久慈川に山田川や里川が合流する地点をそれぞれ押さえていて、水運の要衝と言える場所にありました(下の地図を御覧ください)。

(スマホだと小さくてごめんなさい(;_;) PCだとクリックで大きく見れます)

ところで、この佐竹郷。

いつ頃から河内源氏義光流の領有するところとなったのか明らかではありません。

江戸後期に編まれ、明治期に増補・修訂された『新編常陸国誌』(※6)には、

“・・・本郡(久慈郡)天神林村ニ佐竹寺アリ、即古の佐竹郷ナリ、・・・(中略)・・・其地ニ佐竹氏ノ墟アリ、馬坂城ト云フ、家号(家の名前)ノ起ル所ナレバ、・・・”

とあって、この佐竹の家号が起こったとされる馬坂城は藤原北家秀郷流の天神林氏が築城しましたが、昌義に攻め取られたとする伝承があるらしいことから(※7)、もしかすると前回お話しした“常陸国合戦”の結果、領有することに至ったのかもしれません。

その場合、常陸国合戦に昌義は年代的に参戦していないと思われるため、祖父・義光、父・義業の代にこの地を領有することになったと思われますが、『新編常陸国誌』に義業の通称として“佐竹進士”と記されていることが事実とすれば、義業が常陸国に在国していた頃に佐竹郷を領有し、かつ留住していた可能性も考えられます。

しかし、繰り返しになりますが、これらの事についても後代の二次史料に基づくものであって信憑性は低く、あくまで推定の範囲から出ることはできず、断定はできません。

昌義、北常陸に勢力を拡げる

『続群書類従』(第六輯下)所収の「小野崎系図」を見ると、藤原北家秀郷流の藤原通長という人物の傍書に、

”この代に初めて佐竹が在国し、(佐竹と)主従の契約を結んだ”

(この代初めて佐竹御在国、主従契約なり)

とあり、また「佐竹大系纂」(※8)では、藤原北家秀郷流の太田(藤原)通成という人物が昌義に伏してその家臣となり、通成の居城だった太田城を昌義に提供して、自身は小野の地へと移って小野崎氏と称したと説明しています。

さらに『続群書類従』(第五輯)所収の「佐竹系図」の一つを見ると、昌義の嫡子・隆義の妻の一人が戸村小太郎こと藤原能通という人物の娘で、のちに佐竹氏当主となる秀義の母となったとあります。

この戸村氏というのもやはり藤原北家秀郷流の一族で、那珂東郡戸村郷(現在の那珂市戸)を名字の地として那珂川中流域に勢力を持つ豪族でした。

これらのことを勘案すると、どうやら昌義はかつて祖父や父らが対立して争った藤原北家秀郷流の諸氏と婚姻関係を結ぶことをはじめ、様々なかたちで彼らを取り込みながら、久慈川や那珂川流域の北常陸一帯に勢力を拡げていったようです。

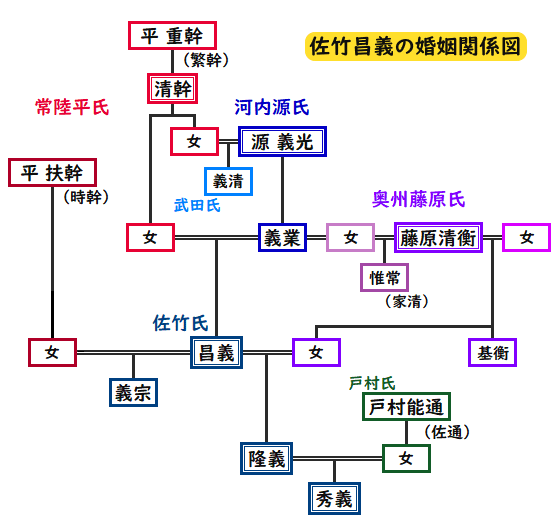

昌義の姻戚関係

『続群書類従』に収録されているいくつかの「佐竹系図」をはじめ、『尊卑分脉』や「北酒出本(佐竹氏部)」といった諸系図を見てみると、昌義は周辺の主だった勢力と婚姻関係を結んでいる様子がうかがえます。

まず、昌義は平扶幹(時幹とも)の娘と婚姻しています。

この平扶幹(時幹)という人物に関して詳しいことはわかっていませんが、諱に「幹」の字が入っていることから、「幹」を通字(諱に代々引き継がれて用いる字)としている常陸平氏の出身であろうと推定されており(※9)、婚姻時期が定かではないものの、昌義の祖父・源義光や父・義業の代に常陸平氏との血縁を深めようとしていた一環だったと見ることができます。

なお、この平扶幹(時幹)の娘と昌義との間には次郎義宗が誕生したとされています(北酒出本・耕山寺本)。

次に、昌義の妻としてわかるのは奥州藤原氏・藤原清衡の娘です。

これまで奥州藤原氏との婚姻関係は、昌義の父・義業が藤原清衡の妻(寡婦)であった女性と婚姻しましたが、昌義も奥州藤原氏との婚姻関係を持ち、さらに血縁を深めていきました。

そして、昌義と清衡の娘との間には隆義が生まれ、この隆義が嫡子(家督を継ぐ子)として、やがて常陸佐竹氏の当主となります。

このように昌義は主だった周辺勢力との婚姻関係を通じて、北常陸に確たる勢力を築いていきましたが、その中でも藤原北家秀郷流の氏族(奥州藤原氏や戸村氏など)との婚姻関係に関連して高橋修先生は、

昌義の代に吉田氏の与力勢力から脱却し、秀郷流藤原氏とも積極的に関係を結び、奥七郡(北常陸)の在地領主層の紛争を抑える調停者として、久慈郡佐竹郷周辺に進出を遂げた。

と述べられています。

この吉田氏というのは、昌義の祖父・義光や父・義業と婚姻関係を結んだ平清幹が常陸国の吉田郷を名字の地として成立させたもので、つまり、昌義の代では常陸平氏(吉田氏)との連携が薄れる一方で、藤原北家秀郷流(奥州藤原氏や戸村氏・太田氏〔小野崎氏〕など)との連携が進んで、北常陸で紛争などを収める勢力としての基盤を確立したと指摘されています。

なお、昌義の代に常陸平氏との連携が薄れた背景としては、昌義のおじ(義光の子、義業の兄弟)にあたる源(武田)義清が自身の母親の実家である常陸平氏の吉田氏や鹿島氏と権益拡大の途上で競合して対立するなど、義光や義業の代に見られた連携の前提だった利害がだんだん一致しなくなってきたことが考えられます。

《参考》

『吉記』に登場する昌義

さて、これまでは佐竹氏の諸系図をはじめとする二次史料に基づいて昌義という人物をみてきましたが、一次史料にも昌義の名前が残るものがあります。それが『吉記』(藤原〔吉田〕経房の日記)承安4年(1174年)3月14日条にある記述です(現状これが昌義の名前が載る唯一の一次史料です)。

その部分を書き出してみます(飛ばしていただいても大丈夫です)。

(意訳)

夜になって静賢法印(延暦寺の僧。藤原信西〔通憲〕の子)が来た。蓮華王院領の常陸国中郡庄の下司である大中臣経高が濫行(乱暴な振る舞い)している事を泰経朝臣(高階泰経)によって後白河院へ奏上されたところ、使者一人が常陸国に遣わされ、 [欠損] [佐]竹冠者昌義、その子息・雅楽助、大夫義宗、常陸国の在庁官人(その国の政庁〔国衙〕に務める役人)等は共に経高をすぐ都へ召喚させるようにと命じた院庁(上皇・法皇の政務機関)の下文が発行された。かの大中臣経高の身柄については本来常陸国の知行国主である高階泰経が処置を決めるべきだが、後白河院自ら処置をなすべきと、 [欠損] とのことを仰せ下されたという。かつこの事は元々奉行であったためである(←欠損部分のせいで意味よくわからないです)。

(読み下し)

(前略)・・・夜に入りて静賢法印来たる。蓮華王院御領常陸国中郡庄の下司経高濫行の事、泰経朝臣に付して奏聞する処、庁の下文を成し、召使一人を遣はす。□□□[佐]竹冠者昌義、同じき男雅楽助、大夫義宗、在庁等、相共に不日遣はすべし。彼の経高の身は、彼の朝臣沙汰致すべき処、常州の知行人たり。仍て予沙汰を致すべし [ (欠) ] 由仰せ下さると云々。且つ是件の事、元は奉行たる故なり。・・・(後略)

(テキスト)

(前略)・・・入夜静賢法印来、蓮華王院御領常陸国中郡庄下司経高濫行事、付泰経朝臣奏聞之処、成庁下文、遣召使一人□□□[佐]竹冠者昌義、同男雅楽助、大夫義宗、在庁等、相共不日可召遣、彼経高身者、彼朝臣可致沙汰之処、常州為知行人、仍予可致沙汰 [ (欠) ] 由被仰下云々、且是件事、元為奉行之故也、・・・(後略)

ここにある記述は、蓮華王院領となっていた常陸国中郡庄の下司(現地にいる庄園管理者)である中郡(大中臣)経高という人物が濫行(乱暴な振る舞い)しているとのことで、後白河院が直々に指示する形で、佐竹昌義やその息子・義宗、常陸国の在庁官人(国衙〔その国の政庁〕に務める役人)等に経高の身柄を都へ召喚させるよう処置が取られたというものです。

さて、この記事で佐竹氏について注目すべきは、昌義とその子息である義宗が常陸国の在庁官人らと共に経高の身柄を都に召喚させるよう命じられている点です。

この中郡庄というのは、現在の茨城県西部、桜川市岩瀬付近にあったと比定され、長寛2年(1164年)に後白河院の院御所(法住寺殿)の御願寺として付設された蓮華王院が建立された際に、経高が常陸国新治郡から中郡を分立させて寄進・立庄(庄園を成立させること)した庄園です(下の地図参照)。

そこで、いくつか疑問がわきます。

中郡庄は上記の通り常陸西部にあるとされており、佐竹氏の勢力圏とされる地域(常陸北部)とはやや離れています。それなのに、この時昌義と義宗は自分のたちのいわば勢力圏外であった中郡庄での事件に携わっています。これは一体どういうことなのでしょう。

また、後白河院の院庁(上皇・法皇の政務機関)の下文に佐竹昌義と息子の義宗が特にその名前を記され、在庁官人らと別にされているのはなぜでしょう。

これについて、諸先生の御見解は、佐竹氏がこの頃在庁官人らよりも上位に位置付けられ、院(後白河院)の命令を直接受ける立場で、国衙の持つ軍事警察権とは別に、常陸国の軍事警察権を行使できる公的な武力であったからと指摘されます(※10)。

つまり、この『吉記』承安4年(1174年)3月14日条にある記述は、この頃の佐竹氏が常陸北部だけに留まらず、常陸国全体に対して公的に軍事警察権を行使できる勢力にまで成長していたことがうかがわせるものなのです。

佐竹氏の勢力範囲

このように、常陸国全体に対して軍事警察権を行使できる立場にまで成長していた佐竹氏の当時の勢力範囲は地域的に見るとどのくらいだったのでしょうか。

これを推測するのに用いられるのが、『吾妻鏡』治承4年(1180年)11月8日条で、そこには佐竹氏が頼朝ら鎌倉勢の攻撃を受けて敗れた際に収公(権力が土地などを取り上げること)されてしまった所領として、

“奥七郡幷びに太田、糟田(額田か?)、酒出等の所々”

とあって、これを常陸国の地図で表すとこのようになります。

この奥七郡というのは『倭名類聚抄(※11)』に見られる常陸北部の多珂・久慈・那珂の3つの郡のうち、10世紀に那珂郡から吉田郡が分立したのち、12世紀に那珂郡は那珂川を境に那珂東と那珂西の2郡に、久慈郡は久慈川を境として久慈東と久慈西に、さらに里川(佐都川)を境に佐都東と佐都西の4郡に分かれ、この多珂郡・佐都東郡・佐都西郡・久慈東郡・久慈西郡・那珂東郡・那珂西郡の7つの郡を総称した呼び名です。そして、太田・糟田(額田)・酒出といった場所はすべて奥七郡内にあった地名です。

網野善彦先生はこの奥七郡に対する佐竹氏の権限が郡司職(それぞれの郡を治める地方官)を統括する、それより上位の立場であるとして、特に多珂・佐都東・佐都西・久慈東・久慈西の5郡では常陸の他の諸郡と比べて自立した郷の形成度も低く、荘(庄)や保も全く見いだせないため、佐竹氏の支配が強く及んでいた地域と推測されています(『茨城県史』中世編)。

一方、高橋修先生は、『吾妻鏡』が「太田・糟田(額田)・酒出」の3つの郷が「奥七郡」内にあるにもかかわらず、「幷に」と並列して記していることに着目されて、この太田・糟田・酒出の3郷は佐竹氏の私領(開発領)に起源し、地主として強固な支配が及んでいる本領であり、奥七郡の他の地域は佐竹氏の公権力としての影響が及ぶ地域とみることができるとし、この「公権力としての影響」というのは、具体的には奥七郡内にいる領主間の紛争を調停したり、公領(国衙〔その国の政庁〕の土地)からの徴税を代行したりしたことを指し、佐竹氏は奥七郡内の領主層と個々に人的ネットワークを構築することで次第に影響力を深めていったものとされています(※12)。

昌義の生没年について(付記)

源(佐竹)昌義の生没年は不詳とされていますが、まず、生年に関しては、昌義の父・義業が『佐竹大系纂』(※8)や『藩翰譜』(※13)の掲載系図にあるように、長承2年(1133年)2月27日に57歳で没したとすると、これ以前の誕生ということになります。

さらに、昌義の四男とされる隆義が寿永2年(1183年)5月20日に66歳で没したとあるので(※14)、その誕生は元永1年(1118年)の誕生ということになり、隆義の誕生時に昌義の年齢が20歳ぐらいだったと仮定すると、その生年はさらにさかのぼって承徳年間(1097年~1099年)の頃ということなります。

(隆義誕生時の昌義の年齢があがるほど、昌義の誕生年はさかのぼりますが、父の義業の誕生が承保4年(1077年)頃と推測されるので、それほどさかのぼらないと思われます)

一方、没年に関しては先ほどの『吉記』の記事で承安4年(1174年)の時点までは昌義が存命していたことになりますが、「秋田天徳寺書上」(※15)では康治3年(1144年)3月7日に亡くなったとあり、佐竹寺所蔵の「佐竹大系纂」では康治2年(1143年)6月3日に亡くなったとあって、『吉記』の記事より30年も前に亡くなったことになっています。

何れの史料を信用するかと言えば、やはり一次史料である『吉記』の記事を信用すべきと考えますが、先ほどお話ししたように、もし昌義が承徳年間(1097年~1099年)頃の生まれであれば、承安4年(1174年)の頃には70代後半、80歳手前ということになって、当時ではかなりの高齢だったことになります。

おわりに

以上、佐竹氏の祖とされる源昌義を中心にして草創期の佐竹氏についてお話ししてきましたが、この時期の佐竹氏の様子をうかがうには系図などの二次史料に頼らざるを得なく、それらから推測していかなければなりません。

ただ、一つ言えることは、12世紀前半から源義光の孫である昌義が常陸北部の佐竹郷付近に土着し、日本を代表する武家の一つである佐竹氏が誕生したことはほぼ間違いなく、その後17世紀初頭まで常陸国で活動し続けます。

ということで、次回は「平安末期の佐竹氏」ということで、佐竹氏と平家、佐竹氏にとっての治承~文治の内乱などのお話しになります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

註)

※1・・・七宮涬三 『常陸・秋田佐竹一族』 新人物往来社 2001年

※2・・・佐竹氏の諸系図の中には、昌義が「信濃守」(『尊卑分脉』・戸村本)、「下野守」(耕山寺本)だったとするものがありますが、これらは他史料で確認が取れません。

※3・・・『佐竹大系纂』では、昌義は妻の父・平扶幹(時幹とも)の本拠地が常陸国にあるためにそれを頼って下ったとか、昌義の父・義業が伯父にあたる義家から馬飼料(馬を養うための費用を捻出するための所領)として奥七郡を与えられたために常陸国へ下ったとする伝えを紹介しています。しかし、義家から義業に馬飼料が与えられたというのも他史料で全く確認が取れません。

※4・・・奥七郡は正しくは東西那珂(那珂東・那珂西)・東西久慈(久慈東・久慈西)・東西佐都(佐都東・佐都西)・多賀(多珂)であるため、これは誤りと思われます。

※5・・・江戸後期に久慈郡出身の幕臣・中山信名(天明7年〔1787年〕~天保7年〔1837年〕)が編纂した地誌。これを土浦出身の国学者・色川三中(享和1年〔1801年〕~安政2年〔1855年〕)が修訂し、さらに水戸出身で『大日本史』の完成に尽力した東京帝国大学文科大学教授の栗田寛(天保6年〔1835年〕~明治32年〔1899年〕)が明治26年に増訂、明治32年に上巻、同34年に下巻が出版されました。なお、佐竹氏に関する記述はほとんどが栗田の増補部分となっています。

※6・・・『新編常陸国誌』では『常陸国風土記』や『和名類聚抄(鈔)』に拠って佐竹郷のおおよその範囲を推定しています。それによれば、東は佐都川、西は山田川、南は久慈川に接しており、北は太田郷と錯綜して、稲木・天神林・藤田・谷河原・上河合・下河合・礒部・三才などの8村は、いにしえの佐竹郷であったとしています(記事中の地図を参照してください)。

※7・・・七宮涬三 前掲同書 及び 『日本城郭大系』「馬坂城」の項

※8・・・正式名称は「常陸国久慈東郡太田城佐竹大系纂」。他には「佐竹寺本系図」と呼ばれ、常陸太田市天神林町にある真言宗豊山派に属する如福山明音院佐竹寺の所蔵本です。佐竹寺は氏祖とされる昌義が帰依し、菩提所に定めて以来、六代目・長義が中興するなど佐竹氏と縁が深い寺院でしたが、佐竹氏が秋田へ国替えとなった時、他の佐竹氏の祈願所や菩提寺(宝鏡院・天徳寺・一乗院など)が太田から水戸、そして秋田へと移建されましたが、この佐竹寺は天神林の地から移建されませんでした(謎とされています)。

※9・・・高橋修 「「坂東逆乱と佐竹氏の成立」ー義光流源氏の常陸留住・定着を考えるー」(2012)

※10・・・高橋修 前掲同論文 及び 野口実『源氏と坂東武士』吉川弘文館 (2009)

※11・・・『倭(和)名類聚抄』は承平4年(934年)頃、源順によって著された漢和辞書ですが、天地、人倫、装束、飲食などの漢語を表出して、音や出典などを示したのち、説明を加えて和名を注記しているため百科事典の ような性格も持っています。

※12・・・高橋修「治承四年の佐竹氏没収領少考」(2020年)

※13・・・『藩翰譜』は元禄14年(1701年)に、時の甲府藩主であった徳川綱豊(のちの6代将軍・家宣)が新井白石に命じて編纂させた書物。内容は慶長5年(1600年)から延宝8年(1680年)までの万石以上の諸大名の始封(最初の領地)・襲封(子孫などが領地を受け継ぐこと)・廃除(領地の召し上げ)などをそれぞれ系図と共に記しています。元禄14年7月から書き始め(起稿)、10月に書き終わり(脱稿)、元禄15年(1702年)2月に綱豊へ呈上。書名は綱豊自らがつけました。

※14・・・『佐竹大系纂』『源姓佐竹系図』『秋田天徳寺書上』などに共通して「寿永二年〔癸卯〕(1183年)五月廿(二十)日卒 六十六歳」とあります。

※15・・・秋田県立図書館蔵の文書で、明治17年(1885年)までの佐竹宗家の関係者192人の法号が記されている。天徳寺は関東管領上杉家(山内上杉家)から入って佐竹氏第12代当主となった義人が亡き夫人(源姫、佐竹氏第11代当主・義盛の娘)の為に稲木村(常陸太田市稲木町)に創建した曹洞宗寺院です。のちに佐竹氏第19代当主・義宣が本拠を太田から水戸へ遷すと水戸へ、秋田移封となると共に秋田へ移りました。

(参考)

高橋修 「「坂東逆乱」と佐竹氏の成立ー義光流源氏の常陸留住・定着を考えるー」(西川広平編著『甲斐源氏一族』中世関東武士の研究 第32巻 戎光祥出版 2021年 所収、初出2012年)

高橋修 「治承四年の佐竹氏没収領少考」(茨城大学中世史研究会編『常総中世史研究』第8号 2020年 )所収)

野口実 『武門源氏の血脈』 中央公論新社 2012年

野口実 『源氏と坂東武士』歴史文化ライブラリー234 第2刷 吉川弘文館 2009年

『茨城県史』中世編 1986年

『常陸太田市史』通史編上 1984年

七宮涬三 『常陸・秋田佐竹一族』 新人物往来社 2001年

糸賀重男 「佐竹氏の系譜と支配」(佐々木倫朗編著『常陸佐竹氏』中世関東武士の研究 第30巻 戎光祥出版 2021年所収)

竹内理三編 『荘園分布図』上巻 吉川弘文館 1975年

平井聖 [ほか] 編『日本城郭大系』第4巻 茨城・栃木・群馬 新人物往来社 1979年