希望としての政策デザイン:Part3 デザインの役割

デザインは、あえて一言でまとめると「現状をより良いものに変化させる営み」といえる。しかし、そう括ってしまうと、当たり前すぎて納得が難しいように思う。また、重要なディティールが覆い隠されてしまうようにも思う。

デザインアプローチを現実の問題に適用する際にしばしば大きな障害になるのは「デザインとは色や形の設計である」や「デザインとは問題解決である」といった一側面を強調したモノゴトの捉え方だったりする。

これらも、もちろんデザインの重要な側面ではあるが、デザインはもっと捉えどころのないものだと理解することが重要だ。なぜなら、その捉えどころのなさこそが「厄介な問題」の複雑な状況に対して柔軟に適用するために有効だからだ。

そこで、このパートでは「デザイン」という活動が持つ複数の側面について見ていきたい。

デザインの四つの役割

デザインの役割は大別すると、以下の4つに分けられると考えている。いずれかが正解ということではなく、状況によって、どのような性質が求められるのか、どのような性質を強く持った活動として実行するのかを選択するべきものだと考えている。分かりやすさが重要なことも多いが、デザインに対する認識の違いが共創的な活動の障害になることも多い。分かりやすさを優先することで抜け落ちてしまうことにも注意深くありたい。

問題生成:問題生成は、現状に対する洞察から新たな課題や機会を発見し、問題を定義することを指す。これにより、従来は認識されていなかった課題が明確化され、解決への第一歩が踏み出される。

問題解決:問題解決は、定義された課題に対して、試行錯誤しながら実際の解決策をデザインし、具体的な手段を提案・実行することを指す。これにより、課題の解決方法が実世界に具現化される。

意味創出:意味創出は、自分自身の課題意識から出発し協働作業を通じて既存の価値や意味を再構築し、新たな文化的・社会的意義を生み出すプロセスである。これにより、単なる機能や用途を超えた新しい意味がモノゴトに付与される。

自己変容:自己変容は、問題生成、問題解決、意味創出などのプロセスを通じて新たな視点を獲得し、自己の認識や行動に変化をもたらすことを指す。とくにリサーチやプロトタイピングといった、正解がないなかで探索的に検討を行うことで相対的な視点や主体性を持って検討を行う重要性に気づくことができる。

以下、それぞれのデザインの役割について詳しく見ていきたい。

1.問題生成

問題生成は、とくにデザインプロセスの最初の段階で、リサーチを通して「何が問題であるのか」を発見し、定義することを指す。この段階では、表面的に見える課題だけでなく、潜在的なニーズや複雑な問題の本質を探求することが価値になる。

たとえば、PART2で取り上げたゴミ箱の問題で言えば、外国人観光客が自国の習慣にもとづいてゴミを街中で捨てる、ということを前提として受け入れればどのようにゴミ箱の維持管理を行うのか、どのようにゴミの回収コストをまかなうのか、といったことが問題になる。しかし、リサーチを通して、たとえば「外国人観光客は日本では街中にゴミ箱がないことに気づいていない」や「滞在先の文化になるべく合わせたいと考えている」といったような気づきが得られたとしたら、問題を「入国時にどのように日本の環境を理解し対応してもらうか」とすることもできる。もしこの問題設定に解があれば、そもそも街中に新たにゴミ箱を設置する必要性そのものが無くなる。このように新たな問題を生成することにより、これまで考えつかなかったような解決策を導く可能性を高めることがデザインの一つの重要な役割である。

2.問題解決

問題解決は、具体的なデザイン作業を通じて課題に対処し、解決策を提供することであり、デザインアプローチの中核的な役割を担う。たとえばデザイン思考は端的に「問題解決の方法である」などと説明されることもある。グラフィックデザインやインターフェースデザイン、プロダクトデザインなど様々な領域のデザイン活動はもちろん、デザインと名前が付かない問題解決行動も基本的にはデザインをしていると言ってよいだろう。課題に対して試行錯誤しながら課題に対する解決策を具現化していく。

ゴミ箱問題を例に「入国時にどのように日本の環境を理解し対応してもらうか」という問いを元にアイディアを考えてみよう。たとえば、「エコ・リサイクル・インセンティブプログラム」といったものが考えられないか。外国人観光客にゴミ捨て問題を意識してもらい、関係するホテルや地域といったアクターがそれぞれメリットを得られる仕組みだ。まず、空港や観光案内所で無料のゴミ袋を配布する。ゴミ袋はさまざまな用途で使えるものにしたり、日本らしい意匠が施されていて受け取りたくなるものにする。そのゴミ袋を利用して、ホテルなどの拠点でゴミを回収する流れを構築し、入国プロセスの各所で周知をする。外出先のゴミをホテルに持ち帰った観光客には、ホテルでのポイントやクーポン、地域の特産品などのインセンティブが提供される。インセンティブ提供に対しては地域や行政の協力を得る。ホテル側も、この活動を通じてエコホテルとしての認定やブランディングを強化でき、持続可能な取り組みが評価される……。

もちろん、仮の気づきに基づき妄想しただけのアイディアなので検討不十分な点が多々あるだろう。しかし、まさにこういったアイディアをなんらかの形で具現化し、提示しフィードバックを受け改善していくことが問題解決としてのデザインアプローチそのものである。

3.意味創出

意味創出は、デザインが持つより深い文化的・社会的な役割を表し、既存の物事の意味や価値を再定義する活動を指す。ここでのデザインは単に問題を解決するにとどまらず、内発的な動機や思いを反映し、既存の意味を変容させることで、新しい価値や物語を創り出す。このようなプロセスはロベルト・ベルガンティによって「意味のイノベーション」というプロセスとして整理されている。

ゴミ箱問題でいえば、既存のゴミを持ち帰る行為の意味を「トレジャーハント」とするのはどうだろうか。たとえば、ゴミを持ち帰る行為を「地球規模のエコアクションゲーム」として再定義する。観光客は、持ち帰ったゴミが地球環境に与えるインパクトを可視化でき、自身のエコ貢献度が累積ポイントとして記録される。これにより、参加者は世界中の他の観光客と競争し、累積ポイントでレベルアップしたり、特別なグッズや限定アイテムを獲得できる「エコトレジャーハント」に参加することができる、といった新しい意味を付与することが可能ではないだろうか。

4.自己変容

デザインアプローチは、その活動を通じて自己変容を促す強力なツールとしても機能する。私はデザインに取り組む際、導入を推進する際、この点が最も重要なのではないかと考えている。自分の考え方を柔軟に変化させることが、1〜3のさまざまなデザイン活動を実践し成果を挙げるうえで非常に重要だからだ。

厄介な問題に対処するためにデザインアプローチを活用する場合、デザインプロセスを繰り返し経験し柔軟に思考することに習熟していくことが重要だと考えられる。なぜなら、正解がないなかで探索的に考えるという行為はガイドラインとなるプロセスやメソッドをつくることができても、型通りやれば正解に辿りつくものではなく毎回試行錯誤を繰り返さなければならないからだ。柔軟に思考することができなければ、型通りのデザインプロセスを実行しアウトプットが現実の複雑な状況の改善に資するものになっていない、という状況にもなりかねない。

「一事多義」を許容するファセット思考

では、デザインアプローチを実践する際に重要となる柔軟な思考とはなにか? 私は、この柔軟な思考を「ファセット思考」と名付けている。

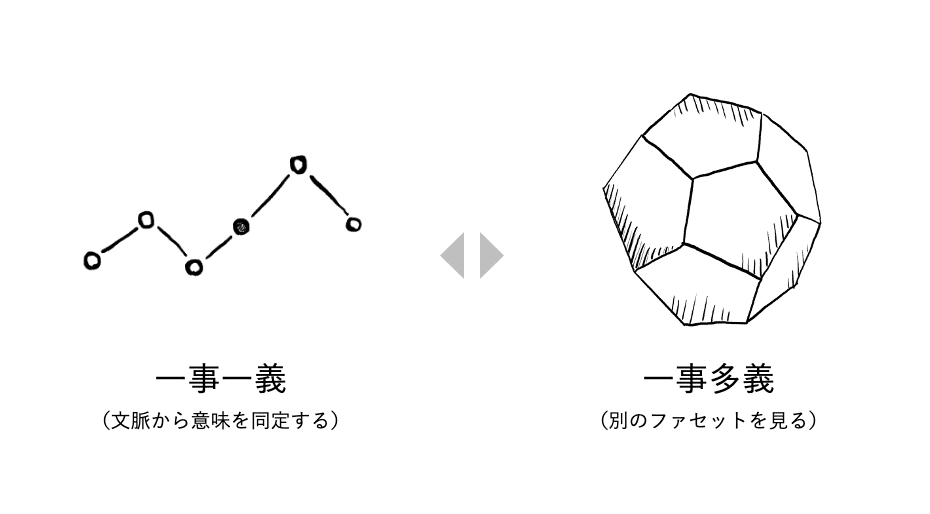

ファセット思考は、対象の意味を一意に同定した状態から引き剥がし、複数の意味があるあいまいな状態を許容することと考えている。そして、このファセット思考はマインドセットとスキルセットの二層構造によって成立するのではないか、と考えている。

マインドセットとして必要なものは「ネガティブ・ケイパビリティ」である。ネガティブ・ケイパビリティとは、詩人ジョン・キーツによって提唱された概念であり、不確実性や曖昧さ、矛盾を解決せずに耐え、それを受け入れる能力を指す。キーツは、この能力が創造的な洞察を得るために重要であると考えた。明確な解答や結論を急がず、むしろ未解決の状態に身を置くことが、深い理解や想像力の源泉となると主張している。

スキルセットとして必要なものは「一事一義」状態と「一事多義」状態の切り替えである。私たちは普段、なにかを達成しようとする時に、その対象の意味(義)を一つに同定して捉えることが多いのではないだろうか。たとえば、商品パッケージデザインを行う場合に、対象であるパッケージを「店頭で訴求するもの」と捉えるような状態だ。商品パッケージは実は多義的である。ざっと挙げると4つほどは意味があるのではないだろうか。

購買を訴求するもの:消費者の目を引き、購買意欲を高めるもの

ブランドの象徴:ブランドのメッセージや価値観を反映するもの

情報伝達するもの:製品の使用方法や成分をわかりやすく伝えるもの

自宅でのオブジェ:商品は購入された後、自宅で保管される

何かを具体的に考えようとすると対象のモノゴトの意味を文脈から同定しなければならない。しかし、デザインアプローチで柔軟に思考するには、一度同定した意味から引き剥がして曖昧な「一事多義」状態を許容しなければならない。このような切り替えを行えるようになるためには、デザインアプローチの実践によって自己の考え方を変容させることが有効なのではないかと考えている。

デザインアプローチの実践によるマインドチェンジ

デザインアプローチにおいてリサーチを行うことは、学習者や参加者の意識に深い変化をもたらす可能性がある。具体的には、他者の視点を通して問題を理解し、自己の前提を見直すことで、新たな学びを得る。このような認知の変化は「リフレーミング」として知られており、コップに半分入った水を「もう半分しかない」と悲観的に捉えるか、「まだ半分ある」と楽観的に捉えるかの違いで説明される。このように、事象そのものは変わらなくとも、個々の認知によって意味が異なる。

行政サービスデザインにおいても、視点の変換は重要な役割を果たす。デンマークのMindLabやデンマークデザインセンターの代表を務めたクリスチャン・ベーソン氏は、行政職員が利用者に対して行う調査を通じて、自身の視点を更新することの重要性を強調している。彼はこれを「Eye Opener」と呼び、リサーチがもたらす視点の転換を通じて、職員が利用者に対する理解を深めると述べている。

次に、プロトタイピングとは、問題解決のプロセスにおいて、様々な試作品(プロトタイプ)を作成し、それをプロジェクトメンバーやユーザーに提示することで、想定通りの結果が得られているかを確認する手法である。このプロセスにより、早期に失敗を発見し、迅速にリカバリーすることができる。プロトタイピングは価値やフィージビリティ、ルック&フィールなど、異なる観点から検証を行う。たとえば、製品の価値が十分でない状態でルック&フィールをどれだけ磨いても、誰もその製品を使わない。逆に、価値や見た目が完璧でも、開発コストが過大であれば、実現は難しい。

特に行政の分野では「無謬性(むびゅうせい)」という概念が根強い。行政は公的な資金を用いて事業を行うため、「間違えない」ことが前提とされがちだ。しかし、プロトタイピングはこの無謬性の概念と逆行する考え方である。小さな失敗を繰り返しながら、問題を修正することで、より効率的で豊かな解決策が見つかる道筋が広がっていく。

プロトタイピングは、実際に具体的なアウトプットを生み出し、フィードバックを受けることで「絶対的な正解は存在しない」という気づきを得る手段である。私自身、地域の市民や学生との協働プロジェクトで、このプロセスが参加者にマインドチェンジをもたらす瞬間を何度も目撃している。机上での議論だけでは得られない実質的なフィードバックを具体的なアウトプットから得ることができ、その結果、多様な意見が返ってくる。その一つひとつの意見が、ファセット思考のファセットとなり、多様な視点を育むきっかけとなる。

デザインアプローチ実践のジレンマ

デザインアプローチの実践により得られる自己変容や、他者と関わりながらのしなやかな変化は、実践者に深く内面化される。この体験を一度でも経た者は、物事を一面的に見ることに満足できなくなることが多い。このため、デザインアプローチを活用しマインドチェンジを促す機会を提供することは、長期的な視点で見れば革新的人材を育成する上で大きな意義があり、費用対効果も高い。

一方で、自己変容の効果は個人差があり、短期間で十分な効果を得られない場合もある。また、単にリサーチやプロトタイピングの型をなぞるだけでは十分な気づきを得ることは難しい。デザインアプローチを実際に身につけるためには、組織全体で意思を持ち、戦略的に取り組むことが不可欠であり、それには相応の投資が必要となる。

従来、企業や行政組織では、問題解決において迅速な意思決定と行動が重視されてきた。これは、多くの問題がシンプルな構造を持ち、迅速な実行が効果的だったからである。しかし、現代の複雑化した問題群に対処するには、物事の意味を一義的に捉えるのではなく、多様な視点を許容し、柔軟に思考を更新する「ファセット思考」が求められる。

しかし、この柔軟な思考を組織内で育てることは容易ではない。多くの組織は依然として効率性や迅速な意思決定を重視しており、複雑な問題に向き合うよりも、スコープを狭めることで素早く処理することが奨励される。過去の成功体験に依存する組織では、即応性やスピードが評価され続けるため、物事の複雑な側面を探求する姿勢が許されないケースも多い。こうした環境では、デザインアプローチを導入しようとしても、その実践は単なる「型」の導入に終わり、柔軟な思考を育てることは期待できない。

そこで求められるのが、戦略的なデザインの組織導入だ。

Part3のまとめ

デザインは色や形だけでなく、問題生成、解決、意味創出、自己変容といった多面的な役割を持つ。

デザインアプローチ、とくにリサーチとプロトタイピングの実践によって、対象を多面的に捉え、柔軟な思考と自己変容を促すファセット思考が培われる。

デザインプロセスを通じた自己変容は長期的に持続しうるが、リソース負担や効果の限界もあり、効率的な仕組み導入が必要である。