事業仮説を練る_サーチファンド活動日誌⑧

はじめに

2021年5月に脱サラして事業承継先の探索活動(以下、サーチ活動)をはじめました。この連載では「サーチファンドって何?」という方や、これから始めようと検討している方向けに、サーチャーの実際の活動について分かりやすくお届けしたいと思います。

サーチ→LOIのサイクルを一度回してみることの重要性

改めて確認ですが、この段階ではまだサーチャーとして専任にはなっていません。本業を続けながら副業・兼業で行う作業を想定して書いています。主に平日の夜やスキマ時間、週末に細切れでやる作業です。

そうすべき理由は2つあります。1つは本業を続けることで過度なリスクを背負わずに済むからで、多くの人が賛成して下さると思います。大事なのは2つ目、アクセラレータ・投資家にサーチャー候補としての自分の仕事のパフォーマンスをみて貰えるからです。逆にサーチャー側からするとアクセラレータ・投資家がどこまで伴走してくれるのかを知ることもできます。

そうしてショートリスト~意向表明書まで一度トライしてみて、お互いの信頼が醸成されてから正式契約というのが理想です。

事業計画の軸となる自社の強み

ここからは、絞った1社をどう伸ばすのかの仮説を立てる作業です。

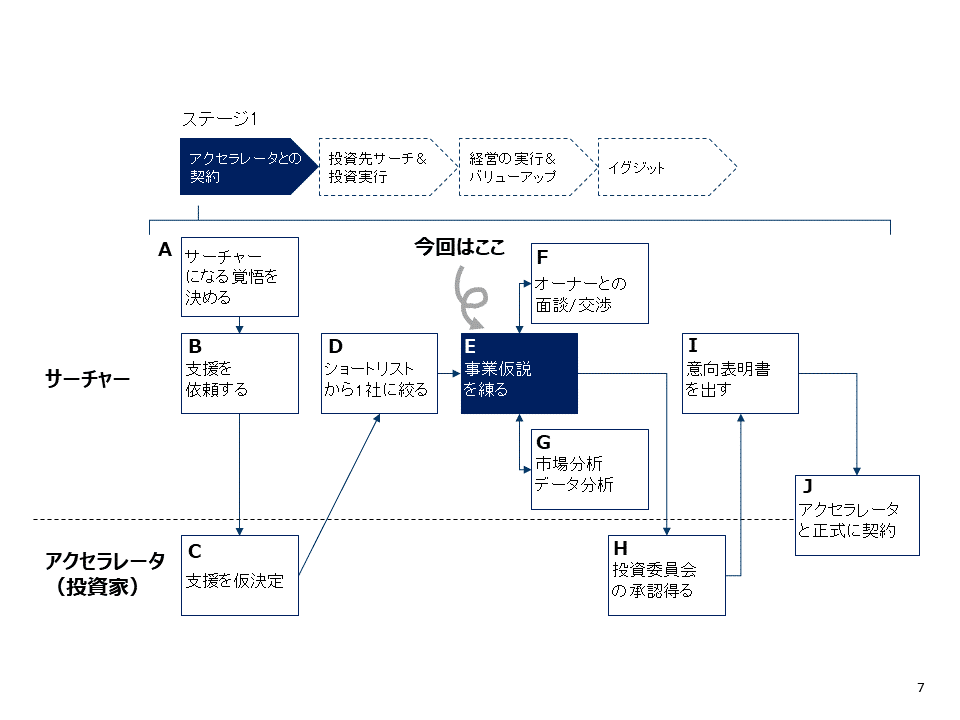

上図にある通り、この「E.事業仮説を練る」プロセスは、「F.オーナーとの面談/交渉」と「G.市場分析/データ分析」と行ったり来たりですが、まずは仮説そのものを構築する作業です。

サーチファンドが対象とするのは、それなりの長い歴史を持ち、商品・サービスも確立され、従業員も多くはないけれど一定数いて、キャッシュフローが安定している企業です。

こうした企業には何らかの長所・強みが必ず1つはあるはずです。総じて全部ダメな企業というのは、この前のステップ(ショートリストから1社に絞る段階→前々回と前回を参照)でフルイにかけらられて脱落しているはずです。

さて、今回は「E. 事業仮説を練る」というステップです。

ここでポイントになるのは長所・強みをどうやってもっと伸ばしていくのかです。そして、同じくらい大事なのはノビシロがある課題を改善すること。単純なことのようですが、この2つは分けて考えた方が良いです

①既にある強みに徹底的に依拠すること(プラスを更に大きなプラスに)

②ノビシロがある課題を改善して欠点を減らすこと(マイナスをゼロに)

基本は②よりも①既にある強みに重心を置いて徹底的に伸ばすこと。元々の事業が良いから投資した訳ですから、その事業の本質は何なのかを見極め、徹底的に伸ばす。これが最も重要です。

しかしサーチ段階ではこの見極めが難しい。企業の内部に入ってじっくり精査することが出来ないからです。事前に入手できる財務諸表などの資料やデータ、オーナーご自身へのインタビュー、あるいは承継作業が進んでいることを知らされたごく一部の幹部へインタビューを通してどこまで本質に迫ることが出来るか。

このあたりは「F.オーナーとの面談/交渉」と「G.市場分析/データ分析」の項で詳しくお話するとして、本来はどのようにして企業の強みを見つけるのか、筆者が過去に関わった企業再生のケースを通してお話します。企業再生とファンドのバリューアップは本質的に異なるのですが、限定情報で行う事前のデュー・デリジェンスは共通点も多く、サーチファンドの実態をある程度正確にお伝え出来ると考えました。また企業が特定できる情報は伏せていますが、実際をかなり忠実に再現しています。

企業の本質的な強み:中堅外食チェーンの事例

これは、ある地域限定で展開している外食チェーンABC社の企業再生におけるプレDDの話です(私はこの企業に3年ほど取締役として関与しました)。

業績は下降一直線でしたが、プレDD後すぐに判明した自他ともに認める強みがありました。地域住民からの圧倒的な認知度です。同社は駅前や市街ではなく郊外の国道やバイパス道路沿いに出店しており、地域の幹線道路を走れば嫌でも看板やロゴが目に入る、地域で知らない人はいないという存在でした(推定認知率90%以上)。

そして、もう1つの強みは商品切り替えタームの短さ(あるメニューを投入してから次の新メニューに切り替えるまでの期間の短さ)でした。

全国展開する大手チェーンのメニューは基本的に全店統一ですので(一部、地域限定品もありますが)、本部が決定した新メニューは全国一斉にかつ一律に展開されます。ここで大変なのは何か。メニューブックは最近ではタブレットの導入で切り替えが容易になりましたし(印刷物を全国配付する必要なし)、新食材の手配もオペレーションが統一されていれば本社主導で出来ます。

新メニュー導入の最大の難関は全店舗のキッチンスタッフに同じ調理方法を一斉に覚えてもらうことです。調理の自動化はいまだほとんど進んでいません。現状のロボットは人間のささやかな補佐役でしかなく、大事な調理工程の大半は人間がやっています。工程の自動化を無理やりに追及すると、湯煎した総菜を盛り付けるだけ、人間には味付けをさせない、火は一切使わない etc. といった方向に進み、やがて味は落ちていきます(チェーン店で「味が落ちたな」と感じるときの理由の大半がこれです)。

例えば全国で1000店舗を展開する外食チェーンで、1店舗のキッチンスタッフを平均5人とするなら、1,000店×5人=計5,000人。5,000人全員に、たった1つの新メニューであっても、同じ調理方法で、同じ味付けで、同じ盛り付けで、同じ温度で提供できるよう、ほぼ同じタイミングで訓練することはかなりの難作業。店によって味けにバラツキがあって不味い料理を出せば、せっかくの新メニューが顧客離反になりねません。

だから大手チェーンのメニュー変更は(特にグランドメニューと呼ばれる基本ラインの大幅変更は)、1年に数回が限度(多くて4回=四半期に1回)、それも毎回が大仕事。

ところがABC社は、メニューを導入してから1か月とか数週間のスパンの短期間かつ高頻度で次の新メニューに変更していたのです。気づいたのはプレDDで商品メニュー一覧(投入タイミングと売上など)を見せて貰った時でした。

短期間のメニュー切り替えが可能だったわけ

なぜそれが可能だったのか。理由は地域限定の極端なドミナント戦略にありました。

店舗同士が密集していると、食材やスタッフの共有が可能で、メニューを覚えるべきスタッフの人数が競合店に比べて非常に少なかったのです。また調理方法の伝達責任者たるエリアマネジャーの数も最小限に抑えられており(1人がカバーする店舗数は多いが、移動距離が短いので負担が少ない)、限られた数のエリアマネジャーさえしっかり新調理法を覚えてくれれば、店長以下のスタッフに高い精度で正しいレシピが伝達されていく仕組みがあったのです(実際にはこの仕組みには負の側面があるのですが後で述べます)。

また全店舗が1つのセントラルキッチンから食材配送できる距離にあったこと、全エリアマネージャが毎週本店で集合研修を出来る配置だったことも奏功していました(パンデミック後の今ならリモート研修も可能かも知れません)。

ところで、そもそもなぜ商品切り替えタームの短さが重要なのか。

メニュー投入後の成否判断(売れた/売れなかった)が済めば、後はどのチェーンも同じで、売れ筋を残して不人気品は引っ込める、これしかありません。問題はそのサイクルの速度。不人気品の残存期間が長くなればなるほど、機会ロスが増え、あのお店は不味いという評判が立ちやすくなります。競合よりも早く試行錯誤を繰り返して機会ロスを減らすことが出来る。これが商品切り替えタームを短縮するメリットです。

大手チェーンの不人気品の廃止が早くて3か月後なのに対し、同社は1か月足らずで出来てしまう。2か月の差は非常に大きい。

こうしたことは評判にも関わります。「あの店に行けばいつも新しいメニューがある」というのは顧客を飽きさせない最良の方法なのです。3か月に1回のグランドメニュー切り替えに対し、1か月足らずでチョコチョコ新メニューを投入できれば、ミドルユーザ(同社定義では1か月に1~2回)にもほぼ毎回新しい「発見」がある。全国チェーンが同じことをやろうとしても3か月に1回が限度なのです。

1,000店もの大規模全国チェーンではないが、10~20店の小規模でもない、その中間の数百前半の店舗数でかつ地域ドミナントな出店だったからこそ可能になる打ち手なのです。

無自覚な強みが弱みに転じてしまうこともある

ところが驚いたことに、ABC社のオーナー社長も幹部・従業員も「品切り替えタームの短さ」が自社の強みだとは全く気付いていなかったのです。

自分の一番の長所に本人(企業)が気付いていないというのは意外と "あるある" なのですが、競合への意識が弱く、他社との違いを比較するということをしていなかったからだと思います。

ところで、そんな強い仕組みを持つ企業がなぜ再生の対象になったのかと訝るかも知れません。その理由を理解するには、これまで述べてきたのは①強みではなく、②のノビシロ(欠点)をみてみれば分かります。

●店舗の老朽化が進んでいた(あの店はキタナイと評判)

●人員の採用に苦戦していた(あのキタナイ店では働きたくないと評判)

●商品メニューが作りこまれていなかった(不人気メニュー残っていた)

●調理レベルに店舗間・個人間でバラツキ

●食材ロスが多く利益率を圧迫

他にも沢山あったのですがww、ざっと挙げるとこんな感じです。

①強みと②ノビシロがオモテウラの関係にあるのがお分かりいただけるでしょうか。

強みである地元認知の高さゆえに悪い評判(店舗が旧い・キタナイ)も広く浸透してしまい、顧客だけでなく従業員の獲得にも苦労していました。さらに困ったことに、せっかく高頻度で切り替えていたメニューも、1つ1つの商品企画が雑で社内の審議や試食テストもほぼなし(専任1人にお任せ)、売れる見込みの薄いメニューをバンバン投入したり、引っ込めるべき不人気メニューがなぜか残ったりしていた状態でした。

加えて、調理レベルのバラツキはメニュー切り替えにつきものですが(覚えるレシピが多くなることの副作用、これが上述した負の側面です)、覚えやすいように調理負荷を抑えるレシピの工夫や、社内トレーニングを強化してで技量を上げるといった努力をしていなかったのです。更にはメニュー導入直後に調理ミスが頻発して食材ロスが増え、利益率を圧迫していました。

分析を経て成長戦略の仮説をつくる

ここまでのプロセスは、企業から入手した資料やデータの分析や、オーナーご自身や幹部へのインタビューが中心です(個々のやり方は「F.オーナーとの面談/交渉」と「G.市場分析/データ分析」の項で詳しくお話します)。

ここまで何となく見えた段階で成長戦略の仮説をつくりました。

❶最初に商品企画のやり方を根本的に変える。過去の売れ筋・不人気を分析し、売れる見込みの高いものだけ投入し、不人気品はすぐに廃止する

❷調理トレーニングを強化し、加えて店舗全般のQSC(品質・サービス・清潔さ)のレベルを上げる

❸これらの結果として既存店舗の売上を伸ばす

❹売上増の結果、少しずつ貯めたキャッシュで店舗を改装し、旧い・キタナイ→新しい・キレイに変える

この順番がポイントです。

①→②→③→④と順繰りにやって行く必要があります。例えば①(メニュー強化)をやっても、その後に②調理レベルのアップが伴わないと、顧客の「美味しい」は増えません。④店舗改装に先に手を付けたいところですが、手元キャッシュが貧弱なら投資に回すお金がありません。現状の旧い・キタナイのまま、何とか既存店舗で業績を伸ばすことが先です。

これで大まかな方針が決まりましたが、成長計画がつくれるかというと十分ではありません。見えない要素が多すぎるからです。

ここではあくまでも仮説どまり

メニュー開発の手法は新たに考案しなければなりませんし、どんなメニューが売れて、逆に何が不人気なのかノウハウがまだ弱い。売上増は見込めるでしょうが、では具体的に〇%の伸びなのか根拠が弱い。調理トレーニングやQSC活動もゼロから始めないとならず、来客がどれだけ増えるのかは憶測の域を出ません。それは店舗改装の効果についても同じです。

改善アクションが漠然と決まっただけで、つまり売上も利益もがどれだけ伸びるのかという根拠が弱く、財務計画を立てるには情報は少なすぎるのです。

なんとなくモヤモヤが残りますが、事業仮説作りはこのあたりで止めておいて、「F.オーナーとの面談/交渉」と「G.市場分析/データ分析」に移ります。

今回は限定情報からどう事業仮説を組み立てるのか、過去に関わった事例からまとめてみました。サーチファンドでの最初の仮説づくりはこんな感じです。

ちなみに上記はB to Cだったために消費者目線で考えることが出来ましたが、B to Bの場合は、業界の商取引の知識や経験がないと仮説作りにすら苦労すると思います。ユーザの素朴な目線(素人意見)とは異なる要素が企業間取引では重要だからです。

続きは次回に。

サーチ活動日誌目次

①サーチファンドとは何か

②いまの日本にサーチファンドが必要な理由

③私がサーチャーに挑戦するまでの経緯

④アクセラレータからの支援が仮決定する

⑤自分にあった業界を探す?

⑥サーチファンドにとって良い企業とは?(その1)

⑦サーチファンドにとって良い企業とは?(その2)

⑧事業仮説を練る

⑨オーナー社長と面談・交渉する

⑩市場分析/データ分析

⑪意向表明書を提出する

⑫デューデリジェンスを行う

⑬買収価額を算定する

⑭最後の交渉~譲渡契約締結

⑮経営に参画する~Day1を迎えるまで~

※目次は今後変更の可能性があります

*********************************************************

SNSでも発信しています

Facebook: /takashi.oya.104

ツイッター: @Oya_SearchFund