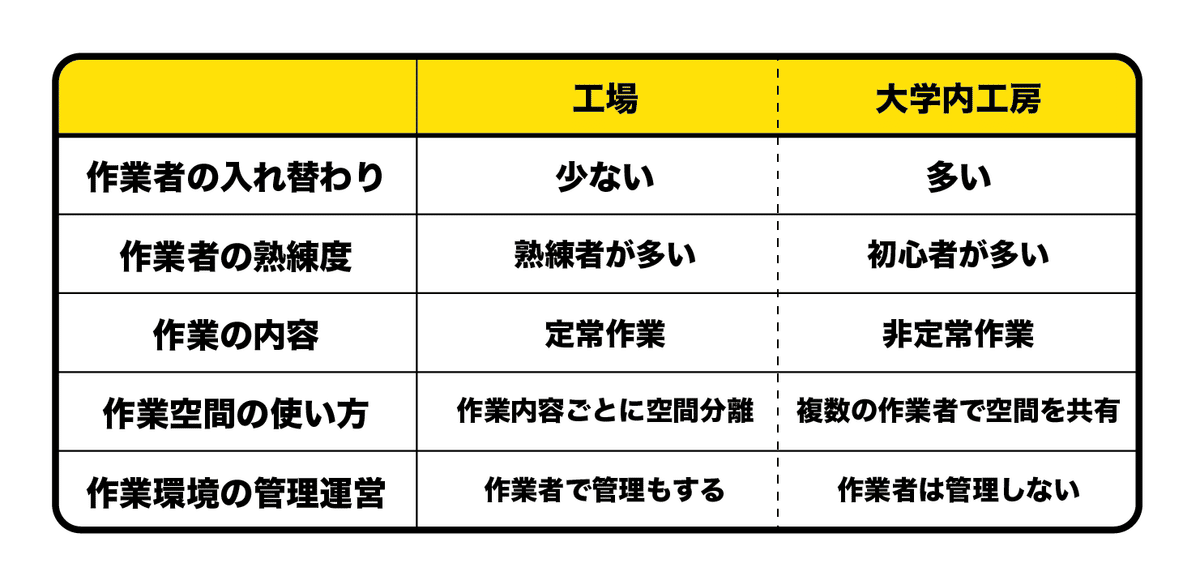

工場と大学内工房の違い

これは市民工房や大学内の工房の管理運営を7年ほどやっている筆者が、安全管理について学んだことをまとめたページです。個人の経験則程度のお話としてご覧いただき、実際の安全対策については各地の労働基準協会などの専門家にご相談ください。利用者の方は工房運営者の指示に従ってください。

一つ前のnoteで、工場と大学内工房とでは空間の使い方や作業者の経験に差があることに触れた。

ここでは工場と大学内工房とでどのような違いがあるか具体的に比較していく。

作業者の入れ替わり

工場では同じ作業者による就労(休憩を挟みながら8時間の勤務を月に20日程度)であるのに対し、大学内工房では、講義の1コマ90分単位で数十名が入れ替わるようなケースが多い。

作業者の熟練度

工場での作業は就労であり、作業者は技術を磨きそれに対して対価をもらいながら、ある程度の長期的な目標として技術向上を目指す。

大学内工房では講義の目標達成の手段として作業をするケースや、ある制作物の完成を目指して作業をするケースが多い。また、作業者である学生は概ね4年で卒業するため長期的な視点で技術を磨くより、短期的な目標達成のために作業にあたっている。

作業内容

工場が製品の生産などの定常作業であるのに対し、大学内工房では講義の内容や個人の制作物、短期的なプロジェクトの成果物など、非定常的な作業がメインとなっている。

作業空間の使い方

工場では作業内容ごとに空間を分離するが、大学内工房では複数人の作業者で空間を共有している。

作業環境の管理運営

工場では作業者である従業員は労働基準局の主催する教育を受け、全員が当事者として管理運営を行う。

大学内工房では作業者である学生は工房を利用しにくるのみで、技術職員が管理運営を行う。

まとめ

工場は同じ作業者による定常作業を中心に設計されているが、大学内工房では授業やゼミ単位で複数人が交代で非定常作業にあたっている。また、工房の管理運営に対して、作業者がその当事者となるか否かにも違いがある。

これから大学内工房の実情に即した安全教育の仕組みや取り組みを検討する。